接上篇

上次讲到,我们从兵团请假探亲,一路同行。从贵阳到桂林,一晚上都没有睡觉……

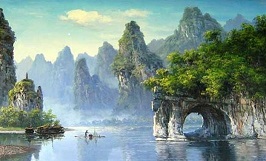

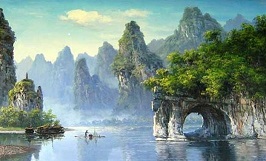

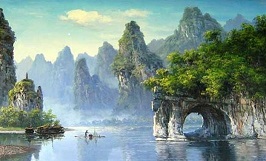

桂林山水灰蒙蒙

在贵阳到桂林的火车上,我被燕儿死拖着不给睡觉,终于在半夜三更熬到了桂林。外面下着小雨,我们走出站之后,看见站外有个军人招待所。我们当时带着建设兵团开的军人通行证,就去军人招待所登记住宿。

招待所的小兵给了我们一个很大的房间,[

阅读全文]

人年轻的时候,都会交到一辈子不会忘记的好朋友。那时的人心地单纯,单凭直觉,就会交上“知根知底知心”的朋友。

街头初识

第一次见到燕儿,对她的印象并不好。那是1968年在新街口的一家小吃店里面。我和好友高人在里面买零食吃。

突然进来一男两女。其中是的一个女孩子穿一身海军军装,长得白嫩可爱,却一身霸气。进来就把双脚架在桌上。那男生[

阅读全文]

英文“Prodigalson”,从字面看是指“敗家子”。不過後來被广泛引用的時候,更具有了“浪子回頭TheReturn_of_the_Prodigal_Son”的正面含义。

這就要從耶穌講的一個故事說起。

中國傳統的“浪子回頭”

在說聖經故事之前,先說說中國古人中,有哪些出名的回頭“浪子”。比如東漢名醫皇甫谧、唐朝詩人陳子昂、蘇澴、韋應物等人,都一度是&ldquo[

阅读全文]

接上篇

他们二位都不正常,却比正常人更具备“互敬互爱”之心。现代精神病院的管理者,真应该研究和借鉴这种“放任宽松”的管理方式......

温和的“文疯”模范

二冯是“文疯”,不是“武疯”,他们仍然生活在连队的人群中,只是没有人愿意当他们的室友。于是连里就果断地安排他们二人同住一间房。

二冯都是性情温和的人,[

阅读全文]

一个出身不好,却很有魄力的人,在不同的时代,会有怎样不同的境遇……

“匪气”十足的工人

当年有两条最高指示:“备战备荒”和“要准备打仗”,这就让晋东南的大山沟里出现了一大批“小三线”工厂。我就业的那个“三线工厂”,是从省城内迁的。厂长、车间主任们到了山沟里,却还是愿意从太原招收徒工,主要是想照顾[

阅读全文]

人无法选择自己出生的地点与时间。如果生在一个“錯的”年代与地点,却还想固守“对的”原则,恐怕只有变疯,才能在自由国度中徜徉……

被动的“一帮一,一对红”

那年头有句套话:“一帮一,一对红”,鼓励人们两两一组,互相提携,共同进步。但,人毕竟有头脑与个性,想在思想上默契配合他人并不容易。

1970-71年,在我们[

阅读全文]

1976年虽然天灾人祸不断,下半年却发生了天翻地覆的改变。我也趁着那一波潮流,改变了人生的方向。

凶狠的上司

当时的我,在晋东南山沟里的三线工厂,身兼播音员/打字员/电话总机接线员。本来应该是三个人的工作,因为原来在岗的三位“美女”,都有“硬后台”,互相不服,憋着气明争暗斗,常常耽误公事。为了平衡起见,领导就把她们三人统统调[

阅读全文]

1976年,天灾人祸不断。1月8日周总理过世。星象:还有更多灾难……

大灾后大改变

周在民众中口碑甚好,似乎代表了最后的稳定。他的过世,让远在山沟里的三线厂的人,也担心“天下大乱”。有一位好像略懂紫微斗数的人,指着星空告诉我:某“客星”色泽暗红,而且“犯斗牛”,是“大灾之兆”。

当年4月5日发生天安门事件,7月2[

阅读全文]

1977年,是恶梦醒来的早晨。一切都应该更新,应该变好,不过,应该也没有那么快……我坐了一晚夜车,到了新乡,遇见了些新鲜事,也遇见了好人。不过,还有一大半路程要走。

认识新朋友

这时候,天开始蒙蒙亮,在站前聚集的人群开始慢慢疏散,人们转车的转车,回家的回家。交通开始繁忙,带着红袖箍的人员开始上班,趁着黑暗做生意的人也渐渐散去。[

阅读全文]

托爾斯泰到老年之後,對家庭和妻子都很冷淡。倒不是因他生性冷酷,而是因他想的事太多,包括了窮富懸殊、上層社會的黑暗、宗教的政治化等許多方面。他對社會問題的關注遠超過對家庭的關心。

他早期作品的主角以上流社會人物為主,充滿了“風花雪月”和浪漫激情;中晚期作品的主人翁多是窮人和小人物,說的是柴米油鹽、東鄰西舍。

在19世紀末期,托[

阅读全文]