俞频

无知亦无得

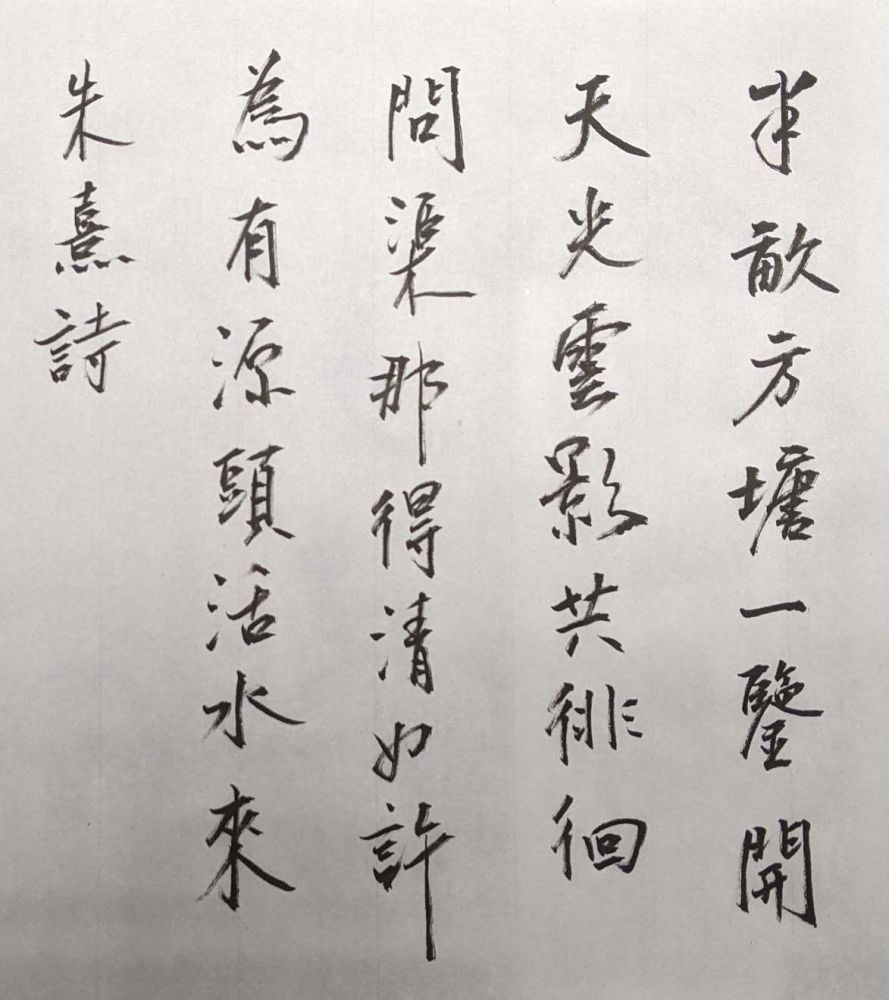

时过境迁,由程颢和程颐到朱熹的“尊孟”思想步入南宋时代,已是“黄河长江不可倒流”之趋势。但同样是“尊孟”,当年韩愈和他们不能同日而语,韩愈对《孟子》的汲取主要体现在建道统、排异端两方面,对《孟子》的其他不同理论观点则比较温和。譬如孟子主张的“性善论”韩愈就不甚赞同,而是提倡“性三品”说,关于孟子的“性善论”这里略加解释,笔者认为有别于王应麟的所谓“人之初,性本善”,孟子主张的是“人之初,性向善。” 孟子的“善”的定义用现代文讲就是:自我的道德禀赋和与他人适当关系的实现。它反映的是人自主、自觉的内在标准,与孟子之前表达外在标准的善显然有着根本的区别。《孟子》第六篇《孟子 告子》里,孟子和告子用水作为比喻对“人性的善”有个精彩的对话。有一天,告子问孟子:人性就像湍急的水流,在东边开个口子,水就会向东流,在西边开个口子,就会向西流。这样看来,人性就像这水一样,是不分善恶的吧。孟子反驳说:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”,告子说,人性无善无恶,就像水会往东流,也会往西流一样。但孟子说,水的确没有向东或者向西之分,但是有上下之分呀,人性中的善良,就像水会往下流一样自然。孟子说,你可以用手泼水,将水引到高处,这些都是外力影响的,但水最终还是会顺流而下,这才是它的本性。但到程朱时代“性善论”的内容完全被替换成“人性本来就有善”,成为理学的思想核心。但如果人已拥有完美的“善”,还需要“克己复礼”吗?“恶”又怎么滋润出来的呢?这些程朱都在躲闪。韩愈“尊孟”意在通过孟子的几点主张为处理当下现实事务作历史参考和解决方案,所以在某种意义上看《孟子》对韩愈来说不是目的而是手段。程朱派则不同,他们几乎全盘接受了《孟子》,在性善论的基础上建立起新的儒学思想体系。

其次虽然程朱从韩愈那接过了“道统”大旗,但最后排斥了韩愈。韩愈言“传道”,强调仅止于孟子,孟子之后的荀卿、扬雄诸人皆不入门,这似乎和儒教发展的历史似不相符,后人都不大接受韩愈观点,如宋初朝野多推孟子、荀子、扬雄、王通、韩愈为“五贤”。到了朱熹发言:接受韩愈的“止于孟子”同时,却接上“二程”。朱熹之后如黄榦则称:“孔孟之道,周、程、张子继之,周、程、张子之道,文公朱先生又继之,此道统之传,历万世而可考也”,直接排除韩愈,以周敦颐直承孔孟,“道统”之说由此定格。

由韩愈时代到朱熹,儒家与佛、道二教也由相互排斥关系走向了融合互存,“排佛老”失去了时代意义。韩愈“排佛老”有其深刻的历史和现实原因,特别是佛教的东传引发了思想领域激烈的冲突,也带来了政治经济和社会各领域的全面变化,矛盾烧到顶峰时曾发生过由帝王亲自发动的多次“灭佛”事件。但宋朝建立后佛教已经完成了本土化演变,不再与儒教相龃龉,三教之间维持了长期稳定的平衡。更甚者,宋儒反倒吸纳佛、道二教的思维方式和理论资源,融入新儒学体系的建构中,“排佛老”则变成“融佛老”,同时儒教理学内涵也发生变化。综上可见,从表面上看韩愈开启了宋学,但实质上彼此之间存有巨大鸿沟,如果经学大致分成“汉学”和“宋学”的话,宋学里显然没有韩愈。

经学史迎来了朱熹和陆九渊的时代。宋高宗退位由他的养子宋孝宗继位,当时金朝已经在北方站稳脚跟,它的社会结构逐步开始有汉化,政治军事力开始“钝化”。南宋在江南坐稳后,虽疆域狭小但江南粮足地肥,安居享乐不成问题,从北宋到南宋和北方各势力达成“融合”还是取决“态度”。北宋对待契丹的辽,到对待女真的金,以及南宋对待这个金朝,在某种程度上就是“臣属关系”,两宋每年都向北方这些王朝进贡“岁币”,这在古代经济史上称作“岁币外交”,宋三百余年历史靠“岁币外交”获得了一百二十年和平,因为靠“岁币”换来的和平比靠战争付出的代价要小得多,“岁币外交”带来的变化就是双方尚武精神军事力量的削弱和两宋赋税爆增,如南宋一般平民税金是唐朝时的七倍,游牧民族放弃了传统的游牧跟战争掠夺,改成了坐享其成的生活模式,久而久之辽、西夏、金三国的军队战斗力直线下降,以至于辽打不过金,金打不过蒙古,这是后来蒙古“通吃”亚洲大陆的一个因由,而政权的变迁当然影响到思想的改变。

其实从《五经正义》到《三经新义》,从“孔颜道统”到“孔孟道统”在两宋的最高朝廷上没有正式宣布过取舍。一直到宋孝宗时代出现了一本《诸儒鸣道集》,它基本说清了当时经学的各个形态,这本书是谁编撰还有待考证,学界也没有重视过这本书,从现存《诸儒鸣道集》分析,显而易见是当初那一群反对王安石变法的或者是他们的学生,他们在学术上并不一致,有些人趋向建构一个新《四书》系统,有的人还认为可以利用《五经》再重新加以诠释,其次是对“孟子”看法,即是否承认“孔孟之道”,可以看到宋孝宗时代对《诸儒鸣道集》中新道统的传授做过规定,最明显的是朱熹对此量身定作了“宋五子”即:周敦颐,张载,程颢程颐“二程”,邵雍,来反驳《诸儒鸣道集》的“宋六子”说,“宋六子”相比“宋五子”多了一个司马光,但我们知道司马光是反对“尊孟”的,《诸儒鸣道集》抬出司马光的唯一理由就是纯粹批王安石,再有“二程”的思想趋向本来就不一样,程颢是赞成把禅宗的一些东西引入所谓的“经学”里面。《诸儒鸣道集》给后人最大的得益是弥补了从《三经新义》后王安石时代到朱熹陆九渊开启的两条“大道”之间经学史阐述之空缺,其价值对于经学史研究影响深远。朱熹陆九渊的理学两条大道,笔者用禅宗思想打个未必恰当的比喻就是:朱熹主张的“道问学”思想类似于北派禅宗神秀法师倡导的“渐悟”法门,即“禅净双修”。而陆九渊主张的“尊德性”思想类似于南派六祖慧能创导的“顿悟”法门。至于“道问学”和“尊德性”的出处是《中庸》:“故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚以崇礼。”汉儒大家郑玄也有解释:“德性,谓性之至诚者;道,犹由也;问学,学诚者也。”

这两条“大道”虽出自同一经典但“水火不容”,甚至争论到“鱼死网破”的境地,当时浙江有一位学者吕祖谦出面邀请朱熹和陆九渊能坐下来好好搞一次“学术研讨”,这就是著名的1175年“鹅湖之会”,据记载当时陆九渊在场口若悬河般高谈阔论:“尧舜之前有何书可读?”即读书问道造就不了圣贤,尧舜靠得就是悟性。朱熹看来是口才不好,当场不悦,两人不欢而散。陆九渊的思想接近程颢,主张心性的修养,他认为朱熹的“格物致知”方法过于“支离破碎”。反观朱熹倒是勤勤恳恳搞出一大堆东西,首先他建立的“四书”系统,即:《论语》,《孟子》,《大学》,《中庸》,他是正式将《大学》《中庸》和孔子的再传弟子联系起来,形成了一个“孔曾思孟”的“道统”。其次他把“四书”的次序做了由浅入深的调整:《大学》作为儒学的入门,《中庸》作为传心之法,而《论语》和《孟子》分别代表孔孟两位大师的言论,即按照学习次序,先《大学》,再学《论语》《孟子》最后是《中庸》。《四书章句集注》是朱熹按照自己的理解来诠释儒家经典,可谓朱熹之杰作,要知道清代学者们是被后人忽视而实质在汉学有独领风骚之秀,浙江萧山的毛奇龄是康熙鸿儒进士入翰林,他专编《四书改错》,为“倒朱第一人”,他曾放豪言“元明以来无学人,学人之绝斯三百年矣。”这三百来年学问人都死光了。毛奇龄先生对朱的《四书章句集注》罗列出错误竟达451条。错的也太离谱了,这里摘选他《四书改错》里痛批的一段,一吐为快:“四书无一不错:……然且日读四书,日读四书注,而就其注义作八比,又无一不错。人错,天类错,地类错......小诂大诂错,抄变词例错,贬抑圣门错,真所谓聚九州四海之铁铸不成此错矣!”

后人对《四书章句集注》有各自观点的批评,但不能否认其影响力深远到1905年科举被废之前始终是科举考试的教科书。当然朱熹对经典的改变和他们在政治斗争联系在一起,到了南宋的第四任皇帝宋宁宗以后关于经学的改革与否已经成为“党争标题”,有一批人就是不断攻击程颐和朱熹,酿成了宋宁宗时代的“庆元党禁”宣布朱熹的学说是“伪学”,宣布朱熹和其弟子们都是“伪党'。不得不说这是南宋时期推行”理学“的一个重大挫折,然而这个挫折引起了“反效应”,它引发了更多后来人研究朱熹思想。

< 待 续 >