三更有梦书当枕

从上海到西雅图,从新闻采访到中文教育,唯一不变的是对文学的热爱。爱读中英文好书,爱听古典音乐,爱看惊心动魄的影视剧,爱美食,爱烹饪,这一切都融入笔端,和同人切磋。

翻译界老前辈巫宁坤先生不久前去世,让我想起读过的他的书。最早是他的著名译作《了不起的盖茨比》,我的英语老师说,great不翻译为“伟大”,而是“了不起”,就很了不起。后来迷恋狄兰托马斯,很多诗歌不懂,读了他的翻译才略窥一二。我大学最后一年在北京实习的时候,住在里仁街上,附近就是半步桥监狱。有一次一位同事跟我一起走过,他告诉我巫宁坤的散文《从半步桥到剑桥》,其中著名的句子:“我归来。我受难。我幸存。”出国以后,我读了巫宁坤先生的自传,A Single Tear -- 《一滴泪》,对他的苦难更加同情,甚至如切身体会一般刻骨铭心。我在微信朋友圈中留下评论:“解放后知识分子九蒸九焙,一滴滴泪汇成大海。”

我看的《一滴泪》是台湾晨光出版社的版本,英文版稍微翻了一下,文辞优美,不愧是芝加哥大学英美文学系的高材生。想起以前看我喜欢的读书网站豆瓣上有它的评价,很想重温一下,打开豆瓣,搜索《一滴泪》和A single Tear,在书籍一栏踪影全无!我心里一沉,又一本好书消失了,只留下以前一些网友断鸿零雁的评价。

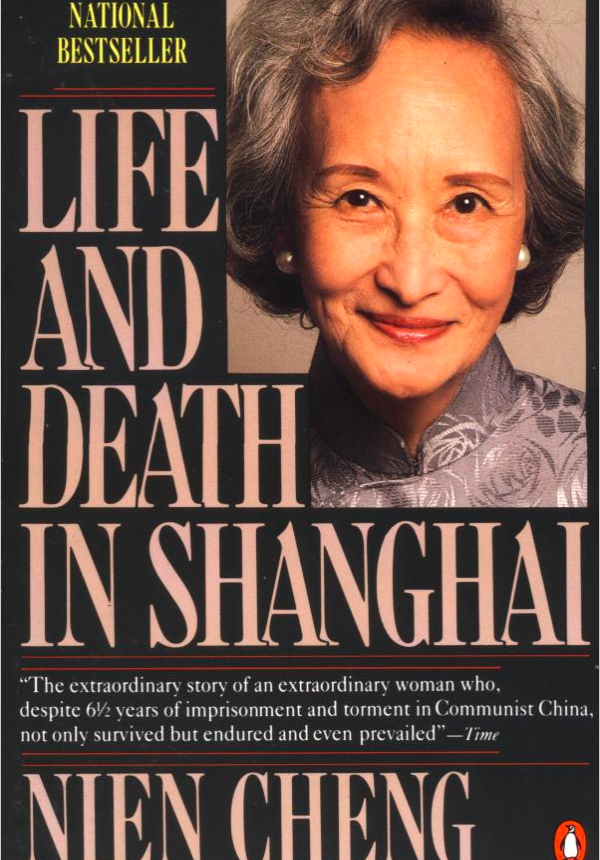

想起以前在外语学院时老师推荐的Life and Death in Shanghai(郑念所著《上海生死劫》),是被翻译成中文,在大陆出版过的。我在复旦大学图书馆还借来,推荐给室友一起阅读。搜索一下,也“被失踪”了。

我一股气找了章怡和的几本书,当然结局一样。甚至有一部电影The Giver都玩消失了,我仔细回想,大概是因为里面有一个六四挡坦克的画面。幸好,乔治奥威尔的名著《1984》和《动物庄园》都在,而且很多评论非常有力度,当然还有很多不见天日。前几天一位朋友告诉我,他在旧书网上网购了几本资中筠的书,居然给叫去喝茶了,真是不可思议。

同样,我发现网上的气氛极其紧张,我以前的新浪博客,关于乌托邦的,都给设为私密了。其实我说的是一部以乌托邦为背景的言情小说,根本与政治无关。想再发博客,什么都是敏感词,大概“文革”,“拆迁”都是,偏偏又不告诉你,其结果是没法发。以前比较宽松的简书,现在审查也很严格。我说到和俞吾金教授谈论冯友兰的片段(见《良师杂忆(一)》)也大概因为将老蒋和老毛并提给审而不察。

很早以前,英国作家弥尔顿提出思想的自由市场这个见解(Areopagetica)。传播学的同仁都把这些奉为圭臬,然而现在越来越严格的控制,让人担心新一代人是否能有宽广的眼界,独立的思想,批判的意识。想当年我在90年代读外语学院时,军训看《西点军校军训记》的原版片,树立人生观看《毕业生》,谈论新闻自由看一系列水门事件的报道和《总统班底》的电影。现在呢?“严防西方思想入侵高校课堂”,甚至还有学生检察员,做最令人不齿的奸细告密。

禁书,禁得一时;帖子,能玩消失。但是《圣经》上耶稣说:“一粒麦子不落在地里死掉了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。