逸影萍踪

历史人文 罗丹巴黎博物馆

罗丹巴黎博物馆

从情人到敌人的路有多远?

----罗丹与卡密尔

罗丹博物馆坐落在巴黎一条极不起眼的小街上。如果从那里路过,稍不留神就可能走过去了。但是人们都是慕名而来,眼巴巴地沿街寻找又怎能错过?当然我也是。

来到这里,站在博物馆的门前,说实话心情复杂。对这个把天才女雕塑家卡密尔彻底毁灭的 “渣男”罗丹,坦白的说,心里充满了由卡密尔而生的怨恨。看了电影《罗丹的情人》,原名《卡密尔 ?克洛岱尔》大概没有人,尤其是女人们,不会对罗丹的人格产生疑问吧?!他到底是怎样的人?是什么原因让他对卡密尔,这个给了他无数灵感和深爱的女人,这般地残忍?!

当然也必须说,卡密尔也有她自己的问题,敏感,脆弱,偏执。如果她懂得退一步海阔天空,懂得像乔治桑那样在男人间周旋,她至少不会在疯人院里一住就是三十年吧!作为同是十九世纪的女性,要知道卡密尔不是安娜卡列尼娜,她不是专门而爱而生的女人,除了爱情,卡密尔还是个天才的艺术家,而她,让自己毁在了罗丹的手里!当然,怨恨归怨恨,站在了罗丹博物馆的门前,我没有犹豫,一步跨了进去。

这里和我想像的不一样,并不是像大多数博物馆那样用激光,用玻璃,用框架把作品和人们隔开。而这里,一走进展厅,大多数作品就这样零距离地,赤裸裸地和你呆在了一起。一双手,一尊头像,一副肌肉男的强壮肌体,女子柔软如锦缎的项背……。一件件举世闻名的雕塑作品迎面而来:《思考者》,《青铜时代》,《行走的人》,《塌鼻梁的男人》还有,终于,看见了《卡密尔》的头像,然后便是一连串的《永恒春天》《永恒的偶像》《贪婪与欲望》《心灵的春天》《冥想》《达尼尔》……罗丹用他的手,他的刻刀,如此准确灵敏地抓住人瞬间的眼神,动作,肌肉的张力,然后把它们一一定格,固化下来。与此同时,每一尊固化的雕塑又是那样地栩栩如生,呼之欲出。站在它们面前,你便忍不住想和他们交朋友,想和他们聊聊,想知道他们背后的故事。

到此为止,好吧,我承认罗丹的确不同凡响,我也知道自己带有偏见,一进展厅,眼睛就不听使唤地寻找1883年这个年份。1883年,是十九岁的卡密尔来到罗丹的工作室,走进了他的生活的年份。从这以后,你看吧,他的作品风格一下子就变了。或许他自己都未必承认,但是旁观者只要留心都能清楚地看到。是的,在这之前,罗丹已经因为《青铜时代》而一炮走红,早就已经有了无数的好作品。这些作品是不错,但它们循规蹈矩,沿着古典主义,米开朗基罗的路子,只有在1883年之后,他的雕塑作品充满了活生生的人性!他煎熬的情欲,难于抵御的热情,对女人温柔的爱,痛苦的挣扎一一在作品中表现了出来。在此有作品为证。

罗丹的作品:

《卡密尔》头像1884

The Kiss《天堂之吻》1886年

Eternal Springtime 《永恒的春天》1884

The Fall of an Angel 《天使的堕落》1885

The Fall of an Angel 《天使的堕落》1885

Psyche Spring《心灵的春天》1885

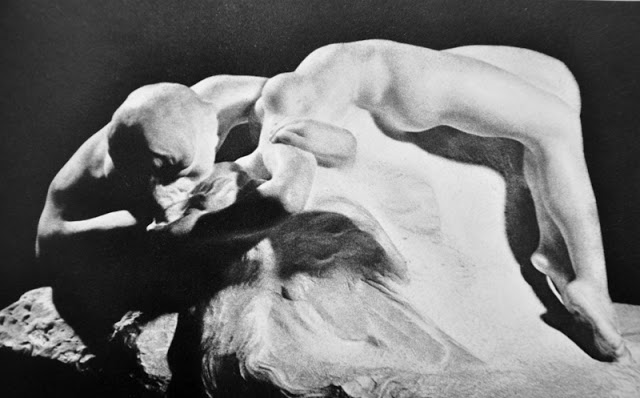

Eternal Idol《永恒的偶像》1889

Eternal Idol《永恒的偶像》1889

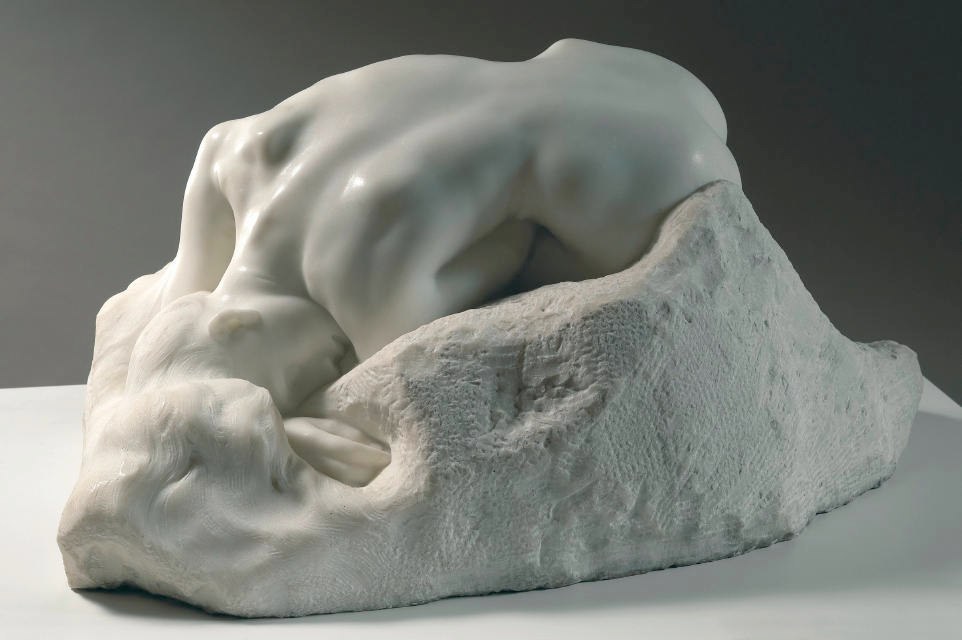

Danaid《达娜德》1886 以卡密尔为模特

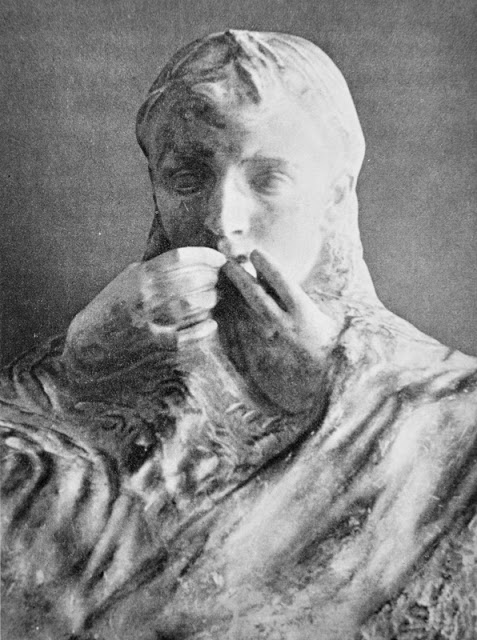

《冥想》1886

《手》

Farewell 《别了》罗丹为卡密尔做的最后作品

网络上微信圈有一种毒药言论,说什么找男人就要找懂你的人,什么懂你比陪伴更重要,懂得就是最好的关系,云云。说这些话的人,可以看出,她们浅显的阅历让她们完全不知道,真正的伤害,恰恰来自“懂”,来自了解。不然怎能做到精准打击,让你粉身碎骨!?

卡密尔在和罗丹一起十年之后分手了,从十九岁到二十九岁。别人说,那是因为罗丹不肯娶她,因为流产,因为罗丹除了罗丝还有别的女人……。当然这些或许也是部分原因,但是只有卡密尔的父亲了解自己的女儿,他点出了要害。克劳垈尔先生说,你不能就这样一直呆在罗丹的影子下,以你的天赋,你的才能,你必须拿出自己的作品来,必须得到外界的认可,必须建立自己的位置!(当然这不是原话)父亲的话一针见血,可是当年深陷爱河的卡密尔哪里听得进?那时卡密尔还那么年轻,十九岁的她远远还不能了解自己,罗丹让她高山仰止。可是五年以后呢?十年以后呢?她那么刻苦地学习,工作,她满怀热情地全情投入,投入爱情,投入艺术,投入到罗丹的每一件作品中。她的天份,她的才能,别人可能不知道,难道罗丹不知道?!可是一直到两人分手,没有人知道她,了解她,她和罗丹共同完成的作品从没有她的名字,她没有参加过一次展览,没有接到过一份订单!

卡密尔青春小照

干的全是男人的活---卡密尔在工作时

要说了解,要说懂得,大概世上没有人比罗丹更知卡米尔了!罗丹敏锐的感觉从卡密尔那里捕捉到了灵感。从罗丹的作品可以清晰地看到他对作品饱满的热情,他对卡密尔身体的每一个细小的部位的刻画都能看出他懂得卡密尔每一丝的感觉;她悲,她喜,她爱,她恨,她的留恋,她的向往,她的热情,她的渴望……,罗丹必是了如指掌。她的成长,她的潜力,她不可估量的爆发力,以他锐利的目光,他早就看出了卡密尔的天赋,早就说她迟早会成大师。

说是他的学生,她给他灵感,激发了他身上多少创作的巨大热情?说是他的情人,她年轻美丽的躯体,以及延申到灵魂深处,复杂多变的线条又引发了他多少对爱情美好的诠释,从而产出如此众多的不朽的作品?就算他不能娶她,就算他不能让她生下孩子,就算他不能对她忠诚,他至少可以扶持她,让她站起来,让她找到自己的一席之地总算是可以了吧?但是罗丹没有。

他们分手以后,开始的几年他在经济上还是经常帮助卡密尔,比如帮她付工作室的租金,帮她申请雕刻用的石料等等,但是创作上的指导基本上不会有了。几年以后,卡密尔的技艺越来越成熟,渐渐脱离了罗丹的影响,开始有了自己的风格。她做出了《海浪》,《放弃》,《华尔兹》,《祈求》等等不朽之作,(虽然在当时还无人知晓。)

有一天罗丹走进了卡米尔的工作室,他看见了《成熟年代》,“The mature age”这尊雕塑,顿时勃然大怒。他大骂卡密尔是在出卖他们的隐私,授人与柄;骂她不但不懂隐藏自己的痛苦,还赤裸裸地在作品里展现,骂她在刻意追求苦痛,把自己当成受难的烈士,骂她不但不会保护自己,还把他也带上一起毁灭……!说实话,从某种角度说,罗丹是对的,何必把伤口示人?其实罗丹没有看懂,卡米拉的意思是用这三个人物,那个年华逝去的老妇,那个失去青春的少女,和那个正壮年的男人,表现一个女人的三个阶段。然而罗丹此刻已经不能完全了解卡密尔。再说,他忘了,艺术本身就是人心灵忠实的写照,陷于极端痛苦不能自拔的卡密尔,如何能超越自己?!

罗丹的痛批和强行搬走《成熟时代》应该算得上是打垮卡密尔的最后一根稻草了。她砸碎了工作室里所有的作品,她疯了。

她没法不疯。从1883年到1893年,十年期间,罗丹就把她藏在巴黎近郊一座房子里。那里既是他们的爱巢(至少曾经是)也是他们堆满石头,石膏的工场。日复一日,年复一年,卡密尔就在这里,即是罗丹的情人也是他的助手。这段时间她与外界几乎完全隔绝,她的世界除了罗丹就是石头就是雕塑泥。而罗丹呢,这十年好作品不断,声望越来越高。他越来越多的外出,接订单,与同行周旋,应酬,外带着和别的女人约会;而卡密尔呢,没日没夜地为罗丹工作,没有休息,没有假日,连家都很少回。她,整天蓬头垢面,穿着工作服,双手沾满了泥巴,满是伤口,她没有一件像样的衣服,没有一双像样的鞋……。这都没什么,卡密尔是艺术家,她不在乎这些。她是一根筋思维,不懂权衡,不懂利用,不懂算计,甚至不会保护自己,只要罗丹爱她,只要她能够创作,她什么都不介意。但是在这样封闭的关系中,必须有一样东西来支撑,那就是信任。卡密尔如此相信罗丹,把命都交给了他,如此了解卡密尔的罗丹怎能不知道,怎么就不能帮她一把?!但是罗丹没有,作为情人,他没打算娶她为妻,作为学生,他也没有打算给她安排一个前程,他辜负了这份信任。

她没法不疯。离开了罗丹,她一无所有。精神上,唯一支持她的父亲,被她伤透了心,再说年事已高,人老体衰的父亲又能为她做什么呢?她的妈妈,妹妹从不待见她,当外交官的弟弟又远在天边,而她最爱的人却让她遍体鳞伤。她确实想让自己重新站起来,她也建了自己的工作室,可是无论她怎样的努力,别人都觉得她就是罗丹的学生,不过就是罗丹的翻版,她拼命地想摆脱罗丹对她的影响,可无论她怎样地奋斗,雕刻界也难有她的一席之地。

但是就在卡米尔辛勤劳作,默默无闻的十年间,罗丹日益走向了辉煌,除了他的永恒系列,同时,他接到很多订单,创作出了《加萊义民》《巴尔扎克》,《地狱之门》等等众多不朽之作。(要指出的是,这些作品都有卡密尔的心血和付出)必须承认,罗丹是伟大的艺术家,但是他对家人,对爱他的人却极为自私。

而对卡密尔,又能说什么呢?即便在当时,也不是没有人想帮助她。法国著名音乐家德彪西就是其中一人,爱她,帮她还债,为她出资办展览,只要她愿意,她的噩梦可以结束。但是卡密尔说,她讨厌死了音乐。她功成名就的弟弟(罗伯特 ?克劳垈尔,法国著名诗人,外交家)也曾想帮助她,和经纪人一起为她举行了个人展览,可她已经不相信当时的艺术界,认为一切都在罗丹的掌控之下,脆弱的自尊心,让她破罐子破摔,在展会上故意做出反主流之态,标新立异,找一帮人胡闹,眼睁睁地把好机会断送……。这时候,她,卡密尔,或许只有一样可以救她,那就是爱情!而且还非得是罗丹的,而罗丹早就不爱她了。

卡密尔作品:

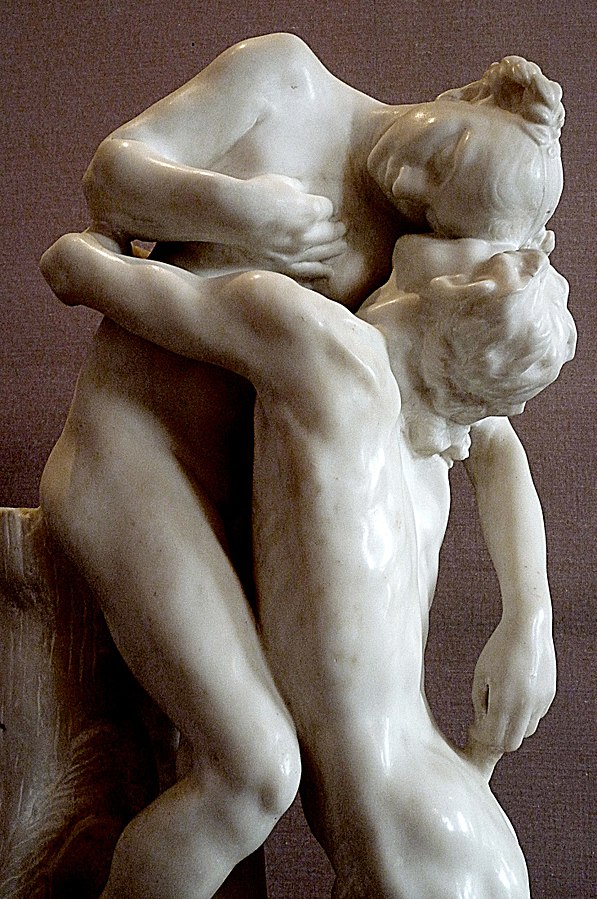

The Walze《华尔兹》1889 卡密尔代表作

Abandon 《放手》1905年

Sakuntala 也称《沙恭达罗》

《祈求者》1900年

《祈祷》1889

The Mature Age《成熟年代》1899-1913

就是这部作品让罗丹大发雷霆,并强行取走。使他们彻底地从情人变成了敌人。

The Wave《海浪》1897年

这一作品被业界认识认为是卡密尔摆脱罗丹的分界线

The Flute Player《吹笛者》1904年

《罗丹》1893

卡密尔离开罗丹时留下了这一作品。没有用照片,没有用模特,

全凭记忆完成,令罗丹大为惊叹。

悲剧!让人欲哭无泪的结局。看着电影最后的镜头,卡密尔被送进了疯人院时,一双从后背车窗里祈求的眼神……,如何不让人泪奔!更悲催的是,在疯人院里整整三十年(1913-1943)据记录,她母亲到死一次也没有去看过她,妹妹去看过一次,弟弟去看过七次。

卡密尔死后被混葬在公共墓地,等人们想起她,想为她建一个墓碑都无从寻找到她的遗骸。

唯一让人欣慰的是,2014年,经过多年的筹备,在巴黎附近,卡密尔度过童年的诺让市,建立了一座卡密尔 ? 克劳垈尔的博物馆。据说到如今差不多还有九十件作品存留于世。这里收集到了四十几件,另外有一些存在罗丹博物馆一间专门为她布置的展厅里。

据说,最近在某次拍卖会上,卡密尔的《华尔兹》卖出了比罗丹的《亲吻》更高的价,这让我觉得有点解气,有那么一丝恶意的快感,好像终于为卡密尔报了“一箭之仇。”

我觉得:两个天才艺术家,尽管彼此相爱,但未必会给彼此带来幸福。就像以色列作家 Amos Oz在自传体小说《爱与黑暗的故事》里用他父母的婚姻来总结的那样,两个好人在一起,未必能成就好事,可能是“好+好=坏”

而罗丹除了是艺术家,还是个男人。他当然需要艺术上的相知,但也需要情感甚至本能上的卿卿我我 。所以,一个每天穿着工作服,蓬头垢面像男人一样敲敲打打的女艺术家就很难满足他了。但至少,罗丹没有欺骗卡密尔。

女以男为岸

难免

失足沦落沉沦。。。