时代往往裹挟着人们前进,胜败无凭,茫然中不免去问问神意。按《国语周语》的说法,夏朝兴亡的征兆在于火神,商朝在于圣兽,周朝在于鸟。凤鸣岐山,是神对周朝兴盛的预言。或许,周人从此给鸟附上了各种涵义。

《诗经》里多次提到过鸟,比如下面这首《沔水》。

沔水(小雅)

沔彼流水,朝宗于海。鴥彼飞隼,载飞载止。嗟我兄弟,邦人诸友。莫肯念乱,谁[

阅读全文]

宣王开局不利,即位后连年旱灾,人口大量减少,到了第五年,又遇上玁狁入侵。危机中,他找到机会,任用尹吉甫、成功反击玁狁,再趁热打铁,把势力重新扩展到富庶的南淮夷,财源滚滚而来。等大局初定,盛世就到了,《毛诗序》认为接下来的两首诗都在赞美宣王。鸿雁(小雅)

鸿雁于飞、肃肃其羽。之子于征、劬劳于野。爰及矜人、哀此鳏寡。

鸿雁于飞、集于[

阅读全文]

古时兽多人少,免不了要跟野兽打交道。粗粗数了一下,《诗经》里起码有八首诗跟狩猎有关。虽然在西周末期,关中气候日渐寒冷和干旱,但它仍然是动物的乐园。就算遇到极端气候,如果接下来几年风调雨顺,野生动物的种群很快就能恢复过来。下面这首《吉日》,也许发生在宣王即位、连年大旱之后,不算太久。

吉日(小雅)

吉日维戊,既伯既祷。田车既好,四[

阅读全文]

读《诗经》以后,自觉对看天书颇有心得,最要紧的就是两个字——别怕。看不懂是正常的,用茫然的双眼,到字典里把每个字都查一遍好了。字典里的条目太多,令人望而生畏?稳住,耐下心来,在长长的字义列表中挑挑拣拣,总能寻个解释,然后再放到原文里去编故事。

等反复查了多遍以后才习惯,常用字也许很陌生。比如“驾”字,它的本义是:以轭加于[

阅读全文]

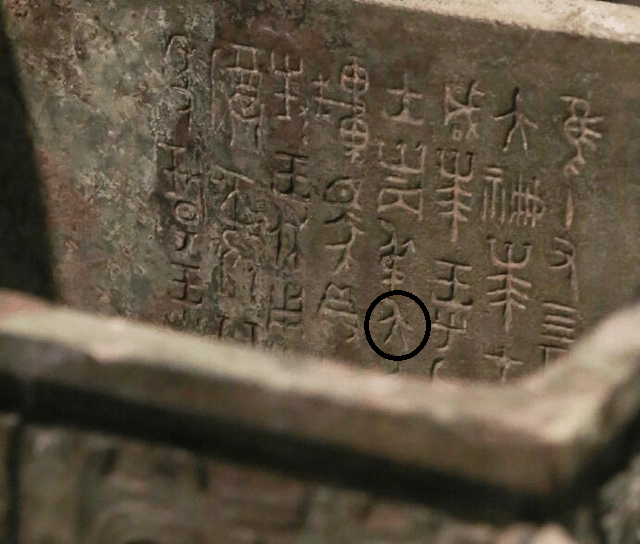

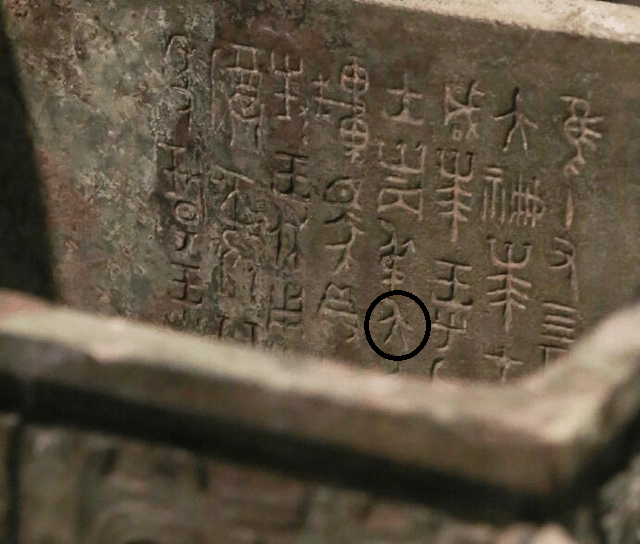

没人知道兮甲盘是如何重现人间的,只知道最早的记录是在南宋初年。从汉代到宋代,一千多年里,有过记载的出土青铜器那么多,只有它忽隐忽现,流传至今。

兮甲盘。高11.7厘米,直径47厘米。

铭文:隹五年三月既死霸庚寅/王初各伐玁狁于(余吾)。兮/甲从王,折手执讯,休,亡敃./王易(赐)兮甲马四匹,驹车,王/令甲政(征)司(治)成周四方積,至/於南淮夷。淮[

阅读全文]

周宣王即位的第五年,旱情依然严重,兵事又起。不是周朝喜欢在灾年出去打仗,实在是屋漏又逢连日雨,猃狁先去打镐京了。

这次危机,《史记》里没提;《竹书纪年》写了:“五年夏六月,尹吉甫帅师伐猃狁,至于太原。秋八月,方叔帅师伐荆蛮”。从《诗经》里看,宣王参加了北伐,但这两本书都没记。

六月(小雅)

六月栖栖、戎车既饬。四牡騤騤、载[

阅读全文]

宣王即位前后有场大旱。

《竹书纪年》上说:“二十六年,大旱,王陟于彘。周定公、召穆公立太子靖为王。共伯和归其国,遂大雨。”

《资治通鉴外纪》说宣王元年大旱,六年的时候“自二年不雨至于是岁”。

从这两段记载猜测:在共和执政时,除了周、召二公外,还有个共伯和作为国家元首。不过好象他在宗周没有根基,就算已经执政十四年,说废也[

阅读全文]

天灾能重塑各国的版图:1755年的里斯本大地震加速了葡萄牙的衰落;长达一百五十年的干旱湮没了玛雅的辉煌;而西周末期也经历了一百多年的寒冷和干旱。北边草场退化,游牧民族就往南边挤压;周王朝自己歉收还要应战,早不复往日的辉煌;淮夷又造反了,雪上加霜;不过周厉王觉得可以再抢救一下。他即位的时候气候变冷大概还没到百年,但是几十年的寒冷也足以让东边[

阅读全文]

《毛诗序》论诗:“上以风化下,下以风讽上......言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”

如此说来,《诗经》里的诗是特地说出来跟人互动的,按理与隐逸无关;然而国风里有首诗,后人觉得它在说隐士。

考槃(卫风)

考槃在涧,硕人之宽(音圈)。独寐寤言,永矢弗谖。

考槃在阿(e),硕人之薖(kē)。独寐寤歌,永矢弗过。

考槃在陆,硕人之轴([

阅读全文]

西周时的文字还不象后世那样横平竖直,四四方方,蛮方便附会的。那时如果想说某人来历不凡,他根本不必衔玉而诞,只要有段掌纹象个字就行了。自带名字,必有大任啊。姬姓唐国的始封君,周成王的弟弟,就是这么个天降大任之人,他小时候被人研究过掌纹,得名为虞。“虞”是传说中的仁兽;后来,掌管山泽鸟兽之类的官吏也叫虞;它还是一种祭祀的名字;不过[

阅读全文]