没人知道兮甲盘是如何重现人间的,只知道最早的记录是在南宋初年。从汉代到宋代,一千多年里,有过记载的出土青铜器那么多,只有它忽隐忽现,流传至今。

兮甲盘。 高11.7厘米,直径47厘米。

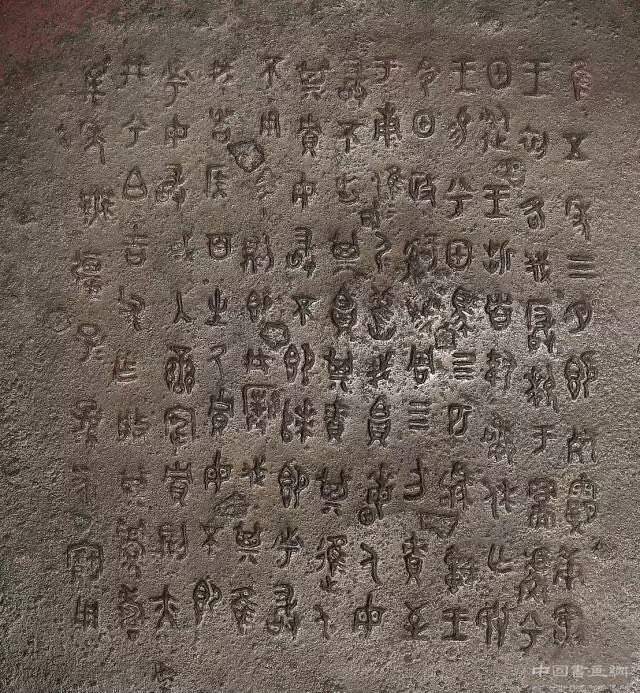

铭文:隹五年三月既死霸庚寅/王初各伐玁狁于(余吾)。兮/甲从王,折手执讯,休,亡敃./王易(赐)兮甲马四匹,驹车,王/令甲政(征)司(治)成周四方積,至/於南淮夷。淮夷舊我帛畮(賄)人,毋/敢不出其帛、其積、其進人/其贾毋敢不即次即市。敢/不用令,则即刑,撲伐。其隹我诸侯、百姓厥贾,毋不即/市,毋敢或入闌宄贾,则亦/刑。兮白吉父乍般,其眉寿/萬年無疆,子子孙孙永寳用。

图上的“甲”看上去象“田”,所以它也叫“兮田盘”;另外,还叫过“兮伯盘”、“兮伯吉父盘”。

铭文首句——王五年征伐猃狁,很容易让人联想起宣王。只是《六月》里明明白白写着六月出征,这盘上却记着三月,季节不一样。不过,这两个日期可能都对,因为《六月》里还写了——“整居焦获”。

设想:猃狁打进镐京,宣王领兵在三月反攻,打回焦获泽。尹吉甫研究新战术,接下来两到三个月驯马,六月份从焦获附近发起反攻。那么其实是打了两场,而亲历者回顾时大概会从头讲起。

后来宣王有点穷兵黩武,史官们不怎么写他的胜绩。《史记》干脆不提这事,《竹书纪年》里写“五年夏六月,尹吉甫帅师伐猃狁”,也略过了宣王。或许这是有理由的:宣王在召公的保护下长大,多半没机会在军中历练;他即位后又一直在闹旱灾,祭祀还忙不过来,哪有时间去管军队;所以三月出征时他可能是名义上的领袖,领军者另有其人;而六月大胜出自尹吉甫的新战法,不提他又怎样?

史书是后人写的,而兮甲盘是亲历者的器物,《六月》这首诗甚至可能写在得胜当年。庆功时当然要写领导啦,两厢对应,宣王大概在战场。

那么,这从王的兮甲是谁?专家认为他不是别人,正是《六月》里颂扬的“吉甫”——尹吉甫。

“尹”的本义是治理,也可以指“握事者”——掌权的人。

《尚书 虞书 益稷》里有: 夔曰:“于!予击石拊石,百兽率舞,庶尹允谐。” 这里的“尹”就指“衆正官之長”。

同时,它也是姓氏,现在大概有三百万人姓“尹”。或许,“尹吉甫”本人姓“尹”;又或许,象“史佚”的“史”一样,他只是官职为“尹”。

鉴于“甫”通“父”,“尹吉甫”也许是个尊称。可能指某位叫尹吉的男性长者,也可能指一个职位为“尹”,名字是“吉”的尊长。除了“尹吉甫”之外,他还可以有很多别的称呼。

现在国人一般不改名,但古人的称呼经常变来变去。《礼记 檀弓》说“幼名,冠字,五十以伯仲,死谥,周道也。”

通常情况下,周朝人小时候称名,冠礼之后用字,五十岁后加上“伯”、“仲”之类的排行,死后用谥号。宣王就是个谥号,死后才定的,他活着的时候肯定不叫宣王。

这规矩是可以变通的: 《礼记 曲礼》里说过“父前子名,君前臣名”。长辈和上级会直接叫对方小时候用的名(大概想享受高人一等的感觉)。与之对应,也许有特为仰视的时候。《六月》的末句——“张仲孝友”,可能说明此人姓张、名孝,排行老二,是众人的朋友。可能他年轻,不能用“甫”字(作为男子美称,“二十之時曰某甫”),所以用“友”替代;那照理更不该写“仲”,但作者就这么写了,谁让人家拿了第一呀。

伤脑筋啊,青铜器上的金文是给祖先看的,而史书写给后人瞧,这就难免同人不同名。比如山西的晋侯墓地群里一共葬了九位晋侯,随葬的青铜器也都有名字,但只有8号墓地的晋侯稣可以让专家们拐弯抹角联系到晋献侯。等他的墓地定下来,专家们才能依照墓葬中的青铜器顺序,一个一个推测其他墓主。

兮甲盘上的名字也不见经传,但兮甲本人会不会很有名呢?猜猜看吧。也许专家是这么想的:铭文里有王,有猃狁,那么大概在西周时期。打完猃狁就去找淮夷的,查下来只有宣王。于是把宣王的大臣们找出来,一个一个去对。一般来说,古人的名(幼时)和字(冠礼后)会有关联。“甲”按顺序是第一,而“吉”可以指代每月的初一,对上了。

还有旁证:铭文后面写了“兮白吉父乍般”(兮白吉父作盘),“兮甲”和“兮吉”估计是同一个人,他名“甲”,字“吉”。

“白”通“伯”,应该是排行,作器者年过五十岁了。

“兮白吉父”这四个字去掉排行,然后用通假字“甫”代替“父”,得到“兮吉甫”,跟尹吉甫很象,又是一个相似点。再考虑到铭文上的功绩,多半就是他了。那么,尹吉甫本人姓“兮”,排行老大。

盘中的“兮甲”是写给祖先看的,通名报姓,恭恭敬敬;后面的“兮白吉父”是在对子孙讲,要好好保存此盘啊,长宜子孙;要是晋侯们也这么体贴就好了,专家们能省多少脑细胞啊。

宣王五年,兮甲一鸣惊人,过了几十年,出征日尚且记得清清楚楚,他又怎会忘了帅师时的忐忑和风光?只是,压过宣王的高光时刻,不方便讲。铭文记了宣王的出征日,强调兮甲从王,而且自己半途工伤,抓捕讯问时把手弄折了,后来就去休息,没奋战到底。不过,宣王的赏赐总归要写,当时的人们大概看一眼就知道他立过特等功。这番谨慎没有白费,尹吉甫安安稳稳得当着太师。功高震主,又全身而退的,能有几人?

宣王六年还是大旱,祭祀无果,收成是不用指望了,另辟蹊径吧,正好方叔研发了尹吉甫战法的南方版,于是,召穆公、宣王、皇父、休父都往东南跑。《竹书纪年》写着“六年,召穆公帅师伐淮夷。王帅师伐徐戎,皇父、休父从王伐徐戎,次于淮。”它的意思可能是召穆公和宣王分头去收保护费,然后在淮河附近会合。

以前宗周自顾不暇,没空过来,现在战术革新,可以立规矩了。尹吉甫的手大概已经长好,正好派他去收税,有时还是武装收税。

周人讲究师出有名,“淮夷舊我帛畮(賄)人”就是收税的理由。讲好了要出丝织品的,不能赖啊。这十几年旧账一日收,多过瘾。后来大概把人家库房里的丝织品都搜光了,存粮、劳力也拿来折价。再后来,给当地商人定规矩,要到他们的市场上贩卖,不听就打;到了最后,连周人地盘上的市场也管起来了,远来商贾不得与本地人私下买卖,否则要用刑罚。这一步步越收越紧,可能意味着税收越来越少,但总部的要求不少;底下人只好不停地想新花样。

如此看来,真不怪淮夷造反。周人大军过来,开口就要,不给就打,哪有双赢呢?尹吉甫威风八面,把东西全搜走了不算,还逼着商人去特定的市场买卖,不用说,肯定要抽成。就算这些商人去周人的地盘,也免不了交抽成费。交易税一加,姬姓地盘的百姓买不了便宜货,扣他一顶与民争利的帽子不冤吧?史书上却不骂他,反而表扬宣王中兴,这让背着骂名的荣夷公情何以堪。

也许尹吉甫的幸运光环也笼罩了他的器物,讲讲兮甲盘的经历吧。

它曾经是南宋宫廷的旧藏,后来兵荒马乱的,不知去了哪里。到了元代,大书法家鲜于枢在撩属李顺父的家中发现了它,当时它正在厨房里发光发热呢。为烙饼,他们把碍事的圈足去了,从此兮甲盘成了平底锅。这口锅毕竟来历不凡,也许鲜大人发觉饼上印有金文痕迹,特意去主人家的厨房查看,才把它认了出来。清代时它入了保定管库,到了清末被陈介祺收藏,后来它又不见了。上世纪四、五十年代,有传闻说日本书道博物馆里藏着兮甲盘,不过专家认为那是民国做的赝品:不但盘子有圈足,而且文字跟流传的拓本也对不上。上世纪八十年代的时候,又传说香港中文大学有兮甲盘。专家鉴定后认为那确实是周代的青铜盘,不过铭文却是后人伪造的。造假者参考了《三代吉金文存》中的拓本,跟陈介祺的拓本合不上。2010年,有华人在海外买到了兮甲盘。这次金文完全对上了,专家们从各个角度都认定它是真品,在2017年拍出了两亿一千多万人民币。