西周时的文字还不象后世那样横平竖直,四四方方,蛮方便附会的。那时如果想说某人来历不凡,他根本不必衔玉而诞,只要有段掌纹象个字就行了。自带名字,必有大任啊。姬姓唐国的始封君,周成王的弟弟,就是这么个天降大任之人,他小时候被人研究过掌纹,得名为虞。“虞”是传说中的仁兽;后来,掌管山泽鸟兽之类的官吏也叫虞;它还是一种祭祀的名字;不过大概这些都不是上天要降的大任,故事里天帝曾经托梦:我让你生子,名虞,我会给他唐。后来叔虞果然出生。

唐是尧的封地,舜在虞建国,两地本不相干,然而传说中尧把王位禅让给舜,古代就把它们并称为唐虞。所以起名为虞,却给他唐地,按互文的手法,古人一点都不觉得有问题。

周王领着盟友们推翻商朝,立足未稳,武王就没了,那时他儿子成王还小,兄弟们为王位起了内乱。唐国站错队,被周公灭掉,迁唐君世系;原来的唐地封给了虞。古人认为君权天授,攻打圣君的后代不是小事,更别提打完了,还要逼迁,以绝后患。最后大概只能以天命破天命喽,周公辛苦征战,便宜了叔虞。这托梦之事广为流传,在《史记 晋世家》和《左传 昭公元年》里都有记载。

圣君之地历史悠久,周人空降过来一套肯定不灵。叔虞入乡随俗,姬姓唐国有尧之遗风。经一年多的磨合,政局稳定,新的管理制度从此成了惯例。

这就是特殊化呀,周礼那么多条条框框,别人都照做,他不用遵守;有天帝背书,还管着圣君之地,太威风了。老话说得好,高处不胜寒,位高权重的背后是隐患。

叔虞心里有数。有一年,他的地里有两棵异垄禾苗,长到后来合为一穗。他把这罕见之物献给成王,作为“天下和同之象”。周成王大为欣慰,不但作了首《归禾》感慨,还让叔虞千里迢迢把此物送给周公,周公以《嘉禾》回应。

从这件事看,成王对叔虞在外另搞一套确有疑虑,不过他最担心的还是周公。周朝这几个实权人物各管一摊,为防变故,高层团结的姿态不但做到天下皆知,还写进了《尚书》。

武王的传位危机后来平稳渡过了,嘉禾事件后,史书里没再写什么关于叔虞的事,只说他儿子燮继位,改国号为晋。所以这个姬姓唐国其实就是后来的晋国,出过春秋五霸之一的晋文公。

燮(xiè)的本义是用语言调和,可见叔虞在唐地没少做调解工作。他儿子改国号大概是不得已,否则《诗经》干嘛要坚持用“唐风”呢?一般来讲,要是没有内部争权,世袭二代的地位应该比第一代更加稳固,然而年少的虞能以唐叔虞载入史册,他儿子燮父却不得不更改国名,这么推论下去,大概虞手上真的有字,而且很多人验过,大家都信他天命加身,无可置疑。

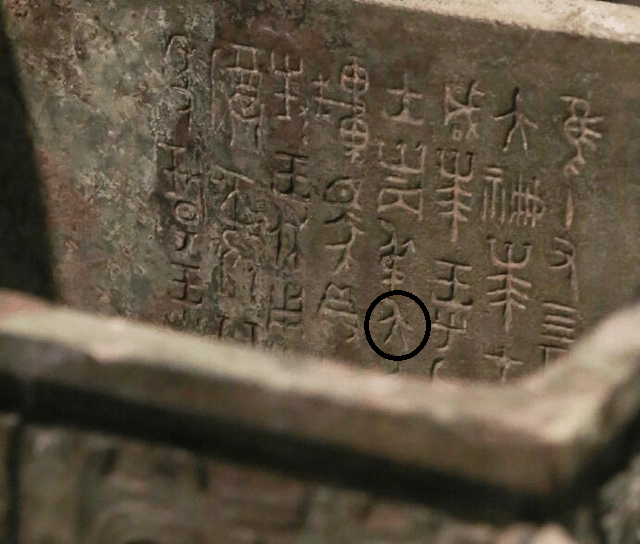

上世纪末盗墓猖獗,晋侯墓地群也被盗。本世纪初,在某个被炸过的大墓里出土了一个小方鼎,通高27厘米,口长18.5厘米,腹深11.2厘米,当时已经破成了几十块,墓主推测为燮父。

专家们花了很长时间研究和修复,最后认为鼎内铭文写的是:“惟十又四月,王尊大典,华在成周咸,华王乎殷,人士端,叔夨,以衮車馬貝朋犬封,王休,用作宝尊彝,其萬年扬王光人士。”它因此被称作“叔虞方鼎”。

叔虞方鼎

我对着金文比了半天,觉得圈里那个字大概就是“虞”。再结合自己的掌纹走向,这个“夨”字可能在左手,正好是男左女右。

金文和甲骨文挺象的。商周的祭司会在龟甲或者兽骨上挖出凹槽,接下来用燃烧的木头抵住灼烧,烧出的裂纹预示着未来。所以他们专业辨认各种细微纹路,给孩子看看掌纹大概算小菜一碟。后来烧甲骨的祭司退出了历史舞台,汉字也慢慢演变成了篆书、隶书;就算上天仍在掌纹里标注,应该也没什么人看得懂了。

既然唐地天授,那它就不能是周成王特意封给弟弟的。《史记》中记载,周公灭唐后的某日,成王跟弟弟虞玩耍,削桐叶为圭,对虞说:拿这个封你。史佚就让成王挑个日子封叔虞。成王说:我开玩笑的啊。史佚说:天子无戏言。

这故事简直象儿戏,不过细想之下很合理。

后世总结过周成王的四辅:周公、太公、召公、史佚。这四人中,周公是他叔叔,召公跟他一个姓(具体亲戚关系不详);太公是他外公;就史佚是外人。据说他是黄帝子孙,祖辈封在尹域,所以也叫尹佚;在朝中作为史官,历经文王、武王、成王三代。那时候的史官可不是只记录事件,他们有司法权。《周礼》的大史“掌建邦之六典”、“掌法”、“掌则”,“有约剂者藏焉”;“不信者刑之”,“不信者诛之”。他们还管天文,“正岁年以序事”(订正火星位置代表的年份来为历史事件排序),外加夜观星象,以推测未来。如果把“桐叶封弟”看成一个契约,史佚释法,要成王言而有信,谁也无话可说。当然如果有个史官天天这么上纲上线,他早晚要被干掉;史佚出面,可能是因为事情棘手。

管叔、蔡叔在外监视商朝余孽,结果武王没了。他们怕周公假装辅佐成王,实则绕过他们占据天下,就动了刀兵。那么现在周公把唐地打下来了,给谁呢?唐在黄河、汾水之东,方圆百里,大概是现在的山西翼城附近,离西安只有三百五十公里。如果从唐地出发,辗转顺汾水而下,入黄河,找个合适的渡口从右边上岸,很容易就到关中了。在这儿造反,比管叔、蔡叔更加方便。

这就需要找个各方都放心的人。虞是成王的同母弟弟,关系亲近;姜太公外孙,也算太公的人;年纪小,可能跟周公关系不错;手上还有字,方便摆平唐地。这人选本来就很合适。

《吕氏春秋 审应览 重言》里也有这个故事,意思是成王办家家,用梧叶为圭给弟弟,叔虞开开心心告诉周公,周公让成王去封爵。“天子无戏言”这五个字跟《史记》里的一模一样。

梧叶就是梧桐叶。周公让成王封叔虞,用他打下的唐地去封顺理成章。史佚让封还得再绕个圈子,有人考证,古音里“桐”和“唐”相近,所以用“桐”字,削桐为圭,接下来封赏唐地,也应了君无戏言。

说起来,这两个版本可能都是真的。从故事上看,当时成王年纪还小,手里没权,拿片叶子给弟弟,过过当天子的瘾。等大人上门问了,当然是装乖否认喽,开玩笑的,不急着要权啦。大人们心知肚明,用“天子无戏言”表态,你就是天子,大家都当你是真的,放心。另外也借此事敲打敲打成王,小心点,以后话不可以乱说哦。或许史佚说过一遍,周公再说一遍。如果故事里要突出周公高风亮节,那就用梧叶,周公主动给的唐地;要暗示史佚明察秋毫,一定得说桐叶,这是天意啊,怎么就那么巧。(周人敬鬼神,史官要从蛛丝马迹里推测天意。)

既然史佚位高权重,成王就不会当他的面跟弟弟开玩笑。但成王有史官跟随,史佚得知此事无需多言;如果是周公找成王,那就需要交代一下他是怎么知道的了。《吕氏春秋》里特地说这事是叔虞高高兴兴告诉周公的。想想也是,小孩子藏不住话,如果叔虞跟周公关系不错,当然会告诉他各种开心、不开心的事,装大人很好玩的啊。

附张梧桐叶和西周虢国玉圭的照片。这玉圭长10.9厘米,厚0.4厘米,用梧桐叶应该能裁出差不多大小来。

幸运的叔虞作了晋国始祖,他的后代也随他向尧学习。那儿的贵族们以节俭出名,《诗经》里竟然专门有首诗劝他们想想开,别太苦了自己。

山有枢(唐风)

山有枢,隰有榆。子有衣裳,弗曳弗娄。子有车马,弗驰弗驱。宛其死矣,他人是愉。

山有栲,隰有杻。子有廷内,弗洒弗扫。子有钟鼓,弗鼓弗考。宛其死矣,他人是保。

山有漆,隰有栗。子有酒食,何不日鼓瑟?且以喜乐,且以永日。宛其死矣,他人入室。

大致意思:

山上有刺榆,低湿的地方有榆树。您有衣有裳,不拖不中空。您有车有马,不疾行不奔驰。弯曲他形体和魂魄分离了,别的人正快乐。

山上有臭椿,低湿的地方有杻树。您有庭院房屋,不洒水不打扫。您有钟有鼓,不敲不击打。弯曲他形体和魂魄分离了,别的人正保有。

山上有漆树,低湿的地方有栗树。您有酒有饭食,为什么不每天弹奏瑟?姑且用(它)高兴快乐,姑且用(它)长长一天。弯曲他形体和魂魄分离了,别的人进入内室。

“俞”字跟造船有关,树干中空,可做独木舟。河边的老榆树容易空心,是天生的独木舟,因此这种树就得名为“榆”。附张河边树龄七十年的榆树照片。它边上那张是刺榆,叶子、果实(榆钱)都差不多,就是枝上长刺,还又长又尖。

细看这两棵树的生长环境,确实是山有枢,隰有榆。

榆树自古就很有用,近两千年前的《说文解字》里说榆钱可食,还能做酱,不过作者对吃榆钱不感兴趣,他喜欢车。《诗经》里有好几处檀车,那是用檀木造的高档货,经济点的,象战国马家塬墓地,出土的车子很多是榆木造。

刺榆不好伐,那尖刺看着就吓人,从剩下的诗句来看,莫非用它做衣裳?查了查,古人“绩木以为布”,确实用树皮纤维做布。日本有个地方的传统服饰就是撕榆树皮,取内层加工为线,然后织布做出来的。

栲是山樗,大概是现在的臭椿。杻嘛,《尔雅》说是檍树;注解里写“关西呼杻子,一名土橿。”;后来朱熹说它:“叶似杏而尖,白色,皮正赤,其理多曲少直,材可为弓弩干者也”;不过就算写了那么多,依然没人能断定它是啥,人们早就不知道檍树和土橿是什么了。

用第一章的顺序套用,栲用来洒扫,杻用来敲。能拿来做弓的木材,一定是既有弹性、强度又高,估计杻木适合敲钟击鼓。那么臭椿能用来洒扫吗?

臭椿

看这枝叶,扎成一把扫地倒也不是不行,但它总归是树。带着叶子扫吧,感觉有点太软,扫不干净;摘掉叶子吧,树枝间空隙太大,还是扫不干净。查过农村会不会用臭椿扫地,没找到实例,但有人说会把臭椿的枝叶扔进旱厕,因为它驱虫。古人席地而坐,应该不喜欢虫子过来;用臭椿扫地,叶子混着水扫碎了,满地都是它的味道,或许驱虫效果会不错。

漆树和栗子树的名字一直叫到今天,也放照片吧。

左边是漆树,右边在割漆

生漆流出的样子真有点象酒,当时漆器很贵,不过对贵族来说不成问题。这些漆器存世少,而且往往被腐蚀得不象样子。所以我找了两张战国时期的漆杯、漆豆照片,大家将就着看吧。

盘中不可无物,诗里用的栗子。

栗子树,绿色的刺团里就藏着栗子,成熟后,会自己裂开。

曾看到过一种说法:如果想开扇窗,最好先表示要破堵墙。(此方式适用于某些固执的父母)。这首诗里也差不多。首章,那摇曳的衣裳一定是礼服,华服豪车,正式的仪态。次章,在家请客,钟鼓齐鸣,也很隆重。这些活动不可能心血来潮,说搞就搞,所以作者的重点其实在第三章,自己在家弄点吃的,弹弹琴总可以吧?鲜栗子容易坏,本来就要吃掉的;自己鼓瑟也没啥花费,重要的不是花钱,是及时行乐的生活态度。

附带说一句,古人真的很喜欢长衣及地的感觉;“曳裾王门”,一听就很有身份。不单是古人,长礼服大概可以把古今中外一网打尽,比如下面一张查尔斯国王的登基照,只有两个人的衣服短点,不认识,我猜地位不高。

话说回来,本诗细读之下暗藏危机。记得看到过劝人安全生产的标语,大概是:“一旦发生事故,别人睡你的媳妇,打你的娃,花你的抚恤,住你的房”。好象意思差不多,但古人是世袭的呀,他人入室,这人说的不是儿子吧。

查《史记 晋世家》的世系,最初都是父传子,直到晋穆侯的弟弟殇叔自立。第三年,周宣王没了。一年后,原来的太子“仇”刺杀殇叔成功,立为文侯。文侯在位三十五年,还是没熬过自己的弟弟——成师。虽然他儿子“伯”当了昭侯,但代价就是把文侯三十五年都没封的弟弟封到曲沃。那年成师五十八岁,有封地之后,立刻号称桓叔,然后么,当然是多点招人了。

《毛诗序》说这首诗劝的是昭侯,不过我感觉诗中的威胁象是来自更年轻的人。穆侯、文侯的弟弟都不是省油灯,但是一个有宣王撑腰,一个还没反,也不能杀人啊。束手无策之下,作者劝他还是对自己好点吧,开心一天是一天,万一把威胁熬死了呢?

而造反者的努力也写进了《诗经》,就排在《山有枢》的后面。

扬之水(唐风)

扬之水,白石凿凿。素衣朱襮,从子于沃。既见君子,云何不乐?

扬之水,白石皓皓。素衣朱绣,从子于鹄。既见君子,云何其忧?

扬之水,白石粼粼。我闻有命,不敢以告人。

大致意思:

激扬的水流,白石凿凿。没有染色的丝衣红色的领子上绣着半黑半白的花纹,跟随您在沃。已经看到地位高的人,说什么不喜悦?

激扬的水流,白石洁白的样子。没有染色的丝衣红色线的刺绣,跟随您在鹄。已经看到地位高的人,说什么那忧虑?

激扬的水流,水在白色山石间清激貌。我听到有而不宜有(的)口头命令,没有胆量把(它)告诉人。

读来读去,有点疑惑,作者跟从的这个“子”到底是“君子”本人呢,还是“君子”下属?后来查到《毛诗类释 卷十三》里说,“素衣朱襮”是诸侯的衣服,那么,这个“子”是“君子”的简称,他跟随的是“君子”本人。

前两章比较寻常,华服美景,见到贵人心里高兴。第三章开头还是美景,之后陡然露了杀机:不敢告人!此诗戛然而止,比前两章少了一句,跟随君子的那句。唉,活脱脱的欲盖弥彰,懂的都懂。

我好奇心起,开了Google maps的卫星照片去曲沃找那片白石,什么都没找到。不甘心,再查,在曲沃政府网站上找到介绍:“沃泉”古指由上向下流的泉水,“沃泉”处史学界考定为今天的曲沃县景明瀑布......绛水(今沸泉)出绛山之南,沸涌而东,西北经青玉峡,东流袱石罅至白石山,悬而为沃泉......“鹄”指今天的曲沃县安鹄村。

瀑布冲下来肯定是激扬的水流,想象一下,日久天长,白石被冲得如同凿过——“白石凿凿”。有了地名就好办,很快找到了大致范围。

名列《水经注》的绛水其实很短,沸泉离景明只有三公里多点,一路上有两个水库,还有三、四个小水坝或者桥(看不真切)。水道纤细如线,周围是层层叠叠的梯田,找了半天,也没敢在高糊照上确定哪里是瀑布;不见白山,大概被草木挡住了。白色的线条倒有,但那是路,怀疑是水泥铺的。

没看到石头,就找水吧。

瀑布以下,“绛水”改称“沃水”,它的河道多弯,因而得名曲沃。安鹄村离景明不远,只有9公里左右,一开始猜它在沃水下游,去照片上找得很幸苦。因为现在水小了很多,地图照片或许拍于枯水期,没看到河。后来终于在山下找到一条细细的河沟,目光随它转来转去,很快迷失在农田里,只能靠着水塘、水库勉强辨认;但不管怎么找,也没看到有通往安鹄村的痕迹。

那么,“鹄”跟沃水可能没啥关系。它位于景明西北,两地同在浍水之南,绛山以北,安鹄村离浍水更近点,大概一公里左右,村子两边都是沟壑。现在沟壑是干的,而且应该干了很久,连条小河沟都找不到。附近也没看到大块的白石。遥想当年,溪流沿沟壑从绛山下来,水势激扬,溪底白石平滑发亮;后来日见干旱,山溪不再,白石渐渐被黄土湮没,了无痕迹。

幸好绛山还在。

“绛”是红色的意思。清乾隆《绛县志》记载:“绛山在县西北二十里,……一名紫金山。草木不生,土色俱赤,且以此取名焉。”那个山头我大概在高空照片上找到了,它在安鹄村的东南,土色带红,没啥草木。绛山山脉的土色并不统一,有的地方绿化很好,看不到土,有些地方土色带黄,或者发白;在安鹄村沟壑上游的山色发红,它附近的浍水岸边,土壤也带红色,大概是多年前从绛山上冲下来的。这一带沟壑密集,粗粗一数就有六、七条南北向的深沟,最近处,相隔一百多米就有一条,当然现在都是干的。或许当年水鸟飞翔,它的下方,有白石立于水中,溪底泛红,这图案有点眼熟——“素衣朱绣”。再看东边的沃泉,位于红色山头的旁边,正对应红色的领子——“素衣朱襮”。

假设当年的绛山有多条小河沿山而下,各自汇入浍水。这位君子做新衣、带随从,挑山色发红之处,应该不是去旅游的吧。去沃泉可能为了某种祭祀仪式;去安鹄象是找人兼祭祀;第三个地方,诗里没敢说。

《毛诗序》评论这首诗:“刺晋昭公也。昭公分国以封沃,沃盛强,昭公微弱,国人将叛而归沃焉。” (昭公太蠢,把曲沃封出去,结果桓叔做大,国人都要去投靠那边了。)

不过,这种蠢事真有人做?

《史记》里是这么记载的:“七年,晋大臣潘父弑其君昭侯而迎曲沃桓叔。桓叔欲入晋,晋人发兵攻桓叔。桓叔败,还归曲沃。晋人共立昭侯子平为君,是为孝侯。诛潘父。”

晋昭公七年,大臣潘父刺杀昭公,迎接桓叔。桓叔来了,半道被晋国军队打回曲沃,潘父被杀。

显然昭公兵强马壮,不好打,桓叔没那么强。眼看侄子位子越坐越稳,桓叔大概有点心急,他那年都六十五了。

既然事情没成,那么这首诗收进《诗经》就不是要替桓叔歌功颂德。或许,收录它是作为罪证。说到底,动手杀人的是潘父,桓叔完全可以装无辜,干干净净跑过去说,国不可一日无君,我来帮忙啦。

这首诗在事发前多半密而不宣,否则昭公又不是傻子,早做准备也不至于死。等潘父得手后,眼看要论功行赏,桓叔的手下大喜过望,赶紧应景凑趣;这首诗你唱我唱,传遍四方。

诗中的白石激流,素衣朱襮,两千多年后依然让人心向往之,谁想得到那个素衣君子,一把年纪,正准备干掉侄子;而作者,无忧而乐,在静待刺杀成功。

如今两处“扬之水”早无踪迹,连完整的浍水河道都很难在地图照片上辨认出来。事情再大也会烟消云散,何不对景当歌,且乐今日,趁景致还在。

附: 网上搜到上海大学历史学系宁镇疆教授和高晓军博士上个月的文章,他们认为历史上有两个唐叔虞。这个方鼎的主人不是成王弟弟,而是尧的后人,山西的末代唐君。当时有杀掉敌方首领,拿他们的名字给自家娃命名的习惯。方鼎是原先唐君投靠周朝时铸的,用词冷淡,强调周王的权威。后来原·唐叔虞参与内乱,被周公杀了,让自家侄子顶这个名字,这也言之有理。管唐地的小儿子虞,当然也可以称为唐叔虞。不过按周人的风格,简称应该是“唐叔”。叫“叔虞”或许是对唐地势力的安抚:你家兄弟内乱,结果灭了我的国,谁不喊冤啊?但天命如此,那就是另外一回事了。后世赞扬唐叔虞“启以夏政,疆以戎索”,治唐成功,影响深远;但这个政策本身可能是在小叔虞出发前,就由大人们定下来的。脑海中似有个场景浮现:燮父一脸的不悦,“你本事大,在外面重建唐国,逼我迁都改国名。不过唐叔虞只能是我爸,你祖上早没资格了。我要造个更大的宫殿,找个能占你家风水的地方造阴宅,而且你祖上对我爷爷臣服的证明,我还带到里面去镇着”。近三千年后,方鼎出土,专家们最初还以为是他爸爸的东西。

另外,我知道这篇文章长了点,就是没舍得删减。感谢各位从头看到底的朋友们,向您致敬,太给我面子了。