大海的水鸟

就是想飞。大串连——大乱特乱的一月风暴(画说一生第十四集)

1967年一月份,上海的工人造反派一举夺取了公安厅市公安局报社电台市委等国家机器的大权,成立“上海人民公社”(几天后毛主席为之改名“上海革命委员会”),由此掀起了全国性的“一月风暴”夺权革命。北京各大院校的学生纷纷出动去全国各地支持造反派夺权。

我又开始摩拳擦掌,要参加这场伟大的革命风暴。我对夺权没有兴趣,我要趁此大好良机到工厂走和工人结合的道路。

我在纺织工业部遇到来京上访的贵阳纺织厂的女工,她们希望我们去她们工厂支持造反派,我和两个妹妹克阳和刘元立刻和她们一起离开了北京。没车票,混上火车的。

妈妈非常支持我们的行动,她比我们更天真,让我们在贵阳找一个工厂,当个工人,就此安定下来,不要再回北京了。我呢,走着瞧,喜欢就留,不喜欢就溜。

在火车上,我认识了许多上京告状的重庆工人,他们因为不赞成打倒工厂和省市领导而被斥为“保皇派”。一群工人围在我身边,字字血声声泪地给我们讲述造反派如何制造惨案,打死打伤他们的工人。他们热切地希望我们“北京的红卫兵”去工厂去支持他们。我心里很矛盾,打倒走资派是毛主席的战略部署,可这些“老保”看起来是十分可爱的工人,他们当中绝大多数是党团员、五好工人、劳动模范、复员军人、老工人。难道他们反对毛主席?相反,拥护毛主席的造反派中落后分子、刺头、调皮捣蛋、二流子居多。我应该站在那一方呢?

在重庆换车,趁此机会我们去参观了沙坪坝的中美合作所、白公馆、渣滓洞。看到阴森的监狱和美式刑具,想着革命烈士坚贞不屈视死如归的革命气魄,非常受教育。

几天以后,终于乘上了开往贵阳的列车。火车在烟雨迷蒙的云贵高原上穿行,神妙迷人。路上火车经常停顿,一停就是个把钟头,我们走下火车贪婪地欣赏秀美的风景,感受着祖国的壮丽。

一月底我们到达贵阳,去了离贵阳十几公里的贵阳矿山机械厂。为了给自己壮声势,我们约定不可暴露我们是姐妹,还把刘元改名为汪元。

我们宿舍里住着两个华南工学院的女生。她们整天用广东话嘀嘀咕咕讲工厂的情况。有一天她们好像想起了什么忽然问我们:“你们听得懂广东话吗?”我们忙说:“听不懂。”(我妈是广东人,能不懂吗?)她们用广东话说:“这三个人长得好像呀,像姐妹一样。”我们听了偷笑。

我们三姐妹组织了一个战斗队,取名叫“肯登攀”,来自毛泽东的诗词中“世上无难事,只要肯登攀”。和当时那些叫“九天揽月”、“追穷寇”之类的战斗队比起来,我们的名字不仅不张狂,简直不提气。我觉得既然是来向工人学习,当然要谦虚,

贵阳的造反派和各地造反派一样,已经实现横向联合,叫“红卫军”。据北京三司驻贵阳联络站的学生介绍,贵阳“红卫军”是夺权的主力军。我就鹦鹉学舌地在工厂贴出一份大字报支持红卫军,其实反红卫军的那派工人对我们也很好,很信任我们。大字报贴出以后,我觉得特别对不起那些工人,简直不好意思见到他们。更糟的是大字报刚贴出去,就有消息从中央文革传来,说该组织是反革命集团,这一下我的脑子更混乱。

矿山厂领导干部集体表态后,我又贴出大字报,说走资派集体亮相是一个大阴谋。“怀疑一切,打倒一切”是文革造反的指导思想,已经植入我脑子,觉得凡领导就要打倒。本来原厂领导对我们几个小女子一直恭恭敬敬。我心里觉得那些“走资派” 很可怜。

我没有自己的观点,听谁说都觉得有理,对谁都同情。我的分析能力已经被一天一变的政策搅成一锅糊涂浆子,而我看不到大环境,反而时时刻刻都被自责所折磨。现在想起来,那么混乱的一个时代,有多少人看清了形势呢,其实本来就是一个“天下本无事”的局面,凭白生出许多事来,而“革命”最欢的人不是最不识时务者,就是最大的混乱的制造者。

可笑的是,我们被安排在行政科,也可能是掌权者怕我们干扰他们的斗争大方向,搅乱工厂的局面,也可能根本没瞧上我们这几个黄毛丫头。我心里也很自卑,我只想向工人阶级学习,在工人面前我没有资格指手划脚。

我们的工作就是在行政科点粮票,在饭票上盖章,或者下厨房帮厨。行政科的科员们什么事也不干,整天围着火炉聊天,这样的工作让我们啼笑皆非。

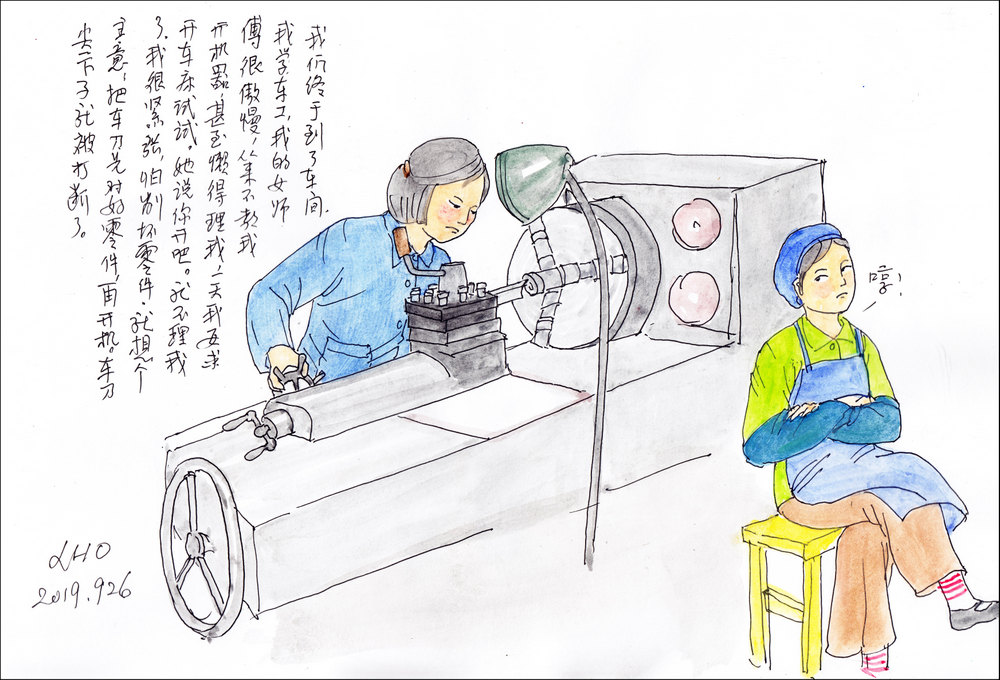

在我的坚持下,我们终于下了车间,我做车工,带我的那个女师傅年轻漂亮又很傲气,她几乎不跟我说话,我只好站在她身边看她工作。看了几天觉得十分无聊,就开始在车间里走动。一个青年男师傅比较随意,自来熟,看我没事干,就让我开他的车床。车零件是个高技术的活,我削了几个零件,都不合格。

我的师傅看见我在别的床子上车零件,非常生气。第二天上班,她说,你不是会车了吗,你来车吧。我推辞不过只好硬着头皮开机。她坐在一旁不再理我。我很紧张,怕出次活,想了一个主意,把车刀先对好零件,再开机器,我不知道这是违反操作规程的,师傅看见了也不说。机器一开,只听“叭”的一声,车刀的尖角就被打掉了。我知道打坏了一个车刀可是闯了大祸,心里怕得不行。女师傅什么也没说,把我推开,换了车刀,自己干起来,再也不理我。她心里一定说,什么都不懂,还想一步登天了?

我的师傅还算是多少干点活的工人,绝大多数工人都不干活,整天围着火炉聊天。干活的人也吊儿郎当,克阳的师傅是一个南京青工,技校毕业分到贵阳当工人,整天愁眉苦脸,几乎什么活也不干,像怨妇一样抱怨贵阳、工厂、生活……对一切都不满。一天他开一个立式大车床,心不在焉,没把大铁块固定好就开了机器,铁块飞出老远,把在场的人都吓呆了,师傅吓得脸色惨白。幸亏车间里工人不多,没有伤着人。

真不知该怎么向工人阶级学习。

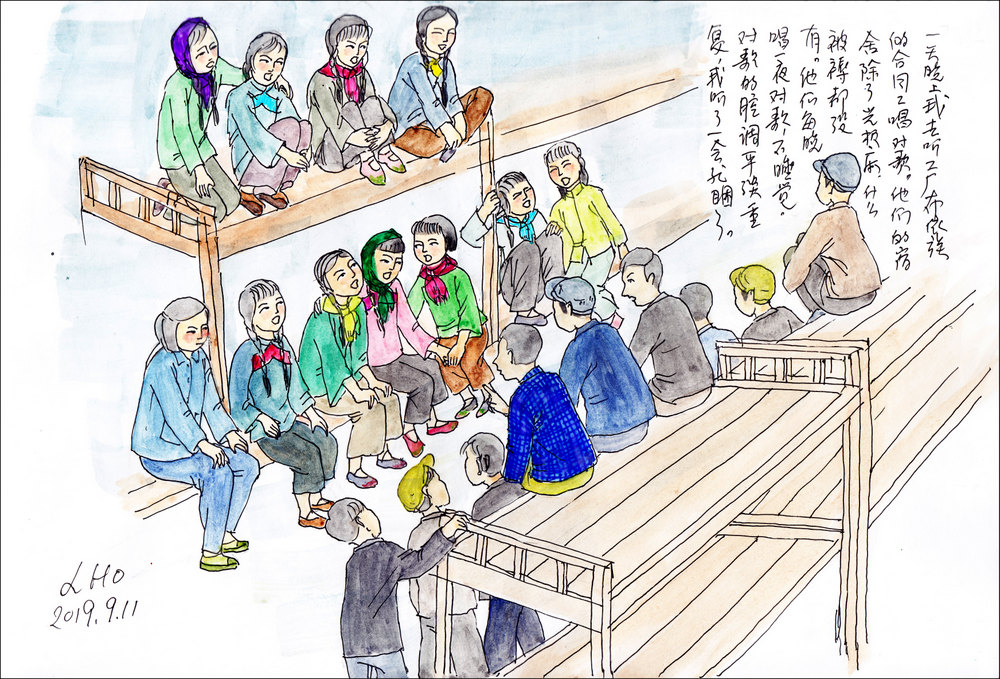

厂里有一些合同工,绝大多数是布依族。一个合同工说他们晚上从来不睡觉,唱一宿对歌。我十分好奇,和他约了去听歌。晚上我到了他的宿舍,里面有十几张上下床,床上什么铺盖都没有。屋子里男青年坐一边,女青年坐一边,推托了一下就开始唱起来。一点也听不懂他们唱的是什么,有人给我解释都是些阿哥阿妹的情歌,可是听上去很让我失望,曲调根本不像电影里那么优美,没腔没调如念经一般。我知道艺术是从生活中提炼出来的,但是艺术和现实有那么大的差距吗?我听了一会就走了,那些年轻人还要唱整整一晚上。他们白天还有精力干活吗?

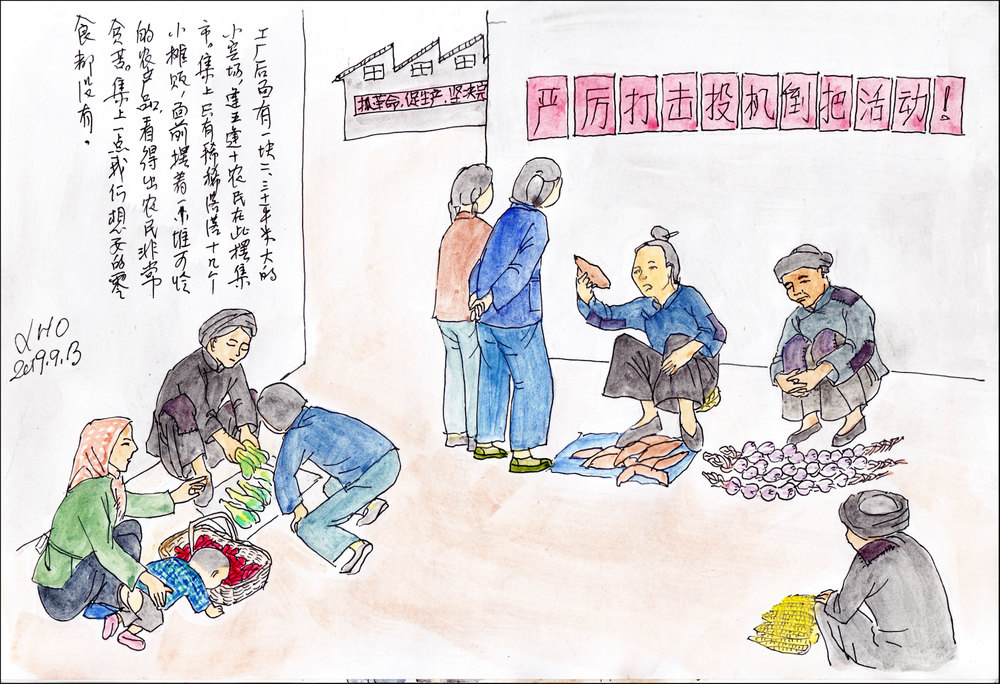

矿山厂地处农村,每逢五逢十便有集市。在工厂后面走一段泥泞的道路,有一块篮球场大小的地方就是集市了。那个年代物资乏匮不说,卖自产的东西还要扣上走资本主义道路的帽子。集上也就十来个摊,都是身穿黑衣头裹黑布的少数民族老乡,蹲在自己一小堆货物跟前,品种也很少,无非是些青菜辣椒玉米鸡蛋等最基本的食品,一点儿我们想吃的东西,比如花生瓜子啦,都没有。

工厂食堂的菜很难吃,贵的菜我们也不敢买,生活费有限,但食堂有一种东西最好吃,——千层大花卷,暄暄腾腾,二两一个,竟有手掌那么大。层如纸薄,层与层之间被大油浸透,甜的,上面还点缀了红的绿的东西。捧在手上颤颤巍巍的,其形状和感觉都如脑髓,所以贵州人叫它“脑髓卷”。我们爱吃得不得了,有时吃完一个不够过瘾,趁食堂没关门又跑回去再买一个。

在工厂呆得无聊,我就进城到省府路的三司联络站,看看文件小报,了解一下北京及全国各地运动进展的情况,或者参加他们的会议,听听他们的战略部署。

离开三司联络站还不想回去,就在街上转。我喜欢在小巷子里头穿行。走着走着,突然间就有一个漂亮的窗帘跳入眼帘,花布的图案是抽象的,以冷色为基调,加以一点暖色的搭配,与火红的年代那么不相协调,让人感到了浮躁中的清流,喧嚣中的沉静,还有一种挑战式的自清自美。

更加动人的是在狭窄的巷子里,经过某个低矮的小屋子,里面传出来小提琴的声音,不知是柴可夫斯基还是拉赫玛尼诺夫,这都不重要,那曲子钻进了听惯铿锵歌曲的耳朵,简直让人晕眩,心醉,它带给我一种温暖,一种哀伤的感动。我的心灵立时召回了那年久荒疏的记忆,我仿佛又置身于五十年代到六十年代初的充溢着小资产阶级味道的生活环境中。

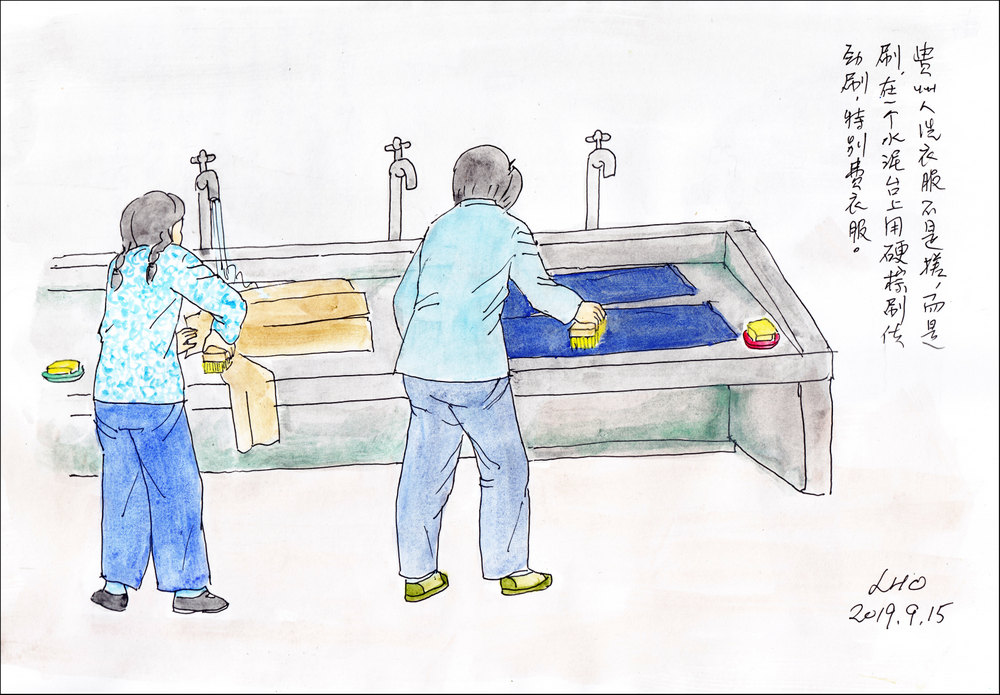

贵阳人洗衣服不用搓板不用盆,把衣服铺在一个平台上用竹刷子刷,我的裤子没刷两次就穿了窟窿。贵阳天天下雨,下得人心烦。天气又湿又冷,洗的衣服一个星期都晾不干,竟生了绿色的霉点。饭菜又辣,克阳总是胃疼。中央号召中小学生回校“复课闹革命”,家中来信催我们回去,妹妹们在贵州也呆烦了,毫不犹豫回了北京,我不想再回师院附中,就独自留下了。

矿山厂我不想再待了,和工人师傅相处自己也没有什么好表现,干脆换个地方重打鼓另开张。我去了贵阳橡胶厂。

在橡胶厂也是无所作为,和一群妇女一起工作,聊天。只有一件事印象深刻,一个家属的小孩子,叫傅小兵,才八九岁,就已是厂里学毛著的标兵。他可以一字不落地背出“老三篇”及小“红宝书”上的任何语录,还到处做好事,讲像大人一样的话,有的时候跑到我在的车间讲一通革命话。他是橡胶厂的一个骄傲,被带到各处开讲用会。我觉得不可思议,这么小的孩子,他的理解力从何而来?而那么大一个厂子,就心甘情愿地被一个小孩子代了表?

在橡胶厂我认识了一个战斗队叫“五湖四海”,成员是广西的学生。他们准备去越南参加“抗美援越”,他们说有很多人已经过去了,留在那里参加了解放军。

去越南打仗正是我一心向往的,我决定和“五湖四海”一同去,但是我担心我是老师身份,边防会让我过去吗?想来想去,决定给毛主席写一封信:“最最敬爱的毛主席,我一千个请求,一万个请求,请批准我暂离教育战线,开赴越南前线!请批准我进入越南与英勇的越南人民战斗在一起,胜利在一起!我们一定让您的思想光辉照亮越南,照亮全世界各个角落。我一定把中国红卫兵的革命造反精神带到越南,带到全世界……”信寄走了。现在再看这封充满文革语言的信(底稿在日记上),全身汗毛都炸了,怎么那么肉麻和愚蠢!

过了没两天,“五湖四海”中几个人打了退堂鼓,不去了。再过几天又有人退出,最后就剩下我和一个铁杆小女孩刘兰芳,可是和这个十四五岁的孩子走一点安全感也没有。我犹豫多天,想来想去,也只好不去了。

再待下去已经没什么意思了,我搞了一张慢车票离开了贵阳。我走的是南线,经广西到湖南再北上,我准备一路访问沿途各大城市了解全国文革状况。

第一站是桂林。天正下雨,我游览了一下七星岩,岩洞里几乎没有人,我草草转了一圈,就算是到过全国闻名的七星岩了。

住在桂林的一个小旅馆,看见一个十七八岁的男孩子搂着一个十五六岁的女孩子走进了旅馆的一个房间。两个人一看就是干部子弟,我看着他们的背影,心里有一股说不出的味道,羡慕?嫉妒?那时的青少年正在青春躁动期,没有学校的管束,又因父母失势而变得颓唐,和异性的随意交往成了他们生活中的最大安慰和乐趣。我虽然不屑,却突然意识到我也是一个青春女孩,文革以来全忘记了,心被一阵孤独感紧紧攫住。

在桂林呆了两三天继续北上,在车站遇到了几个乘火车时认识的四川学生。他们扒车上京告状,扒上哪辆车算哪辆,走到广西,又因为没有车票被赶下了火车。他们身上已经没钱没粮票,两天没吃饭了,我留够了自己回程的饭钱和粮票,把剩下的都给了他们。

从衡阳转车到达长沙是中午时间,鞋底已经穿了孔,先买了一双新解放鞋。上街转转。发现全城都被反对“三司驻长沙联络站”的大字报盖满,原因是三司支持 “湘江风雷”,充当他们的“狗头军师”,制造了一系列冲击军区的流血事件。

晚上就在长沙汽车站候车室里的长凳子上睡觉,打算第二天一早坐长途车去韶山朝拜。一觉醒来,放在地上的刚买的鞋不见了,幸亏旧的鞋子还没扔掉。

在湘潭韶山冲的毛泽东故居,一队队来自全国各地的红卫兵在毛家大院前庄严宣誓忠于伟大的毛主席,在毛泽东纪念馆中诚惶诚恐地抄录毛泽东的书信手迹。我也挤在人群中抄录了几千字毛主席在不同时期写的读书笔记、信件广告、题词、社论等。可是我的感受没有我觉得应该感受的那么强烈,比如应该“心潮澎湃,激动无比”,应该“浮想联翩,奋发昂扬”等等。没有。我反省自己对毛主席的感情还不像工人贫下中农那么深厚,应该在今后的日子里继续改造资产阶级思想。

文化革命的实践和各地的见闻已经把我在运动初期对毛主席的感情化解了许多,我想,我应该像保护革命火种一样保护这种感情。

到了武汉看大字报。全城正在批判《二八声明》,即被“造反派”接管了的《长江日报》在二月八日发表的声明,提出“全武汉、全湖北要大乱、特乱、乱深、乱透……”此声明遭到占大多数的“保皇派”群众的谴责,两派的对立各自在军队的支持下一触即发。

在郑州,也是同样的问题,军队介入,群众冲击军区。

我的心里十分不安。为什么全国都出现大分裂的局面,连军队都乱了套?究竟谁是对的?还要怎么发展?

在石家庄下车,已经夜里十二点。坐车多日,不是在火车上睡,就是在火车站睡,脏得不行了。车站的路边有卖洗脸水的,摆着一两个洗脸盆,一桶凉水,一两暖瓶热水,还有刷牙缸牙刷。五分钱洗一次。我在油腻腻的脸盆里洗了脸,当然不敢用他们的东西刷牙。

趁中间换车的一个多小时,我去谒拜白求恩墓,一路披星戴月大步飞奔而去,陵园夜间闭门,心中惋惜。

本来还要在保定下车看一看,但因是夜间过保定,就算了。

路上走了整整十天,终于回到了北京。

九岁时也是“文革”毛泽东思想宣传队一员,老师要我一个人在台上表演刘少奇作小丑的样子,台词动作都准备好了,那天临上台前我跑了,人虽然小但总觉得这样在台上怪怪的,此后就离开了宣传队。和小伙伴们去湘江河游泳,拿弹弓打麻雀,心里那个快活呵。

这一集我又发现两张顺边脚(都是左,或都是右),先自罚三杯。