大海的水鸟

就是想飞。六、我们的生活像盛开的花朵(1955-1957)

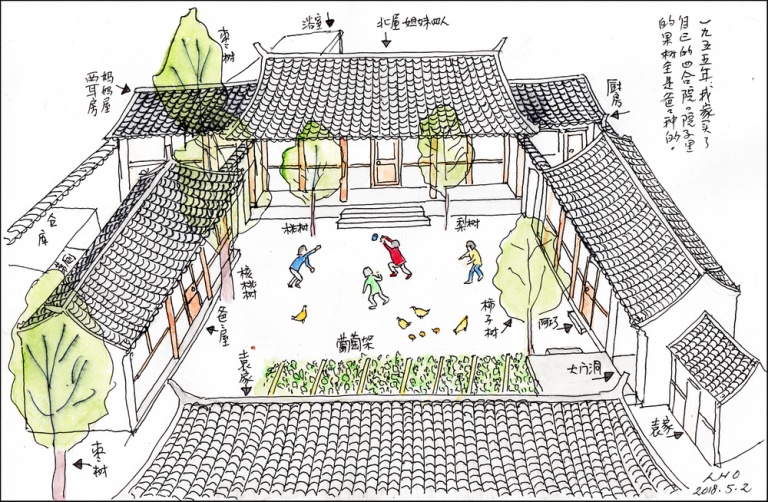

1955年爸爸买了一个四合院,我们终于有了自己的家。五十年代中期的“四合院时代”是我们一生最幸福的时期,我们四个孩子的生活像盛开的花朵,一朵比一朵鲜艳,而家园就是滋润我们的沃土。

三间正北房是客厅、孩子的书房和卧室;东跨院是厨房。西跨院有两小间偏房,妈妈住;西屋三间,爸爸住;东屋两间保姆住。妈妈住北偏房。

刚开始我们并不喜欢新家,因为胡同里的孩子们很欺生,只要我们在胡同里一露面,孩子们就成群结伙地叫骂“阔家主”、“臭小姐”、“荷兰猪”,往我们身上吐唾沫,粗暴地推搡,有时甚至搬出大门杠来拦路挑衅。

一二十年后,那些曾经打骂我们的孩子已经长大成人,突然发现不知从哪天起,见了面,他们非常有礼貌地和我们打招呼,称“姐”称“您”,真是让我受宠若惊。

我们只好关在自己的院子里,避免出去。独门独院自有其乐趣,北屋摆了一个大办公桌,玻璃面,前后四角都有抽屉,我们姐妹四人两人占一边,一个人四个抽屉装自己的私有财产。这张桌子承担着我们全部文化生活——做功课,看书,画画,做手工,写日记,听广播……

一进大门洞就是一架葡萄。葡萄串大,色白,粒圆,甜,汁多。家里有一架梯子成了我们摘葡萄用的专用工具,夏天,我们姐妹简直就是在梯子上度过的,上不了梯子的就在地下打转,扬言要撤梯子。整个个暑假四个小猴子似的绕着葡萄架,上上下下,吵吵闹闹地过去了。

吃水果那时是一种奢侈的享受。一个苹果全家人吃,由爸爸按年龄大小分配。

院子里养了十几只活蹦乱跳的小鸡,我们看着它们长大了,生蛋了,趴窝了,小鸡破壳出世了,在我们的生命中,第一次亲眼目睹一个生命的产生,心中有一种深深的感动。

除了一只讨厌的野猫闪电般从房上窜下来拖走了几只可怜的小东西,多数小鸡都长大了。

有几只公鸡长大后把院子看成自己的领地,对我们翻脸不认人,见了小孩子就追,就啄,闹得我们出门时只能飞跑穿过院子,或者撑开一把伞,当作盾牌,后退着走到大门口。

那些年学生很时兴与外国小朋友通信,我有一个法国的笔友,叫亨利·奥登。我给亨利写的信总是密密麻麻的一大篇,讲中国的总路线大跃进人民公社三面红旗,整个一篇政治宣传材料。亨利的信很简单,几个字,说到哪度假去了,想要一些中国邮票等等。他送给我一个洋娃娃,一条白纱小手绢。我送给他一把工艺品小宝剑,还有很多中国邮票。

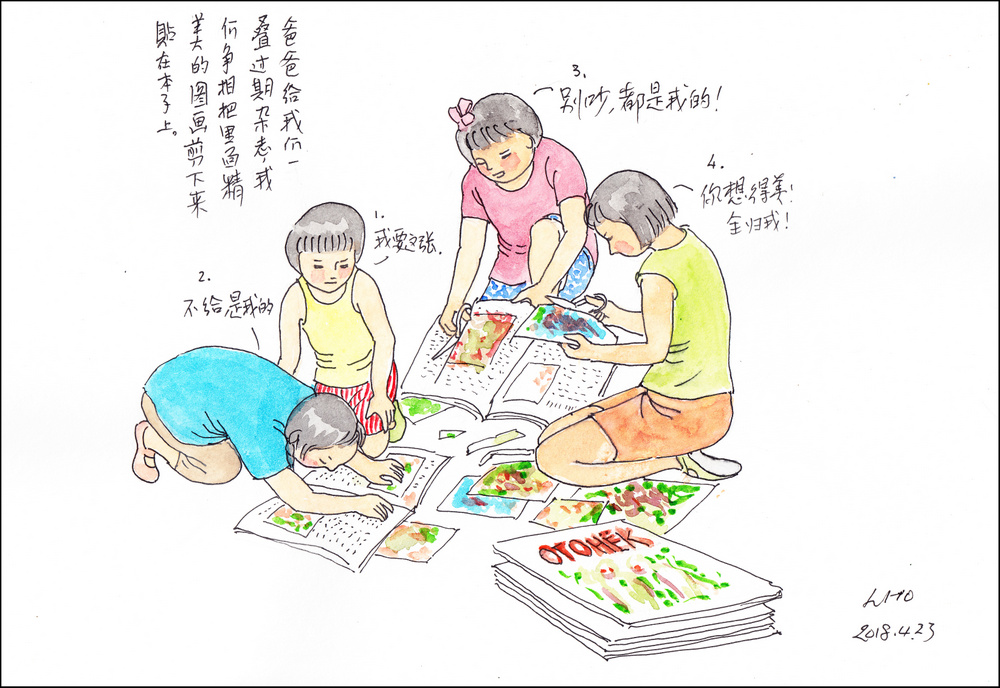

家里有大量的过期杂志画报,暑假里我们把里面的漂亮的插图剪下来,分类贴在大本子上,制成了一本本精美的画册。同学们来我家争相欣赏,其中有一本电影演员的玉照及他们所演的电影最受大家欢迎。爸爸提名《影星荟萃》。几十年后,一个同学从国外回来,还问起这本画册。

每个月妈妈给我们一块钱买书,一个星期天我们喜滋滋地到王府井的儿童书店挑了几本小人书,两本字书。付钱时海燕发现钱不见了,当场大哭。书没买成,海燕一路哭着回家。我觉得很沮丧,但是也觉得海燕这样哭太不好意思了。

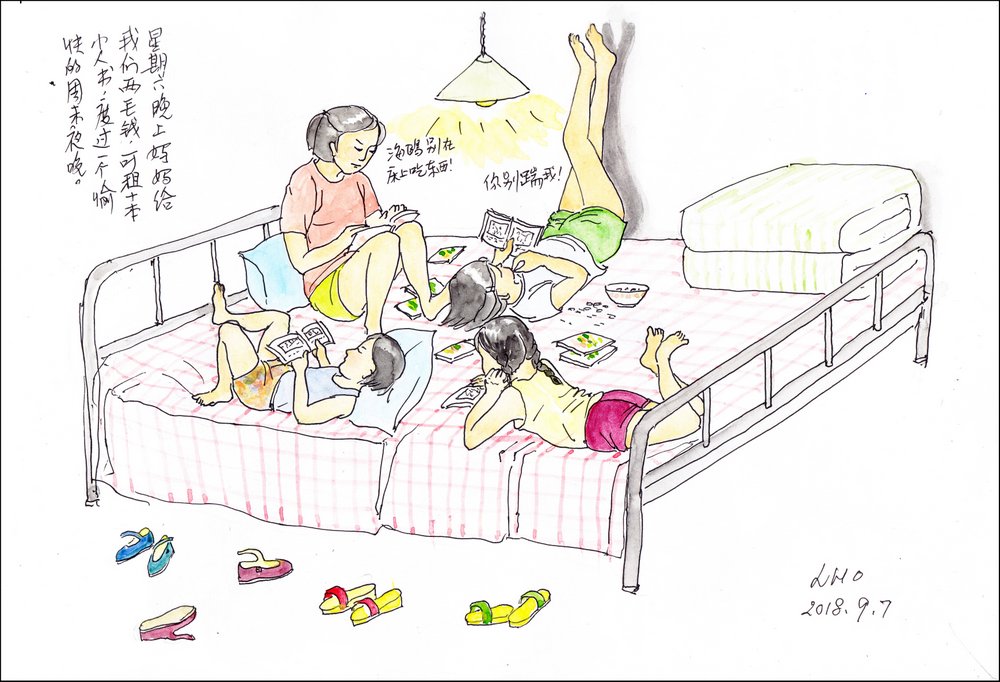

我们最大的财富是小人书,最多时达到一千多本。这么多书还是不够,每个周末晚上我们还要到书铺去租小人书。两毛钱租十本,回到家横七竖八地躺在床上美美地看一晚上。

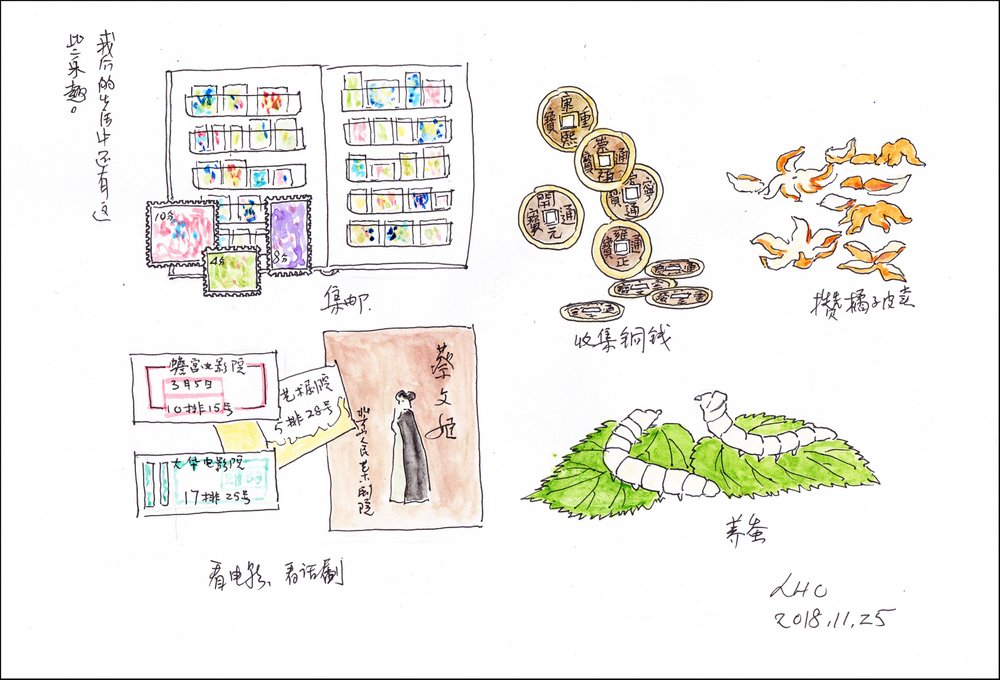

我们生活还有很多内容,我们收集邮票,攒铜钱,养蚕,收集橘皮卖钱。最最主要的部分是看电影、话剧。我家附近有四个电影院,蟾宫、工人俱乐部、东四剧场和明星影院,和人艺话剧院。稍远一点还有还要跑到大华、红星或儿童影院,青艺话剧院,儿艺话剧院。我们几乎每天都要看一场电影或话剧,周末或假期有时一天要看两场。

夏天我们去什刹海游泳。冬天去北海滑冰。我更喜欢滑冰,每个星期六晚上都会约上几个好朋友去北海滑冰,在冰场上肯定还会遇见一些同学。我们互相学习滑花样,一起玩追人,或手拉手一大排拦截别人,不管认识不认识。玩得疯极了。

我们姐妹几个还去学弹钢琴。我从小就喜欢钢琴。可是我的钢琴老师十分傲慢,也没有耐心。我在她身边弹琴,十分紧张,总也弹不好,我渐渐失去了学琴的兴趣。又因大跃进的冲击,我们都停止了学琴,但想有钢琴想学钢琴的愿望,在我心中绞成一块心结。

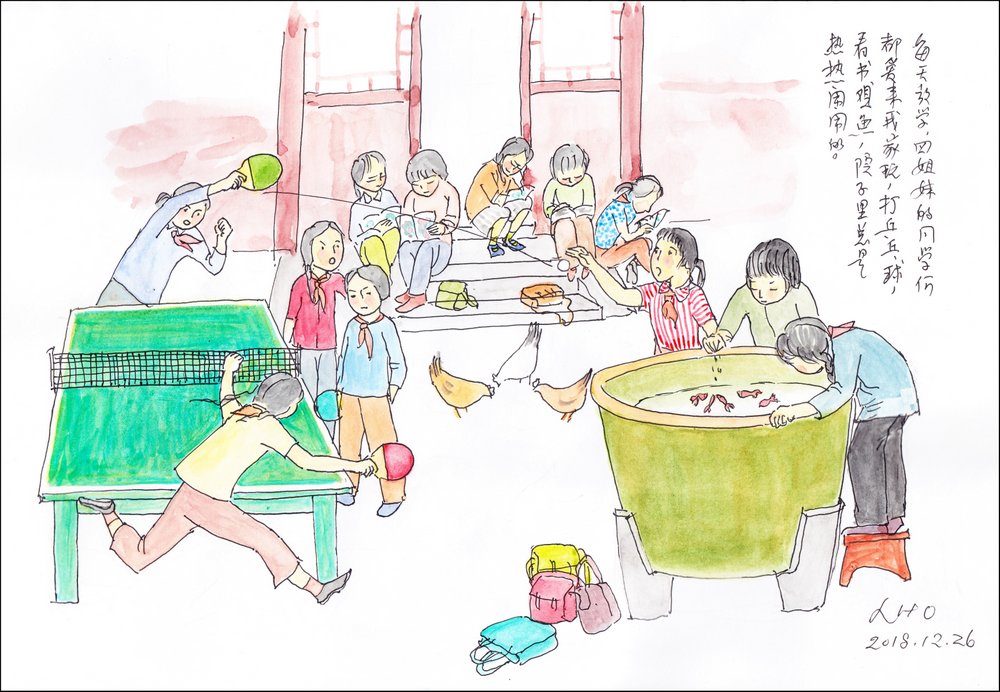

爸爸还给我们做了一个标准的乒乓球台。院子里有一个清代大缸养了一群鱼。每天放学后四姐妹的同学们都爱到我家来,打球,观鱼,看书。我们的院子里总是热热闹闹的。

还有一件有趣的事——拨云母。拨云母是无线电厂外发给街道大妈的活儿,一片云母矿可以拨分成无数片,用来做无线电里的绝缘体。有些家庭生活困难的同学把云母带到学校来拨,同学们看见觉得有趣,一时间拨云母成风,我们四姐妹也拨得上了瘾。妈妈制止我们拨云母,说不仅耽误学习,吸了云母尘灰会得肺矽病。有一次在我们的劝说下妈妈试了一下,立刻就上了瘾。和我们一起抢大妈们的饭碗。

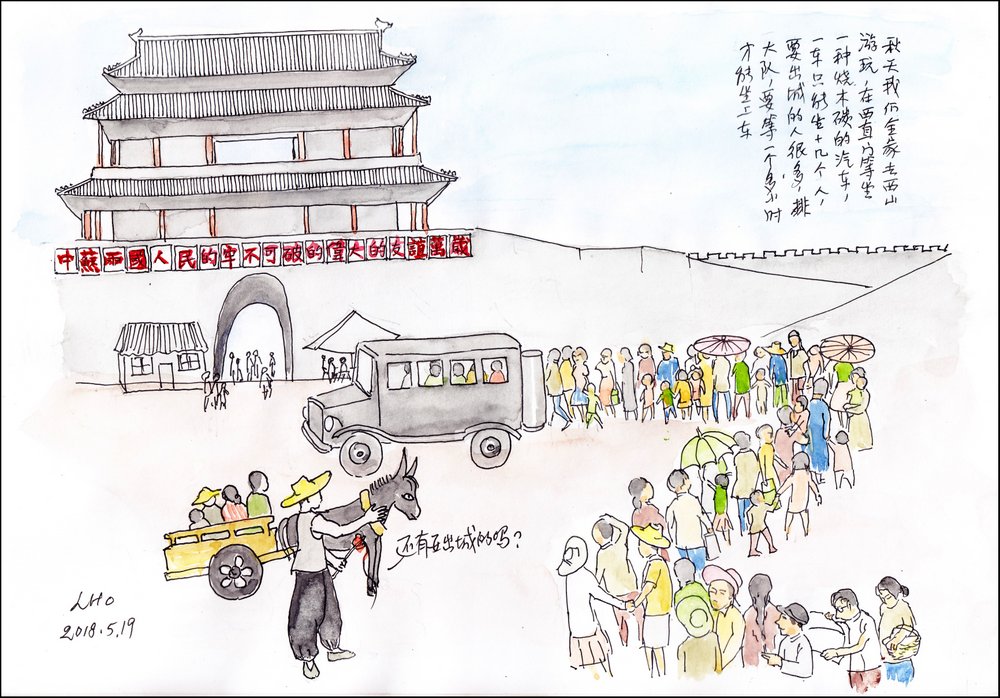

周末父母带我们去逛公园或商场。秋天我们一定去西山(现在叫香山)游玩。那时到城外没有公共汽车,只有一种在西直门发车的柴油车,黑色的,比吉普大一点,开起来哐哐哧哧。两排椅子面对面可以坐十人左右。在西直门要去城外的人排成了大队,往往要等一个小时。

我们先去周家花园(樱桃沟)。那里古树参天,巨石嶙峋,溪水潺潺。我们顺游而上,到溪水尽头,岩壁上有一泉眼,泉水喷薄而出。接几瓶刚刚冒出来的清泉,把带来的水果放在溪水里冰镇,然后妈妈去挖青苔带回去安放在她的假山上。我们在溪水里抓小鱼,用爸爸的大手绢一次就可以兜上来几条。

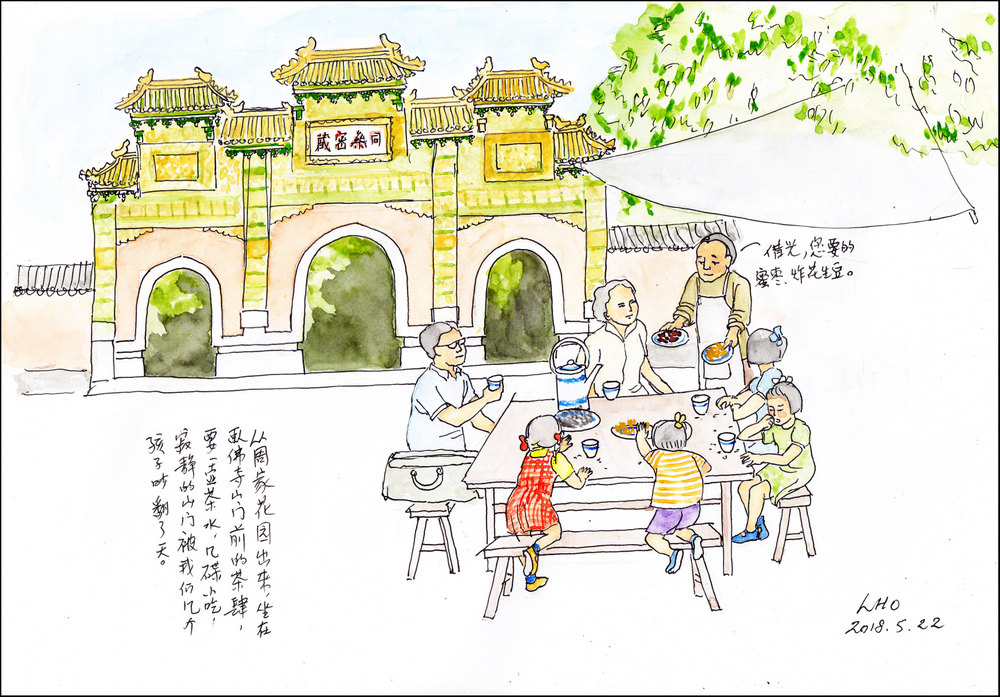

离开周家花园要经过卧佛寺,卧佛寺的山门古旧沧桑,门前有一个茶肆,露天放几张旧裂的木桌,几乎没有人光顾。店小二热心地跑腿,端来一些煮金丝小枣、煮花生豆之类的小吃。

从卧佛寺到碧云寺有一片旷野,有一条汩汩流淌的小溪横穿而过,我们常在水里玩耍。爸爸妈妈在旁边铺开野餐,野餐食物丰盛,有“浦五房”的卤肉、熏鱼,还有“义利”的面包果酱花生酱,肯定还有两暖瓶鸡汤。

最吸引孩子们的是路边农妇们卖的野食——刚下树的核桃,清香无比;早上摘下来的山葡萄有一种极为特别的香味,或者买一把莲蓬,一人举着一支,挖出绿色的莲子,莲子肉鲜甜,清脆;还有老玉米,都是当天掰下来的,比起城市里卖的,其鲜其香不可同日而语。

1956年爸爸妈妈带我和海燕访问齐白石家。白石老人打开锁着的柜子,拿出两块蛋糕招待我和姐姐,蛋糕放的时间久了,硬得像石头一样。我慢慢地用牙齿嗑,终于吃完了。

白石老人给我们作画,我们站在旁边看。他给爸妈画牵牛花,先用墨画了几片叶子,海燕说:“什么乱七八糟的,我也会画。”把爸妈吓坏了,幸亏老人没有理会,也许没听见,也许童言无忌根本不计较。

白石老人又给我们四姐妹一人画了一幅,海燕的是四只小鸡,上面写“他日相呼”,意思是你们现在为一点小事争执,将来长大了会互相帮持的。我的是一对大虾,克阳的是青蛙,元元的是鱼。爸爸妈妈还买了一张他的“鸳鸯戏水图”。

文革中“牵牛花”和我们的四张画卖给了荣宝斋,二十元一平方尺。“鸳鸯戏水”后来也卖掉了。

五十年后又见到它们了!我最近在雅昌艺术网站网上发现了它们,除了“牵牛花”没有找到,其它都在!一看见它们,无数记忆扑面而来,眼泪涌了出来。(这些画的照片来自网络)

一九五七年我们过了一个最快乐的新年,我们选了自己喜欢的花布,每人做了一件新罩衣;每人选了一件玩具做新年礼物。之后迅疾而来的“反右斗争”,大跃进,大饥荒以及无尽无休的运动,我们再也没有过过一个像样的春节。

五十年代有几年真是难得的好日子。再也没回来。