雲外信

性情中人,分享真性情。看似古舊書,說的是千秋話。前记:远去的小南兄(1)—家世

这一段经历中,有小南兄相伴。本想放在后面的附记中,又觉得小南兄是一个值得介绍的人物,就放在前面,分三次简单介绍。

小南是我的云南农场“插友”。最后一次见他,是2019年回北京,在饭局上他说自己查出了癌症。我们当场和他一起祷告,他内心已经接受耶稣基督。后来听说他病重、逝世的消息。我们可惜没有机会到医院告别。

小南姓牟(mou),但是我们当时都念做“木Mu”。他祖籍山东,在北京长大。

小南的父母都出身名门,祖上是山东豪门望族(见后面李锐文字链接)。从孙中山国民革命到共产革命,他的族人都积极投入且有贡献。

按中国传统,长子身负家族重任,山东孔孟之乡很重传统。不过小南的父亲牟宜之不是长子,就在“新风”影响下,成为“黑马”,一掷千金参加革命。牟家的人都绝顶聪明,却不懂迂回隐忍装糊涂,所以常常口无遮拦,动辄得罪当权者。他们被国、共两党分次杀害、整肃。

小南的舅舅黄万里先生,是著名的水力学家,先是当了右派,二十年后平反,又反对建三峡大坝,最后郁郁而终。

小南的父亲牟宜之,在上世纪二、三十年代,周旋于各党派之间,抗日期间变卖百万家财、买武器支撑共产党武装,自己亦忠勇参战。在父亲教导下,牟家众儿女亦加入革命队伍,小南的大哥是“抗美援朝”的空军飞行员,不幸在朝鲜牺牲。

即便如此一门忠烈,革命成功后,却被“上人”嫌弃,一贬再贬。牟宜之虽然忠心耿直,工作能力超强,却很早被排挤出了北京。他老年时被流放黑龙江,一直到1975年4月下旬去世,都没能得到平反正名。直到文革结束之后,好不容易得以“平反“。在他死后多年,被人赞之为”戴枷负罪的‘古典共产党人’”。子女们为父亲出过一本诗集,文笔古雅而才华横溢。(下期待续)

参考资料:https://www.aisixiang.com/data/63039.html 李锐:关于牟宜之

告别蛮荒(上):有梦出行

年少的时候,被人说“从没离开过家”是一件很丢脸的事。1966年文革,我得以去外地“串联”,1969年“上山下乡”,离家万里去边疆,在国内转战南北十余年;后来到了北美,也是东西南北跑。在所有的迁徙中,从南地泥沼中拔脚,是最重要的一次。

乱象与逃生策

1966年开始的“革命”,打碎了社会秩序,也解构了不少家庭关系,“插友”中,多数家庭都父母子女天各一方。有人全家七口人(父母加五个子女),分别散落在七个地方,弟兄姐妹间不通信(邮票太贵),由母亲统一发布消息。

1972年,我父母接受改造的“五七干校”被撤销。他们回到了北京,尚没有新的工作单位,就先来处理我的困境。那年头革命口号喊得震天响,恶人恶事却层出不穷。云南兵团的乱象和恶名,尤其是女知青备受欺辱、甚至被死亡的状况,已经广为人知。父母不让我单独回兵团,也和其他叔伯商量之后,最后确定让我走“转插队”这条路,脱离苦海。

下到兵团的现役军人,多是因为站错队才被排挤出正规军。到兵团后,他们手中有权、心中仍有气,见不得手下的人爬上高枝,所以想转出几乎不可能。唯一被放行的特例,就是“随父母插队”。因是转去比兵团更差的乡下挣工分,才让他们找到一点优越感和心理平衡。

这个最低的“底线”,成为了知青调离的一个中转站或者“跳板”,只要底层有人脉关系,能开出“转插证明”,就可“以退为进”,之后再进工厂或者上大学。

等父辈把各种手续和关系疏通好了,我逃离边疆已有一年,决定在1973年的初夏时分,回河口办理转调。只是都还担心会被卡住不放。

恰逢“天时地利”

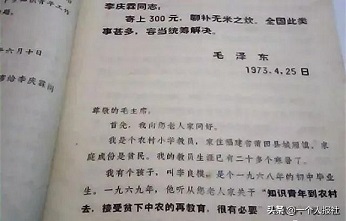

当时发生了李庆霖给毛主席写信的事件。李是毛的远房亲戚,在1972年12月20日,写信控诉自家知青儿女的惨状。

在1973年4月25日,毛下了亲笔批示,还以私人身份给李寄去了300元钱。

参考网址:https://www.yeeyi.com/news/details/598416/

这样中央左右两派也突然在知青政策方面有了共识,上层人士终于发现知识青年在农村的境况如此不堪甚至超过“国民党时期”。而周总理、叶帅等人,在汇报中听到女知青被侮辱的状况,都气得拍了桌子,中央成立了小组,准备派人到各边疆知青点调查。

知青政策的转变在北京已经启动,却不知何时能到天高皇帝远的边地。我却不能错过这个“天时”,决定要回兵团试试运气。我父母仍然担忧,如果中央政策不能到位,我被扣押下来,又怎么办呢?

当时北新桥有个火车票代售处,我就自己做主,买了北京到河口的联票,这种票在规定时间之内(好像是三个月),可以无限次的上下车和转车。

走的那天是在北京站的楼上检票进站,旅客大排长龙,在候机大厅盘旋好几圈,才最后到了进站口。我刚一亮出车票,就被检票员抢走车票,将我拉出大队,说:“可找到妳了”。我以为他们在抓什么坏人,就说:“妳找错人了吧?”她仔细看了车票,说:“没错,就是妳!”我心想,是不是自己说“反动话”被人举报了。

走的那天是在北京站的楼上检票进站,旅客大排长龙,在候机大厅盘旋好几圈,才最后到了进站口。我刚一亮出车票,就被检票员抢走车票,将我拉出大队,说:“可找到妳了”。我以为他们在抓什么坏人,就说:“妳找错人了吧?”她仔细看了车票,说:“没错,就是妳!”我心想,是不是自己说“反动话”被人举报了。

检票员接着说:“妳的这个票价不对”,我说“在北新桥你们的代售点买的,怎么会不对?”她说:“他们按南线给妳算的票价,多收了妳十几块钱”。然后就把钱退给我,让我检票进站。这真是“意外收获”,我赶紧忙不迭的道谢。

这事令人难以置信,在检票口的车站员工,竟然不厌其烦地查对尽千张车票,直到发现了被多收钱的旅客。这可能算不上“地利”,但也像个好“兆头”。

小南来西安:人和

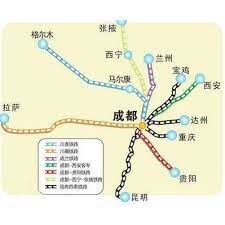

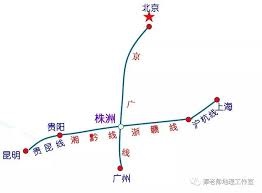

从北京到昆明大约有三千多公里,当时有两条主要铁路干线:从北线走西安、成都到昆明;从北线走郑州、湖南、贵州到昆明。大部分人都选择走郑州、湖南线,虽然路途更远,票价高些,但却是老铁路,安全系数高;宝成铁路、成昆铁路全程短些,却要穿越崇山峻岭,夏天常发生塌方,安全系数比较低。

我选择走北线,是因我大伯家在西安,他是第二军医大学(上海迁到西安)的脑外科主治医生。我打算先去西安看望大伯大妈,再去云南。

没想到,刚一到西安,就被大伯拦住。他的战友、同事的有些孩子,也是从上海去云南边疆的,有人得重病怪病、有人疯掉、还有一位老医生刚刚听说女儿意外死亡,却不知道死亡原因。我反复说,不会遇到意外的,他们绝不相信。

这时候收到了北京父母的一封信,本来父母也很担心我。偏巧有一位其他营的同学小南,也在这几天要回云南,只不过他是要走铁路南线去昆明。后来小南告诉我,我母亲一见到他,不容他分辨解释,立刻就让他来西安找我,护着我回去,有危险时就在他们那边避险(他们离河口近,而且男生多,势力大)。

小南说他买的是南线车票,不可能到西安。我母亲立刻告诉他,签票很容易,而且当场“押着他”去了北新桥车站,改成走北线的票。然后就写信到西安,让我务必等小南到西安之后,再一起回去。能有个男生一路随行,也算“人和”吧!

异梦与再出发

几乎在收到信的同时,我做了一个十分奇怪的梦:

我在大伯住房的转角处,突然看见当时的最高领袖和夫人向我招手,我看不清他们的脸,但我知道他们是能够主宰我命运的。他们很和蔼地招呼我,还对我说“去吧,孩子,祝你成功”。很多年之后,我才意识到:这是神听我祖母每天的祷告,就借着一个异梦让我安心。我当时还不认识神和耶稣基督,以为最高的统帅必然是毛主席。

我在大伯住房的转角处,突然看见当时的最高领袖和夫人向我招手,我看不清他们的脸,但我知道他们是能够主宰我命运的。他们很和蔼地招呼我,还对我说“去吧,孩子,祝你成功”。很多年之后,我才意识到:这是神听我祖母每天的祷告,就借着一个异梦让我安心。我当时还不认识神和耶稣基督,以为最高的统帅必然是毛主席。

第二天,我告诉大伯我的梦,说我有信心办成调动(大伯年轻时也在基督教环境下长大,应该知道我不是信口胡说)。正好小南此刻也到了西安。我的小三弟弟(大伯家的第三个儿子)和小南特别有缘分,立刻与小南称兄道弟,打得火热。小三当时在附近一所很大的三线工厂给厂长开车,可以常常买到紧俏物资。那今天他天天去乡下给我们买鸡蛋。小南大概从来没有这么密集地吃过鸡蛋,胃口特别好。后来小三弟弟都叫苦说“你们的胃口也太好了,周围的鸡蛋都被买光了”。

大伯与小南聊天,觉得他比我大四、五岁,人挺“靠谱”。

小南也拍着胸脯打包票,说只要我有难,他们一定能把我救出去。这样,大伯最后终于同意放行了。这大概也属于“人和”吧!

小南也拍着胸脯打包票,说只要我有难,他们一定能把我救出去。这样,大伯最后终于同意放行了。这大概也属于“人和”吧!

其实“天时地利人和”加上预兆,都是神垂听好婆(祖母)祷告的怜悯恩典。

未完待续