这边风景

本栏将发表一些纪实文章,描写澳洲华裔知名作者、画家、书法家、歌唱家的人生故事以及一些澳洲中国通的故事。记忆难以忘却

张桐

出差在外,与在北京的家里通电话,姐姐告诉我今天她去了人艺的首都剧场,还去了人艺的宿舍史家胡同56号大院,并说有人在人艺的网站上给我留言了。晚上到人艺的网站浏览,没想到真有这样细心的“话剧老观众”,还有那么多的人艺迷。作为曾经的人艺子弟,忙里偷闲,把记忆中有关人艺的人和事写出来吧。

儿时的记忆

因为年龄的关系,我对人艺的记忆是从56号大院开始的。

记得我们家从朝阳门的豆芽菜胡同搬到56号大院时,先是住在大院进门后左手的一排平房中,屋门外是一棵高大的桑葚树,南边就是那个排演厅。我们家搬来后,林连昆叔叔和梁水(梁秉堃)叔叔也先后搬来,与我们成了邻居。那时,我们都管林连昆叫小林叔叔,虽然他人高马大的,但大概是因为年轻吧;梁水叔叔的称呼我们一直延续至今,好像小时候的记忆是难以改变的。我的姥姥和小林叔叔的母亲、梁水叔叔的母亲成为了好朋友,三位老太太年龄差不多,都为人随和,所以相处得特别好,她们常在一起聊天,谁家里做了好吃的经常互相送。在我的记忆中,林奶奶特别会做菜,我记得她煮的挂面汤里放墨鱼蛋,使我们感到既好奇又好吃;而梁奶奶是老北京,她炒了麻豆腐让我们尝,就是从她那里我们家才知道北京的麻豆腐应该怎么做。

后来我们家搬到大院中间,操场北面一幢独立的平房。那幢房子的格局怪怪的,房门朝东,旁边就是蓝荫海叔叔家。从小时候我就知道,蓝叔叔的爱人是电台的播音员,当时就挺有名了。房门的对面住的就是牛星丽和金雅琴一家,在儿时的眼里,牛叔叔长的又高又瘦,金阿姨说话嗓门特别大。

56号大院的院子很大,北边的大门在史家胡同,大门的右手边也是一排平房,前面是一座红砖的四层楼。楼的南面就是我们家后来住的那一幢平房,前面是操场,再往南是几进小院,一直延伸到南面的甘面胡同。大院中住的人家很多,我们这些年龄相近的孩子就有几十个。我还记得那时我最好的玩伴叫辛欣,我们住在豆芽菜胡同时就是门挨门的邻居。他的父亲是搞舞美设计的辛纯伯伯,他有两个妹妹,他们家当时就住在那座红砖楼西面单元一楼的左手北面的第一间。

到了上小学时,我们这些孩子大多数在史家胡同小学就读,记得与我同班或同年级的就有田幸(田冲的儿子)、宋苗(宋垠的儿子)、李燕(赵起扬的女儿)、童小凯(童弟的女儿)、陈小凡(陈宪武的儿子)、丘磊(丘扬的儿子)等。学校就在胡同的西口,从大院走到学校,有十几分钟。

那时,大院的男孩儿多,又正是“七八九狗都嫌”的年龄,在院里时大伙天天一起疯玩。春天,我们爬上墙去“偷”操场西边那个院子里的槐花、榆钱儿,还因此和那个院的男孩子们发生了“战争”,隔着院墙互相扔石头打架,最后把比我们大的“哥哥”们都卷入了进来。夏天的晚上玩捉迷藏,经常是要玩的不知谁的爸爸或妈妈到院子里来喊孩子回家,我们才会一哄而散。下雨了,跑到桑葚树下去捡满地的桑葚;到了秋天,就约好了到前面的几进院子中去摘海棠,经常被“洋剌子”剌伤,又疼又痒。我还记得,排演厅西侧有一棵老核桃树,有一次我们去摘还是青皮的嫩核桃,被看门的老张大爷捉住了,几个人想不承认。他把我们的手抓住,手心朝上,指着满手黄黑色的斑记说这就是证据。然后先是数落我们,后又把我们押到院里的水龙头前去洗手,但怎么洗也会留下痕迹。从此我知道了核桃的青皮是不能玩的。到我有记忆的时候,56号大院里的排演厅已很少排戏了,经常是大门紧锁。偶尔开门,也是往里或往外搬布景之类的东西,我们进去看看,很快就会被轰出来。越是不让进去的地方就越引起我们的好奇,不知是谁发现的排演厅后面有一个窗户可以钻进去,我们就三三两两地约好一起钻进去玩。那时,里面的台上台下堆满了布景,给我留下印象最深刻的就是演《智取威虎山》时的那些大石头。里面是几根木架,外面蒙着布,刷上灰不灰蓝不蓝绿不绿的颜色。也许是应了那句看戏不能进后台的老话,当我再坐在首都剧场里再看话剧的时候,就总觉得台上布景中石头是“假的”,不像。许多年以后,去延庆的松山,当看到山路两边的石头,我才发现记忆中布景的石头竟然与大自然中石头太像了,那种颜色,那种质感,惟妙惟肖,真感叹人艺的美工们在五六十年代就有那样高超的技艺啊。当我从排演厅旁边的高台上摔下去那次以后,在姥姥的管教下,我就再也不敢去排演厅玩了。

在小学中,人艺大院的孩子们普遍学习不错,因为在院里是邻居,在学校是同学,所以就是在课间或放学后也经常在一起玩。我记得那时我们这些男孩儿在同学中个子都比较高,五年级时我和邱磊参加了东城体校的篮球班,放学后经常一起去东长安街体育场或东单广场的篮球场参加训练;而陈小凡的乒乓球打得好,一直代表学校出去参加比赛。女孩子们则多才多艺,像李燕从小就是经常在学校的演出中跳独舞的,许多人都是学校合唱队的骨干。濮存昕比我们低一个年级,我对他的记忆不深,但是在我同班同学的记忆中,他那时就经常在学校的演出中上台朗诵的。

到六年级毕业时,我同年级的田幸、苗苗考上的是那时东城最好的中学男五中;童小凯好像是为了住校上的是海淀的101中学。我因为是姥姥不愿意我上学离家远,才报考的是隔着一条胡同,走个十来分钟就可以到达的内务部街的男二中。搞的班主任董老师一百个不愿意,几次追问我为什么第一志愿不报男五中,说我一定能考上。现在回想起来,我们那时读书真不感到困难,五年级之前因学校教室少,还经常只上半天课。五、六年级时下课后不是上东城体校打篮球,就是参加合唱团唱歌,但我们的学习成绩都很好。我考上二中后,被分到一班,一报到就被班主任指定为数学课代表。到一年后“文革”开始,学生造反砸了年级老师的办公室,才知道我进男二中的那一年,全年级六个班二百五六十人,只有两个是语文、数学双百分的,我就是其中之一。苗苗的经历更有意思,在小学时我们一起打篮球,他到五中后进了校队。“文革”中我们上山下乡都去了内蒙兵团,有一次在包头市的大街上遇到他,互相聊起来,才知道他因为篮球打得好,被抽调到13团的团篮球队,住在包头市里集训,准备参加全兵团的篮球赛。对于当时整天冒着风沙、顶着烈日干农活的知青们来说,这真是十分令人羡慕的好差使了。

到我上小学二年级以后,我们家搬到演乐胡同与焦先生做邻居,我有时在放学后还回到史家胡同56号的大院去玩。那时我还常去看梁奶奶,她特别喜欢和我聊天,给我个小板凳坐着,听她讲院里发生的事情。

到我上了中学,去大院的次数就少了,“文革”开始,接着又是上山下乡,过去的玩伴儿和同学都四分五散了。偶尔路过史家胡同,回大院去转一转,物非人非,少了几分亲近感。一晃多年,就再也没有进去过了。

那时我们年龄相近的孩子们,现在都已是50岁出头了。子承父业有几个比较出名的,像导演夏淳的儿子夏钢,苏民的儿子濮存昕,方琯德的儿子方子哥、女儿方子春,但大多数经历了“文革”,上山下乡,返城后就业、上学,现在从事的工作五花八门。前几年,田幸曾和我在海淀的蓟门里小区做邻居,一次闲聊时他提出要组织大院里的孩子们来次聚会,后来也没有了消息。真不知五六十年代那些大院中的邻居和小学的同学们现在可好?

与焦先生为邻

焦先生至今在我的印象中都是一个不苟言笑的人。

当我们家搬到演乐胡同那个标准的小四合院时,平时就只有焦先生一个人在家,到周末时宏宏和安安才回来。在我的记忆中,焦先生的个子很高,总是一身蓝色的咔叽布中山装,上衣所有的扣子都扣得紧紧的,出门时手里提着一个蓝色的布兜,戴着一副深色框边的眼镜。冬天了,有时穿上一件长的呢大衣。焦先生早上去首都剧场,经常坐一辆三轮车,蹬三轮的师傅就住在我们院子的东边。偶尔会有剧院的小轿车送他回来,那时看到剧院的车,多是苏联的胜利20或华沙之类。有时下学在胡同中遇到焦先生在前面走,他的步子不大,但走得很快,也许是高度近视的关系,他总是低着头。那时,焦先生住在我们四合院的北房,北房有三间正房,两间耳房。正房中外面的两间是他的书房,西面一间有木隔断,是他的卧室。焦先生下班回来就总是在外面的书房中,晚上经常只能看到书桌前的那个灯是亮的。东房有时是请来的保姆住,但电话装在那间屋内,所以那间房门是不锁的。我那时年龄小,如果有电话铃响起,多半是我跑过去接,然后再到北房去请焦先生接电话。

星期天休息,我们几个孩子经常要扫院子,焦先生往往会走出来,站在院子中间和我们聊天,那句“白纸上写黑字,不是闹着玩的”给我留下不可磨灭的记忆。小时候,记住它是出于对这句话的好奇,但后来以至今天我才慢慢理解了它的含义。如果对焦先生五六十年代的处境多一些了解的人,就会知道当时他对我们这些孩子说这句话时的心境和苦衷了。

那时,我的奶妈还一直与我们生活在一起。我的奶妈是江苏高邮人,在史家胡同56号大院居住时就被公认是院内各家阿姨中干活最干净的。她喜欢用搓板洗衣服,在搬到演乐胡同的小院后,西边厕所中有一个大澡盆,她经常弯着腰在那里不停地洗这洗那。一次,她将洗完的被里、床单晾了院里一绳子就去上班了。焦先生从北房中出来,走到绳子边伸头去闻晾在绳上的被单,然后走到南屋门口对我姥姥说:“你们家的阿姨洗衣服真干净,没有肥皂味。”我们后来很长时间说起这件事就要笑,笑他会去用闻的办法来检验衣服是否洗干净了。但当我工作后开始与文学作品打交道了,我才懂得了什么叫“细节”。焦先生对舞台表演艺术的执著和造诣,世人难比,对演员表演的点播让多少人终身受益,而他数十年如一日的勤奋和对生活观察的细致入微不都是他高超艺术境界的来源吗!

做了几年邻居之后,焦先生搬走了。不久,听大人们说,他又结婚了;后来,还听说他老年得子,很是难得。那时我才十来岁,对许多事情是很懵懂的。

1966年“文革”开始,我曾多次到首都剧场后面的排演厅看过那些从高处一直垂挂到地面的大字报,也看到过焦先生在剧场的后院中劳动的身影。在那个斯文扫地的时代,焦先生被揭发的“体无完肤”,从工作上的反动权威、脾气大到私生活中的你来我往,一件件被写到纸上,贴在墙上。那时候,像焦先生这样的名人被送到了风口浪尖上,没有了隐私,没有了脸面,在精神上只能处于任人宰割的被动境地。后来,还不断地听到过传来的这样那样有关焦先生的消息,如他再次离婚了,儿子没有留给他;他一个人被搬到了56号大院北墙根的一间小屋居住……在我们生活的圈子里,他始终是让人们关注的话题。

我最后一次见到焦先生是在“文革”后期了。那时我已去内蒙兵团,一次冬天回京时和妈妈一同到东四去,在十字路口西北面的新华书店门口与他相遇。焦先生仍是一身已经洗得泛白的蓝色咔叽布中山装,上衣的扣子和领钩都扣的紧紧的,手里提的仍是那种蓝色的布兜,还是那样的眼镜,只是眼镜片比以前我记忆中的多了些圈。他很瘦,背已有些佝偻,个子也显得没有过去那样高了,脸色很深。妈妈问起他的身体近况,还聊了一些其他的事情。他看到我,问妈妈这是小四吗,还问我是否在北京工作。他讲到宏宏去外地插队,安安在北京的一个工厂,自己眼睛的视力越来越差……天慢慢黑了,他与我们告别,我把他搀着扶下台阶,送到步行道上。我和妈妈站在那里,久久地看着他的背影。在昏暗的路灯下,他已没有了过去那样的健步如飞,无情的岁月已将他变成了一个步履蹒跚的老人。走在街上的路人,谁会想到他曾经是造就中国话剧舞台艺术几十年辉煌的一代大师呢。

90年代中,《海南日报》曾开辟了一个有关四合院的专栏,那些朋友知道我曾住过北京标准的四合院,就约我写一篇。我在那篇文章中介绍了演乐胡同这个小四合院的布局,还回忆了与焦先生为邻的有关故事。时间长了,也不知这篇发表过的文章放到哪去了。只是清楚地记得,我在那篇短文中提到了话剧界导演的“北焦南黄”(黄佐临)之说,谈到了焦先生给我们讲的那些发生在排戏过程中的故事,还说如果我现在多少懂的看一点话剧,就是受焦先生启蒙的。

两年前,中央电视台“大家”栏目的一位编导,辗转地通过苏民叔叔找到我母亲,说是要采访有关焦先生的事情。他们去我母亲家的时候是周末,我刚好回家。那位编导在采访完我母亲后就又和我聊了起来,我就告诉了他记忆中焦先生在小院中的生活,包括讲“白纸黑字”等事情。在那期节目播出之前,那位编导专门打电话来通知播出时间,并抱歉地表示采访内容在编辑完成后被剪掉了。那期节目我看了,看到了秦瑾阿姨刚好从美国回来接受了采访,她虽然老了但还风姿依存;还看到了许多人艺老演员对焦先生充满敬意的回忆。但我总感到这个片子缺少些什么,显得拍的那样匆忙,就是在现在可以看到的有关图书或文章中,也是同样。

焦先生的一生在中国的话剧舞台上曾经显赫一时,他所导演的《龙须沟》《茶馆》《蔡文姬》等话剧无疑地占据着今人也无可替代的地位,而他有关话剧艺术的理论和导演风格至今影响着北京人艺,成为一种传统熏陶着一批又一批、一代又一代的演员。但是,焦先生的一生是不完美的,他与中国的那一代知识分子一样,虽然他幸运地躲过了1957年的“反右”,但他终究没有逃脱“文革”。在他生前的最后几年,除了病痛和亲情的折磨,最大的痛苦莫过于被隔离于他为之奋斗一生的话剧舞台之外。他的孤独,他的踟躇,他痛苦的内心……被今人所忽略和忘记了,而这些也是造就他特殊的艺术人生中不可缺少的一部分吧。在我难以忘却的记忆中,至今浮现在我脑海里的仍是那个冬天的黄昏,那个佝偻、蹒跚的老人,那个厚厚的镜片之后,诉说两个女儿境况的父亲……

还有一句题外的话,宏宏的先生是我们在“文革”中结识的玩伴儿,停课闹革命时他经常到演乐胡同的小院来玩,那时谁会想到多年后他却成为这个小院曾经的主人的女婿呢?也许,这就是缘分。

与英叔叔的一段忘年交

许多年中,在我的印象里英叔叔(英若诚)就是《茶馆》中的小刘麻子,他那句已成为经典的“好……”,变成了我们日常调侃时的口头禅。

我第一次去英叔叔家就是跟着母亲去参观他们家的取暖炉。当时,他们家住在箭厂胡同路南的一所小院中,倒座的北房,东屋是客厅,那个学习的样板就在东屋之中。未想到,几年之后因为工作的关系,我经常到这里去看他和吴阿姨(吴士良,英若诚的夫人)。

上个世纪80年代初,我曾在北京的一家出版社工作,英叔叔把那时美国驻华大使的夫人包柏漪写的小说《春月》介绍给我们出版,由吴阿姨和他来做翻译。我早从妈妈那里就知道他们俩的英文特别好,更知道英叔叔有着深厚的家学渊源,他们翻译此书确实是最适合的人选。为了联系这部小说的翻译工作,我去他们家里的次数就勤了,英叔叔很健谈,我们聊天的范围也越来越广。例如,英叔叔就和我谈到那时经常在文字中出现的“满清”一词是不对的,带有民族歧视的意味。我感到十分有道理,在我的编辑工作中就开始留意这个词汇,并避免使用。后来,才开始有文件讲到不应在出版物中使用这个词。有一次我去时,英叔叔刚从拍片现场回来,一边洗脸,一边感叹代沟会使人们遗忘往事之快。原来那天他去拍一个片子的一场戏,地点是人民大会堂的东门,他和一些演员扮演成“文革”中的黑帮,一些青年学生扮演“文革”中的红卫兵,批斗他们。当导演让那些“红卫兵”给他们“做飞机”时,这些学生大笑起来,并不停地相互开着玩笑或打闹。不知费了多少胶片,这场戏也未拍成。英叔叔不顾脸上的肥皂沫,仰起脸眯着一只眼睛对站在旁边的吴阿姨和我愤慨着,他担心再过几年,“文革”给全国人民曾经带来的苦难将会在下一代人的心中淡去,这样的遗忘将会造成过去苦难的延续。我站在一边,完全理解英叔叔的愤慨,“文革”的混乱,他和吴阿姨三年牢狱生活的无妄之灾,他怎么能忘记呢?!

有时英叔叔不在,我就和吴阿姨一个人聊天,她给我讲《春月》中的故事,还谈到一些词汇或情节的翻译细节,或者读一段她刚译完的小说。包柏漪的小说是用英文写给外国人看的,在美国曾轰动一时,但翻译成中文时就会有许多细节需要与真实的中国生活对应,如何保持原文的风格又与中国的实际生活贴切,在我的记忆中,这是他们花费精力最多的地方。

这本书的翻译工作延续了较长的时间,英叔叔与我们的业务联系也范围更广了。1984年的年底前后,有一天下午他急着给我打电话,说有重要的事情要面谈,我们约好了晚上在北京饭店的七楼餐厅见面。那天晚上他和吴阿姨一同来的,我们四个人聊了很多,也聊到了很晚,他给我们提出了一项十分重要的建议,避免了工作中的重大失误。

那时,我经常去英叔叔家,有一次遇到了于是之伯伯,他的夫人与我母亲也曾经是同事,而且私交很好。于伯伯先和我闲聊了一会儿,然后就和英叔叔坐在房间东南角的书桌前,两个人为排戏的事情高谈阔论起来。我和吴阿姨坐在房间的另一侧,先是谈书稿翻译的事情,但不一会儿就不约而同地被他们两人的谈话所吸引,静静地看着他们。英叔叔说到高兴时,就站起来模仿什么,手舞足蹈的。我现在已无法回忆起他们所谈的是哪出戏,但对照一下人艺那个时段所演的剧目,应该是《洋麻将》,于伯伯和朱琳阿姨两个人演一台戏,现在是很难再看到这样的“话剧”了。

人艺在80年代之后演出的几个翻译剧目,我的记忆中有好几个是英叔叔翻译的,如《推销员之死》《请君入瓮》《哗变》。我在出版社工作,深知翻译工作的难度,特别是文学作品的语言风格和保留原著的精髓比其他种类的作品更难,好的翻译作品不仅是要求文字通顺,更需要的是“神似”,是一种翻译成中文后的“原汁原味”。看英叔叔翻译后的外国话剧,仍然是一种中国语言的享受,他的翻译是被大家推崇备至的。有一次,社科院的老曹和我谈起英叔叔,他对英叔叔的英文功底赞不绝口,说英叔叔连一些一般字典上没有的俚语、俗语也能了如指掌。是英叔叔翻译的话剧他都要看,而且是在看了英文的剧本后再看话剧,要体会英叔叔是如何将一些有难度、有含义或一语双关的语句翻译成中文的。我对这段话记忆深刻,那是在一天的午饭后,在北京饭店的一楼,我们两人从新楼往旧楼走。因为我知道,讲这个话的人本身就是他们那个所的中英文头一号“笔杆”,他对英叔叔的这番评价,没有恭维或吹捧,而是发自内心的佩服,是文人相重。

《春月》翻译到一半左右的时候,那年夏末秋初我去上海开会,顺便把有关此书的情况和翻译的近况写了一篇文章给《文汇报》。从上海回到北京,一天在演乐胡同的妈妈家吃完晚饭,我拿着刊登这篇文章的《文汇报》去英叔叔家。那天他和吴阿姨都在,他们也是刚吃完饭,我们就在北房中聊天。谈到了书稿翻译的进度,也谈到影响进度的原因是作者包柏漪要听他们念翻译后的书稿,然后还要和他们讨论中文稿的文字,而她因为忙,常常不能及时安排时间见面,译过的稿件往往又要反复修改,他们也都为此事着急。我担心的是这本书的计划出版时间被一再推迟,社里的安排和一些相关工作都要受到影响。但未翻译完全稿,我们都也束手无策。当我要告别时,我犹豫了一下,还是问了英叔叔是否真要调动工作,离开人艺。他先是一愣,马上问我从哪里听到的消息。我看到他那错愕的表情,意识到他对要去的单位并不了解,于是就把我已知道的事情向他讲了,并建议他不要离开人艺。在此之前,我和英叔叔在有些事情上表面讳莫如深,但又都心照不宣,谁也不愿意捅破而已。英叔叔静静地听我讲,一直未说话,还是吴阿姨在一旁偶尔说一两句。当我告别时,他们一齐送我出门,英叔叔走在我的后面,用右手拍了拍我的肩膀。他想说的,我已明白了。

因为那时我已自立门户,搬到了海淀区居住,也因为工作忙和琐碎的事情增多,我有一段时间未到英叔叔家去了。入冬后的一天,突然在我的办公桌上看到一份唁函,打开一看,竟然是吴阿姨的。唁函只是通知吴阿姨走了,丧事从简,是什么病等语焉不详。我感到十分突然,坐在那里久久回不过味来。那个周日的下午,我陪母亲再次去英叔叔家,开门的是他的女儿,说英叔叔已经在办完丧事后出国拍电影去了。我们问到吴阿姨得病的经过,说是误诊,等到去协和医院确诊为直肠癌时已经是晚期,很快就陷入昏迷了。还说到发病是因为感冒,吃了一种中西药混合的胶囊……距我那次晚上来这个小院,我们三个人的长谈,不过是几个月的时间,但已是物是人非,谁会相信啊!我现在已难以再回忆那个冬天下午的情景,只是记得坐在那间熟悉的客厅中感到了在这里从未感到过的凄清和寒冷。

吴阿姨走了,我以为《春月》一书的翻译会被搁置,英叔叔那么忙,不仅是国内、国外的演出,他还到文化部担任了领导工作。在一段时间中我们虽然也有见面,但我不好再催问此稿的翻译情况。又到了冬天,他突然通知我在周末的上午去他那,并告诉了我搬家后的新地址。当我如约来到金台路附近他的新居时,看到他给我拿出的是《春月》小说的全部中文译稿,真一时无言了。我们两人对坐在客厅中,我静静地听他讲对此书出版中文版时的一些建议,讲吴阿姨未翻译部分和他继续翻译的过程……在冬日洒满阳光的客厅中,玻璃上有着一层水气。历尽多年,小说《春月》的中文版终于出版了,但我已经没有了当初对此书的热情,只是在心底保留了一种怀念的感情。现在,在我的书柜中除了凝聚着吴阿姨和英叔叔两人心血的这本中文版的《春月》之外,还有一本台湾版的,书页已经发黄。那是吴阿姨给我的,当时是为了供我参考,未想到现在成为了怀念的一部分。

后来几年,因为工作的变化,我与英叔叔见面的机会越来越稀疏。我听说了他生病住院,也看到过他住院时那瘦消的面容。那天下午我去医院看他,他说要出去走走,后来我们坐在门诊大厅的椅子上聊了许久,他的笑声依旧,但音量已不同以往。

在我的感情上,更希望在记忆中保留的是他那些在舞台上、银幕中和那个小院里的身影——《茶馆》里的小刘麻子,《骆驼祥子》中的刘四爷,《推销员之死》中的威利·罗曼,《白求恩》中的童翻译,《马可·波罗》中的忽必烈……他那谈话时抑扬顿挫和诙谐的语调,沉思时那微微的蹙眉,还有那开心时爽朗的笑声……这一切已成为记忆,但始终令我难以忘却。

2006年十一前后,姐姐从澳洲回京,我们一同到首都剧场看新排演的《哗变》。对我来说,与其说是看戏,不如说是为了再次体味英叔叔的翻译作品。我坐在那熟悉的剧场之中,听着那多年未变的钟声,在灯光淡淡暗去的瞬间,眼前浮动着英叔叔的身影。我在想,他的一生其实并不只是活跃在可以看到的这个舞台上,他的一生比他扮演过的任何一个角色都更精彩,但是又有谁能把一个真实的英若诚告诉给大家呢!

选自《记忆深处的老人艺》一书

照片说明:1,总理在人艺的春节晚会上,与人艺的孩子们在一起,曹禺(后右),夏淳(后左)

2,焦菊隐(左)与人艺的书记赵起扬

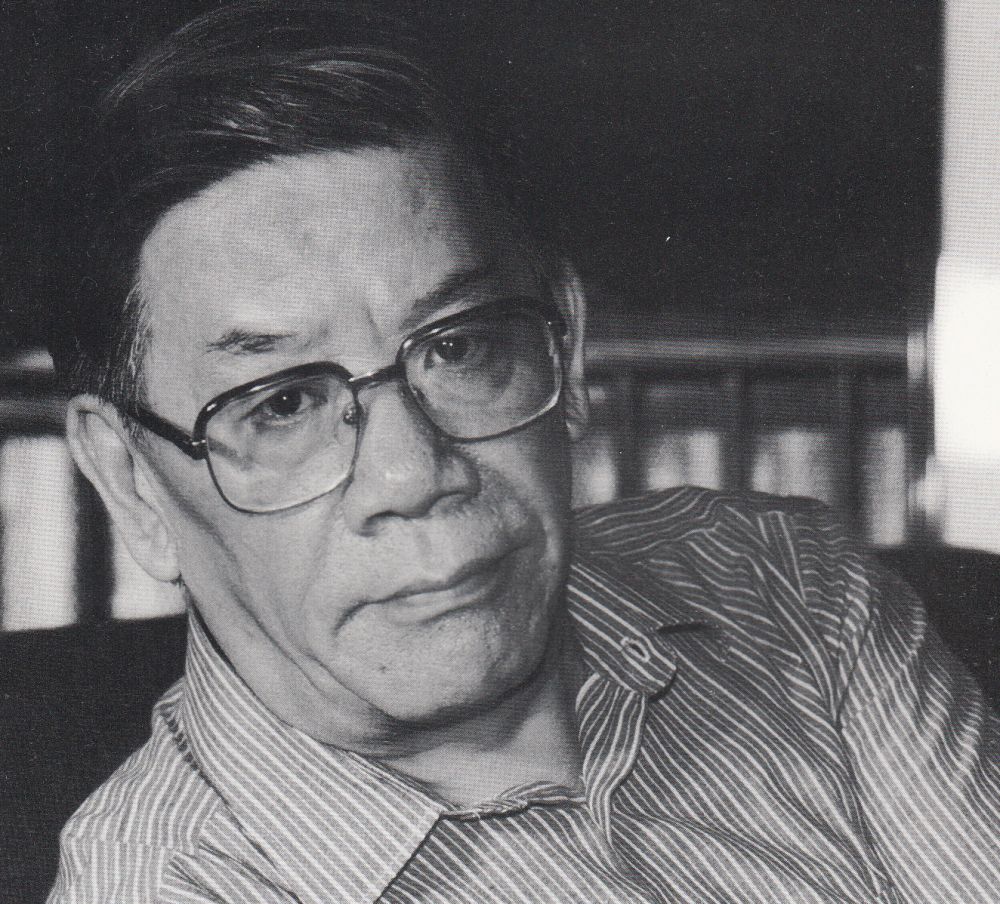

3,英若诚