这边风景

本栏将发表一些纪实文章,描写澳洲华裔知名作者、画家、书法家、歌唱家的人生故事以及一些澳洲中国通的故事。“活繁漪”吕恩

张定华口述 辛夷楣执笔

吕恩在人艺女演员中,也应算在几位老大姐之列。她是国立剧专第四届的学生,比赵韫如低一届。我第一次见到吕恩是1946年在上海。那天,我丈夫的一位老朋友结婚。宾客们坐在一个大长桌子上吃西餐。吕恩、吴祖光夫妇正好坐在我和丈夫对面。那时,吕恩很漂亮。

我跟吕恩熟识起来是50年代中期,她在北京人艺的《雷雨》里演繁漪。我在人艺的总导演办公室当秘书,也管宣传。这个戏很轰动,吕恩演得很好。面向海外的《中国新闻》就约我采访她,写篇稿子。吕恩性格直爽,快人快语。她不但向我详细地讲述了如何塑造繁漪的经过,也讲述了她在香港的生活和投奔光明回归祖国的经过。

采访时,她告诉我,在香港拍电影,导演按整部片子付酬;演员则按月拿薪水。一部戏拍得时间长了,导演的钱反倒没有主要演员多。当时,吴祖光和张骏祥就不如白杨和她有钱。她说:“在香港,我的生活条件很好,楼上楼下电灯电话,共产主义也不过如此吧!”后来编辑说,这句话要修改一下。不过,这句大实话倒是直白地说出了当时中国知识分子不计物质条件一心想往光明的情况。

尽管,繁漪是一个复杂难演的角色,但1948年吕恩在香港演过这个角色,对她来说,本应驾轻就熟的。可是,那时全国解放不久,大家学了一点儿马列主义的皮毛,就想用阶级斗争的学说来分析剧中的人物。繁漪过着不劳而获的剥削生活,还与前妻之子周萍乱伦,还不应该批判吗?然而在曹禺的原著前言中明明写着她是最受同情的。吕恩困惑惶恐,进入不了创作状态。党、政、工、团每天晚上给她开小灶,帮助她。她一遍遍地检讨,仍然进入不了角色。

万般无奈之下,她去找人艺的总导演焦菊隐,哭着要打退堂鼓。焦先生说:你不要去想什么阶级,按剧中作者的指示去行动,去努力,完成角色塑造,不能打退堂鼓。焦先生的一席话,稳住了她的情绪,她决心再做努力。

那时,剧组曾去东四八条朱家大院体验生活。房主朱启钤当过袁世凯时期的国务总理、煤矿董事长。一位比他小几十岁的姨太太还有他的二儿媳,自然还有仆人们陪着老人生活。一个星期日的上午,吕恩一个人去了朱家。

那天,老太爷的女儿女婿从天津来看他,他兴致很高。时近中午,吕恩起身告辞。她还没出二门,姨太太和二少奶追出来,要留她吃午饭。她想,我一个国家干部,岂能在资产阶级家用餐,执意要走。

姨太太和二少奶扯住她的衣服乞求说:“请你给我俩一个面子吧!老太爷说要留您,一定要把您留下来,今天他高兴,否则多少天的日子我们都没有法子过下去。”吕恩心软了。就在她走进上房的那一刹那,《雷雨》中的两句台词飞进了脑子。周萍说:“父亲的话向来就是这样,他说一句就是一句。”繁漪说:“他说一句,我就要听一句,那是违背我的本性的。”一种绝对的家长专制使上房变得阴森窒息。吕恩找到了繁漪在周公馆里生活的感觉。

那位二少奶就是吕恩体验生活的对象。她四十岁上下,风韵犹存。她奉父母之命嫁到朱家,结婚20年,已经和丈夫分居了16年。丈夫另有新欢,在外面有小公馆。她还得在公公面前替丈夫隐瞒。她一个人生活在一排陈设优雅讲究的房子里,尝尽了寂寞空虚。她长叹了一口气,对吕恩说:“谁让我是一个女人,又偏偏过早地出生。”她的哀怨打开了吕恩通向繁漪心灵的窗户。

《雷雨》首场演出结束,人艺艺术处处长凤子到后台来祝贺。她告诉吕恩,邓大姐(邓颖超)来看戏了,要我告诉你,对繁漪要同情!同情!再同情!吕恩很震惊,邓大姐的话反反复复在她耳边回响。

50年代后期,苏联著名作家考涅楚克夫妇来看《雷雨》。看完之后,俩人十分激动。考涅楚克说,这真是一部伟大的作品。他又指着吕恩说,繁漪第四幕的第一次上场,是皇冠上的一颗宝石。这场戏恰恰是总导演焦菊隐到排练场指导排的一段戏,正是吕恩自己找到了繁漪的感觉而进入规定情境的时候。

繁漪在四凤家窗外看到大少爷周萍把四凤抱在怀里。她失魂落魄地冒雨回到家中。她迟钝地用左手把门推开,身体无力地靠在右半边门上,反手机械地把门关上。稍顷,她用右手开灯,身体却一动不动,右手也就停在开关那里。这时观众才看到,她的眼神是散的,一副魂不守舍、迷离恍惚的样子。这时,她又用左手把雨衣的帽子慢慢褪下。她的丈夫周朴园坐在大厅当中,她却一点儿没有发现……这一系列的动作,使观众感受到繁漪的绝望与巨大悲哀。

焦菊隐在一篇文章中曾提出:“语言的动作性和动作的语言性”。吕恩第四幕上场的这一组动作,正是动作语言性的一个最佳范例。考涅楚克真不愧是内行,一下就发现了皇冠上的这颗宝石。吕恩在艺术生涯中,与繁漪相处了二十多年,被观众誉为“活繁漪”。

1959年,人艺决定排演巴西作家的剧本《伊索》。这个戏人物不多,但每一个都有血有肉,而且台词特别深刻,充满了寓言意味。吕恩在剧中扮演女奴梅丽达。开始她放不开,总怕把这个想向上爬的女奴演得太坏了。特别是女主人克利娅弃家出走后,她去引诱男主人格桑那场戏,她更是疑虑重重,不敢把戏演足。

后来经过不断地深入研究剧本,她发现,剧作家在这个本子里不但写了各式各样的奴隶主,也写了各式各样的奴隶,既有不自由毋宁死的伊索,也有甘当奴隶主打手的阿比西尼亚,还有虽然向往幸福,却把希望寄托在高攀主人、改换门庭的梅丽达。在中国的旧社会,她不是也见过丫头扶了正,侧身统治阶级之中吗?

于是,她再演向男主人献媚取宠这场戏时,不是一般地勾引男人,出卖色相,而是把它作为一种追求幸福的扭曲的欲望,准确细腻多层次地来表演,使观众在对她厌恶之余,心中升起一丝怜悯。

剧中有一场戏是,梅丽达向阿比西尼亚倾吐心中的苦闷,是她的重点场。吕恩为这场戏设想了丰富的潜台词,一句话,她做足了功夫想好好地表演一番。可是一排到这里,导演陈顒就嫌她太慢,排了几次,还是达不到导演的速度要求。吕恩反复琢磨导演的要求,后来她终于想通了。这场戏对她这个人物是重点场,对全剧则只是个过场,不能放慢节奏。她又想到,梅丽达是个奴隶,无权支配自己的时间,不知什么人什么事就会打断她的话,所以要连珠炮似地讲,这是客观因素。从人物主观上来说,这是郁积在她心头的话,根本不用想,一遇机会应该是倾囊而出。由于找到了节奏快的依据,后来她演起来很顺畅。

1962年,欧阳山尊与柏森把奥斯特罗夫斯基的名剧《智者千虑必有一失》搬上舞台,请吕恩演巫婆马聂法。她的戏不多,只在寡妇和葛路莫夫家出场两次,骗吃骗喝。吕恩设想她曾是一个风流浪荡的女人,年轻时在伏尔加河上争风吃醋打断了腿,所以一条腿有点瘸。因为曾和神父鬼混过,学了点装神弄鬼的本事,年纪大了就靠这一手来骗点钱财弄点吃喝。在舞台上,她紧紧抓住这个人物的贪婪。当她闭着眼睛念念有词时,主人把钱放在她手心里,她用眼睛去溜,看给了多少,同时嘴角忍不住露出得意的笑容。

为了改变自己的形体,扮演这个长着胡子、说话粗声粗气、步履蹒跚的胖女人,吕恩在化妆上狠狠地下了一番功夫。剧院的同事与戏剧学院的学生们看到她的丑陋形象,不由自主地都想到了斯坦尼斯拉夫斯基的名言:“要爱你心中的艺术,而不是艺术中的自己。”

作为演员,我觉得吕恩很幸运。她在学戏之初,有机会受到名师的指点与关心,后来也一直在名师、名导的指导下;她又幸运地结识了中国演艺圈的许多大演员,与他们同台演戏,屡受熏陶;另外,她与重庆一圈文化人相濡以沫的友谊,对她的艺术对她的人生都有很大影响。

1938年夏季,17岁的吕恩不愿做亡国奴,只身随逃难人流辗转到了陪都重庆,考取了从南京迁渝的国立戏剧专科学校。有一天,吕恩忽然哭着去找教务主任曹禺,说要离开学校。曹禺问她为什么?她说,女舍监不知为什么不喜欢她,老找她麻烦,两人争吵起来,以后日子更不好过,不如离开。曹禺耐心地劝慰她,不要因一点小事意气用事放弃学业,要学会与各式各样的人处好关系。再说,你是一个人逃到重庆来的,在重庆你举目无亲,你离校后到哪里去?在何处安身?吕恩听老师说得有理,留了下来。

直到50多年之后的90年代,年迈的曹禺患病长期住院,吕恩去看他,曹禺还提起这件事,埋怨她:“荒唐!小孩子脾气。你还算好,知道离校前先来告诉万先生(学生们都叫曹禺万先生)一声……要不是我说服了你,把你留下来,现在不知道你在哪里,我们就见不着了。”这是一股多么深厚多么刻骨铭心的师生情谊啊!

1940年春,剧专已经迁到重庆上游的小镇江安。曹禺正在赶写反映抗战的新戏《蜕变》。由曹禺的清华同学、刚从美国留学归来的剧专教师张骏祥导演。曹禺写完一幕,张骏祥就排一幕,准备到重庆公演。演员则从全校师生中挑选。吕恩被选中扮演腐败的伤兵院院长的姨太太——妓女出身、俗不可耐的魏竹枝。

这可让吕恩犯难了,这样的角色怎么演呀?曹禺看出了她的心思,启发她:“俗话说,长在海边,没有吃过鱼也该闻过鱼腥味。你在上海生活过几年,见识总比没有出过川的同学广一些。一个演员要演他熟悉的也应该演他不熟悉的。阮玲玉在《神女》中,赵惠琛在《马路天使》中都演过妓女,她们演得多好,她们都没有亲身经历,这才是创造角色。你演魏竹枝,外形并不重要,主要是把她那股子劲儿演出来,烘托医院的腐败。其实,魏竹枝也是个可怜的小人物。”曹禺的一番点拨使吕恩一下子开了窍。

演出那天晚上,吕恩化好妆,穿上花旗袍、高跟鞋,手拎小皮包,在镜子前一照,俨然一位阔太太,自信心油然而生。在昏暗的灯光下,她看见曹禺正在舞台上各处检查。曹禺看见她,一面仔细打量她的全身,一面帮她拽拽衣袖,又摸摸她头上的花是否插结实了,小声地说:“不用害怕,认真地演,我就站在侧幕旁给你们保驾,忘了词不要紧,我会给你们提词。”在曹禺师和张骏祥导演的点拨鼓励之下,吕恩的第一个角色——魏竹枝,受到了好评。

那时,剧专共读三年,头两年不分科,最后一年分四科:表演、导演、编剧、舞台美术。暑假时,吕恩谈起,她想选编剧。张骏祥问:“为什么不选表演?”吕恩答道:“我是南方人,普通话说不好。”张骏祥严肃地说:“我是你的班主任,我有权建议你选表演课。第一你长得高,在舞台上出形象,能演的戏路子也较宽;第二语言不好可以学,以后多注意北方同学说话,不要老和你的老乡说家乡话,从今后听你说南方话就要罚你;第三你的表演我们清楚,你在《蜕变》中演的魏竹枝是可以的。”张骏祥的话给了吕恩极大的信心。

1940年冬,张骏祥离开江安到重庆,任中央青年剧社社长。1941年8月,重庆正遇到日机七昼夜不停的轰炸。在重庆南岸躲警报的吕恩接到张骏祥的一封信,要她参加中央青年剧社。吕恩当晚动身过江,黎明时分赶到剧社报到。张骏祥一见她就说:“你还来呀!你知道我给你写了多少封信?”吕恩说:“我就收到这一封,当夜立刻就赶过来了。”张骏祥只好说;“那你先住在这儿。演员名单昨天已经公布,你去看外面的布告栏。”张骏祥正准备排演曹禺新写出来的《北京人》,吕恩晚到一天,失之交臂。

不过,1942年夏,复排《北京人》时,吕恩和同学方琯德有机会补进去,方演曾霆,吕恩演他的妻子曾瑞贞。而名演员张瑞芳则演愫方。吕恩很理解曾瑞贞年轻轻就被束缚在没有爱情的婚姻里,是多么痛苦。在排第三幕,当愫芳劝瑞贞不要拿掉孩子并拿出她亲手缝制的小衣服时,吕恩忍不住泣不成声,连台词都说不出来了。张骏祥赶紧过来开导她说:你的情绪是对的。不过,演戏不同于生活,要学会控制情绪,现在还不是高潮,到“天塌了”时,才是高潮。吕恩就学着控制情绪,直到她喊出“天塌了”,才用手捂着脸背过身去痛哭起来。愫芳回头望见文清,呆若木鸡。文清慢慢地进入自己的房间,思懿一阵风地跑上来。瑞贞的哭泣声由大转小……

吕恩的表演充满了真情,感动了观众,也使她有机缘认识了不少文化戏剧界的前辈。有一天,吴祖光对她说,夏衍看了《北京人》问起你,要我带你去见他。夏衍问起她的家世与近况,鼓励她多读书。吴祖光开玩笑地说,夏先生喜欢你,你就当他干女儿吧!

自从这次演《北京人》的瑞贞崭露头角之后,吕恩又先后在名导演洪深、章泯、贺孟斧、应云卫、沈浮、马彦祥等导演的戏中扮演角色,而在张骏祥导的戏中演出最多。

抗战胜利后,吕恩回到上海。1947年春,张骏祥写了一个电影剧本《还乡日记》,讽刺国民党的接收大员到处接收房子、车子、金子、票子、妻子而大打出手。他自任导演,约吕恩参加此片的拍摄。吕恩不知如何是好,她从来没拍过电影。张骏祥鼓励她说:“这部电影除了白杨一个人有拍电影的经验外,其余的都是第一次参加。”电影里主要有两个女角,白杨演从大后方回乡的文工团员,而吕恩则演被人家接收的汉奸老婆。

他们先把戏排了一遍,然后,分镜头开拍。张骏祥喊:“预备!开始!”突然,一块木板在吕恩面前“啪”地一响,把她吓了一跳,顿时说不出话来。张骏祥解释说,这是拍板,是剪接镜头必须的记录。但是,试了几次,浪费了不少胶片,吕恩仍然不能习惯。张骏祥一句都没有骂她,而是与剪接人员商量后对她说:“这样吧,我一喊开始,你就演戏,我喊结束后再打拍板,让你的镜头倒过来接。我和剪接人员他们说好了,他们同意。”就这样,张骏祥把年轻的吕恩引领到银光灯下。

后来,由于上海文艺界不断受到政治迫害,一批文化人转移到了香港。1948年,吴祖光把解放区的中篇小说《脱缰的马》改编成电影剧本《山河泪》,给香港永华电影公司。其中的一个主要角色玉娃请白杨来演。白杨看了剧本,提出要演玉娃的小姑子。玉娃成了空缺,时间紧迫,老板着了急。张骏祥就指着吕恩对老板说:“我推荐一个人,就是她。你们对她不熟悉,她在电影界没有名气。她是话剧演员,在舞台已经有近十年的历史。她是我的学生,我了解她,她可以胜任这个角色,我可以担保。”老板听了张骏祥的话,看了看吕恩,又对张骏祥说:“你是我耶鲁的校友,我相信你。”

第二天,吕恩签了合同,就在张骏祥指导下拍戏。男主角是已经演过《一江春水向东流》的大明星陶金。《山河泪》拍完了,张骏祥又拍摄了《火葬》,主角仍是陶金、白杨和吕恩。她在电影中演一个乡镇上的妓女黑翠。两部电影一演,吕恩在香港已小有名气了。当吴祖光把东江游击队的作者黄谷柳的小说《春风秋雨》的第一部改编成电影《虾球传》时,永华电影公司的老板亲自来找吕恩,请她演片中的“疍家妹”。

在拍《火葬》期间,还有一件事很有趣。那是1948年中秋前后,他们要去北京拍外景,淮海战役已经打响了。吕恩要走的前一天晚上,夏衍来找她,对她说:你在上海住一晚上,替我办四件事。一,先去找于伶,把他约出来,要他转告阳翰笙,赶紧离开上海,到香港来;二,告许陈白尘,要他隐蔽起来,这个你可以去通知;三,叫刘厚生等四人,赶紧到苏北解放区,找某某人联系;四,带一封信给王苹,这封信是已经到了解放区的宋之的写给妻子王苹的。夏衍又嘱咐她说:“多带些照片,放在箱子里,送给海关人员。不要让海关的人查行李。宁愿多给些小费。”一个多月后,吕恩回到香港,夏衍拍拍她说:“吕恩,干得不错!”吕恩问:“干爸,奇怪,你怎么要我干?怎么不要白杨干,她比我细心。”夏衍说:“你糊涂胆大。”

40年代末,在香港时,吕恩与吴祖光决定友好分手。50年代初,她在北京与胡蝶的堂弟胡业祥结婚。剧院的同事都管胡业祥叫小胡。抗战开始,小胡离开孤岛上海去重庆上大学。战事紧张,他决定投笔从戎,报考空军,被录取为飞行员,在安康、老河口一带对敌作战。抗战结束,他不愿同室操戈,离开了国民党的军队。新中国成立,他先参加空军,后来又在航校当教员。

小胡是我的孩子们的崇拜对象。每日早晚,他常常穿着白色的体操服,在史家胡同人艺宿舍大院里练哑铃、练拿大顶。他的身材匀称动作漂亮。我的孩子们就老远地看,一边看一边悄悄地赞不绝口。他们明白,开着飞机在天上与日本人拼命可不是好玩的。

吕恩在文化大革命中被整得不轻。1970年,她生了红斑狼疮。熟人们都替她担心,这个病很不好治。还是她在重庆的一位老观众介绍了一位中医,后来竟治好了,真是万幸。“文革”之后,我去看吴祖光写的话剧《闯江湖》,碰见吕恩。90年代,她曾到演乐胡同我们住的地方看过我们,我们还在凤子家里相聚过。后来,她的丈夫小胡患癌症去世。吕恩离休后,勤于笔耕,身体精神都很好。特别不容易的是,她学会了打字,文章越写越多越写越好,最近还结集出了一本书《回首我的艺术人生》。

选自《记忆深处的老人艺》一书

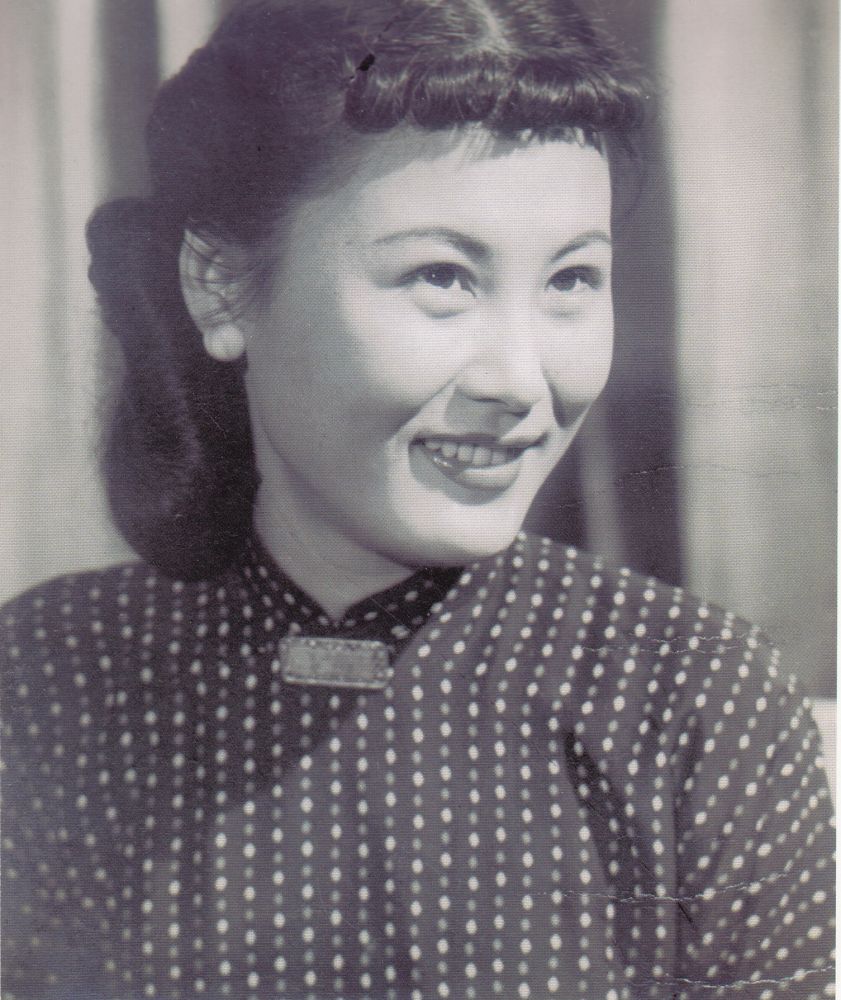

照片说明,1,1948年,吕恩摄于香港

2,1947年初夏,吕恩(右一)在澳门与黄苗子(左一)、郁风(左二)、张大千合影

3,《雷雨》剧照,吕恩饰繁漪

4,《伊索》剧照,吕恩饰梅丽达(左)

5,秦怡、张瑞芳、吕恩(从左至右)