觉晓

原创作品,请勿转载。生活是可以缓缓的,即便看上去是在浪费时间,我情愿在慢慢里被时光雕刻,而不是急急地消耗生命的元气。

此读书笔记写于2018年3月11日。今日发在博客。我写读书笔记,爱记下读时的思绪。

隔了三年重读笔记,稍作文字修改。记得读过之后,2019年夏,读了《老残游记》。这本《回望》并不比《繁花》逊色,因为胜在材料翔实。有这样的父母,才有金宇澄这支写出《繁花》的妙笔。我每次回去,都会几次经过上海作协的巨鹿路,想到会不会和金宇澄迎面遇上。或者看见那幢洋楼,窗口下有他的办公桌。

~~~

我在2017年鸡年的大年夜拿到金宇澄的《回望》,这和读到他的长篇小说《繁花》是巧合,那是2013年的大年夜,邻居素家的聚餐时,都是我托素的丈夫买的。我们在素家喝二锅头,人丁喧嚣里,我偷偷翻几页,秘密穿越回到上海。抬头,素丈夫是新上海人,有海归户口,我是白先勇小说《台北人》那样的上海人。 二锅头的微微辛辣,刺激。

我读《繁花》印象深并最有感触的是那章“桃花赋在凤箫谁续”,虽然是小说,我直觉里作家是有亲近的原型,故字字玑珠里冒出厚度。果然,《回望》里桃花赋在,凤箫再续。年岁老去,减弱了洋葱剥开的冲辣,它缓缓追溯,直抵亲缘血脉,又回到海上繁花——青春是最美的繁花,金宇澄父母的繁花。金宇澄是职业编辑本色与儿子的致敬糅合在文字里,写给读者,父亲是地下党特工,父亲的那部分用了很多父亲的日记与申述材料,直直白白,不加工,不取巧,但有材料旁证。母亲那部分是口述历史的笔记了,穿插书里泛黄磨损的复印手写纸张,黑白照片。全书所提及人物经历与泛黄的纸张交错,尘封在往事里,抖一抖,满尘埃在太阳光的光束里折射出历史的万花筒一面。

读此书也是我的回望,在多伦多的冬天回望上海。

金宇澄母亲最近的一张家常生活照片仍是黑白,八十九岁的她穿上海老太太惯常的厚绒线衫,开衫平针,半立领,应该是冬天,里面还露出羊毛衫袖口和半高领针织衫领口。这让我想到我的外婆,金的母亲出生在上海南市区,我外婆一辈子中的五分之四在老城厢的南市,冬天在家也是如此的穿着,头发都是梳得齐齐整整。上世纪八九十年代的上海老太太第一要紧的体面是齐整,不求衣着鲜艳,常常是素色,好像外面世界千般光怪陆离,齐整与素气都能压得住。

《回望》脱离了《繁花》很上海的语境,父母人生故事的曲折与磨难,坚贞与刻苦撑得起书的意境。也就是说,我在读《繁花》是可以随便哪一页读起为的是文字里一招一式渐起的气场,读《回望》也是哪一段都能读下去,为的是情节里喜与悲承传自然如轮船停泊在黄浦江边看得见想得到。甚至处处有自我印证,随意想象,偶尔如被动在烟圈里吸进一口,来不及吐出,呛了咳嗽。

金的父亲是浙江黎里人,抗战期间加入共产党地下组织,在一九四二年因东京的左格尔事件被牵涉上海地下党而入狱。左格尔事件是我之前在文学城读到过的。金父在杭州监狱服刑期至一九四四年,期间与友人的书信提及食物为多,如果有一本书关于中国监狱史或中外监狱比较文章提及食物的,可得一手资料。(我脑中想到梁羽生书里提到黄仁宇的《万历十五年》,历史学家写大历史,而寻常的小历史在普通人的书信中。)

伪政府的杭州监狱,犯人吃了四次豆饭是斗争而来,佐餐是盐水老苋菜,规定是每天吃五合米,糙米,后改为五两面粉和两合半糙米,不免被揩油,面粉差不多是麸皮和玉蜀黍粉,上午九时吃麸皮玉蜀黍粉汤,下午二时半左右开饭,没有米粒的烂米浆,每人两小碗,一天两顿。所以,没有外面亲友救济便是饿死一条路,书里有例为证。

书里亦提到祖母在一九六三年于上海去世,也是众所周知营养不良引起的疾病。祖母回忆故土黎里镇,江南水乡,街上的叫花子穿丝绵盖丝绵,不吃死虾死蟹。无独有偶,记得丰子恺在《缘缘堂随笔》提及家乡石门镇,亦有叫花子穿丝绵的。金家的祖宅在黎里,金宇澄写陪父亲回黎里,写出那些散落轶事如江南水网田野阡陌。柳亚子对他父亲说,你我是同辈表亲。黎里柳亚子的故居妥善保存,是与我们课本上背的“雄鸡一唱”有关联吧。

书里讲到八十年代上海同济的教授阮仪三去黎里,那里有明朝的老宅和古桥,却被乡镇官员轰走,后来阮仪三得到规划保护的周庄和平遥却璀璨名扬。可惜了黎里的深宅大院和古桥远远超过周庄,被拆。我在一九九四年春去过黎里和同里,柳亚子“复璧藏身”的墙,感觉有超过半米。故读时,便如又张望了柳氏复璧一番。却又惆怅一番,我也在别处读到过关于阮仪三去山西平遥的文章,一座古城得以保护。

在金父亲因潘汉年案件五十年代被查关押被放后,被调出上海又调回,在建工局技校做语文老师。他的同事里,唯有来往的是刘厚泽,刘鹗的长孙。文革期间一起关牛棚,一起扫地,一起抽八分钱一盒的“劳动牌”香烟,我外公也抽劳动牌,这是我记得外公的很少事之一。刘厚泽是民盟的,他常吃学生剩下的饭菜,1975年,他得急性菌痢专案组不准他去大医院看,拖了再乘公车去,在车站倒下,大约是是徐汇区龙吴路56路车站附近。我记得那个车站,是我很少经过,去不经意记住的一个车站。《老残游记》的孙子难以续写成文革散记了。我滋生出余生也晚的念头,如果早生二十年,随便读一个技校,恰能遇到有真才实学的从牛棚出来的良师。

金父亲提到刘厚泽的朋友是赵景深,借昆曲谱。我读过盛佩玉回忆录里也提到过赵先生,真是又一个读书串门来的人物。金父亲地下党活动有个接头地点是淮海中路地地斯咖啡馆,那一定是DDS咖啡馆,盛佩玉写过与邵洵美一起去,白俄开的。 后来在其他书里每读到一次DDS咖啡馆,我都要向往一番,去那个既是文艺沙龙又是地下党交换情报的咖啡馆端咖啡是何等的惬意。

金父亲曾经在八十年代火车上遇见一道极醒目的斑驳疤痕的老人,是南京大屠杀死人堆里爬出来参加过淞沪会做的蔡廷锴秘书,帮助潘汉年脱险,因“潘汉年案”入狱二十年的顾高地。一九七七年回到上海,妻子女儿儿子早已十年前自杀,他是顾圣婴的父亲。金宇澄在结尾说书里把重点落在1965年之前,父母的十年动乱遭遇不再细展。岂是克制,当是一个职业编辑无法说出的深意了。去年网络里读到一篇关于顾先生晚年的文章,收养了很多猫,房间里有顾圣婴的照片。

金父亲说起黎里一则少年朋友的家事是另一版本的《雷雨》,有人性有反抗有贪婪有计谋有堕落有远走高飞,几页的故事情节之跌宕可拍成一部电视长剧。而金父亲做地下党时倜傥的形象也秒杀很多电视剧里的人物形象。(我很少用网络词汇,但这个“秒杀”逼真了,有形象,更有气质。)

金母亲的家庭更让我惊讶。我去年十二月关闭博客,手痒想写小说,开头是一个少年因“一二八”淞沪抗战搬去阿姨家,住(现在是长阳路)华德路荆州路弄堂(我祖母家的弄堂原型)。写姨夫是宁波人,手艺人首饰匠人,原来在银楼,后自己做,弄堂口开店铺。我写弄堂口另有烟纸店,是我小说里女孩子家开的,后来我想把它变成一个抗日联络站。巧的是金母亲家从南市搬到提篮桥附近的海门路华德路,离我要写的一站路,金母亲提到家里本来要开烟纸店的,是外婆反对。而且我也提到了去下海庙,我当时查了不少下海庙的材料,提到男孩子读书在荆州路上的工部局学校,即市东中学,金母亲的大哥读此校,他们去看的东海电影院也是我小时候去的,当年提篮桥犹太人集聚地。所有细节上的巧合让我惊讶于书存在着一种奇怪的密码。日记本手写了几页,我因偷懒未继续,像失去了组织只剩下几页未被烧毁的名单。

金母亲在“八一三”后搬进租界,读的高中是建承中学,戴介民创办的进步学校,在孤岛期间培养掩护进师生,有不少学生去了根据地,金母亲差点进宪兵队,因而去了根据地。我被“建承中学”的名字噼啪而响,难道只有读这些回忆录才能了解上海的校史吗?我终于查到建承中学原来就是静安区一所中学,后被合并。我想起了我以前去区里开会,有这所中学的辅导员呀。只是它过于普通,我都不去了解它在哪条马路。2002年“建承”消失,变成一所民办中学,我在2004年3月探亲时进去过,虽然不是戴介民办校的原址,新校的校长和几个主要骨干都是我的退休同事。金母亲说戴介民被宪兵队用刑过,没有屈服。最后戴介民去了华师大,文革被斗,去世。

金母亲在中学里排话剧,师生关系密切,语文老师本是进步人士,写老师在大年夜的下午带几个学生去拜访傅雷,进了傅雷家,傅雷脾气大,在楼上骂,不见。看书里前前后后存在暗呼应,顾家与傅家。金宇澄写自家的受难不暄张,埋头耐心,文字极有涵养。苦难是民族的,不是一家独有。

金父亲在五七年大鸣大放时,庆幸意外的手臂骨折躲过一劫。这是母亲的回忆,去的是沪上有名的伤骨科中医石筱山的诊所。我第一次听见石筱山的大名是田家外婆讲的,石家在南京西路旁边的南阳路洋房文革爆发时被抄家,炒出多少金条,藏在床板里。他媳妇给的一张烂皮膏药都管用。金母亲六十年代有一段时间工作在威海卫路上的太阳公寓,读到,我要笑出声。而我出国前住在太阳公寓将近一年,我家三口住二楼和三楼两个房间,田家外婆住三楼,我有空即上去听田家外婆讲故事。威海卫路叫威海路了,我工作的学校民立只有五分钟步行。金母亲读过的初中爱国中学也与我的学校合并又回复原名,到底是蔡元培创办的著名女校,巴金夫人萧珊的母校。金家六十年代后住在长乐路陕西南路,离我学校不算远,我记得书里提到的弄堂口的花店,至今还在。金宇澄出生的妇婴保健院也在长乐路上,我去看过同一办公室生产的同事。一个美国人去年出了一本长乐路的书,长乐路也是我每次回国必须“朝圣”的一条街。

一九五零年,金母亲在外滩总工会上班时,汉口路大壶春的大饼三分一个,油酥饼五分钱一个。一九五三年,请保姆一个月十元,奶妈十二元。一九五五年,总工会机关食堂最贵的菜一角五分,如炒鳝丝红烧肉糖醋鱼,一角的有咸带鱼,素菜基本五分,米饭三分一碗。金母亲一九五六年工资八十三元,加上教书费十元,是全家收入来源,(金父亲被关押)。金母亲得一奖十元,在淮海路妇女用品商店买一件卡其高支棉的藏青色外衣十元。

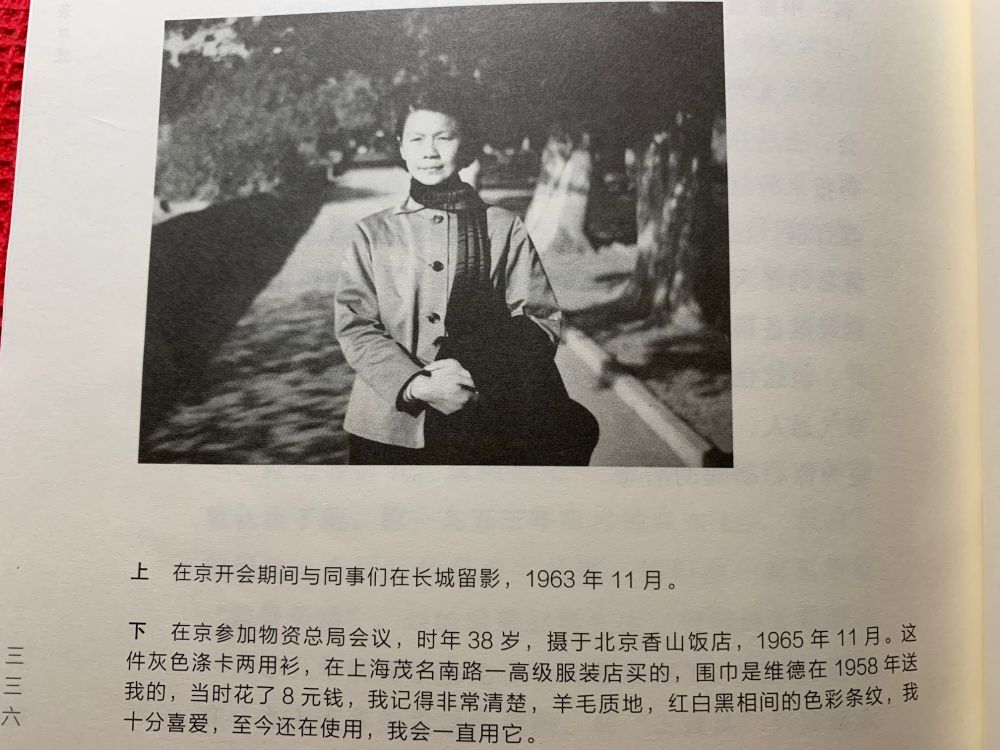

我最喜欢金母亲的一张照片是她一九六五年秋在北京香山饭店开会留影,38岁,短发,眉眼依然清雅,穿灰色涤卡两用衫,简朴大方,戴一条丈夫一九五八年送的红白黑羊毛围巾八元,她说至今还用,会一直用它。

金宇澄在书前页写“献给 冬的孤独,夏的别离”。他们正当青春的照片,满腔的爱国。

又,你提及的地下党领导。在2018年11月,我在上海历史博物馆见到照片,基本是一表人才。

上海地下党的历史很复杂,第一梯队是三刘,刘长胜、刘宁一、刘晓;他们都是江苏省、上海特别市的地下党省市委书记。 第二梯队大概算是:张承宗,张琪、钟民;是工运领导;第三梯队是马纯古,汤桂芬、范小凤、佘敬成等人,大约是区级或千人大厂领导。三刘资格很老,但红区的关系都生疏了,被边缘化了,上海太复杂,有些关系说不清理还乱,而且多有被捕历史。比较吃香的是在红区镀过金的地下党员、后来随部队攻入上海,如钱信忠,左英等等都是。

有一段故事。

大约1972年左右, 我陪家父外出, 在常熟路长乐路那一带, 见一个老头拿着小板凳在一个烟纸店,我们在后面隔得很近, 老人家买了一包一毛三分的勇士牌, 老爸急忙把我一拉, 走到马路对面去了,告诉我“那个是抗战时期重庆民生公司的总工程师或者总轮机长一类的人, 在重庆工业界地位很高”, 与老爸是熟人, 老爸说一看就知道那是这老前辈处境很差, 肯定不想让重庆时代的熟人见到自己抽一毛三分的香烟

另外,金宇澄发型像上海的指挥家陈燮阳。

很多年没有阅读华文新小说了。不是刻意选择。机缘而已。