2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

庄子《逍遥游》所谓“举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮”,独秀当之无愧!

在陈独秀63年的人生旅程中,却有4位女性与他相伴,直至终老。

第一位:明媒正娶的高大众

1896年,17岁的陈独秀考取了秀才。少年高中,前程似锦,不少有头有脸的人家都争着与他家联姻。经母亲与叔父陈昔凡做主,与时任安徽统帅部副将高登科的女儿高大众定了亲。

高大众比陈独秀大3岁,生得眉清目秀,体态端庄,大方开朗,处事得体,不失为将门闺秀。1897年陈独秀赴南京参加乡试落榜,于当年8月回家与高大众拜堂成亲。

门当户对,两人感情倒也正常。10年左右,高大众就生了3男2女。随着时间的推移,子女的增多,家务的沉重,使脾气暴躁、性格倔强的高大众时常 唠叨不休,甚至发火骂人,令陈独秀难以容忍。陈独秀是个个性释放,思想激进,敢于向传统挑战的人,而高大众又没有文化,观念保守,两人没有共同语言,为此 也经常吵吵闹闹。例如陈独秀要剪辫子,她就坚决反对,还骂他是洋鬼子;陈独秀要去日本留学,她不但极力阻拦,还把筹措的留学经费藏起来,使两人感情裂痕日 益加深,不断暴发矛盾冲突。就在高大众怀着第五个孩子时,陈独秀已经移情别恋,夫妻关系名存实亡。自此,高大众便在陈家独守空房,恪守妇道,抚养儿女,孝敬公婆,过着苦行僧的生活。

第二位:鸠占鹊巢的高君曼

高君曼又名高小众,是高大众的亲妹妹。她比姐姐整整小了10岁。高君曼天生丽质,聪慧贤淑,从小受到父母的宠爱,是一位受过高等教育的新型女性。

高君曼在北京师大读书期间,经常读到陈独秀的 文章,她十分崇拜姐夫的才气与胆识,经常在同学面前谈论他并引以自豪。由于陈独秀与高大众不睦,他极少与高家人来往接触,而对于这位才貌双全的姨妹子却刮 目相看。高君曼热爱文学,经常到姐夫家求教,陈独秀则热情辅导。由于过从甚密,加之陈独秀的人格魅力,两人感情日益加深,从亲情演变成了爱情。

1910年,陈独秀居然与高君曼公开同居,继而宣布他们要正式结婚。高大众对自己的丈夫和妹妹的离经叛道行为,既很愤怒,却又束手无策。双方父母也感到有苦难言,无可奈何,大骂逆子叛女玷辱门风。陈独秀一不做,二不休,带着高君曼私奔杭州上海,在那里过着甜甜蜜蜜的同居生活。1916年12月,北京大学校长蔡元培聘请陈独秀担任该校文科学长,高君曼也随之去了北京,大大方方当上了陈教授夫人。

陈独秀与高君曼,从1910年至1925年共同生活了15年。这段时间,也是陈独秀一生中最紧张,最繁忙,建树与贡献最大的时期。他参加辛亥革 命,二次革命,从“五四”运动的指挥者到中国共产党的创始人与领导人。高君曼不仅是他生活中的伴侣,也是他事业上的支持者与助手。她帮助编辑出版《新青 年》杂志,接待联络革命同志,掩护陈独秀的革命活动,营救陈独秀出狱,甚至与他一起被捕坐牢。她与陈独秀患难与共,生死相依,度过了一个又一个难关。

艰苦紧张的生活把高君曼累坏了,身患肺结核也未能得到很好的治疗。但是,自1922年起,两人感情逐渐冷淡,陈独秀对红颜开始慢慢疏离。无奈之下,高君曼于1925年带着一儿一女移居南京。自此一别,他们再也没有见面了。孤苦的高君曼也在重蹈姐姐的境遇。

第三位:年轻貌美的女医生施之英

1925年冬,陈独秀的胃病又发作了,他来到上海一家私立医院诊治,接待他的是一位年轻貌美的女医生。

她叫施之英,上海医科大学毕业的高材生。她不但医术高明,服务态度也很热情,善解人意。她向他解释说,你可能是生活没有规律,饮食调理不好,是消化不良引起的胃病。只要及时治疗,注意休息,不会有大问题。

陈独秀一边听着施之英的嘱托,一边瞩目她那楚楚动人的美丽形象。眼前不禁一亮,此情此景,不正像10年前与高君曼面对面谈诗论文的情景再现。他感动了,自此之后,他天天都要去找施医师看病,而且得知她还是个未婚女子。于是,他很“策略”地向对方暴露了自己的真实身份。

陈独秀 施之英不禁一怔,眼前的病人原来就是他,她庆幸自已有缘结识这位心目中的崇拜者。他高谈阔论,剖析国内外形势,纵谈社会变革的潮流,使施之英大开眼界,大长知识,深深佩服这位名不虚传的风云人物。

一来二往,接触密切,“病人”和医师的情感发生了质的变化。自此,陈独秀一天不见到她就烦燥不安、寝食不宁;同样,施之英一天不见到他就魂不守 舍、度日如年。他们实在无法分开了,很快就在医院附近租了一间民房过起了“夫妻”生活。接着,他们又大大方方去杭州、杨州等地度“蜜月”。

陈独秀“失踪”了,引起了党组织的关切,派人四处打探寻找也无下落,只好在上海《民国报》上登出“寻人启事”。陈独秀看到报纸,这才从杨州发回电报,说是“外出治病,初有好转,可以扶病视事”。

第四位:相濡以沫的潘兰珍

1927年大革命失败后,陈独秀蛰居武昌。在中共“八七”会议上,他被撤消了总书记职务。陈独秀被撤职之后,回到上海,隐姓埋名,在熙华德路一座贫民窟石库门房子的前楼居住下来,结识了小自己29岁的单身邻居、英美烟草公司女工潘兰珍。

虎落平阳,分外凄凉。当时的潘兰珍不知道眼前的老先生就是赫赫有名的陈独秀,只知道他是个卖字为生的孤苦老人而已。

那是陈独秀最为孤寂的时期。正逢大革命失败,两个儿子陈延年和陈乔年相继壮烈就义,陈独秀又犯下右倾错误,受到了党内批判,同时还遭到国民党的通缉捉拿,无奈地东躲西藏。婚姻生活两度离合,年过半百孑然一身。

张宝明和刘云飞在《飞扬与落寞:陈独秀的旷代悲情》一书中记载说:

“在潘兰珍的悉心照料护理下,陈独秀的生活也逐渐地条理化。在吃上可口应时的热菜、热饭之后,他的身体与精神均有了很大的改观。他换上西服,打上了领带,染上秋霜的头发也梳得油光闪亮。颏下的胡须也刮得精光。”

“在外人眼中,他们是父女,在二人心中,他们是师生,但是这种纯朴的师生关系在时间酵母的催化中也渐渐地发生转变。年龄已不足以成二人结合的障碍。”

“经过一场场激烈的思想斗争,潘兰珍终于定下了心,在寒冷的冬季向陈独秀表达了火热的爱慕之情。”

经邻居许大姐出面作媒,这对同是天涯沦落人的老夫少妻终于在1930年正式结婚了,后来还领养了一个女儿,随潘兰珍姓,叫潘凤仙。

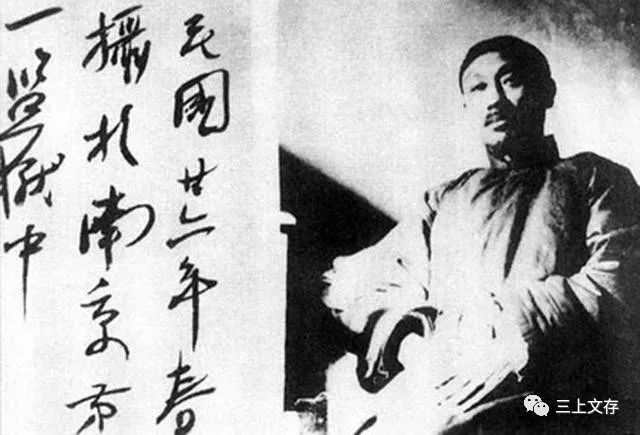

1932年10月15日晚,在国民党巨额悬赏多年后,患病在家休养的陈独秀第四次,也是最后一次被上海国民党当局逮捕,后送往南京老虎山模范监狱关押。经庭审,判处有期徒刑13年。

报纸登出后,潘兰珍这才知道,自己的丈夫就是大名鼎鼎的陈独秀。潘兰珍当即辞去了工作,把女儿送往南通娘家,来到南京,在老虎山附近租了一间民房,靠做点女红零活维持生计,照顾陈独秀的牢狱生活。1937年8月,陈独秀坐了5年监狱提前释放,潘兰珍为丈夫整整送了五年牢饭。

陈独秀被捕后,国民党各界纷纷致电中央要求“严惩”、“处极刑”、“明正典刑”、“迅予处决”。同时,共产党也发表消息,指责他为资产阶级走狗、反共先锋。

两党都欲把这颗“中国革命史上光焰万丈的大彗星”(傅斯年语)除之而后快,相映成趣,后人评价这也许是三十年代初两党拥有的唯一共识吧。

科学家爱因斯坦曾给蒋介石拍电报,称陈独秀是东方的文曲星,而不是扫帚星,更不是囚徒,请求给予释放。 知名的学者罗素、杜威等人也向蒋介石做出同样请求。 蒋却无动于衷,说:“独秀虽已非共党之首领,然乃始作俑者,故不可不明正典刑。”

被捕后不久,陈独秀与彭述之一起被解送南京,途中,在泥泞道路上陈独秀依然酣然入睡。令彭述之十分羡慕。陈独秀说:“吾已半老,别无所求。汝正青春,大有可为。万望勿作他想。”

1933 年4月14日,国民党江苏高等法院开审陈独秀,审判进行了三天,旁听席上连过道里都站满了人。章士钊主动为陈独秀辩护,十分卖力,但陈独秀却不领情。当陈独秀听到章士钊说“托洛茨基派与国民党取掎角之势以清共”时,登时脸色大变,愤然起身,想打断章的辩护,却被法警制止。章士钊长达53分钟的辩护话音甫落,陈独秀立即严辞声明:“章律师之辩护,以其个人观察与批评,贡献于法院,全系其个人意见,并未征求本人同意。至本人之政治主张,应以本人文件为根据。”法庭上一片惊叹:“革命家!”陈独秀慷慨答问,“态度安闲,顾盼自若,有时且隽语哄堂”。其自辩的《辩诉状》和章士钊的辩护词在天津《益世报》全文登载,其他报纸也纷纷报道,一时轰动全国,曾出版过《独秀文存》的亚东书局公开出版了陈案的资料汇编,还被上海沪江大学、苏州东吴大学均选为法学系教材。

审判后,55岁的“老青年”陈独秀被国民党以“危害民国罪”判刑13年;后上诉,减刑为8年。即被押解江苏省第一模范监狱,俗称老虎桥监狱。

在南京狱中,陈利用国民党的优待条件,大量阅读古今中外的书籍,潜心研究中国古代语言文字、孔子、道家学说等,完成了不少有价值的学术论著。

1936年3月,在《火花》发表了《无产阶级与民主主义》,指出“最浅薄的见解,莫如把民主主义看作是资产阶级的专利”。称“民主主义乃是人类社会进步的一种动力。”“史达林不懂得这一点,抛弃了民主主义,代之于官僚主义,乃至于把党,把各阶级苏维埃,把职工会,把整个无产阶级政权,糟蹋得简直比考茨基所预言的还要丑陋。”

陈独秀将监狱变成了研究室。他在牢房里摆了两个大书架,上面堆满了经史子集。他甚至与给自己送饭的老婆潘兰珍在狱中公然做爱,且斥骂狱卒:“老子人犯了法,老子的性欲却没有犯法。”成为千古彪悍之事,也被后人誉为真性情男人。

在监狱中,陈独秀写下了《独秀文存》第九版,蔡元培亲自为这个在押犯人写序。令国民党大员们唏嘘不已。

《独秀文存》被评为二十世纪中国最有魅力的文集之一。

陈独秀被关押期间,宋美龄等显要都曾前来探望,只有胡适路过南京而未至。陈独秀怒斥之:“吾知适之是大忙人,此际正与达官贵人拜会饮酒,宁有暇访我哉。不过一旧朋友而已,失之可也。”胡适闻言急忙赶来,但两人一见面即争吵不已。吵归吵,观念信仰不同而已。陈独秀托胡适设法把《资本论》译成中文,胡适认真操作,经常写信报告进展情况,叫他放心。而本无深交的蒋梦麟特地前来探望,并携来几部章回小说,被陈独秀视为知音。

八一三淞沪战役后,日本战机轰炸南京,老虎桥监狱被炸。陈独秀幸卧桌下,没有受伤。金女大中文系主任陈中凡(陈独秀在北大时的学生)商请胡适等联名保释他。南京当局表示,本人写悔过书,立即可办。陈独秀大怒:“我宁愿炸死狱中,实无过可悔。”

1937年南京沦陷前,陈独秀被提前释放。胡适、张伯苓、周佛海、傅斯年等名流为其接风洗尘。席上,周佛海请陈独秀到国防参议会挂个名,可保后半生衣食无忧,静下心来研究学问;陈独秀的北大学生、时任浙江省主席的朱家骅也禀承蒋介石的旨意,动员陈独秀出任国民政府劳动部部长;胡适让他去美国写自传的邀请,谭平山要他出面组织第三党的建议,均遭陈独秀严词拒绝。

同时也拒绝去延安。在武汉时,董必武曾去拜访,并对他说:“鄙人受中央之托,专程而来,欢迎你回党工作。”唯一的要求是他写个书面检讨。生性狂傲的陈独秀说:“回党工作是我所愿,惟书面检讨,碍难从命。”又说:“时至今日,谁有过,谁无过,在未定之数,有什么好写呢!”

几经辗转,陈独秀带着潘兰珍到来重庆偏僻的江津县五举乡石墙村隐居,生活清贫凄苦、穷困潦倒。期间叶青送的200元、朱家骅赠送的5000元、蒋介石等从银行汇的钱他都一一拒绝,说“无功不受禄。”

战国初魏国丞相向魏文候说识人五法:1、居视其所亲:看一个人平常都与谁在一起;2、富视其所与:看一个人如何支配自己的财富;3、达视其所举:一个人处于显赫之时,就要看他如何选拔部属;4、窘其所不为:当一个人处于困境时,就要看其操守如何;5、贫视其所不取:人在贫困潦倒之际是否不取不义之财。

送钱者是出于对陈独秀的敬仰,而陈独秀的拒收给人留下的是更多敬仰!此等性格和人品,历史上有几人能做到?

晚年的陈独秀以大量的精力撰述了文字训蒙的专著《小学识字教本》,但稿件送审时,教育部长陈立夫认为书名不妥,要陈独秀改书名。陈独秀坚决不同意,并说“一字不能动”,把预支的8000稿费也退回去了。

直至陈独秀因病谢世,《小学识字教本》仍未出版,成了他晚年未了的一大憾事。

1942年5月27日,陈独秀贫病交加,在四川江津去世,消息绝少见于报端。有报纸评论道:“如此一代人杰之死,此时此地,实有不胜寂寞之感。”

陈独秀弥留前给潘兰珍留下的惟有一句遗言:“兰珍吾妻,望今后一切自主,生活务求自立……”

话说当年,肯尼迪总统在白宫宴请诺贝尔奖金获得者和包括梦露在内的演艺界名流。当时,正在自己的农庄里锄草的意识流小说大师福克纳,给总统回信说:“为了吃顿饭去白宫实在太远了。我年迈体衰,不能长途跋涉去和陌生人一起吃饭。”

名士总是特立独行、我行我素,堪称打不死、炖不烂的铜豌豆。

历史奈我何?

(根据多篇网文整理)