2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

白先勇与父亲白崇禧

白先勇先生曾这样说道:“我到桂林,三餐都到处去找米粉吃,一吃三四碗,那是乡愁引起原始性的饥渴,填不饱的。”故乡留给人的印记有时就是这么简单。

下面这篇文摘来自白先勇先生的《我的寻根记》。来源:澎湃网

少小离家老大回

文|白先勇

去年一月间,我又重返故乡桂林一次,香港电视台要拍摄一部有关我的纪录片,要我“从头说起”。如要追根究底,就得一直追到我们桂林会仙镇山尾村的老家去了。我们白家的祖坟安葬在山尾村,从桂林开车去,有一个钟头的行程。一月那几天,桂林天气冷得反常,降到摄氏二度。

在一个天寒地冻的下午,我与香港电视台人员,坐了一辆中型巴士,由两位本家的堂兄弟领路,寻寻觅觅开到了山尾村。山尾村有不少回民,我们的祖坟便在山尾村的回民墓园中。走过一大段泥泞路,再爬上一片黄土坡,终于来到了我们太高祖榕华公的祖墓前。

从前中国人重视族谱,讲究慎终追远,最怕别人批评数典忘祖,所以祖宗十八代盘根错节的传承关系记得清清楚楚,尤其喜欢记载列祖的功名。大概中国人从前真的很相信“龙生龙,凤生凤”那一套“血统论”吧。但现在看来,中国人重视家族世代相传,还真有点道理。

白先勇父母合照

据我观察,我们家族,不论男女,都隐伏着一脉桀骜不驯、自由不羁的性格,与揖让进退、循规蹈矩的中原汉族,总有点格格不入,不过我们这一族,在广西住久了,熏染上当地一些“蛮风”,也是有的。我还是相信遗传与环境分庭抗礼,是决定一个人的性格与命运的两大因素。

十五世,传到了榕华公,而我们这一族人也早改了汉姓姓白了。榕华公是本族的中兴之祖,所以他的事迹也特别为我们族人津津乐道,甚至还加上些许神话色彩……

从小父亲便常常讲榕华公的中兴事迹给我们听。我想榕华公苦读出头的榜样,很可能就是父亲心中励志的模范。我们白家到了父亲时,因为祖父早殁,家道又中落了,跟榕华公一样,小时进学都有困难。

有一则关于父亲求学的故事,我想对父亲最是刻骨铭心,恐怕影响了他的一生。父亲五岁在家乡山尾村就读私塾,后来邻村六塘圩成立了一间新式小学,师资较佳,父亲的满叔志业公便带领父亲到六塘父亲的八舅父马小甫家,希望八舅公能帮助父亲进六塘小学。

八舅公家开当铺,是个嫌贫爱富的人,他指着父亲对满叔公说道:“还读什么书?去当学徒算了!”这句话对小小年纪的父亲,恐怕已造成“心灵创伤”(trauma)。父亲本来天资聪敏过人,从小就心比天高,这口气大概是难以下咽的。

后来得满叔公之助,父亲入学后,便拼命念书,发愤图强,虽然他日后成为军事家,但他一生总把教育放在第一位。在家里,逼我们读书,绝不松手,在前线打仗,打电话回来给母亲,第一件事问起的,就是我们在校的成绩。大概父亲生怕我们会变成“纨绔子弟”,这是他最憎恶的一类人,所以我们的学业,他抓得紧紧的。到今天,我的哥哥姐姐谈起父亲在饭桌上考问他们的算术“九九”表还心有余悸,大家的结论是,父亲自己小时读书吃足苦头,所以有“补偿心理”。

白先勇与父亲白崇禧合照

会仙镇上有一座东山小学,是父亲一九四〇年捐款兴建的,迄今仍在。我们的巴士经过小学门口,刚好放学,成百的孩子,一阵喧哗,此呼彼应,往田野中奔去。父亲当年兴学,大概也就是希望看到这幅景象吧:他家乡每一个儿童都有受教育的机会。

如果当年不是辛亥革命,父亲很有可能留在家乡当一名小学教师呢。他十八岁那年还在师范学校念书,辛亥革命爆发,父亲与从前陆军小学同学多人,加入了“广西北伐学生敢死队”,北上武昌去参加革命。家里长辈一致反对,派了人到桂林北门把守,要把父亲拦回去。父亲将步枪托交给同队同学,自己却从西门溜出去了,翻过几座山,老人山、溜马山,才赶上队伍。这支学生敢死队,就这样轰轰烈烈地开往武昌,加入了历史的洪流。父亲那一步跨出桂林城门,也就改变了他一生的命运。

从前在桂林,父亲难得从前线回来。每次回来,便会带我们下乡到山尾村去探望祖母,当然也会去祭拜榕华公的陵墓。那时候年纪小,五六岁,但有些事却记得清清楚楚。比如说,到山尾村的路上,在车中父亲一路教我们兄弟姐妹合唱岳飞作词的那首《满江红》。

那恐怕是他唯一会唱的歌吧,他唱起来,带着些广西土腔,但唱得慷慨激昂,唱到最后“待从头收拾旧山河,朝天阙”,他的声音高亢,颇为悲壮。很多年后,我才体会过来,那时正值抗战,烽火连城,日本人侵占了中国大片土地。岳飞穆兴复宋室,还我河山的壮志,亦正是父亲当年抵御外侮,捍卫国土的激烈怀抱。日后我每逢听到《满江红》这首歌,心中总有一种说不出的感动。

到桂林之前,我先去了台北,到台北近郊六张犁的伊斯兰教公墓替父母亲走过坟。我们在那里建了一座白家墓园,取名“榕荫堂”,是父亲自己取的,大概就是向榕华公遥遥致敬吧。我的大哥先道、三姐先明也葬在“榕荫堂”内。榕华公的一支“余荫”就这样安息在十万八千里外的海岛上了。墓园内起了座伊斯兰教礼拜的邦克楼模型,石基上刻下父亲的遗墨,一副挽吊延平郡王郑成功的对联:

孤臣秉孤忠五马奔江留取汗青垂宇宙

正人扶正义七鲲拓土莫将成败论英雄

一九四六年七月九日,抗战胜利周年纪念,十兄弟姐妹聚齐留影

一九四七年父亲因“二二八事件”到台湾宣抚,到台南时,在延平郡王祠写下这副挽联,是他对失败英雄郑成功一心恢复明祚的孤忠大义一番敬悼。恐怕那时,他万没有料到,有一天自己竟也瀛岛归真。

我于一九四四年湘桂大撤退时离开桂林,就再没有回过山尾村,算一算,五十六年。“四明狂客”贺知章罢官返乡写下他那首动人的名诗《回乡偶书》:

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

我的乡音也没有改,还能说得一口桂林话。在外面说普通话、说英文,见了上海人说上海话,见了广东人说广东话,因为从小逃难,到处跑,学得南腔北调。在美国住了三十多年,又得常常说外国话。

但奇怪的是,我写文章,心中默诵,用的竟都是乡音,看书也如此。语言的力量不可思议,而且先入为主,最先学会的语言,一旦占据了脑中的记忆之库,后学的其他语言真还不容易完全替代呢。我回到山尾村,村里儿童将我团团围住,指指点点,大概很少有外客到那里去。当我一开腔,却是满口乡音,那些孩子首先是面面相觑,不敢置信,随即爆笑起来,原来是个桂林老乡!因为没有料到,所以觉得好笑,而且笑得很开心。

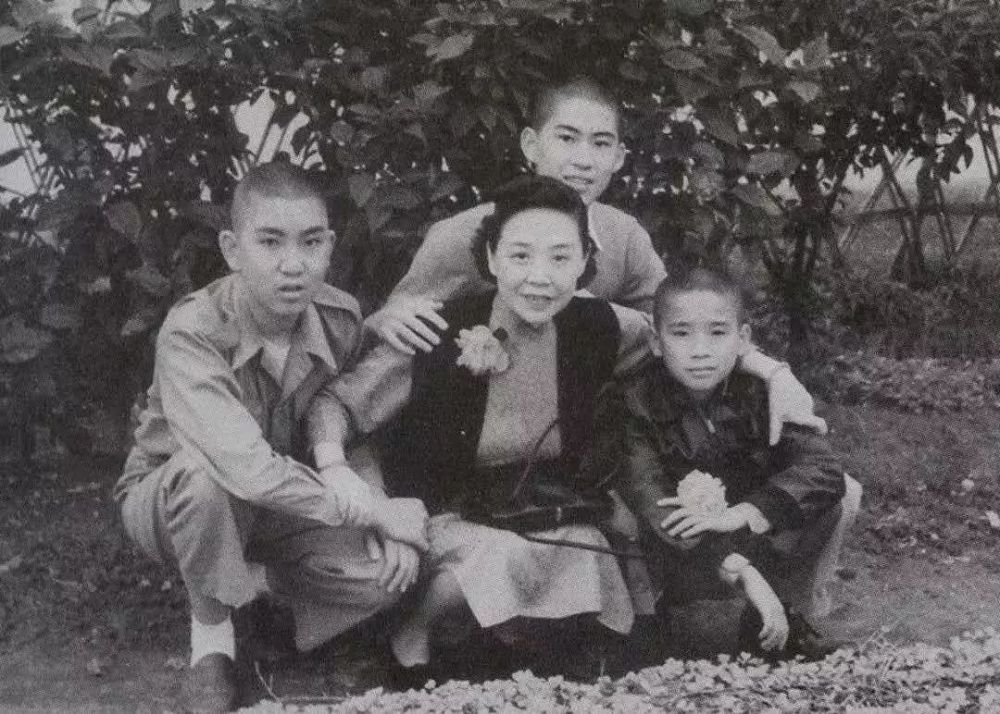

白先勇母亲与兄弟三人

村里通到祖母旧居的那条石板路,我依稀记得,迎面扑来呛鼻的牛粪味,还是五十多年前那般浓烈,而且熟悉。那时父亲带我们下乡探望祖母,一进村子,首先闻到的,就是这股气味。村里的宗亲知道我要回乡,都过来打招呼,有几位,还是“先”字辈的,看来是一群老人,探问之下,原来跟我年纪不相上下,我心中不禁暗吃一惊。从前踏过这条石径,自己还是“少小”,再回头重走这一条路,竟已“老大”。如此匆匆岁月,心理上还来不及准备,五十六年,惊风飘过。

我明明记得最后那次下乡,是为了庆祝祖母寿辰。父亲领着我们走到这条石径上,村里许多乡亲也出来迎接。老一辈的叫父亲的小名“桂五”,与父亲同辈的就叫他“桂五哥”。那次替祖母做寿,搭台唱戏,唱桂戏的几位名角都上了台。

那天唱的是《打金枝》,是出郭子仪上寿的应景戏。桂剧皇后小金凤饰公主金枝女,露凝香反串驸马郭暧。戏台搭在露天,那天风很大,吹得戏台上的布幔都飘了起来,金枝女身上粉红色的戏装颤抖抖的。驸马郭暧举起拳头气呼呼要打金枝女,金枝女一撒娇便嘤嘤地哭了起来,于是台下村里的观众都乐得笑了。

晚上大伯妈给我们讲戏,她说金枝女自恃是公主拿架子,不肯去跟公公郭子仪拜寿,所以她老公要打她。我们大伯妈是个大戏迷,小金凤、露凝香,还有好几个桂戏的角儿都拜她做干妈。大伯妈是典型的桂林人,出口成章,妙语如珠,她是个彻头彻尾的享乐主义者,她有几句口头禅:

酒是糯米汤,不吃心里慌。

烟枪当拐杖,拄起上天堂。

她既不喝酒当然也不抽大烟,那只是她一个潇洒的姿势罢了。后来去了台湾,环境大不如前,她仍乐观,自嘲是“戏子流落赶小场”。她坐在院中,会突然无缘无故拍起大腿迸出几句桂戏来,大概她又想起她从前在桂林的风光日子以及她的那些干女儿来了。大伯妈痛痛快快地一直活到九十五。

白先勇兄弟姐妹与母亲

祖母的老屋还在那里,只剩下前屋,后屋不见了。六叔的房子、二姑妈的都还在。当然,都破旧得摇摇欲坠了。祖母一直住在山尾村老家,到湘桂大撤退前夕才搬进城跟我们住。祖母那时已有九十高龄,不习惯城里生活。父亲便在山尾村特别为她建了一幢楼房,四周是骑楼,围着中间一个天井。房子剥落了,可是骑楼的雕栏仍在,隐约可以印证当年的风貌。

父亲侍奉祖母特别孝顺,为了报答祖母当年持家的艰辛。而且祖母对父亲又分外器重,排除万难,供他念书。有时父亲深夜苦读,祖母就在一旁针线相伴,慰勉他。冬天,父亲脚上生冻疮,祖母就从灶里掏出热草灰来替父亲渥脚取暖,让父亲安心把四书五经背熟。这些事父亲到了老年提起来,脸上还有孺慕之情。

祖母必定智慧过人,她的四个媳妇竟没说过她半句坏话,这是项了不起的成就。老太太深明大义,以德服人,颇有点贾母的派头。后来她搬到我们桂林家中,就住在我的隔壁房。每日她另外开伙,我到她房间,她便招我过去,分半碗鸡汤给我喝,她对小孩子这份善意,却产生了没有料到的后果。原来祖母患有肺病,一直没有发觉。我就是那样被染上了,一病五年,病掉了我大半个童年。

我临离开山尾村,到一位“先”字辈的宗亲家去小坐了片刻。“先”字辈的老人从米缸里掏出了两只瓷碗来,双手颤巍巍地捧给我看,那是景德镇制造的釉里红,碗底印着“白母马太夫人九秩荣寿”。那是祖母的寿碗!半个多世纪,历过多少劫,这一对寿碗居然幸存无恙,在幽幽地发着温润的光彩。

老人激动地向我倾诉,他们家如何冒了风险收藏这两只碗。她记得,她全都记得,祖母那次做寿的盛况。我跟她两人抢着讲当年追往事,我们讲了许多其他人听不懂的老话,老人笑得满面灿然。她跟我一样,都是从一棵榕树的根生长出来的树苗。我们有着共同的记忆,那是整族人的集体记忆。那种原型的家族记忆,一代一代往上延伸,一直延伸到我们的始祖伯笃鲁丁公的基因里去。

我回到桂林,三餐都到处去找米粉吃,一吃三四碗,那是乡愁引起原始性的饥渴,填不饱的。我在《花桥荣记》里写了不少有关桂林米粉的掌故,大概也是“画饼充饥”吧。外面的人都称赞云南的“过桥米线”,那是说外行话,大概他们都没尝过正宗桂林米粉。

晚上我们下榻市中心的榕湖宾馆是我指定要住的,住进去有回家的感觉,因为这座宾馆就建在我们西湖庄故居的花园里。抗战时我们在桂林有两处居所,一处在风洞山下,另一处就在榕湖,那时候也叫西湖庄。

因为榕湖附近没有天然防空洞,日机常来轰炸,我们住在风洞山的时候居多。但偶尔母亲也会带我们到西湖庄来,每次大家都欢天喜地的,因为西湖庄的花园大,种满了果树花树,橘柑桃李,还有多株累累的金橘。我们小孩子一进花园便七手八脚到处去采摘果子。橘柑吃多了,手掌会发黄,大人都这么说。

一九四四年,湘桂大撤退,整座桂林城烧成了一片劫灰,我们西湖庄这个家,也同时毁于一炬。战后我们在西湖庄旧址重建了一幢房子,这所房子现在还在,就在榕湖宾馆的旁边。

那天晚上,睡在榕湖宾馆里,半醒半睡间,蒙蒙眬眬我好像又看到了西湖庄花园里,那一丛丛绿油油的橘子树,一只只金球垂挂在树枝上,迎风招摇,还有那几棵老玉兰,吐出成千上百夜来香的花朵,遍地的栀子花,遍地的映山红,满园馥郁浓香引来成群结队的蜜蜂蝴蝶翩跹起舞——那是另一个世纪、另一个世界里的一番承平景象,那是一幅永远印在我儿时记忆中的欢乐童画。

《我的寻根记》白先勇 广西师大出版社

作者简介

白先勇,小说家、散文家、评论家、剧作家。1937年生,广西桂林人,名将白崇禧之子。台湾大学外文系毕业,美国爱荷华大学“作家工作室”(Writer‘s Workshop)文学创作硕士。著有短篇小说集《寂寞的十七岁》《台北人》《纽约客》,长篇小说《孽子》,散文集《树犹如此》《蓦然回首》《明星咖啡馆》《第六只手指》,舞台剧剧本《游园惊梦》,电影剧本《金大班的最后一夜》《玉卿嫂》《孤恋花》《最后的贵族》等,并撰有父亲白崇禧传记《白崇禧将军身影集》。近年来致力于两岸昆曲复兴与古典名著《红楼梦》的重新解读与推广,重新整理明代汤显祖戏曲《牡丹亭》、高濂《玉簪记》、无名氏《白罗衫》,著有《白先勇细说〈红楼梦〉》。