2006 (4)

2009 (146)

2010 (71)

2013 (4)

2017 (3)

2020 (504)

2021 (563)

2022 (432)

2023 (410)

2024 (364)

一,恐怖国际消息

1.在日航或全日空的飞机上,你难免有一次感觉非常吃惊的时候!

因为空中小姐温柔地告诉你“international fright information”! (“国际恐怖消息”)!

“恐怖消息”进入你的耳朵后你就没有反应?

担心本次航班会不会有什么问题?听多了才知道这是“国际航班的信息”, 虚惊一场!

“fright”应该为“flight”! “L”和“R”相同或相反的!

二,法国苍蝇

2.在你去麦当劳或者肯德基要了一个“炸薯条”时,如果日本服务员告诉你她给你的是

“法国苍蝇”时!你不要认为这位女(男)孩在和你开玩笑!也切忌不要惊诧!

当你大开看才知道是“French fry(fried)”而不是“French fly(flies)”,你才能安心吃下去了。

为了帮助那些从英语国家到日本旅游和工作的朋友尽快适应日本,搜集了些单词,

让你更快被日本认了解和接受!

如果要住饭店,让日本人更容易了解你地需要, 注意一下使用的单词就行!

1.如果到达饭店后要找前台,你想表达的英语是“请问哪里是前台?”

一般说英语是:Excuse me, where is reception?

这时应该说 把reception 换成 “Front” 日本使用“ front” 代表“前台、登记处”的意思。

2.如果你房间“这台灯坏了”你想表让服务员给你修理。想说The desk light doesn’t work.

这时应该说 把desk light 换成 “stand”,否则要花更多时间才能让对方明白.

日本使用“ stand” 代表“台灯”的意思。 如果你说 desk light 反而不容易被理解。

3.如果你想表达的英语是Can I have conditioner? 我想要洗发剂(洗头)

这时应该说 把conditioner 换成 “rinse” 日本使用“ rinse” 代表“冲发剂、洗发用润资”的意思。

如果你说 conditioner 反而不容易被理解。

4.如果你想要些城市介绍、观光点的“介绍资料”时,你最好别说 “May I have a brochure?”

此处说 “Pamphlet ”(小册子)更容易被接受。

5.如果你要借用电熨斗时,你最好别说“I’d like to have this pressed”.

而将pressed 换成“Ironed”。

6.如果你需要行李员给你搬运行李时,你最好别说“I want bellhop carried my baggage”.

而将bellhop 换成 “boy”。

7.如果你找不到电气插座时,你最好别说“I can’t find a wall outlet”.

而将outlet 换成“Consent ”。

8.如果你去洗衣服的,自费洗衣房时你最好别说“I’m looking for a laundromat”.

而将laundromat 换成“coin luanrdy”。

9.如果你要预定套间时,你最好别说“I’d like to reserve a suite”.

而将suite 换成 “sweet room”。 虽然英语里这“甜甜的房间”,

不知时什么意思,但在日语里就是宽大的套间的意思。

10.如果你要预定专车去机场等地时,你最好别说“I’d like a limousine”.

而将limousine 换成 “hire”。 在日语里limousine是大的公共汽车一样的专线车;

hire才是你要的出租车!

11.如果你front的服务员告诉你早餐是,“Viking”。

意思是说:“Breakfast is Buffet style”. 早餐是“自助餐式”!

百度文库文章转载 罗志田:七七级——无须复制的一代 - 澎湃新闻

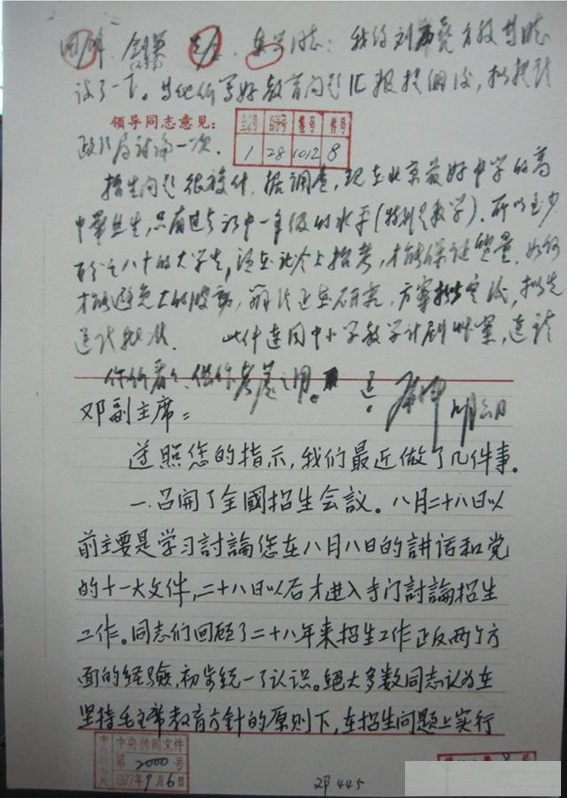

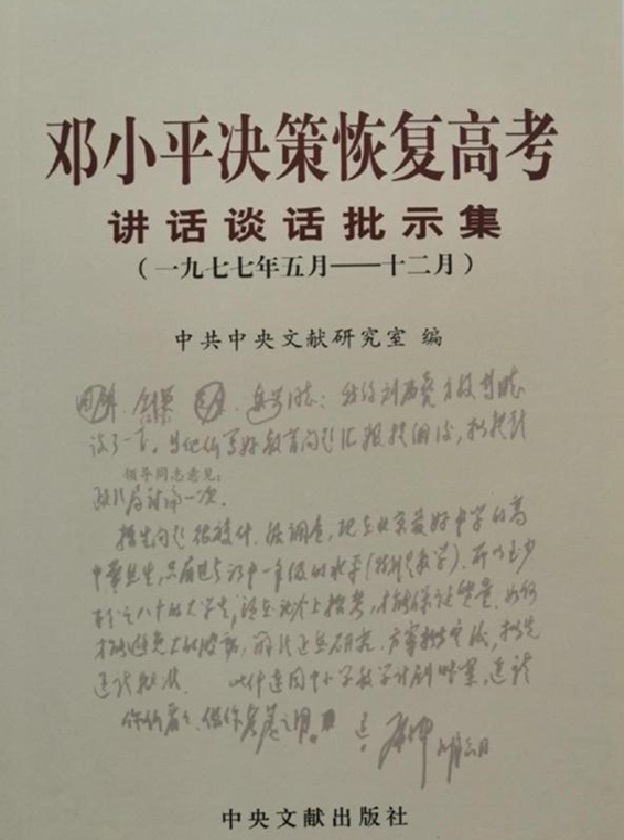

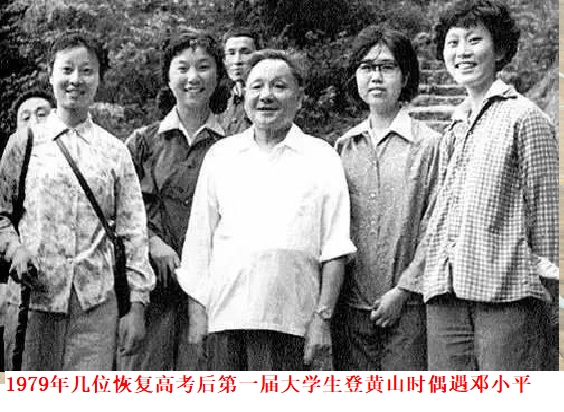

填写简历时,我非常愿意接受的一个群体认同,便是“七七级”。对有些人,这或许是个可以分享“集体荣誉”的称谓。对我自己,却更多是一段难以忘怀的记忆。(然而正因“七七级”渐渐成为有“面子”的称谓了,而简历又是相对开放的,我现在反有些不敢把个人的记忆放进表格了。或许人生就是这样曲折向前的吧)。“七七级”后来成了一个象征性的符号,仿佛是风云际会,天才一群群地来此相聚。然而,这些人中很多都少小失学,缺乏从小到大的系统训练;先天不足,其创获多来自阅历和悟性。在那些阅历无法代替或补充训练的领域(例如自然科学的一些学门),悟性也就难以体现其作用。即使在人文学科和社会科学里,当风尚偏于追随而轻忽积累之时,“天才”也往往在不知不觉中就变成了“奇才”。(把“奇”“怪”一类字冠于“才”之前,通常意味着对才气的不充分承认。)其实不论天才、奇才,多少都带些“倒放电影”的味道。那的确是个相对独特的群体,或许真是难以“复制”;但也和所有群体一样,兼具高明与平庸。若要“复制”,则包括读大学前的经历,意味着大学十多年不招生,这当然是谁都不希望重复的。七七级的学生,都是“文化大革命”的亲历者。对那一代人的多数来说,“文革”更多是一段暗淡也黯然的记忆,有点像西方的中世纪。(中世纪是因为后来的人自居“现代”又向往古代而得名,也因此被视为一段“黑暗的时代”。)不过,由于七七级在大学读书时“文革”尚在“结束”之中,这些人虽被视作“后文革”的学生,却并未出现多少对“文革”的反思(那些参与“伤痕文学”的或是例外),以至于后来一些对“文革”的“理性”认知,部分似也出于七七级人之手。

就整体言,“文革”的暗淡,或也使七七级自身多少带点“文艺复兴”的味道——因为一下子“解放”了很多老教师,包括那些经历过五四的一代,七七级人在课堂上衔接的,往往不仅是“文革”前的学术,更是直接回溯到更早。当然,这更多是一种“客观”的相似,他们中多数人并不像意大利人文主义者热爱希腊、罗马那样,对其所衔接的时代亦步亦趋;不少人毋宁像那些年两套丛书的名称所提示的,更愿意“走向未来”,也更关注“中国与世界”。

而上述衔接的跨越性,恰也反映在中外学术交往之上。或因从20世纪50年代中期开始的闭关锁国,中国学界对50年代中后期到70年代的西方论著(包括研究中国的论著),极为生疏,所知甚少。由于这一断层的存在,尽管我们现在追赶“国际前沿”的速度已经相当快,但今日西方的“国际前沿”,正是在那基础上产生的——其回应、修正和突破的很多问题,就是那个时代的学术取向和学术成果。追赶者若不了解其针对性,很可能追到不同的方向上去。

换言之,七七级的不可“复制”,包括了强弱两方面。他们中很多都曾上山下乡,接触了中国的底层,类似于上过高尔基所说的“社会大学”。这可能是其特有的强项,尽管也仅在一些特定的领域里才是明显的强项。不过,即使在适用的领域里,也还要不忘上述双重学术断层的存在。学问从来是积累的,较具建设性的态度,是温故才能知新;即使基于更坚决的“走向未来”态度,也要推陈才能出新。“故”与“陈”且不知,自然谈不上“温”与“推”,也就大大减却了创新的基础。

七七级这一代人,现在已渐入老境。他们的命途,其实不那么幸运——少小即曾饿饭,中学多未读完,稍长又颠沛流离;开始事业闯荡之时,看重的是资历;眼看渐有所成,又讲究年轻化了。但那些大都是所谓“赵孟能贵”的部分,亦浮云而已。正因比其他时代的人领受了更多生活的艰辛,就更应多识得几分人生的真谛。至少身心状态要努力保持一致,不宜身已老之将至,而心态仍然年轻,继续经历着“成长的烦恼”!

我自己的感觉,我们这一代人,总带几分理想的色彩(譬如多曾经过“文学青年”的阶段,总有些办刊物的冲动,等等),又稍多独立精神(这极不适合于官场,在越来越向官场“倾斜”的学界,也渐不合拍,却是做好学问的根基),两者都使这些人容易坚持己见,不够随和。若能保有理想而兼顾现实,坚持独立而不忘包容,或更能随顺时世。

七七级者,禀性千差万别,更多成就于教养。其共同的特征是:学生多来自社会,阅历丰富而志趣广泛;老师也不仅为一校一专业培养人,而是以天下士的标准为时代为社会育人。与后来人比,七七级的学生多少都有些迂远而放不下身段,但眼界开放,无论治学从业,并不十分拘泥;且总是向往独立,不肯俯仰随人;又始终保留几分理想的色彩,故与日趋现实的世风稍感疏离。

七七级是特殊时代的特殊产物,已为天地留此一景,却无须复制。一个人或一代人明白了自己在社会甚或历史上的位置,也就是知了天命。这一代人,其实也和历史上任何世代一样,不过守先待后而已。于斯足矣,夫复何求。