雨中背影

一个人的成长如此孤寂,有时,我们需要一个灵魂里的伙伴,来见证与分享所有快乐与忧愁……

博文

(2024-08-22 01:17:43)

返城之后仅高兴了几天,星期一去市政工程处报到后,被分配在了土路二班,干的还是在农村时干的活儿,连用的工具都一样——铁锨、镐头、手推车,此时心里不要说有多沮丧了。和我一起分配在土路二班的还有同青年点的小祁,他也同样的沮丧,但在第二年,他的哥哥托人帮他调离了单位,没了最要好的伙伴儿,我的心情更加低落了。从前的农民身份改为了筑路工,[阅读全文]

(2024-07-27 01:16:18)

说起来是将近半年前的事了——2月7日这天正好是腊月廿八,下午3点左右警察来敲门,我老婆开门后两个警察走了进来;进来之前我正坐在桌前戴着耳机专心上网,并不曾听到敲门声,感觉是有人进来,一回头身后立着两个警察。出于礼貌我摘下耳机站起身来,其中一个警察弯下腰盯着我的电脑瞅了一会儿,问我:“上网呢?”我说是。又问:“上外网?”[阅读全文]

(2024-07-25 01:21:22)

一九七三年春天,读完了两年的初中,我考入了高中——文革开始后缩短了学制,从前的秋季入学改为了春季入学。此时文革也已到了末期,出现了一些新的变化:一是念高中需要考试了,二是校园喇叭里开始播放外国歌曲了,每天课间操结束后都会播放。播放最多的是越南歌曲《解放南方》、老挝歌曲《爱老挝》、柬共歌曲《保卫国土》——当时,高举反美大旗[阅读全文]

(2024-06-10 01:22:09)

冰心在北京有一所故居,故居门前有一棵丁香树,据说至今还在;冰心在烟台有一所纪念馆,坐落在烟台山景区内,纪念馆的门前也有一棵丁香树,树龄不算太老,可能是后来才栽上的。除了门前的丁香,纪念馆庭院里也栽着丁香,为何只栽丁香?一定是知道冰心先生尤爱丁香,在中国,有资格被称作先生的女士没有几个,冰心算一个。我同样喜爱丁香,我的第一篇小说的名[阅读全文]

(2024-05-07 01:11:05)

整理书籍时翻出了这本四十八年前发的小册子,记得是回城那天特意带回来的,还以为早已弄丢了呢;再次翻看小册子里的内容,有些快要遗忘的事重又浮现在眼前——下乡第二年,也就在刘队长被调走十几天后,针对青年点账目普遍混乱的情况,县里开始实行青年点财务管理正规化。或许是因我字写得好,大队上选择我担任青年点的会计,当然是业余会计。全县的知青[阅读全文]

(2024-04-12 01:43:29)

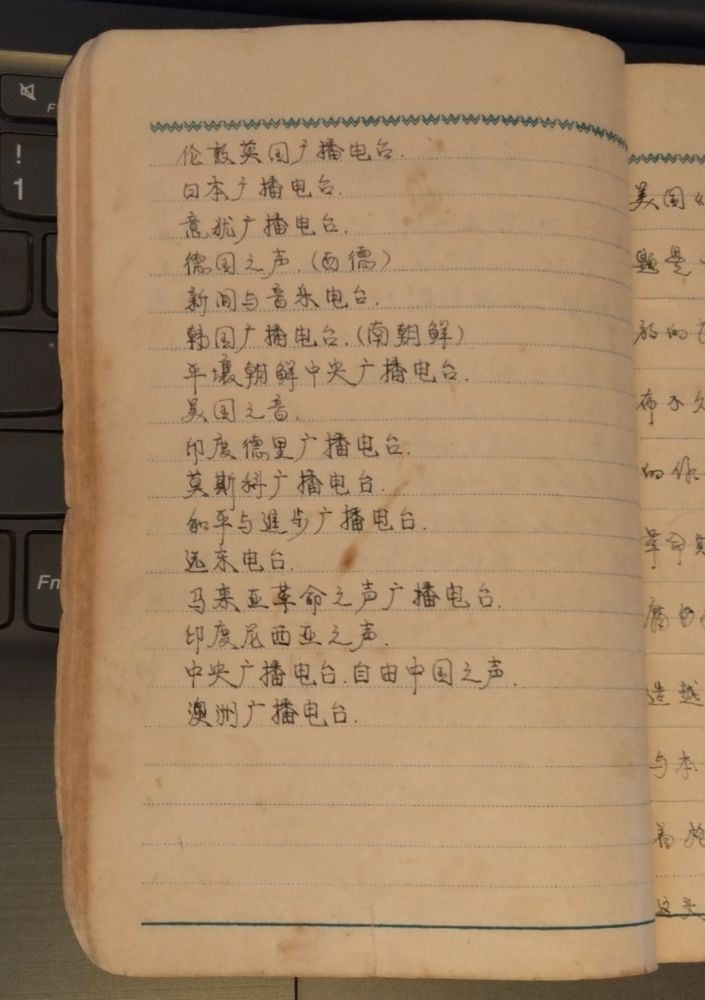

下乡头一年,有天晚上闲来无事,凭着记忆将曾经收听过的敌台在私密日记里仔细记了下来——下去的那天我在书包里装了几个同样的笔记本,后来都用上了:一本用来抄歌;一本用来画画;一本专门用来记录一些私密事情;一本专门用来抄些口号以应付带队干部检查。凡是不想让别人知道的事都写在私密日记里了...... 记忆中收听对华广播是上了初中才开始的,听得[阅读全文]

(2024-04-03 00:39:59)

上小学后,就开始由父亲带着我去公共澡堂洗澡了——走进一个大屋子,见里面放着近百张床铺,床铺之间放着茶几,那是我第一次见到这么大的屋子。服务员接过父亲手里的竹牌儿,引领我们来到一个床铺前,因我买的是半票,所以只给了我们一个床位。我和父亲脱下身上的衣服,将它们放在床铺尽头;因为是冬季,父亲外面穿的是件过膝大衣,服务员特地将父亲的那[阅读全文]

(2024-03-26 00:15:22)

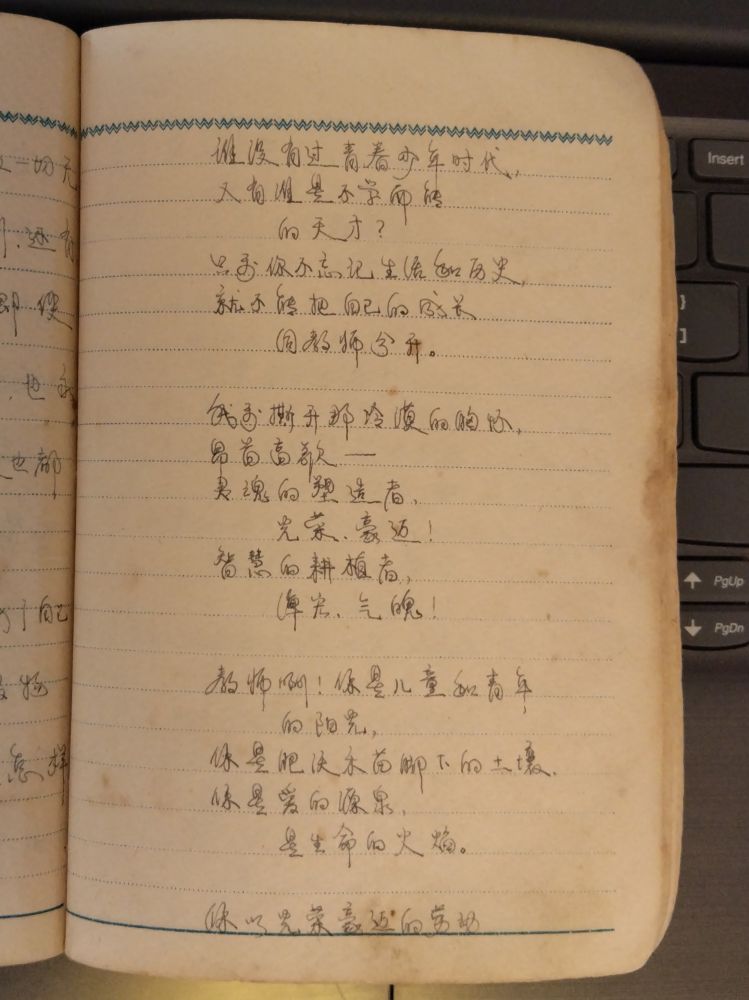

下乡半年后,带下来的书基本看完了,便开始跟其他知青换着看,换到手的第一本书是文革前出版的一所医科大学的校刊。开始还以为医科大学的校刊不会有啥看头,刊登的应该都是医学知识,翻了几页才发现我正进入一片绚丽的天地——校刊里有散文,有随笔,有诗歌,还有小说,而读到的第一篇诗歌就令我耳目一新: 谁没有过青春少年时代

又有谁是不学而能的[阅读全文]

(2024-03-19 00:22:00)

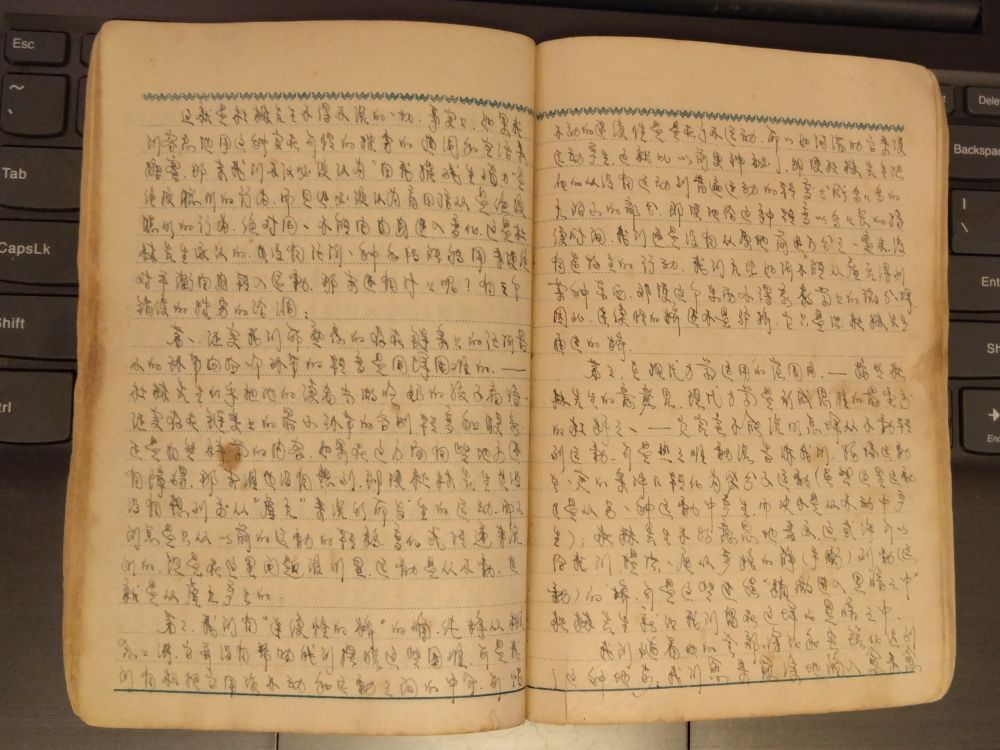

刚下乡时带队干部要求大家每人都要写读书心得,每星期至少写一篇。学习室的角落上放着一个大书架,书架上放着一些崭新的书籍,除了毛选,还有就是马恩列斯的著作。每隔一天,大家晚饭后都要围着学习室的那张大桌子看书学习,带队干部通常不住青年点,这个时候,大家面前的毛选就会换成一些小说。但读书心得还是要写,说不定哪天带队干部就会检查的,这让我很[阅读全文]

(2024-01-31 00:06:39)

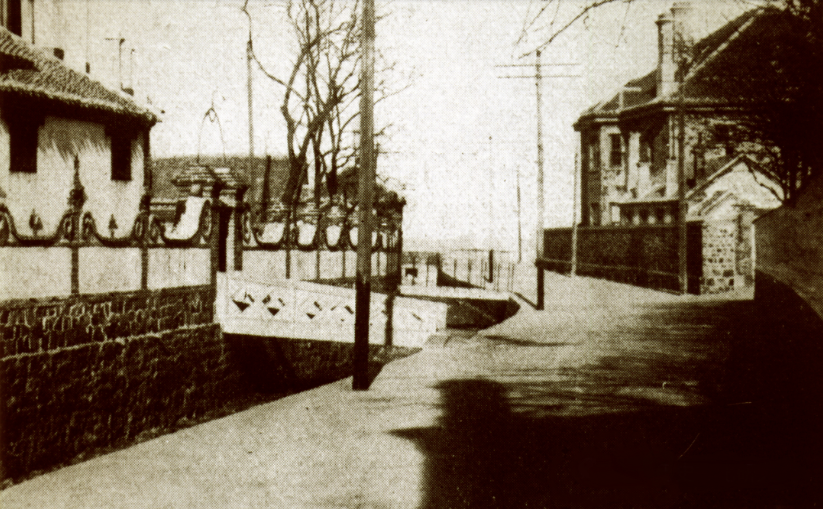

记得在我很小的时候,家住在市区东边的四马路附近,那里有一条虹口河,河道最窄的一个地方不足两米,常看到一些不愿绕道过桥的大孩子,助跑几步猛地从河上跨跃过去,小点的孩子和老人会多绕些路走那个很短的小木桥。年幼的我总是由母亲抱着过桥,由于河道窄水流急,每次过桥时母亲都叮嘱我不要看下面的河水。那条河道应该是市区里最窄的一条河道了。 在父母[阅读全文]