怀念老朋友冯建平!

我这位老朋友在体育界是个官员名人,遮遮掩掩也无济于事,写下这篇文字以为纪念。几十年前的点滴友情仍然历历在目。

我1978年考入北京体院。在同校的75,76级工农兵学员中,运动成绩突出的学生并不多见,除了学生的来源和招生的要求有别于77/78级外,工农兵学员的分配原则是“哪来哪去”,因此在他们两届学生中也缺乏竞争向上[

阅读全文]

“特殊奥运会”的特殊之处就在于它是为有智力障碍的人群(theindividualswithintellectual

disabilities)举行的运动会。经过近50年艰辛曲折的发展,今天特奥会的规模气势己经和正牌奥运会有点儿类似了,也是每四年举行一届,有来自几十个国家的近万名运动员参加比赛,并且设有夏季和冬季两种特奥会。

特奥会是由美国独家倡导和开展起来的比赛活动。从1968年开始的第[

阅读全文]

一个77级大叔,三个77级大妈,毕业33年半再未见过面,今朝相聚美国西海岸。

大叔在米国,三美女从国内结伴赴美旅游,4人均为高校教师

大叔其实Superfit,被大妈挽其手,海风一吹,肚子隆起,甚窘,哈哈

1979年四届全运会入场,大妈们也在其中

8岁的Johnny应该和我们年龄差不多

[

阅读全文]

有网友提到自己是从黑龙江农场考上77级大学,使我想起了一个我的女同学,她也是从黑龙江农场考上了我们学校77级。这位同学经历很是带有几分时代特点,后来的人生变化也有意思。

就叫女同学秋华吧,秋华23岁入学时已经在农场插队6年。秋华不但是共产党员,而且官至那个大型农场的党委委员,分管不少工作。入学第一天就和普通同学不一样,代表77级新生同学讲话发[

阅读全文]

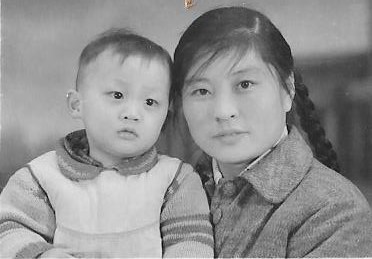

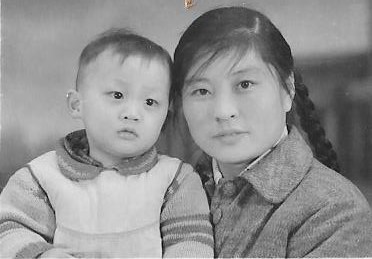

1950年父母在鞍钢同一家工厂工作,相识相恋。两个年轻的大学毕业生,朝气蓬勃,满怀憧憬。但是母亲不肯将关系进一步发展,原因很简单,母亲出身地主,她不想将这个沉重的政治抱负,让看似前途较为光明的父亲来分担。

到了1951年母亲患了重病——骨结核,生命垂危。祸不单行,这个时候从四川安岳老家传来了消息,我外公和两个舅舅,母亲家里的全部成年[

阅读全文]

我当年插队到了内蒙巴盟乌拉特前旗的一个牧区公社。公社书记叫仁庆,一个老资格的蒙古族干部。仁庆和我家关系密切,说是“贼铁”也不过份。

作为一个知青,和书记有这层关系,心里会踏实许多。但是我当年非常谨慎小心,没有向任何人透露过我家和公社书记的关系。我所在的生产大队(牧区不设小队)的大队长曾经含糊问过我一次,我也没有正面回答。

[

阅读全文]

我小时候生长的城市,一般年份粮食供应的比例大概是粗细粮50%/50%,有那么两三年,粗粮比例高达70%,对粗粮的恶劣印象至今还是难以忘怀。

粗粮不仅是“粗”,主要还是他们是陈年的库存粮食,吃起来发苦发涩,难以下咽。体弱者,又没有其它有营养的副食搭配,容易造成习惯性吐酸水反胃等毛病,引发胃痛等消化系统毛病。

其实当年家庭平均收入高一[

阅读全文]

1970年的寒假,天寒地冻。小学校里号召同学拾粪,支援农业建设。那个时候过来的孩子,没有谁不知道拾粪和回收废钢铁这两项活动的。

拾粪并不难,但是十分辛苦,主要是需要耐力。内蒙的马车驴车很多,牲畜把粪拉在公路上,我们就用小铁铲和扫把将马粪牛粪驴粪拾起来,装进一只铁桶里。最喜欢看到牲畜拉屎,尾巴高高撅起,一串串屎蛋蛋掉在地上,冒着团团的白[

阅读全文]

看到坛子里讨论党籍,官位的话题。我也有参与讨论的冲动,我曾有过一些和父亲较为深入的交流和自身体会。讲出来和大家分享。

我父亲40年代在同济大学上学时,共产党的“进步组织”相当活跃,同学教师中明里暗里和共产党有来往,或本身就是地下党的人不少。这些人有的一夜之间就消失了,有的是事发后跑到了解放区或延安。我父亲厚道稳重,因此是地下[

阅读全文]

到了北京站下车后,父亲要去海淀区的二姑姑家落脚,我则直奔大哥学校。我和父亲约定好,一有消息,我就去姑姑家告诉他。好家伙,几天不见,北京己经不是从前的北京了。到处是荷枪实弹的戒严士兵,立交桥头和一些重要路口,都设置了路障和军用临时掩体。士兵的钢盔在阳光下闪闪发光。

看着街上的景象,使我想起了电影“战上海”。和政府叫板可不是闹[

阅读全文]