11月27日,加拿大总理卡尼MarkCarney与阿尔伯塔省省长戴斯敏DanielleSmith在卡尔加里签署了一份重要的能源输油管道备忘录。会议室阳光洒落,厚厚的谅解备忘录摆在桌上,戴斯敏笑声不断,仿佛多年努力得偿所愿;卡尼也笑容满面,表情从容而满足。这份备忘录不仅是一份行政文件,更像是加拿大在美国高额关税压力下,寻找新的经济出口和省际合作的象征。

如果说加拿大[

阅读全文]

2023年夏天,我乘坐地中海邮轮,在意大利西西里岛的陶米娜镇,意外遇见多年未见的成都邻居L女士、C先生以及M画家夫妇。没想到远在异国海岸,还能碰上老乡,那一刻真有点恍如隔世。巧的是,他们两家现在也住在大温哥华地区的白石镇,离我家不远。回到温哥华后,我们又重新联系上。

只是那年年底,儿子突发中风,家里一片手忙脚乱,无暇他顾。直到今年春天,儿子[

阅读全文]

今年四五月,我在成都布莱梅口腔医院歪打正着地完成了一场全口植牙手术。

这趟回国,我自己本来没有什么任务,主要是陪太座去华西口腔医院治牙,顺便四处逛逛,吃点火锅麻辣串,过过嘴瘾。三周前,太座先我一步返蓉。我留在加拿大,是因儿子要做一台脑部手术。幸好手术顺利,我才安心踏上旅途。

这段分隔的三周里,我们几乎每天微信联络。让我意外的是,[

阅读全文]

菲儿,鹿葱,海风和晓青都喜欢写影评,最近麦子也加入了影评大军。昨晚上刚好看了一部电影《Swiped》(中文名《点爱成金》),不揣冒昧,也来提笔凑上一段。

乍一听《Swiped》这个名字,人们可能以为只是个校园小成本网恋喜剧:几个大学生开发了个约会App,男女主谈谈情、校园里开开玩笑,最后甜甜收尾。可真正看下去,才发现这部电影不仅仅是轻松小品,它其实改[

阅读全文]

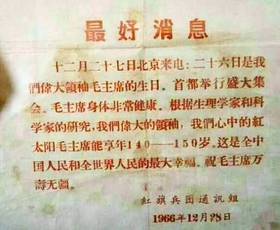

9月初墙国举行了盛大的阅兵仪式,规模空前。不过。西方国家人们讨论的兴趣不在阅兵的内容,而是在于阅兵之前几个人的对话,150岁成了热门话题。

大人物谈论“150岁”,可不是希望全体人都活到150岁,他们只是希望自己能够坚挺。正如历史证明的那样,这些前景畅想几乎不可能成为现实。可在1960年代的中国,群众对长寿和伟人的信念,比科学更真实。

我很清[

阅读全文]

五月的阳光洒在成都北面的新都桂湖公园,湖面波光粼粼,柳枝轻拂水面,泛起阵阵涟漪。那天,太座与我正好有空,临时起意,一起坐地铁过来。几十年前,新都还是个县,离成都二十多公里,来一趟多半得坐火车,折腾半天才到。现在好了,新都已经成了成都市的一部分,从高新区出发,地铁加一趟公交,一个多小时就能到。

踏进桂湖,阳光洒在水面,微风吹过[

阅读全文]

2025回国记(二)重庆一瞥(上)-博客|文学城

在重庆的最后一天,由于我们本身没有什么具体的目标,纯粹瞎逛,所以学习海风,随意漫游。

先在酒店附近的八一好吃街过过嘴瘾,然后开拔。

行至重庆渝中区长江索道站的时候,打算买票,乘坐索道体会一番。也许太座和我自外地来,状态不如当地人那么自信,引起了旁人的注意。只见坐在马路牙子上的两个重庆[

阅读全文]

在成都布莱梅口腔医院做了植牙手术之后,由于上半部口腔牙床一直有些感染,不停疼痛,影响了我享用美食的欲望,所以决定和太座一起去重庆散散心。

从成都高新区住地出发,坐车到达火车东站用了一个半小时。火车东站以前只是货车站,我当年坐绿皮火车全国四处游荡,就是从这里出发的。重新相见,今非昔比了,居然是成都东西南北4个车站中最大的一个,总建筑[

阅读全文]

在北京上小学时,父亲经常带我们家小孩子去剧院看京剧。印象最深的是马连良先生演的《空城计》,看的最多的是杜近芳出演的《佘赛花》,一共看了三遍,差点被老爹培养出了一个小票友。不过由于京剧节奏缓慢,加之念白尤其是韵白不大听得懂,所以更加喜爱的其实是观看北京人民艺术剧院的话剧。看的最多的是两部剧,一部是《龙须沟》,一部是《茶馆》。人艺演[

阅读全文]

2024年12月美国大选之后,一个寒冷的冬夜,美国总统川普站在白宫外的讲台上,面对闪烁的镁光灯,语气坚定地宣布:“我若当选,我们将对加拿大和墨西哥征收25%的进口关税!”这一消息犹如一颗重磅炸弹,瞬间点燃了整个北美的舆论场。

川普在演讲中愤怒地指责加拿大:“他们多年来从我们这里赚得盆满钵满,现在是时候让他们付出代价了!”然而,他或许[

阅读全文]