几千年了,痛诉苛捐杂税的文章层出不穷。朝野博弈,围绕皇粮国税的各种政策不停改来改去,隔了久远的时空,重重粉饰,很难分辨他们争论的关键之处。

控诉文章好写,历年积累的资料太多了,挑几样抄一抄就好,何必真下功夫去找当前的问题所在。君不见,哪怕在2006年农业税取消的十几年之后,很多讲述目前中国农民困境的网文依然沿用着几十年前的论据。相较之下,诗经里这首诗的依据就有力多了。

硕鼠(魏风)

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直。

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号?

大致意思:

大老鼠大老鼠,不要吃我的黍。三年经历你,不同意照顾我。发誓定要离开你,到那乐土。乐土乐土,更换得到我的处所。

大老鼠大老鼠,不要吃我的麦。三年经历你,不同意给我恩惠。发誓定要离开你,到那乐国。乐国乐国,更换得到我的公道。

大老鼠大老鼠,不要吃我的苗。三年经历你,不同意慰劳我。发誓定要离开你,到那乐郊。乐郊乐郊,谁生出长久的呼号?

那时的人们已经很讲究农时,无论禾、黍、稻、麦,种的时间不对,不管是稍早还是稍晚,收成都不好的。黍是夏天种的,三个月左右就能收获,硕鼠食黍,应该在秋天。

小麦却是在夏天收的,所以这已经是第二年了。那么苗自然指的是第三年的税赋。诗中开头就说“三岁贯女”,不折不扣,正是三年。

早前人们可能用石磨盘给谷物脱壳,黍的脱粒容易,口感好,最受欢迎。拣最好的收税多让人生气呀,自然就动了搬家的念头。

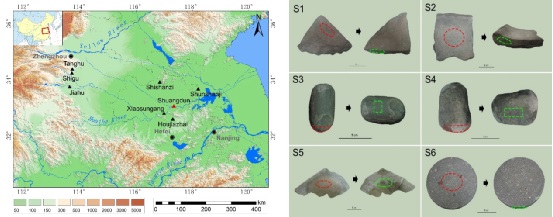

裴李岗出土的石磨盘、石磨棒,大约距今9000-7000年。

等进入距今7000年左右的仰韶文化后,这类石磨盘和石磨棒就用得少了,等圆形的石磨出现后,老式的石磨盘干脆失去了踪迹。以至于到了上世纪,当地农民陆续挖了好几个出来,却没人认识。有的人拿它当搓衣板,洗衣服去了。

2022年有篇报道,有科研团队分析了从安徽双墩遗址里提取到的古代淀粉粒,发现石磨盘上提取的残存粉粒没有研磨痕迹,而杵臼类组合工具上的却有被砸击和研磨的损伤。杵臼类上的淀粉更为多样,尤其是水稻淀粉粒,只在杵臼那里。看来这加工粮食的功能已经开始转到了杵臼上。

虽然脱粒的效率提高了,但也不能拿它们来磨面粉吧,所以当时的小麦和小米一样,是整粒吃的,口感比较糟糕,可以选的话,人们应该不太乐意吃它。

后世的韩桓王为了消耗秦国国力,派郑国当间谍去替秦国修渠,让秦国把钱花在水利上,省得变成军费,一天到晚打过来。

但渠修好了,粮食多了,军费不是更充足吗?

韩王不傻,他只是以己度人。韩王吃的是黍,这种作物有点特别,就算水分充足,施肥也多,它的产量还是那么点,堪称宠辱不惊。粟可能会多收些,不过它耐旱,灌水的作用大概也有限。为它们修水利设施,纯属劳民伤财。他哪里想得到秦王种麦子去了,而秦国的老百姓也不挑食,居然一直就吃麦粒饭,没去暴动。韩王挖了个大坑,结果把自己埋进去了,这只能怪秦人太吃苦耐劳。

回到这首诗,第二年,麦子也要上交,口感差的食物都少了;第三年,连苗都未能幸免啊。收黍在秋天,收麦在夏天,按时间递进,伤苗的时候应该在春天,或许是牲畜的草料不够,过来啃食冬小麦的麦苗?

既然负担越来越重,想走的念头自然也越来越强。第一年,想去乐土,第二年,乐国,第三年,乐郊。

“乐土”的意思我不太明白,也许是指一块好地,收成好的那种?想要搬家,但不想越搬越差。

“国”一开始指的是城镇,有围墙。国人是自己人,一起筑城保护家园的,郊人就远了点,城乡差别古已有之。想到别人的城里住,一定有点难度;不过对作者来说,去“乐国”的可行性多半要比“乐土”高。因此硕鼠来的第二年,作者不挑土地了,他的愿望变成了能在别的城里住下就好。

第三年,期望再次降级,郊区就郊区吧,有地方待就感恩,连苗都被啃了,这日子怎么过呀。

他可能是本地城里人,有块好地,要放弃现在的一切从头开始,又谈何容易。全诗一边抱怨所交田赋,一边抱怨福利不足;仔细想想,既然有心思谈福利,看来还有谈判空间,作诗也许是为了给上面增加舆论压力。

《毛诗序》说它:“刺重敛也。国人刺其君重敛,蚕食于民,不修其政,贪而畏人,若大鼠也。”

‘贪而畏人’,这四个字精彩。很多的公司里好像也这样,推行得罪人的规定时,大老板提前不见了,让中层干部出面,底下想对他抱怨都找不到人。

上面这首诗有理有据,尽显下层的辛苦,现在换个角度,看看管理者过得如何呢?

黄鸟(小雅)

黄鸟黄鸟,无集于穀,无啄我粟。此邦之人,不我肯谷。言旋言归,复我邦族。

黄鸟黄鸟,无集于桑,无啄我粱。此邦之人,不可与明。言旋言归,复我诸兄。

黄鸟黄鸟,无集于栩,无啄我黍。此邦之人,不可与处。言旋言归,复我诸父。

大致意思:

黄鸟黄鸟,不要群集栖息在楮树上,不要啄我的粟。这个封国的人,不同意给我谷。说回转、说归去,回复我原先所在的封国家族。

黄鸟黄鸟,不要群集栖息在桑树上,不要啄我的黄粱米。这个封国的人,不可与(他们)结盟。说回转、说归去,回复我的兄长们。

黄鸟黄鸟,不要群集栖息在柞树上,不要啄我的黍。这个封国的人,不可与(他们)相处。说回转、说归去,回复我的同姓男性长辈们。

《毛诗序》对它的评论只有四个字:“刺宣王也。”那就来看看周宣王的身世。

西周灭商时拉了一群盟友,威风八面,“日辟国千里”。等商王朝的财产分得差不多了,两三百年下来它就成了曾经的商王朝,地方太大管不过来,烽烟四起,边境不宁。打仗总是要钱,周厉王搞改革,但他画饼的能力差了点,推行改革的方式主要是靠行政力量,以及,封别人的嘴。“防民之口,甚于防川”、“道路以目”这两个成语由此而来。最后“国人”暴动,他不得不到山西霍州,天子守边关去也。周王走了,朝中不可无人做主,传说中诸侯推举召穆公、周定公代行天子职务十几年。等厉王死后太子静登上了王位,他就是周宣王。

周宣王即位以后战绩不错,反攻猃狁,伐西戎,伐楚,平定淮夷和徐夷,取得了一系列胜利,史称“宣王中兴”。打赢了仗,当然就要占地盘。如果此诗真的跟周宣王有关,或许是宣王在地图上画了一个圈,把那块地封给作者了。

周宣王四处开疆拓土,诗中的这块地可能在哪儿呢?黄鸟啄的是粟、梁、黍,没有说稻。然而《诗经·豳风 七月》里写了“八月剥枣,十月获稻”,关中平原北面的山里都能种稻,作为宣王的手下,作者大概对它不陌生吧,然而诗里没提种稻的事。当然也许他确实种了,只是为了押韵没写到诗里去,那么这块地可能在东南方向,要是此地种不了稻子,大概就在降水较少的北方了。

周朝东征西讨,大军打完仗走了,本来说好的臣服也会反悔。比如淮夷曾停止纳贡,再次反叛,于是周宣王命了召穆公去征讨,淮夷再服。1974年陕西武功县出土的驹父盨盖上铭文显示,当南仲派驹父、高父前往淮夷的时候,关照他们要遵从当地风俗。驹父、高父依此行事,各方国、部族奉命迎接来使,进献财物,事情办得很顺利。可见周朝挟两胜之势,虽然威风,但也有点力不从心:好好说话,能把事情搞定最好,别被人抓住话柄做文章,挑起事端后再出兵一趟。

而《黄鸟》传唱多年,“此邦之人”可能一直未服,它所说的封地也许在一直不太安稳的北方。

周朝的分封制也不全是给手下发福利,毕竟人家过得好好的,谁会乐意头上多了一堆朝廷的人过来食利。对那些封国土地上的本地人来说,周朝派人过来治理,也算是引进先进的管理经验。比如《礼记 王制》里说了,一个国家没有够吃九年的存粮就是“不足”,理想状态下,要有三十年存粮。因为古时大家都靠天吃饭,遇到荒年不能饿死啊。按它的算法,三年里,大部分情况下总能有一年的收成。备九年粮,万一连年遭灾,大家心里也能有个底。这个封国的人出尔反尔,不肯给谷子,那还怎么存粮,怎么管理?这种事宣王也不去管,所以才说本诗“刺宣王”嘛。

想想宣王也冤,样样都要管到,哪里忙得过来。他早先的战绩不错,晚期打了不少败仗,骂的人就多起来了。明明《黄鸟》在抱怨外面邦国的人,只因为可以跟他远远地扯上关系,评论里就赫然写着“刺宣王”。

管理者位高权重,但一不小心就千夫所指。“贪官”和“刁民”的互相指责,古今皆然啊。