两地书柬

两位曾经为上海戏剧学院戏剧文学系的同班同学通过疫情重新找到彼此,以两地书信的方式记录下她们这个时代的人生碎片。第七封

Helen:

我的手机微信提示音是水滴声,一滴一滴的水声滴在我的耳朵里,我看一眼手机,是你回信了。很想立刻打开就读,可当时正开车,正途径京密引水渠。沿岸的春光里,金黄色的迎春花开得十分茂盛而欢愉,不知人间愁苦的样子。车上有老Z和两个孩子,还有朋友一家三口。老Z指着京密引水渠说,2003年非典那会儿,我们就在京密引水渠的河边躲着人流透空气。一晃17年过去了,春光依旧、河水依旧,只是我们,有进步有退步亦有重蹈覆辙。

我在车上收到你回信的日子是2020年3月29日,星期天。北京晴而不朗,有轻微的雾霾,但两家人还是相约去香山植物园的后山,去爬爬山、走走路、透透气。中午入山,接近傍晚时分下山时,有很美的夕阳西照,毕竟山中无雾无霾。快走到山下时,一簇一簇同样开着金黄色花朵的连翘扑面而来。于是驻足,拿出有着高清像素的手机边拍边看,流连忘返。

傍晚的光线柔和又依然透亮,将每一朵连翘花的四瓣花瓣都映衬得纤毫毕现,迷离而醉人。有微风轻轻掠过,夕阳中黄色的花瓣摇啊摇啊,偶尔飞来一只蜜蜂,又飞来一只,在静谧的山脚下“嗡嗡”地欢叫。我舍不得挪步,舍不得这样的时间静止,舍不得这片刻的心事全无。

终于要离开山脚,前往停车场的路上,我突然想到S。有一年,应该是1995到1996年间,她从上海去武汉看我,也是春天。那时我仍在电台工作,交通节目被停播之后,我和“过得好”做了一档夜间谈话的节目,具体谈些什么早已忘记,而S也并不太关心我的工作。我们两个还是说着属于我们自己的各种悄悄话。我记得那一天,我们俩坐在一辆人力三轮车上,武汉人把这样的人力三轮车称作“麻木”。我们坐在“麻木”上,一边穿街走巷,一边叽里呱啦,一边看花花绿绿的人间,一边享璀璨缤纷的春色。S对我说,这样多好,没有心事,跑来跑去东看西看。这话我印象太深太深,Helen,这么多年过去了,那种两个好朋友在一起“没有心事,跑来跑去东看西看”的画面深深地定格在武汉的春色里。因为,后来心事越来越多,没有心事,变得越来越难以企及。

说回来,我们两家人在返程的路上开始商量去哪里吃晚饭。因为北京的小区目前都还是封闭的,我们都是拿着证件在各自小区的居委会办理了出入证方得出入,而朋友间相互串门你来我家我去你家尚不能实现。车上的另一个爸爸说,据说“华联”(一个shopping mall)里的餐饮都开了,我们去看看吧!

这样我们一行七人雀跃着奔向“华联”。整个疫情期间,餐饮直接停摆。最看得见摸得着受影响的大概就是餐饮业。这两年电商火爆,实体经济惨淡,但是每一个综合商厦里,餐饮仍旧一直火爆。中国人爱吃,且吃又绝不仅仅是吃。老友重聚、新朋相会,家庭聚集、商务谈判,无一不是边吃边进行。加上近年来在传统节日之上又多出来许多其他节日,每节必吃。所以我总想待到疫情过去,餐饮业的火爆一定会是报复性的。

那究竟去吃哪家呢?孩子们提议去“西贝”,因为他们想吃“西贝”的牛羊肉。“西贝”是一个主打西北菜的餐厅,最初只在北方地区有多店经营,后来迅速扩张,引入现代化管理,不断提升菜肴品质和管理效率,店面全国开花,我在上海就吃过好几家。这一次疫情下,“西贝”是最早爆出停摆后现金流只够支撑两三个月的餐饮。那时候在家里一边做饭一边看到这样的消息也是揪心,心想这么大规模的餐饮连锁企业都这样的境地了,那其他没有规模的企业更是哀鸿遍野。不过据说,后来“西贝”的哭喊终于迎来了贷款。

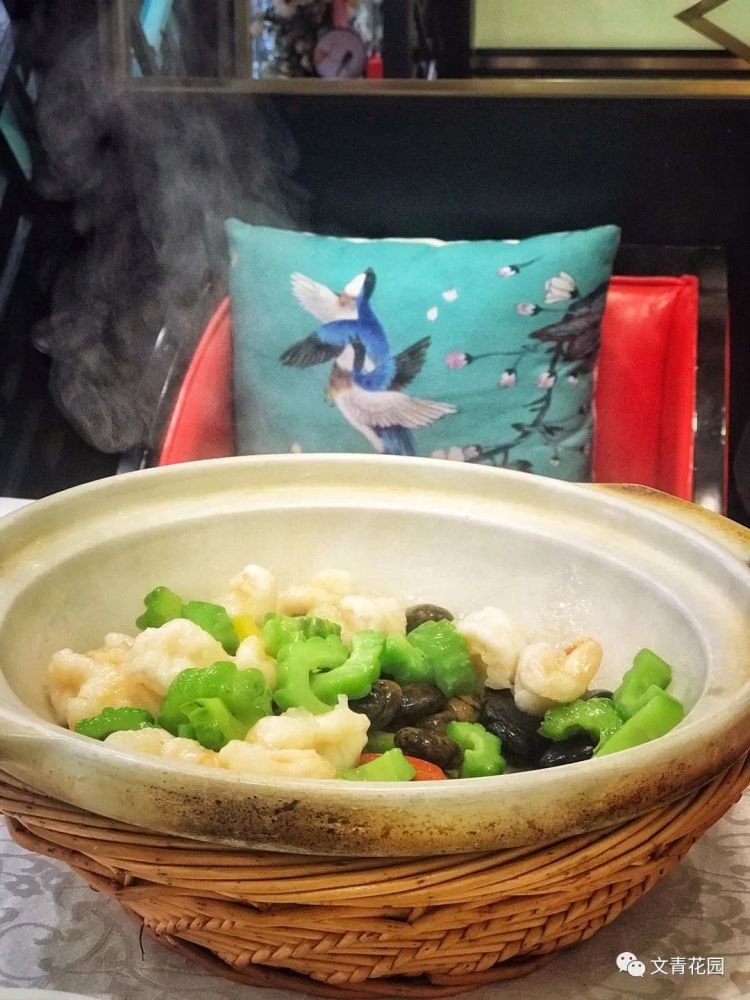

进得“西贝”,测量体温是少不了的。但没有想到的是,整个商厦要求所有餐饮商家只能是两人一桌就餐。我们两家七口人,难道都要两两一桌?菜要怎么点呢?人要怎么分呢?好在就餐的人很少,经理同意我们一家一桌,并且坐在餐厅的最后面,这样可以不被整栋商厦的物业在巡视的时候发现。于是我们两家分坐两桌,默默摘下口罩,各点各的菜。鸡汤蘑菇莜面很鲜美,自制酸奶很醇香,牛棒骨是孩子们的最爱,特色面皮一直很西北。我观察,堂吃的顾客虽然不多,但是员工们都很忙碌,主要是外卖不少。我们吃的也很满足,整整两三个月的时间在家里绞尽脑汁做各种吃的,从西式面点到传统中餐都尝试了一个遍,这一次的“西贝”之旅让我觉得向着正常的生活又迈进了一步。

此次疫情,武汉的各路小吃也纷纷登场,热干面出现的频率尤其高。但其实在武汉的早点里我比较爱吃的一款叫做“面窝”——是一种类似北京的油饼但无论从造型还是从物料都更为新颖和丰富的油炸面食。前几日武汉的朋友告诉我,在汉口沈阳路一带露天炸“面窝”的熊婆婆感染新冠去世了,有网友发文纪念她,说江城再无熊面窝。网友细数她做事勤勉为人厚道,守着个火炉一炸好多年。武汉的夏天就素有火炉之称,炎热的日子里炸面窝,吃的人爽,炸的人一定是要热得爆炸了。网友曾经在夏天关心熊婆婆,问她热不热?她笑着说,冬天到了就好了。然后又笑着补充一句,死了就彻底不热了彻底好了……

我是在“西贝”等餐的时候认真读你的回信的,李教授的故事让我觉得疫情面前人人平等,虽然我不知道有可能成为院士的老张是否后悔,但读完你的回信的最后一段,又让我否定了疫情面前人人平等的想法。也许,世界本就复杂,这一次疫情也极为复杂,人类一会儿表现出无敌的自大,一会儿又脆弱得不堪一击。我们,唯有祈祷这一切早些过去吧!

Jin

2020年3月31日

Jin:

写这封回信时已经是4月1日了,17年前的这天,香港的各大媒体发出张国荣从中环文华酒店跳楼的新闻,一开始谁都没相信,甚至对媒体开这种无良玩笑博眼球深感愤怒。今天,多么希望清早打开网页时看到的那些触目惊心的数字只是愚人节的一个玩笑啊!

昨天重度大雾,家里的四台抽湿机同时开也倒了两次水。记得很久以前网上有一则有关雾霾的笑话,说早上拉开窗帘什么都看不见,以为自己瞎了呢!海完全看不见,连对面的学生宿舍楼都看不清楚了,但是这会儿不光看见了海,连海中央的小岛以及出海口的集装箱货轮都看得见了,湿润的空气里明显夹带着清新,再加上看到买菜群里发出今天来我们大学送货的消息,又想到那一堆散发着泥土芬芳的新鲜果蔬,这就愈发完美了。

我通常是喜欢自己开车到校园以外的超市、街市买菜的。一来能够辨识到新鲜程度,二来香港的街市虽然污糟邋遢,但看到海鲜档的伙计手起刀落,熟练地膛鱼,菜贩们同顾客之间讨价还价,锱铢必较,市井气扑面而来,有一种特别的情趣。疫情越来越严重以后,外出的次数也越来越少,不知哪位邻居功德无量,联系到了三个不同的菜车可以送菜上门。于是,托疫情的福,我在香港20年第一次吃到了新鲜的荠菜,春笋,马兰头,芦蒿……在三个不同的菜车上接龙成了宅在家里让我享受又期盼的事儿。

菜车一个星期左右送一次菜,取货当天,太太们和菲佣开着车或者拉着小拖轮包到停车场等候菜车上搬下来一个个泡沫箱子,每个人的神情都相当欣喜,热闹雀跃的场面成了疫情之下,校园里一道欢乐的风景。曾经,校园上为方便大家互相交流信息建有一个几百号人的生活群。转让二手玩具书籍,菲佣假期,求推荐医生等等琐事只要有问题,总有热心人帮忙回答。去年的运动开始之后,生活群也成了评说时政的论坛,大家各执己见,你来我往,火药味便浓了起来。这个年代,三观不同的人太多了,就连家人都可能因意识形态反目为仇,更何况是素未平生的群友呢!然而,菜车群还是同一批人,大家热烈地介绍各自家乡的特色食物,讨论制作流程,分享烹饪秘籍,你看,如今能让大家放下争执,抛开政见,温情脉脉,其乐融融的话题只有食物了。

看到你们和朋友一家都能外出吃“西贝”了,好生羡慕,香港目前的疫情让外出就餐的念想遥不可及。即使有一天能够摘下口罩大快朵颐,那些心心念念的餐馆都不知道经历了这样的凛冬是否还能生存下来。

中国人爱吃,在吃的环境下洽谈业务、联络感情更是多少年都亘古不变的。30年前,理科的研究生有一千多加元的奖学金,文科的学生假期没有收入,还需要自己去打些散工。房租是主要开支,其他包括养一辆二手车的保险和汽油费以及日常消费品,这些都是固定的开销,能够变通的地方就剩下嘴了。然而这张嘴又委屈不得,就会想出各种办法成全。

我的猴哥率先组织了家庭式共享食堂,我叫他猴哥,因为他跟我一样都属猴,大我一轮,他的母亲叫我“小猴子”,于是他自然而然就成了我的“猴哥”。那时候在海外的中国人完全没有现在如此庞大的规模,来自同一个地方,志趣相投的很快就会抱团成为兄弟姐妹发展为后天亲人。猴哥是个善良,无私,乐于助人,对朋友掏心掏肺的老好人,我的猴嫂在国内时是省级医院的心脏科医生,拿过手术刀的她到了加拿大无法继续行医就成了厨房里的巧手媳妇。

几个老婆还没拿到签证来团聚的单身汉成为猴哥家食堂的幸运儿,他们每个月交给猴哥最基本的伙食费,由猴嫂精打细算统筹安排每天以最低的成本做出一桌子晚餐和第二天每个人的午饭盒。猴嫂是土生土长的南京人,会做地道的盐水鸭。她做了无数只盐水鸭,以至于多伦多领事馆举办留学生联谊活动都点名要猴嫂的“私房鸭”,她的配方惠及当年无数留学生,我甚至敢说至今北美的华人餐桌上出现的盐水鸭有一大半都是来自猴嫂的配方。

我因为已经有了自己的小家,不符合加入共享食堂的条件,只能走过路过闻到猴家飘出的香味猛咽口水。他们家每天会先把一大箱子有机垃圾放在门口,然后共享食堂停止营业后由单身汉们轮流带去垃圾房。从这些垃圾中能够基本判断出伙食标准,然后那些具体菜肴就在无限的想象中在宿舍区流传开来,成为茶余饭后的话题。

正如你所说,老友重聚、新朋相会,家庭聚集、商务谈判,无一不是边吃边进行。我们在人口只有30万,开车路过Downtown不能眨眼,一眨眼就不见了的大学城,所有重要的活动都跟吃有关。谁毕业找到工作了,谁生孩子了,谁搬家了,谁发好文章了,谁有了闲钱回国探亲要践行,回来后洗尘最终都浓缩为一桌子的杯盘碗碟,觥筹交错。

记得有一天,猴嫂请了我们去吃饭,说是有神秘食物招待贵客。终于吃到杯盘狼藉接近尾声,猴哥郑重地走到冰箱前,拿出了一小罐黄泥螺,这时候我发现每个人的脸上不是垂涎而是神圣的表情。要知道,能够带出这样一罐食品进海关是绝对不容易的,要冒着被罚款,上黑名单的风险。猴嫂怕卤水泄漏,用了无数只塑料袋外面再里三层外三层包上了棉毛衫带了出来。我们每个人分到了4粒,大家默默地吃,细细地品味。我已经完全记不清那天究竟是个什么好日子,或者发生了什么大事情,我也不记得猴嫂烧了其他的什么菜,我只记得那四颗黄泥螺,至今仍然记得那——微醉的醇香。

现在,是已经到了想吃什么就基本能吃到什么的年代了,但是我们有时候还是会去寻找当年的味道,比如我们总是会发现荠菜不如以前的香了。现在的荠菜多数是种植的,以前都是地里野生的,而且我们小时候还去挖过,野生的味道也包括了那些记忆。即便现在买到了野生荠菜,我们还是会近乎偏执地认为那不是从前的味道,我们还是会继续锲而不舍地寻找,最后还是毫无悬念地失望。我想,那味道是找不回来了的,那应该是流逝的岁月,其实留在我们味蕾上,记忆中的都是岁月的滋味。

Helen

2020年4月1日