旅澳夢子

澳洲早期華人的故事补充资料

一. 梅光达在的成长环境

在辑录梅光达先生生平的过程中,主要依靠早期的英文和华人报纸的报导,所以在梅光达在九岁抵达澳洲时的生活并没有太着笔。另外假如专门搜集该地区早期华人的资料的话,也害怕有喧宾夺主,让梅光达的资料变成附属,这就有失原意了。

澳洲的博士Barry McGowan先生是研究澳洲早期华人生活的专家,重新拜读他在2008年写的“From Fraternities to Families: The Evolution of Chinese Life in the Braidwood District of New South Wales (NSW), 1850s – 1890s”一文,以及2015年写的“Tracking the Dragon – The History of the Chinese in the Temora district of New South Wales”一书(“Tracking the Dragon”是系列书籍),故对早期华人有更深的理解。尤其是前者,更能理解和清楚梅光达先生在后来的人生轨迹。对历史的研究及发掘,有更新的认知而不是人云亦云,这才是我辈应有所为的地方。

1.早期华人的淘金地

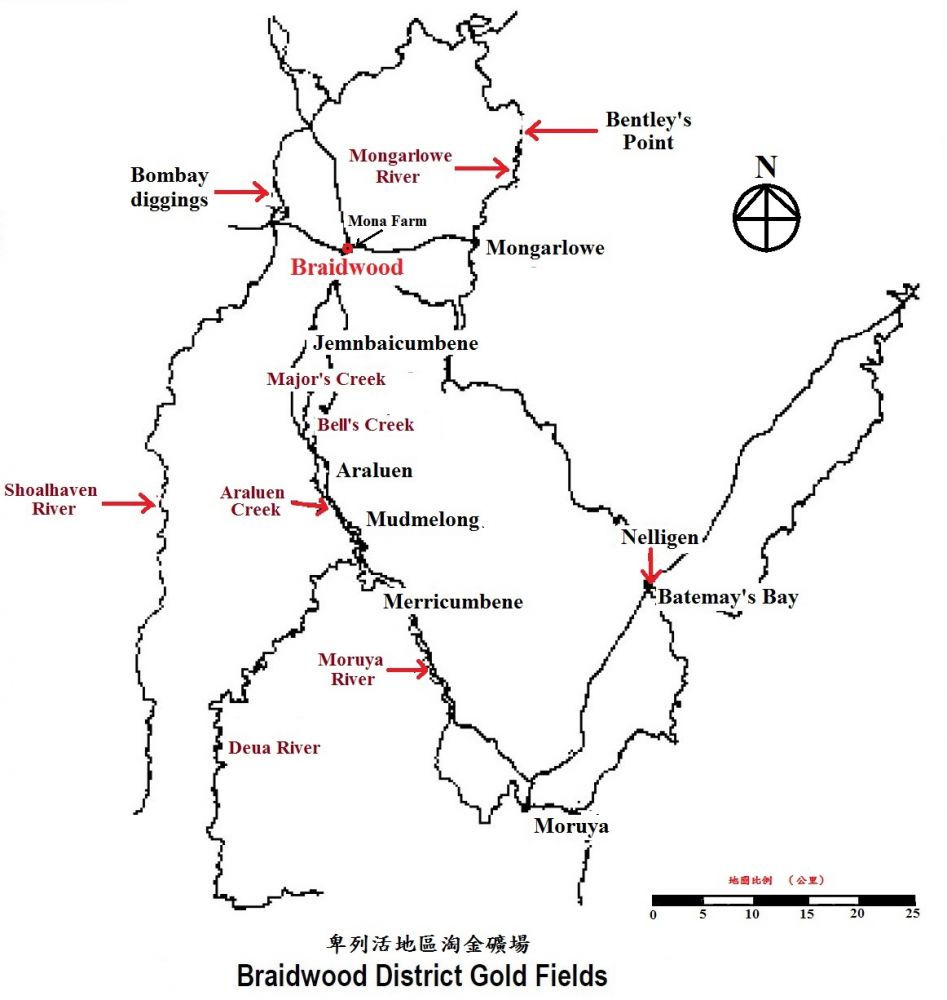

梅光达岁到澳洲时是在Major’s Creek﹑啤炉溪Bell's Creek﹑亚孻连埠Araluen三地生活并成长,在年没有离开前基本的活动范围也是在这三地。然而这三地都属卑列活埠Braidwood金矿区的范围,金矿区的人口大多数属流动性的,尤其是华人。这样一来,就不免使梅光达对中西文化的差异及日后的生活有所选择。

卑列活埠Braidwood在1851年时的人口只有212人,但到了1859年时华人的淘金工超过2000人,主要散布在Araluen、Major Creek、Bells Creek、Jembaicumbene和Mongarlowe。从1858年到1862年,单在Jembaicumbene和Mongarlowe矿区,每年至少有1500名中国矿工,在其它矿区至少有500人。卑列活埠Braidwood与维多利亚省的Ballarat 或Bendigo不同,维多利亚省的类似是矿业小镇,卑列活埠Braidwood及纽省的Bathurst近似地区的行政中心,有酒店、教堂、警察局和法院、零售场所和一些工业,如面粉厂和蒸煮厂。

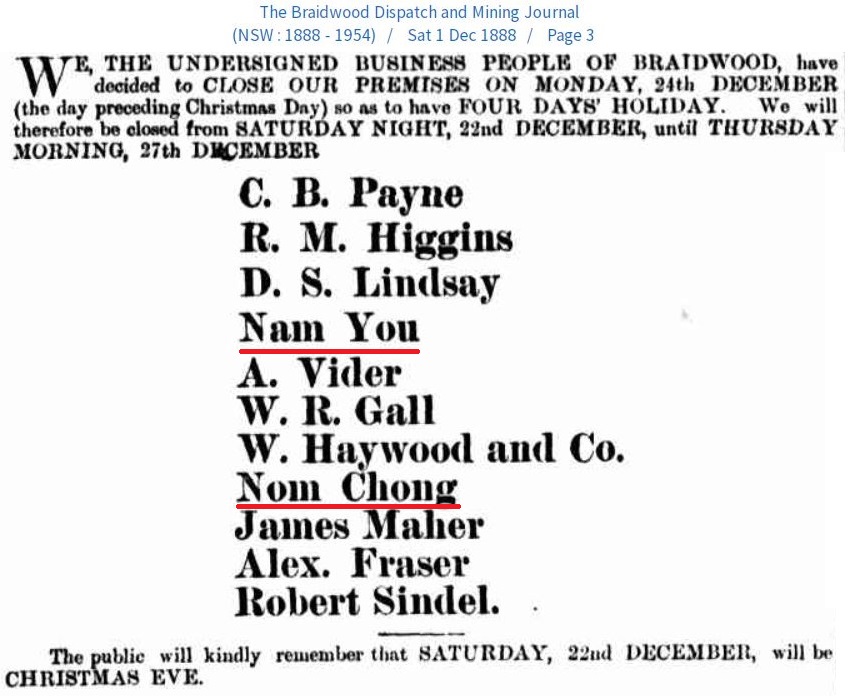

卑列活埠也有华人商店两间:“Nam You”和“Nom Chong”,据说都是梅光达的朋友。

先看一张地图,原图是在Barry McGowan““From Fraternities to Families: The Evolution of Chinese Life in the Braidwood District of New South Wales (NSW), 1850s – 1890s”一文,有点模糊,所以重新将地名标示。

2. 早期卑列活埠Braidwood地区华人生活状况

无论探索梅光达或该地区华人生活状况,本来最佳的办法是当地当时的英文报纸(华人报纸出版的时间太晚了)。卑列活埠前后有三份英文报纸:

Braidwood Independent (NSW : 1867)

The Braidwood Dispatch and Mining Journal (NSW : 1888 - 1954)

The Braidwood Review and District Advocate (NSW : 1915 - 1954)

“Braidwood Independent”仅出版1个多月就停刊了,也就是说从1867年到1888年间很难追溯早期华人生活状况,只能从仅存的少数照片或遗址的情况来判断。

据考察,华人是在欧洲村庄和城镇附近生活和工作,尽管通常是在郊区的独立区域,当时称为“营地”。 营地的空间安排更多地由地理决定。在Jembaicumbene、Araluen和Major Creek,从地形上看,任何一组矿工都不可能互相避开。另一方面,在Mongarlowe这样的土地上,有许多小溪、沟壑、山脊和点,远离种族隔离的地点或营地确实存在,但这种隔离反映的是地理位置和淘金的机会,而不是有意的排斥。在Jembaicumbene,中国矿工分布在整条小溪上,但与Mongarlowe一样,他们的主要定居点靠近欧洲村庄。

大概在1860年6月有一个临时寺庙很早就建在了镇外几公里的平原上,类似于矿工帐篷的建筑,但具体位置不很明确了。第二座寺庙于1861年2月开放,其位置在后来的一张未注明日期的地图上。

现在在Majors Creek已经没有留下任何可见的中国营地的痕迹,尽管在1868年确实存在一个; Mudmelong的主营地和阿拉鲁恩山谷Araluen Valley的寺庙遗址只剩下少量遗迹;在Bells Creek贝尔斯溪,只有零星的中国茅屋遗址和挖掘遗迹。

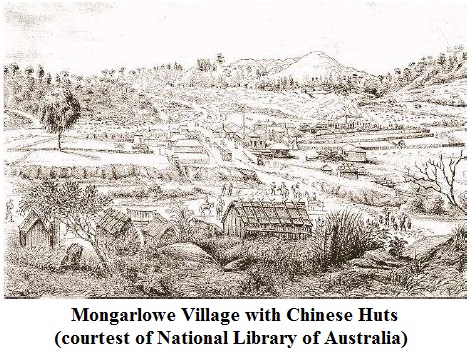

尽管如此,下面的图片可以有一定的想象空间:

图片的右下角开始是一条大道到中间位置是欧洲人的小村庄,大道再往左上面伸延。华人的营地大约是欧洲人小村庄两侧的小点了。

下图是离卑列活埠约2公里的地方 – Mona。图片中的是一个华人菜农在雇主的土地上工作,这种工作有一个统称是“Market Gardener”。

现在的Mona如下一幅图,只是不知道我们的前人在那个方向了。

在Majors Creek不仅仅梅光达的养父母拥有土地及开矿权,其它人也有(如下图),但到了1888年前后开矿已非常艰难,故陆续出售离开。

3. 义兴会在卑列活埠的活动

洪门在国内是清代早期的“反清复明”的秘密组织,当流存到海外时宗旨有了改变,以:“保护华人,提倡互助,讲究忠义,维护会员利益,协助会员生计”为主,到了辛亥革命前后大力支助孙中山才算有了“维基百科”所加的“爱国家,爱民族”。然而在“维护会员利益”,再来“讲究忠义,提倡互助,保护华人”,与其它华人社团产生冲突继而械斗,直接影响到当时各殖民地的安定,所以新加坡及西澳等政府均宣布为非法组织进行取缔。

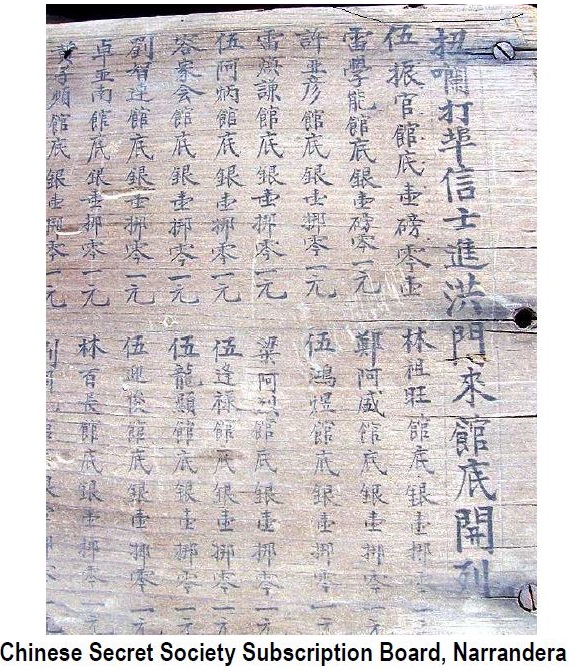

义兴会(洪门)在纽省分两支,一支的梅东星派,门下多在纽兰打埠Narandera附近,也就是梅光达在1883年有关华人营地视察及报告的地方,另一个是游帝选(游广)。按洪门天地会内的传统,凡天地会成员,只要抄得会内的歌本、会簿,即可辗转传会(也就是“收徒”)。在纽兰打埠Narandera附近偶然发现发现了一本洪门会簿,寺庙门背的一件木板的后面贴在一张纸(如图),可以肯定本迪戈的洪门会簿是由中国大陆流传去的,但不一定是直接传入,或许由东南亚地区传入。本迪戈的会簿应是清道光朝以后的抄本,同时也可以推断洪门天地会传入澳洲时间,必定在道光朝以后。纽省洪门就更晚了,也有可能是从维多利亚省传入。

梅东星派系于1913年在雪梨有500余人,纽省其它地区有2000-3000人。雪梨商人中不少是梅东星派系的,包括黄柱﹑孙俊臣﹑伍鸿龄等人,“民国报”也是以义兴是商人为主的。

洪门后来改名为致公堂及中华民国公会,是辛亥革命之后的事。

至于游广及其门下的报导极少,卑列活埠的义兴会属那一派系,目前没有人深究。

洪门会所多设在关帝庙,以示“忠义”之意。设庙及维持的经费源自会员的捐纳,少部份来自善信的“香油”捐奉。

在卑列活埠前后的两座庙宇也极有可能出自洪门,只是目前没有档案资料去证实。

梅光达信奉天主教,与洪门有交集,应属“敬而远之”,没有资料证实。

二. 梅光达與教會

梅光達早年在啤爐溪Bell's Creek已信奉基督教,所以到雪梨後也一直與華人基督教教會有來往並參加他們的活動。

1893年5月27日雪梨華人長老會Chinese Presbyterian Church由牧師周容威設立,同期還有司徒仟牧師。教堂設在老牌唐人街的域士活街Wexford St(現在的Foster Street交界處),原地是司徒仟購入捐出(“到處福音”:廣益華報1895年10月25日第6頁)﹑周容威募捐籌款(“善法籌資”:廣益華報1895年7月12日第7頁)﹑洋人贊助(“善法籌資”:廣益華報1895年7月12日第7頁)而建成。雪梨華人長老會後來數次搬遷,是後話了。

梅光達多在洋人教堂,參與華人教會活動的報導不多,僅擇一二:

- “英七月卅一號晚,會師禮教堂。…. 光達翁又言我華人在外邦者,以仁義相交,凡修德者必修己,然後修人。惟我華人在此金山,無意過地界要罰銀50磅,納身稅100磅,否則禁監二年。今有華友二名無辜受累,務求列位稍有些機會,要著意出力辦妥。葢禁我華人到埠,例已成事,無言可說。惟嚴禁我華人來往過界,總要留心如何打通爲是。斯時在座無不拍掌稱善。….” (廣益華報1895年8月2日 第6页 “善與人同”)

- “英曆五月十七號晚雪梨埠浸禮公會,在蝦厘士街教堂陳設幾筵,鋪排茶餅,招人聚會,每年一次,有餘慶焉。該晚到場者,高朋滿座,勝友如雲,男女聲歡,老幼情篤,來客多衆,分先後以敘席。…. 光達翁感謝列位洋人深情厚貌,親愛華友。….” (廣益華報1898年5月20日 第4页 “教堂聚會”)

三. 梅光达逝世

梅光达出殡前的场境,广益华报在1903年8月1日第4页的“梅光达寿终”一文有所报导:

“…. 当未殡殓时,光达岳父在大门接客,岳母在楼上引客看尸。照洋人之礼,其尸在床用平素之毡遮盖,面用白丝巾盖之。凡客登楼入睡房时,光达外母揭开丝巾,被客见面。有亲切朋友,则低头用口唇安在死者额头啜之,此为朋情之爱。亲属者,将自己口唇安在死者之面上啜之,此为痛切之亲爱。更亲者,即如夫妻之情,要将自己口唇安在死者之口唇啜之,此为洋人啜嘴之礼也,生死无分。华礼吊唁,俱用香烛;洋礼则用花球代之。见他岳父岳母,虽登花甲,发白年高,甚为壮健。光达乃六月初三礼拜晚九点钟辞阳。妻儿在前,长女雪英十六岁,次女雪清十四岁,三子飞虎十一岁,四女雪梅七岁,五女雪花四岁,六男宝祥三个月大,总共二男四女。闻说病根原,因润五月廿四礼拜六晚,受梓友将有百名恭贺宝祥满月。该晚饮后回眷,觉欠精神。一愈一反,至昨初三晚劳苦尽尾。….”

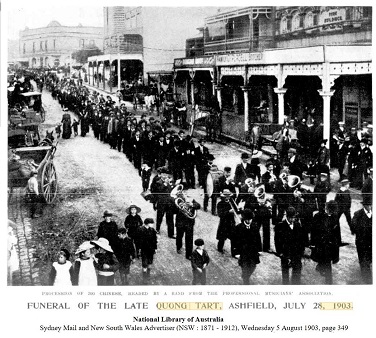

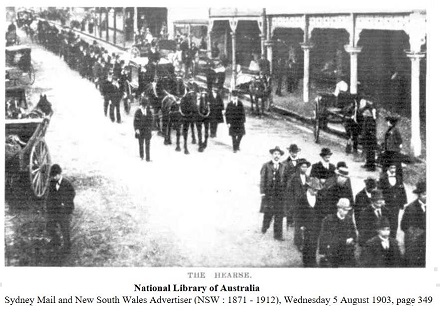

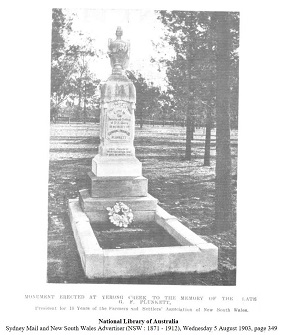

至于出殡时的情况则是雪梨晨锋报在1903年7月29日第7页的“FUNERAL OF THE LATE MR. QUONG TART”较为详尽:

葬礼是在Rookwood乐活举行,送葬则先在Ashfield哑市啡(現稱“艾士菲”)的家中开始。棺材是用抛光的橡木做的,上面装饰着银饰,上面放着死者的共济会围裙。约瑟夫·贝斯特牧师在房子室内主持了一个简短的仪式,在房子外到哑市啡火车站都聚集了一大群人。在专业音乐家协会乐队的带领下,送葬队伍向车站行进,大约200名死者的同胞与之同行。因为收到了许多人献花的礼物,不得不专门腾出一辆马车来运送。人们多是乘坐特别安排的火车或普通火车前往乐活,1500人在乐活列队走向墓地。在那里副主教兰利在神父的协助下,由约瑟夫·贝斯特和苏胡·腾宣读葬礼仪式。华人牧师司徒仟Soo Hoo Ten用中文宣读了仪式的一部分,副主教发表了简短的致辞。大约40名教友穿着皇家长袍站在坟墓周围。祈祷仪式在圣歌“与我同行Abide with Me”中结束。

送殡时图片如下:

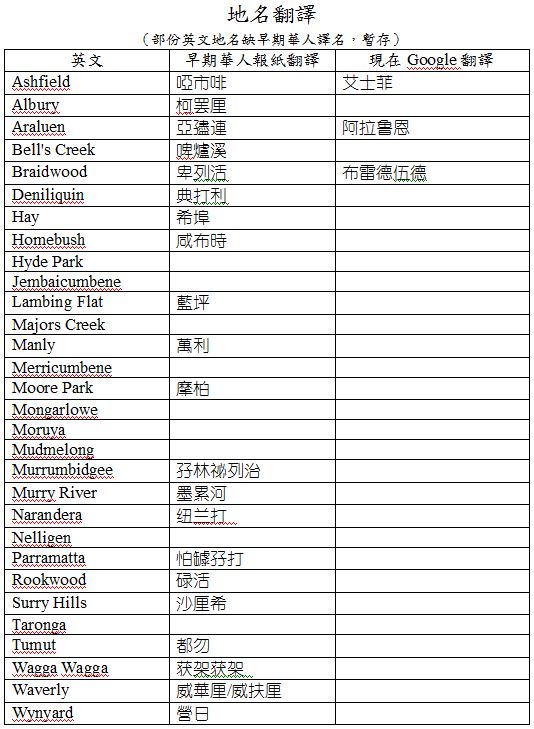

四. 地名翻譯

期待对当时其他著名华人的介绍文章!