二十多年來,我一直致力於英詩漢譯,斷斷續續翻譯的部份英詩,結集為《英美

抒情詩新譯》(一○八首,臺灣商務印書館,2012年)。

新譯除了多借鑒中國古典詩詞的形式和風格之外,比別家翻譯更多一些譯注,以便釐

清英詩翻譯中一些頗有爭議的問題。

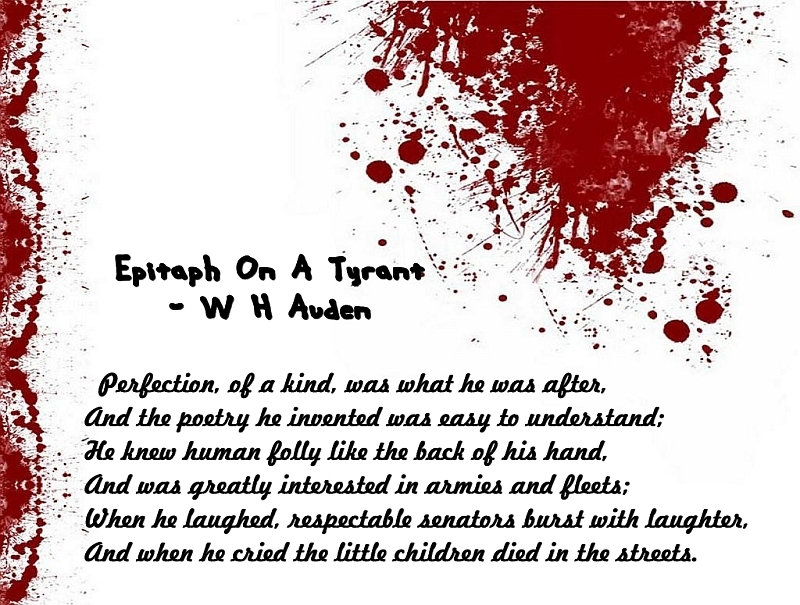

儘管如此,對於某些詩的譯注,仍然意猶未盡。例如,二十世紀著名詩人W.H.奧登的《一個暴君的墓誌銘》(Epitaph on a Tyrant),是耐人尋味的,值得評論。這

首詩寫於一九三九年,一般認為是二戰爆發之前詩人針對希特勒而作的。全詩只有六

行,前人已有多種譯文,新譯如下:

完美純淨,乃其盛年所求,

霸氣賦詩,辭章通俗易讀;

深諳蚩氓,熟如自己手背,

兵燹軍艦,引為無窮樂趣;

龍顏一笑,群臣應聲噗嗤,

狼嗥徒起,童子死於街衢。

這首詩的原文采用日常生活的用語,簡練準確地勾勒了一個暴君的肖像。這個暴君,

既是一個有說有笑的活生生的人,又是絕對權力的象徵。但是,我的新譯採用了與前

人的大白話翻譯有所不同的筆法,較為古雅,並且略帶翻譯中的「歸化」策略,在中

文中,就是「漢化」策略。

我的考量是,中國歷代暴君,也許比西方暴君更通詩詞歌賦,尤其是毛澤東這樣的現

代暴君,風騷遠勝希特勒、斯大林、齊奧塞斯庫或卡斯特羅。他得心應手地把詩詞用

為政治宣傳工具,同時流露出貌似無產階級革命豪情的「霸氣」,這一點,簡直無人

可以比肩。

法西斯美學追求的完美

希特勒追求的那種完美,是絕對權力的完美,也可以說是金髮碧眼的純種雅利安人種

統治世界的妄想。後來,這種追求鮮明體現在法西斯美學中。完美的雅利安人,在某

些方面類似於中國革命文學中「高大完美的無產階級英雄」。依照這種「完美的偏見

」,猶太人,吉普賽人乃至同性戀者,像「牛鬼蛇神」一樣,均屬於應當清除之列。

奧登本人就是一個同性戀者。在寫這首詩之前的一九三八年,詩人曾和他的同性戀朋

友伊修伍德訪問抗戰烽火中的中國。由此可見,奧登對法西斯主義的憎恨,除了公義

之外,還有他自己私生活的隱衷。

十九世紀美國歷史學家莫斯利(J L Mosley)曾經把十六世紀荷蘭獨立運動領袖奧蘭

治親王威廉(William of Orange)讚揚為照耀荷蘭民族的北斗星:「當他去世兒童

在街頭哭泣」(when he died the little children cried in the streets)。奧登基於歷史事實,在詩中把這句話反過來寫,我的意譯是「狼嗥徒起

,童子死於街衢」。

這裡的cried 一詞原本兼有(鳥獸)叫喊和哭泣等多種意義,在後一種意義上,奧登

這一行詩也可意譯為「鱷魚流淚,童子死於街衢」。不管怎樣,孩子的死與暴君的行

徑表面上沒有直接聯繫,至少可以說,暴君不是也無須充當直接操刀的殺人犯。但是

,暴君的一舉一動,言笑震怒,自然會有朝臣下人心領神會,遵意而行。

現代暴君和古代暴君有所不同

故國三十多年前,當毛澤東逝世,在街頭哭泣的,有全中國的老幼婦孺,有的甚至泣

不成聲,暈厥倒地。這一幕,去年北韓的暴君金正日逝世後,又一次在平壤和北韓各

地上演。這種反諷現象,充分說明了暴君極大的欺騙性。正如匈牙利作家凱爾泰斯尖

銳指出的那樣:現代暴君與古代暴君本質上是一樣的,兩者的一個差別在於,像莎士

比亞的《理查德三世》中的主人翁那樣,有些古代暴君敢於承認自己就是流氓,而現

代暴君,往往以人民領袖自居,被當作人民大救星來歌頌和悼念。因此,如果直接借

用莫斯利讚揚奧蘭治親王威廉的話來形容暴君,雖然具有莫大的反諷意味,卻同樣是

歷史事實。

這一點,很大程度上得力於暴君「深諳蚩氓,熟如自己手背」。建立在這種熟悉的基

礎上,暴君「相信群眾」是完全可以被愚弄被運動的。結果,反諷的是,群眾也相信

他們的領袖是完全可以信賴的。甚至當暴君「偶爾露崢嶸」本相時,群眾仍然不能覺

醒,寧願沉浸在一頭霧水中。

但是,光有謊言是不行的,暴君嗜好的另一個重要手段,就是奧登詩中寫到的「兵燹

軍艦」。在我們眼裡,這是「武裝鬥爭」的暴力和革命勝利之後維穩的暴力的象徵。

暴力,不僅僅是暴君的一種手段,它同時就是目的,因為「與人奮鬥,其樂無窮」。

希特勒式的暴君已經連同他的「兵燹軍艦」灰飛煙滅了。偉大詩人奧登及其《一個暴

君的墓誌銘》等傑作,卻可以名垂詩史。在人類贏得大自由之前,用布羅茨基的話來

說,在人們忘記拼寫暴君的名字之前,這首詩可以在不同民族和不同語言中不斷給與

新的闡釋。

--轉自《開放》雜誌 2012年7月號