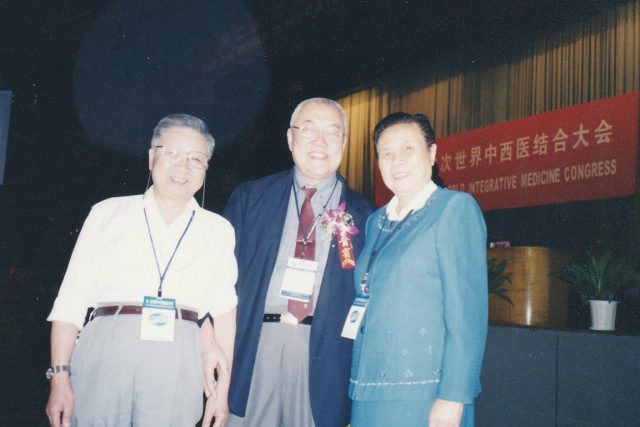

《李鸣真教授:博爱济众、德医双馨(3)》

若敏

1965年秋,李鸣真被任命为中医科副主任,开始了她在中西医结合治疗急腹症领域的探索。她很快发现,中医药在胆道疾病、阑尾炎、泌尿系结石等急症治疗上具有独特优势,许多患者免于手术之苦,康复出院。这一发现让她对中医急腹症治疗产生了浓厚兴趣,也让她逐渐从妇产科转向这一新兴领域。

(左二李鸣真教授,左三叶望云教授,正在做实验)

【弥合分歧:辨证与辨病的融合 】

初到中医科,李鸣真敏锐地察觉到科室内部的学术分歧。老中医坚持传统的“辨证论治”,而西学中医师则倾向于结合西医诊断的“辨病论治”。两种思路的碰撞,常常导致诊疗方案的争议。

例如,在治疗泌尿系感染时,老中医注重患者的虚象,主张补虚;而西学中医师则强调炎症本质,主张清热利尿。李鸣真认为,急性期应以祛邪为主,慢性期则需兼顾扶正,二者不可偏废。然而,理念的差异仍在。

【学术突破:阑尾周围脓肿的中医治疗】

1966年初,全国中西医结合治疗急腹症学术会议即将召开,李鸣真决定总结中医科在阑尾周围脓肿治疗上的经验。蒋洁尘主任带领团队突破常规,改用治疗“外痈”的“仙方活命饮”加减,并针对西医诊断加强清热解毒药的使用,效果显著。后来,团队进一步优化方案,仅用3-5味药(以蒲公英为主)仍能取得良好疗效。

为确保数据的严谨性,医院安排外科权威裘法祖教授进行鉴定。裘教授原本对中医持怀疑态度,但在详细查阅70余份病案后,他惊讶地发现,许多在外科抗生素治疗无效的患者,经中药治疗后竟痊愈出院。他由衷赞叹:“真是非常感动!中医治疗阑尾周围脓肿的疗效是确切的!”这一评价,让李鸣真和团队备受鼓舞。

1966年暮春,卫生部中医司司长吕炳奎视察时,李鸣真代表科室汇报了中西医结合治疗急腹症的成果。吕司长高度肯定:“这证明中医不仅能治慢性病,在急症领域同样有独到价值。”他要求李鸣真尽快整理成书面报告,带回北京推广。

然而,正当工作渐入佳境时,文化大革命爆发。李鸣真因家庭出身问题被免职,甚至被扣上“走资派”的帽子。尽管内心遗憾,但她仍以乐观态度面对,转而潜心钻研业务。

【首次争取卫生部专项经费(1979年)】

1979年,全国百废待兴。卫生部部长江一真为贯彻中医政策,决定召开"全国中医和中西医结合工作座谈会"。会议规格极高,由吕炳奎司长主持,江一真部长、钱信忠副部长亲自参会,新华社、《人民日报》等主流媒体全程报道。

大会发言一鸣惊人

会议期间,李鸣真被推举代表三所医学院作大会发言。她精心准备至深夜,发言分为三部分:

1. **展示成果**:系统总结三所院校的中西医结合科研成果,印证"中国医药学是伟大宝库";

2. **反映困难**:直言不讳指出当前工作中的瓶颈问题;

3. **提出建议**:针对性地给出政策建议。

她的发言持续一小时,钱信忠副部长两次现场提问,均获精彩回应。

由于代表们如实反映问题,卫生部决定拨付"特殊补助经费"。虽因财政限制未能全国推行,但武汉医学院等三所部属院校各获6万元。这笔经费对长期缺乏科研投入的中医科犹如及时雨,为实验室建设提供了资金。

1979年秋,中华中医学会成立大会召开。武汉医学院提交5篇高质量论文,吕炳奎司长特批蒋洁尘与李鸣真以"特邀代表"身份参会。

此后,凭借扎实的科研实力:

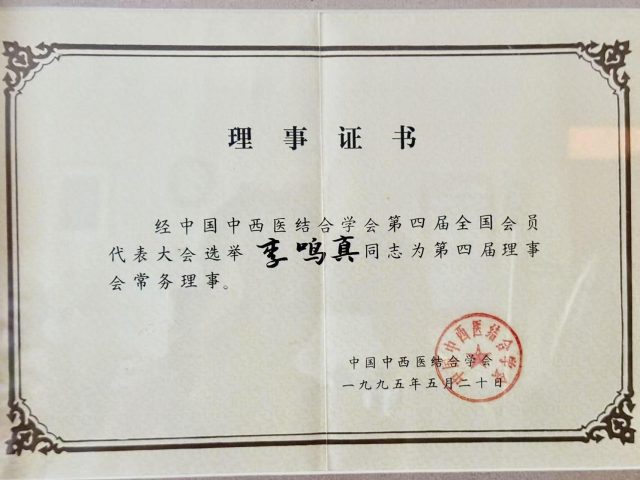

- 李鸣真当选湖北省、武汉市中西医结合学会副理事长

- 成为全国中西医结合研究会急腹症专业委员会委员

- 担任6本学术期刊编委

随着改革开放深入:

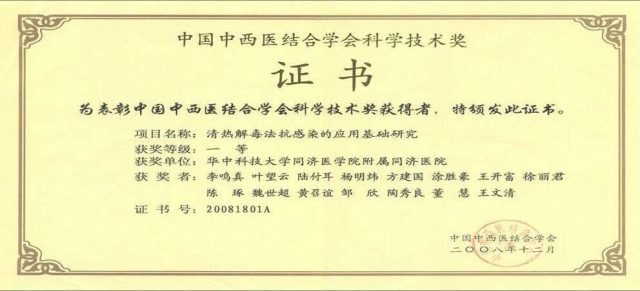

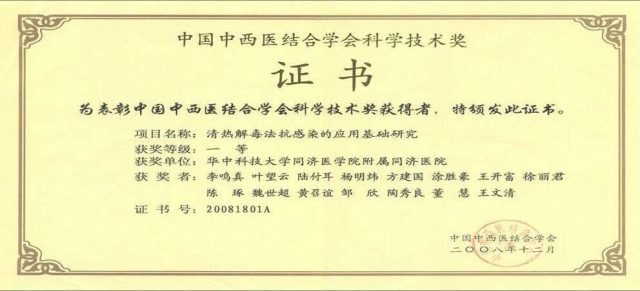

1. 连续获得国家自然科学基金、"七五"攻关等重大项目

2. 1980年代中期当选湖北省中西医结合学会理事长(连任两届)

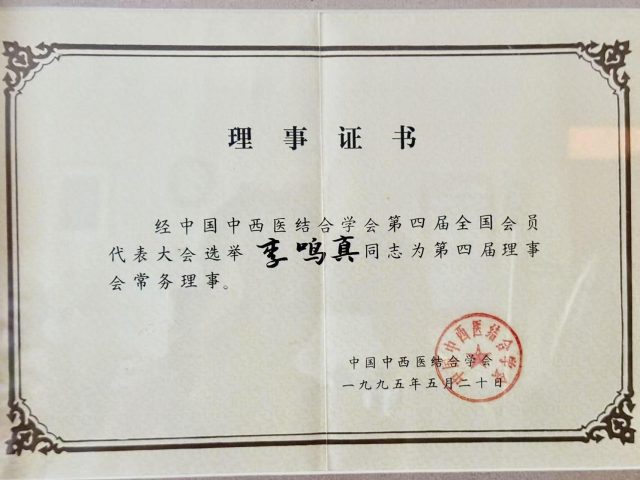

3. 晋升为全国中西医结合学会常务理事

新任院长南登昆教授秉持"任人唯贤"原则,李鸣真先后担任:

- 医院院务委员会委员

- 学术委员会常委

- 四级职称评审委员(含报卫生部审批的最高级别)

- 获"科研能手"、等荣誉

【忘年之交的深厚情谊】

1980年代初,蒋洁尘主任因肾萎缩住院治疗,每周需进行两次血液透析。当时中医科三位主任中,钱振坤副主任也常因病住院,舒沪英被借调至教学办公室,科里行政工作全落在李鸣真一人肩上。

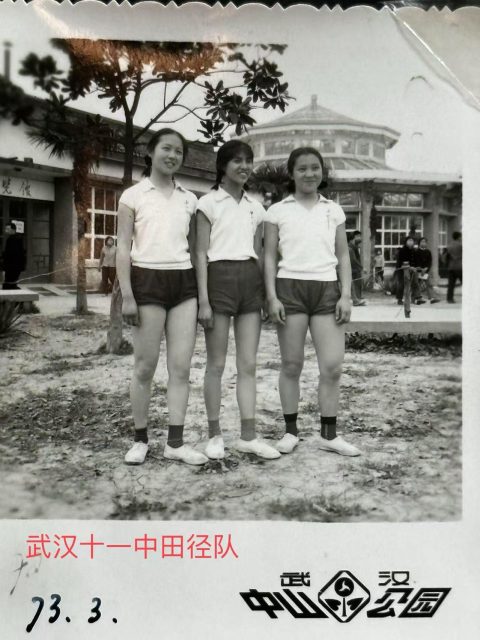

李鸣真将一周六个上午平均分配到门诊、病房和实验室,下午处理行政事务或值班。即便休息时间,她也常去图书馆查阅资料。长期超负荷工作让这位运动员出身、素来身体强健的李鸣真也支撑不住了,每天下班回家第一件事就是躺床休息。

1982年春,李鸣真出现周期性高烧,血沉高达140mm/h(正常值的7倍),被强制住院检查。住院期间,她仍常去探望蒋老和钱副主任。在蒋老病房里,他们谈病情、谈工作、谈学术、谈京剧,常常一谈就是整个下午。蒋老曾深情地说:"我们俩可真算得上是'忘年交'。"(两人同属马,蒋老年长12岁)

【悉心指导研究生】

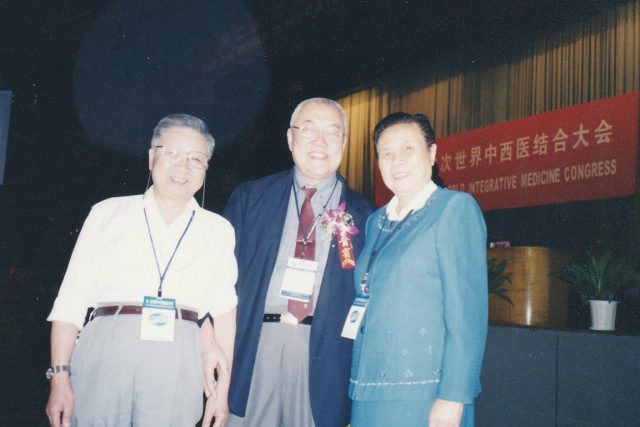

(左一汪先恩,左二叶望云教授,左三李鸣真教授,左四陆付耳留念)

1970年代末恢复研究生制度后,蒋洁尘教授招收了第一位研究生林菊生。当蒋教授病情加重时,将培养任务委托给李鸣真教授和叶望云教授。

叶望云教授1948年在上海考入同济大学医学院,1954年成为儿科医生,并随同济医学院整体内迁而到武汉,从此就一直生活在江城。1958年后被选送到 “西医离职学习中医班”,从而走上中西医结合之路。

他们指导林菊生开展"抗炎6号"的抗内毒素研究,经过反复修改16次,最终论文获得"全优"评价。

为留住这位人才,李鸣真专程赴福建林家做工作,最终说服其留校。林菊生后来考试成为过晋源教授的博士生,留校,最终成为肝病研究所所长、博士生导师,但始终对李鸣真教授心怀感激。

这段忘年之交不仅见证了两位医者的深厚情谊,更彰显了中医传承中师道尊严的可贵传统。蒋洁尘教授的离世让李鸣真痛失良师益友,但蒋教授的人格魅力和学术精神永远留存在李鸣真心中。

【参与叶剑英元帅医疗抢救纪实】

1984年7月,武汉正值酷暑。李鸣真突然接到钟瑞胜副院长紧急通知:一位中央首长急需使用她主持研制的"抗炎6号",要求立即赴京参加医疗抢救小组。当晚,她携带药物和资料乘特快列车北上。

抵达北京后,李鸣真被接到西山别墅,得知患者是开国元勋叶剑英元帅。叶帅因慢性支气管炎合并感染,长期低烧,在使用多种进口抗生素无效后,出现多器官功能衰竭:肝昏迷、肾功能衰竭、呼吸困难,生命垂危。

抢救小组由近20名专家组成:

- 组长:301医院汪石坚副院长

- 西医专家:涵盖各专科领域

- 中医专家:

- 高辉远(主张温补)

- 广州名老中医黄老(主张清热)

- 李鸣真(中西医结合专家)

经过中西医结合治疗,叶帅病情逐渐稳定:

- 闯过1984年"八一"建军节

- 最终延续生命至1986年10月

- "抗炎6号"和中药煎剂发挥了重要作用

- 汪石坚副院长致感谢信,肯定李鸣真的贡献

- 1990年代媒体报道此事

这次特殊经历不仅展现了李鸣真的专业能力,也为她所在科室的发展带来了重要契机。

【严母慈父,育儿旧事】

李鸣真的第一个儿子因早产不幸夭折,让她痛心至极。1963年秋,她又怀孕了,她和丈夫胡佑华满心欣慰。可怀孕刚满七个月时,她突然出血,身为妇产科医生,她立刻判断是“中央性前置胎盘”,随即住院保胎。

怀孕八个多月时,她深夜突发大出血,只能做急诊剖腹产。好在孩子平安,是个男孩,全家总算欣慰,婆婆更是高兴,直说“丢了一个儿子,又还回来一个”。但孩子毕竟是早产儿,又因胎盘剥离常出血,营养不足,出生时体重只有2.5公斤,哭声微弱,还有轻度黄疸,天生体弱。

想到大女儿曾在托婴室里没人照顾,李鸣真和胡佑华再拮据也要请个保姆。邻居帮忙找来了“李伯伯”(湖北的叫法),她虽缠过小脚,却勤快能干,做事利落。

李鸣真奶水不足,孩子主要靠牛奶。夏天家里没冰箱,只能一天煮几回防变质;冬天夜里要喂奶,牛奶得一遍遍热,孩子饿得哭,她心里急也只能干着急。每晚喂奶换尿布都得折腾半宿,有时夜里要喂两回,几乎睡不了整觉。最怕孩子生病,这个儿子体弱多病,动不动就发烧咳嗽喘息。白天李伯伯照顾,夜里只能夫妻俩轮流抱着守着,第二天还得照常上班,常常是精疲力竭。

1965年,孩子好不容易长到一岁半,病才少些。李鸣真刚升任中医科副主任,就被派去省党校学习一个月,只能让李伯伯带着孩子睡。三周后孩子习惯了跟李伯伯睡,反而不肯跟她睡了,李伯伯疼他还自豪地说“比亲生的还亲”。李鸣真虽感叹,但也总算熬了一年半,终于能睡个囫囵觉。

那时他们夫妻俩工作十年,每月工资每个人只有65块多,加起来130块,要养两个孩子,还要给公婆寄赡养费,家里又请着保姆,经济常常入不敷出。工资月中才发,月底就见底,她只好厚着脸皮向李伯伯借钱过日子,下个月发了工资就还。就这样磕磕绊绊地撑了下来。

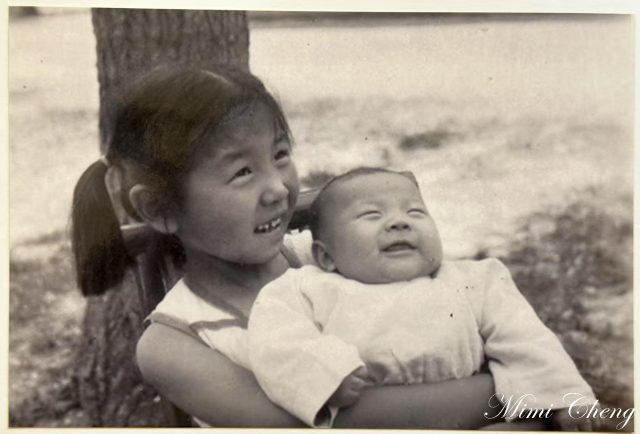

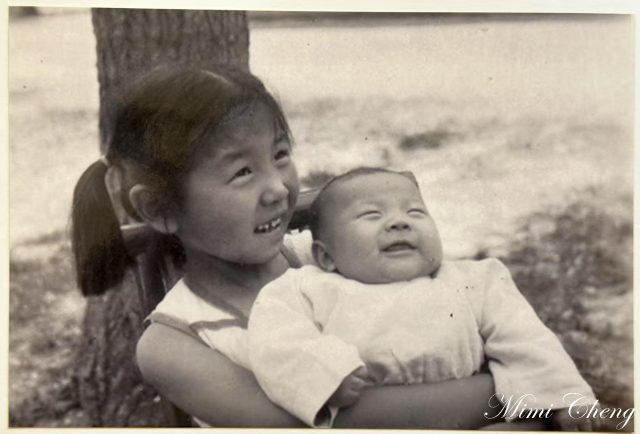

(胡培怡与弟弟)

那几年夫妻俩几乎没添新衣,吃饭能填饱就算不错,一个鸡蛋煮汤,三个大人只喝汤吃菜,鸡蛋全留给早产体弱的儿子,连年幼的女儿也沾不上边。孩子没零食,夏天连冰棍都吃不起,只有医院发的冰棍是孩子们的“专利”。正因为如此,他们一家逃过了那次痢疾流行。

70年代夏天,医院发的冰豆浆被痢疾杆菌污染,结果姥姥和儿子都患上了痢疾。那时医院病房紧张,李鸣真带着中医科腾床位、转病人,身先士卒,每天帮护士打点滴、倒便盆,忙到深夜才回家,连生病的儿子也只能靠李伯伯照顾。

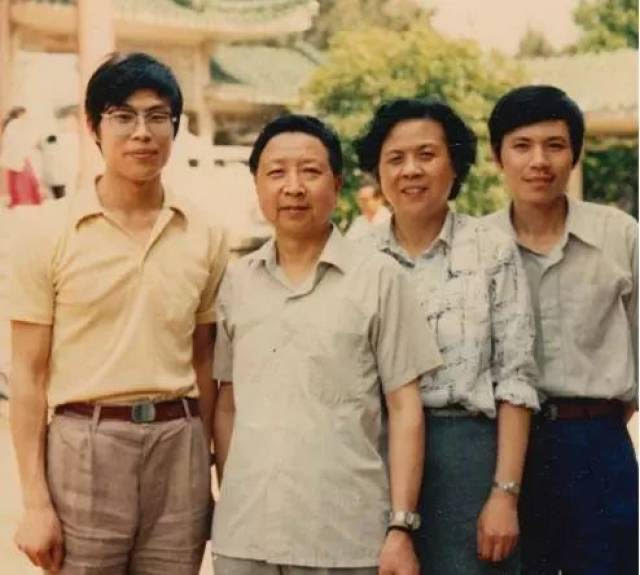

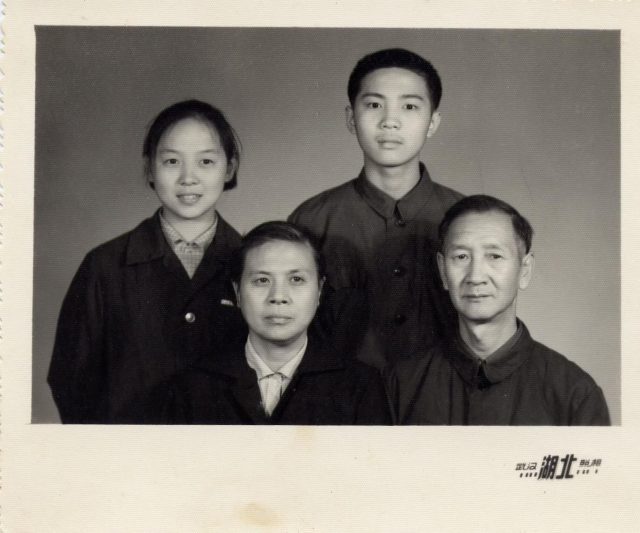

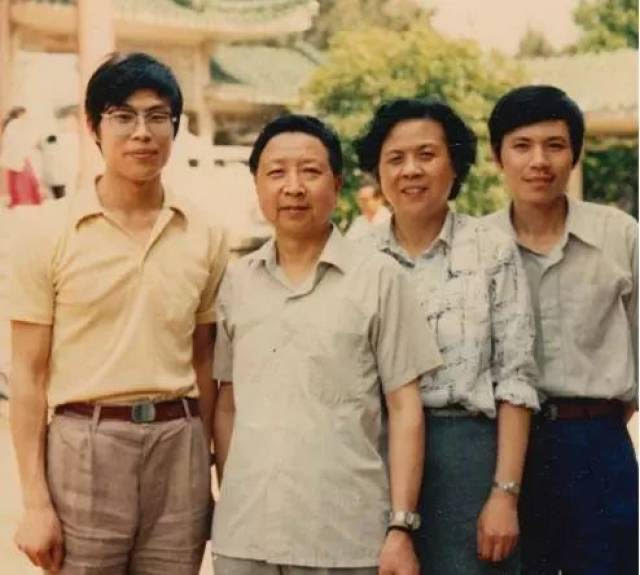

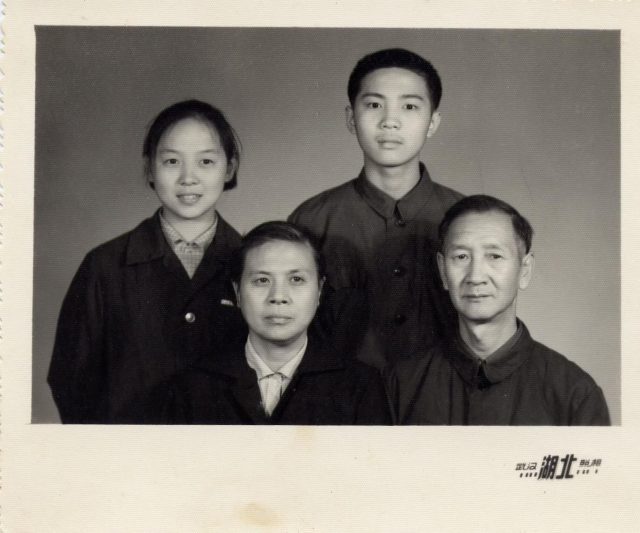

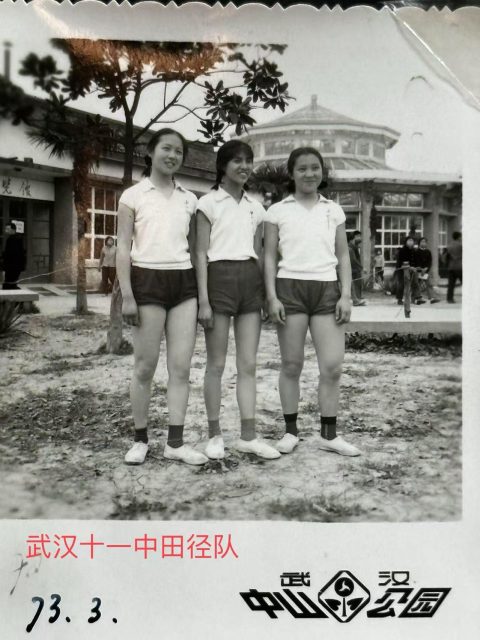

(全家合影)

后来女儿胡培怡上了武汉第十一中学,是校篮球队主力,也是田径队队员,和李鸣真年轻时一样爱运动,可正是长身体的时候,家里只能供得起泡饭配咸菜,鸡蛋牛奶都负担不起。至今女儿身高没超过她,这也许就是那时营养不足所致。儿子因早产先天不足,虽是家里重点照顾的对象,但条件所限,营养始终跟不上,身体素质差,这也是李鸣真心里的遗憾。

那个年代,李鸣真和丈夫忙于工作和各种会议,除了周末带孩子到操场看老电影,几乎没有娱乐,对孩子的关心也远远不够,很多都交给李伯伯操心。胡佑华教授比她细心,有空会骑车带孩子出去转转,是个典型的“慈父”。李鸣真既忙工作又要管家务,又因自小没享受过母爱,不懂如何表达,只想着要严加管教,把孩子教育成对国家有用的人,忽略了情感的抚慰。孩子们敬她怕她,却不亲近她,她还曾以“严母慈父”自豪,直到后来才明白,孩子心里其实缺了母爱,这一直是她深深的歉意。

(改革开放后,全家的合影)

李鸣真的故事,不仅是个人奋斗的传奇,更是中国医学在特殊历史时期转型发展的生动缩影。

(感谢李鸣真教授和胡培怡医生提供资料和照片,感谢陆付耳教授提供照片)

(完稿于2025年7月16日,美国亚特兰大)

谢谢分享

谢谢菲儿点赞

谢谢水星,我在武汉住过20年,我先生就是武汉人。上次武汉的作家胡发云来亚特兰大,到我家里做客呢

好多历史,感人,赞分享。

确实是这样,仿佛看到我妈妈那一代人