《胡佑华教授:山河破碎,走进抗日青年军(2)》

若敏

直到读齐邦媛的《巨流河》,我才真正明白,那些关于抗战的故事里,不只是血与火,还有一代知识青年的自觉与担当。他们原本可以坐在教室里读书温习,却在最危急的时刻,听从内心召唤,毅然放下笔,披上戎装,奔赴战场。

“一寸山河一寸血,十万青年十万军。”这不是一句空洞的口号,而是一代人的生命答卷。

当我读到胡佑华先生的回忆录,那些历史的碎片突然具象起来:深夜被哨声惊醒的仓皇、冬日操场上的高呼“冷不冷”、签下名字时热泪盈眶的少年……这些画面仿佛一幕幕浮现在眼前,不再只是书页上的文字,而是可以触碰到的真实。

胡佑华先生的经历,是千千万万个青年军人的缩影。他们之中,有的倒在异国他乡,有的默默归来,继续在人生的另一段旅程中守护这个国家的未来。他们没有喊口号,也未曾高调,他们只是用行动回应了那个时代的召唤。

在今天重读这些记忆,不只是为了缅怀,而是为了铭记一种精神:当国家需要时,有人愿意站出来。哪怕是一个学生,一个青年,也足以照亮黑暗中前行的路。

【山河破碎,热血难凉】

1944年,抗战进入最艰难的时期。西南战局告急,日军步步逼近。为了提升军队素质、扩大兵源,国民政府向全国发出号召:鼓励知识青年投身军旅,投笔从戎。

“一寸山河一寸血,十万青年十万兵。” 这句响彻全国的口号,激励了无数青年走出课堂、走向前线。胡佑华,便是其中一员。1944年12月的某个深夜,胡佑华所在的恩施“七高”校园里,清晰地传来了远方的隆隆炮声。那沉闷的声音,仿佛敲击在每一个学生的心头——日军已经逼近恩施。

那一夜,许多人难以入眠,原本的读书梦、升学梦,似乎在一瞬间碎裂。一个时代的青春,即将在硝烟中被重新定义。

不久之后,学校举行了动员大会。校长与来自湖北军区的代表在操场上发表了激情澎湃的演讲。他们讲述战况、分析形势,号召学生们挺身而出。青年远征军的政策也在会上正式宣读:

这是一支编入世界反法西斯联盟的正规部队,参军者将在编制、军装、训练、待遇等方面与盟军接轨,退伍后还可享受免试升学的优待政策。对现场的青年学生而言,这不只是一次动员,而是一场洗礼。

动员大会现场气氛热烈,掌声、口号、哭声交织在一起。许多同学热泪盈眶,冲到台前,在鲜红的志愿报名布上郑重签下自己的名字。

胡佑华也在人群中,他满脸通红、泪如泉涌。那一刻,他心中只有一个念头:国难当前,怎能退缩?如果人人都往后退,谁还来保家卫国?

他毅然走上前,写下自己的名字:“胡佑华”。当那熟悉的字迹出现在大红布上时,他感觉如释重负,仿佛酷暑中饮下一口冰泉。

大会结束后,哥哥胡佑文站上讲台,带领全校高唱《满江红》。歌声激昂,情绪高涨。

胡佑华在人群中找到了哥哥,激动地喊道:“我签了名!”哥哥笑着回应:“我也签了!”兄弟二人,相视一笑,情义与决心在那一刻深深交汇。

第二天,学校公布报名情况:全校约500名学生中,有300余人志愿报名,最终150人获批入伍。

周末,胡氏兄弟带着不安的心情回到家中。出乎意料的是,父母早已知晓报名之事,并面带微笑迎接他们。

“我们已经听说了,做得好,非常好!”父亲坚定地说。母亲也轻轻点头:“只有国家安宁,家庭才有明天。”

兄弟俩连忙表示歉意,未能提前征求意见,但父母并不责怪,反而以实际行动支持他们:请友人刻了两枚铝质图章,分别刻上两人姓名,章侧刻着四字铭文——“精忠报国”,落款是:“父母赠”。

接过图章的那一刻,两兄弟心中五味杂陈。这不仅是信任的象征,更是沉甸甸的托付。

【临别依依,母爱无言】

兄弟俩即将奔赴军营时,家中亲人纷纷围坐,兄弟姐妹们七嘴八舌地问起报名细节。父母虽心中不舍,却始终保持理智与支持。

然而命运无情——母亲后来因子宫颈癌病逝于异乡,未能等到日本投降,也没能等到儿子归家。这场告别,成了永诀,成为胡佑华心头一生难解的痛。

1944年12月20日起,青年学生陆续入营,正式编入“青年远征军”,简称“青年军”。同年12月底,第一批青年军在恩施集结出发。

那天,全城万人空巷,夹道送行。身着黄色军装、头戴军帽、脚缠绑腿的学生兵列队登车,神情坚定。亲人送行时,有人高喊鼓劲,也有人泣不成声,互道珍重。

1945年元旦前夕,部队抵达四川万县万家坝。胡佑华与哥哥被分别编入一营二连与三连。从这一刻起,他们正式开始军旅生活,把自己最宝贵的青春,献给了国家、献给了抗战。

【新兵岁月——从混乱到沉稳】

新兵训练的前三个月,对胡佑华而言,是人生中最艰难的阶段之一。每天从早操开始,训练内容密集而严苛:体能操练、队列训练、体力劳动……加上随时可能响起的紧急集合哨,一天从天未亮忙到夜深。

刚开始那几周,他几乎每天都在心里叫苦,甚至觉得这样的生活根本熬不过去。但随着时间推移,身体逐渐适应了节奏,意志也慢慢沉稳下来。一个多月之后,回头再看,竟觉得——其实也没那么可怕。

第一次夜间紧急集合是在凌晨。哨声骤响,所有人从睡梦中惊醒,手忙脚乱地穿衣服、找鞋子,有人鞋穿反了,有人穿了别人的;有人裤腿缠得像多长了一条腿;纽扣扣错,衣服歪斜,看上去就像一群“临时抓来的壮丁”。最滑稽的是一位同学,手里抱着全套衣服和袜子,竟什么也没穿上,就这样站在队列里,结果自然被连长狠狠训了一顿。

第二次集合时,大家有了准备:睡觉前把衣服折好放在床边,鞋子按方向摆好——下铺鞋头朝外,上铺朝里。虽然仍有小错,但反应速度和整齐度已有明显提升,连长也开始给予肯定。

到了第三次集合,全体新兵几乎在哨响后一分钟内就完成穿戴,准时列队,整齐划一。连长和排长看着这支“从乱兵到兵样”的队伍,脸上露出了满意的神色。对胡佑华来说,这不仅是纪律的胜利,更是成长的标志。

最难忘的一次训练发生在冬天。北风凛冽,士兵列队听训,寒风像刀子一样割脸。连长自己也冷得直打哆嗦,却突然高声问:“冷不冷?”士兵们齐声回答:“不冷!”连长不满意:“大声点!”于是大家鼓足气力大吼:“不——冷!”

连长点头说:“很好!”转身却低声嘟囔了一句:“龟儿子才不冷!”这话让全场哄笑。连长装作严肃喊:“笑什么?不准笑!”大家只好忍住,脸都绷红了。但几秒后,连长自己也笑了:“算了,笑吧!”一时间,笑声如浪,驱散了寒意,也拉近了官兵之间的距离。

这堂“笑出来的训练课”,胡佑华至今仍记得清清楚楚。

【部队里的体育兵】

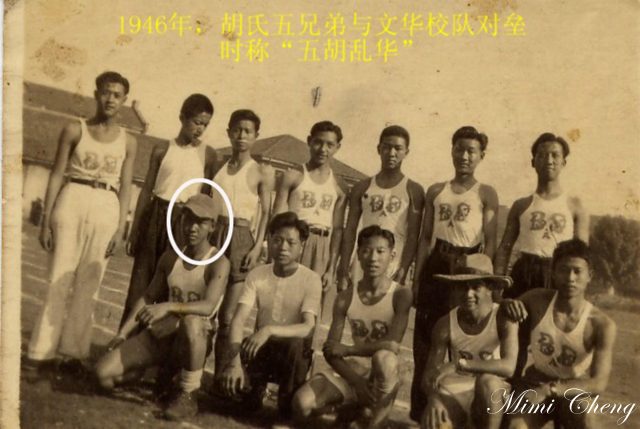

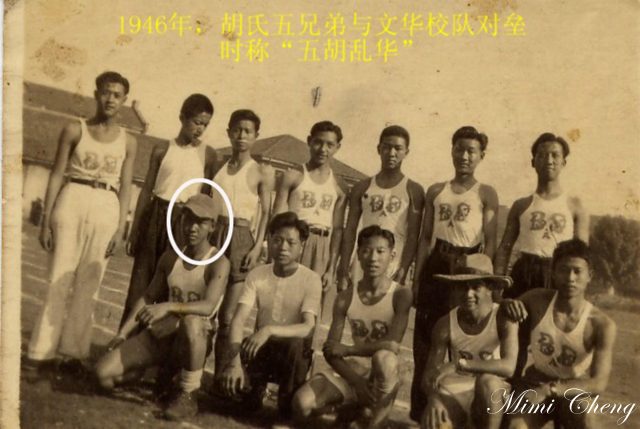

三个月的新兵训练结束后,胡佑华、大哥胡佑文,以及苏厚荣三人被调入团俱乐部,成为“体育兵”。他们是篮球代表队的主力队员,经常与其他连队组织友谊赛,训练间隙也多了些欢声笑语。

踢足球的条件较差,整个师仅有一支“师代表队”。巧合的是,这支队伍几乎清一色出自204团一营,都是来自湖北各地联中的学生兵,因此起名“楚风队”。

当时万县没有正式足球队,为了组织比赛,当地临时组建了“万县联队”与“楚风队”对抗。比赛中,“楚风队”技高一筹,赢得胜利。最令人忍俊不禁的是,那场比赛一共踢坏了三个足球,全部在空中爆裂,场面极为尴尬又滑稽。

除了体育训练,胡佑文、胡佑华兄弟俩还被抽调参与文艺活动。由于在学校时期有良好的音乐基础,他们被师部音乐组长——一位中央音乐学院出身的军官——指派到各连教唱军歌。

从此,兄弟二人在军中一边担任体育兵,一边兼职“文艺兵”。他们虽然没有亲身走上前线与敌军交火,却用另一种方式参与了战争,传递着精神力量与士气。

1945年8月15日,日本投降。

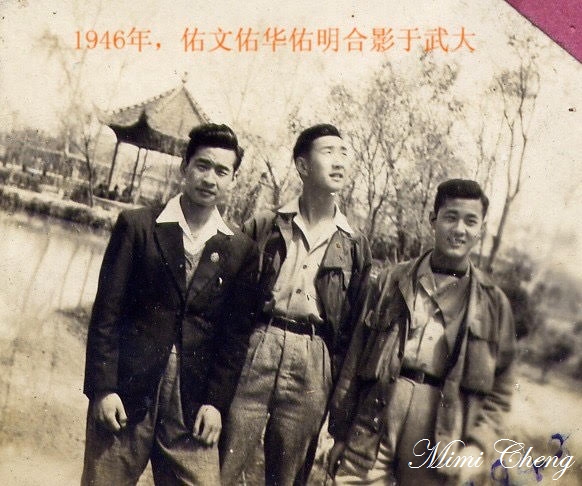

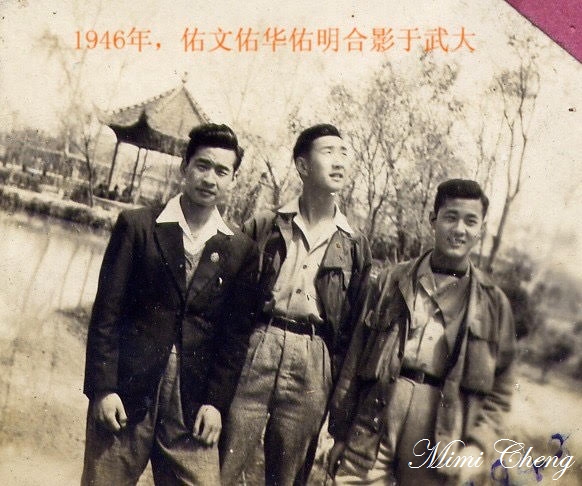

(胡家三兄弟,从左至右,大哥胡佑文,胡佑华、弟弟胡佑成)

1946年6月中旬,胡佑华正式退伍,告别军旅生活。他志愿学医,后来被分配到湖北医学院,进入医学本科一年级。他从抗战一线归来,带着军中的磨砺与成长,也带着对生命的敬畏和新的使命,走上了一条新的道路。

(所有资料来自胡佑华回忆录,感谢李鸣真教授和胡培怡医生提供资料和照片)

(完稿于2025年8月3日,美国亚特兰大)

谢谢!

谢谢,确实是很有热血和激情。

同赞,谢谢好分享!

谢谢沫沫!

谢谢!