2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

Original 逛书店的 TimeOut北京

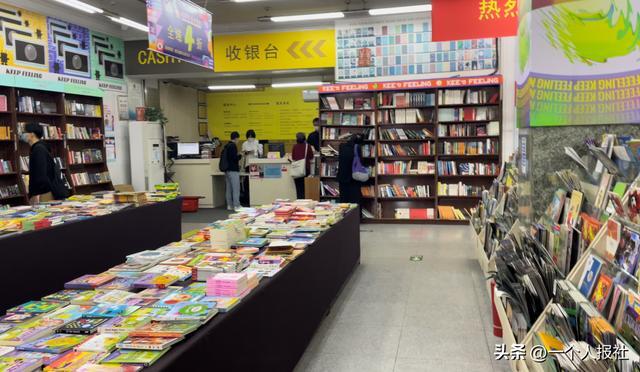

九月底的一天,在王府井大街上,这家书店显得格外特别,暖和的秋光披在店门口排长龙的人们身上,也照在颇为不解的围观者们眼前。外文书店作为王府井诸多老店中的一员,它本该安静地矗立著,用慢悠悠的气度来展现自己经历过数十载的文明岁月。但就在九月底,它突然宣布即将进入为期两年的翻新阶段,全场图书4折拍卖。这一消息炸出了不小的水花,许多读者吃惊之余,纷纷赶来薅羊毛。现场则堪比菜市场:不仅引发大排长龙的现象,店内各种图书更是缭乱堆杂,到处是“厮杀”后的遗迹。

爱书者的乐园,最后的狂欢在小红书上,有博主“得意”地晒出战绩:扛16斤图书满载而归,抢到不少绝版书;也有博主找到了不寻常的打卡路子:在外文书店拍一套唯美写真。穿上JK,加上冷绿的胶片质感滤镜,仿佛走进了岩井俊二的电影。之所以在这里拍日系写真能如此出片,要点其实在于背景里打底的日文读物。

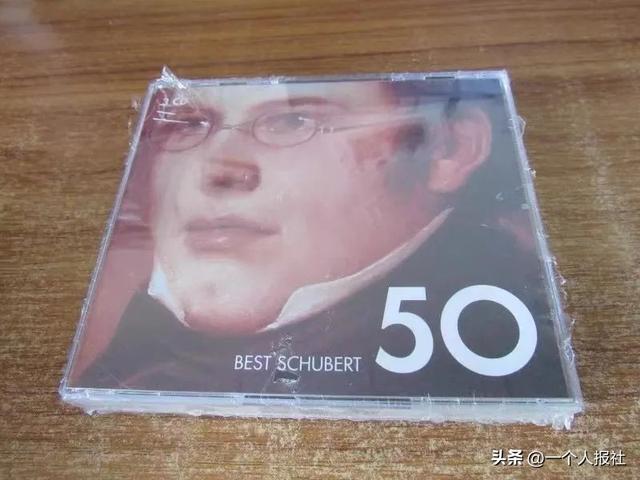

原先的王府井外文书店一共分为四层,分类情况偶有变动,但整体来说,一楼主要为受众广大的外文原著图书,以畅销热门、便捷实用为主,涵盖有儿童画、旅游指南和畅销小说。二楼主打教材,有各门语言学惯用工具书,也有物理、高数、生物等专业类外文教科书影印版。三楼则是壮观的日语原版书区,满墙满架日文杂志、日文漫画,这也是日系写真拍摄胜地。四楼整层都被音像制品包围,爱好音乐的顾客可以在此处购买原装CD。一个书店卖CD和漫画,如今看来已不是什么稀奇的事情,但在九十年代,许多对异国文化深感好奇的青年都需要通过外文书店来窥探外面的秘密。当时我国的音乐工业和数字技术不够发达,一些迷恋古典音乐的朋友往往会来外文书店购买唱片。时过境迁,当唱片产业早已被数字音乐冲击得七零八碎,重游外文书店的唱片部时,有些人还是会忍不住手,买下一套“舒伯特作品精选”,以此纪念自己被外文书店哺育的青春。

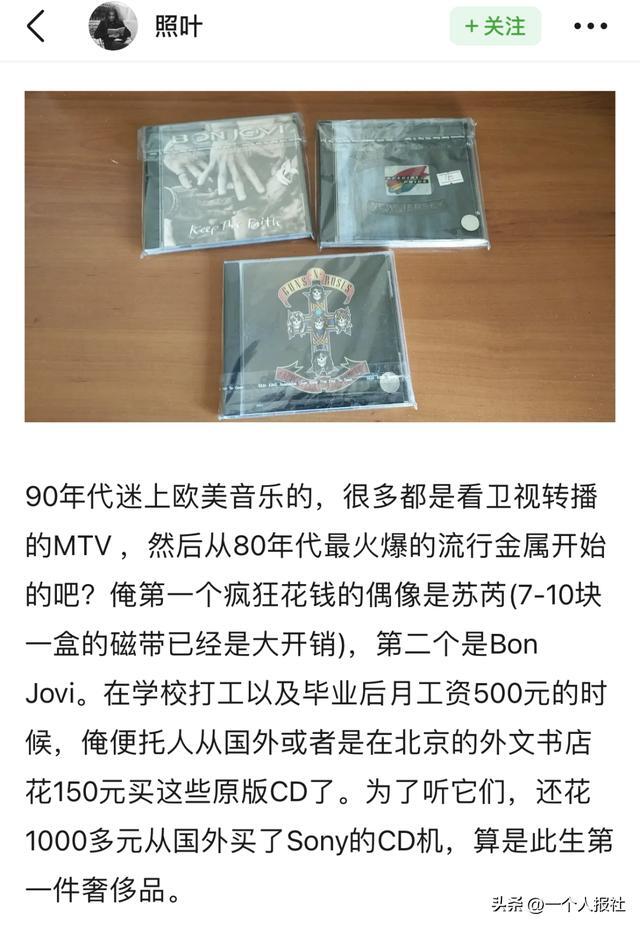

而九十年代开始流行的欧美音乐风潮,也让中国人首次有了追星的体验。豆瓣网友照叶就时常从500元的月工资里,抽出150元到外文书店购买摇滚偶像Bon Jovi的原版CD,为信仰充值。从外地赶来的漫画书狂热粉丝,也会把旅游和漫画进行一个深度的结合,把“去外文书店楼上看漫画”放进自己的北京巡游路线。

中国时代群像的阅读记忆这些例子,还只是时代群像故事里的冰山一角,无数的青年在此开蒙、接受知识的洗礼,化用一句经典,那就是“外文书店之光,照亮突然醒来的人。”更严谨一点,应该说“外文书店之光,照亮了一批又一批突然醒来的人。”让我们把时间拨回上世纪六十年代——那时,北京外文书店刚开门营业不久,我们的父辈在这里留下一个又一个勤学苦读的身影。在外文书店一楼直梯旁的收银台,贴著书店服务守则,被不少人调侃“国营风”的它特别指出:缺书登记三天回复。

这样的上帝服务在别的地方都很少见,而这一条服务准则,实际上背后还隐藏着一段外文书店的光荣历史。上世纪六七十年代,林巧稚、钱学森、陈景润等学者时常会光顾外文书店,有时碰上他们需要而店里暂时缺货,店里的人员就会为他们把书名登记下来,等书到货了再通知他们来买。不少学者就通过这样的方式,了解到国外前沿的研究经验,从中获得学术灵感。正因如此,坐落于王府井的北京外文书店,就承担起了中国看世界的窗口角色,丰富了中国人民的精神面貌。

不单单是外文书店,整个王府井大街上的商店,在上世纪,几乎都被赋予了相似的意义——改善国民生活质量。1957年,北京都市规划委员会有意将王府井大街打造成为北京居民、国际友人和外来人员而服务的繁华商业区,自此这儿就成为了一张北京的新城市名片。

在国际视野和社会主义现代化建设的两项要求下,王府井的北京市外文书店应运而生。外文书店秉承“让外国人了解中国,让中国人了解世界”的经营宗旨,与世界各国各地的书商和出版社建立了广泛的业务联系。爱书的人终将汇合,而在上世纪,外文书店就是那个汇集了爱书者的迦南地之一。1980年,外文书店累计接待外宾12万余次,成为了当年的王府井一景。而对于国内的读者来说,他们在外文书店的汇合,有时会有些特别。八十年代末的中国还改革开放初期,因为尚未加入国际版权组织,而国内青年又对知识怀有无法抑制的向往,于是外文书店就在二楼特辟了一处外宾止步的内部服务部,专供影印版书籍,国内的读者往往会在这里偷偷摸摸地摄取知识,或细嚼慢咽,或囫囵吞枣,因为求知若渴而凿壁偷光,最终又成为了照亮别人的炬火。为了重生的“葬礼”:再见,我们的外文书店大江大河的浪潮过去,这些记录了读书身姿的影像也逐渐被抛入历史的边缘,随岁月如梭而逐渐泛黄,而同样身处信息爆炸的网路时代,外文书店似乎也逃不出落寞的命运,有新读者“陈列太旧”“数量匮乏”“折扣不多”的吐槽反复提醒,加之王府井有整体的翻新改造要求,外文书店于是做出了闭店的决定,转型升级以待后生。

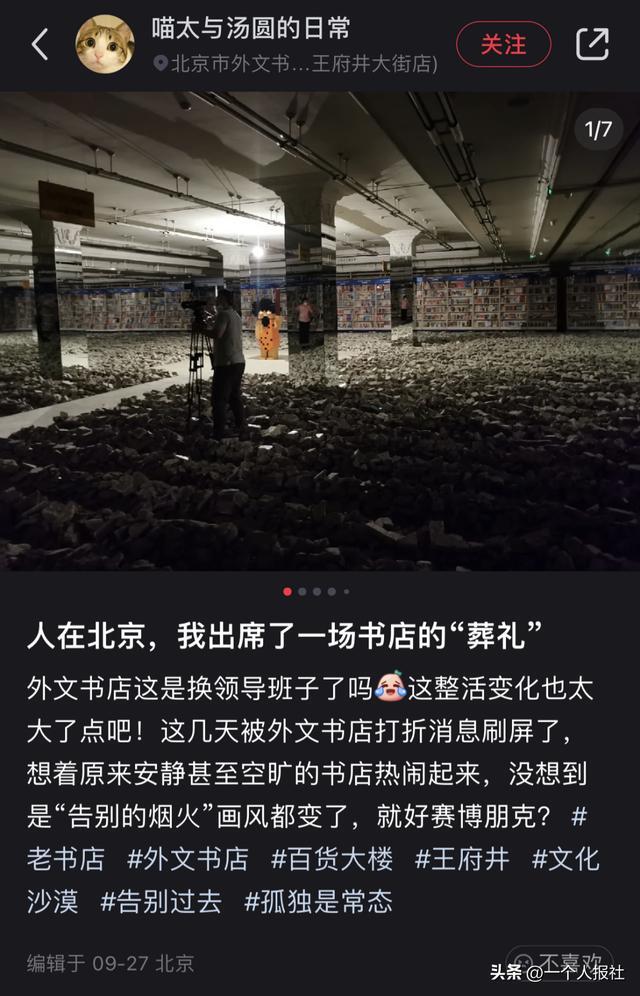

为纪念陪伴了人们走过六十余载的外文书店,9月27日,来自中央美术学院的四组艺术团队在店内就地取材,用书架、书本、纸片等材料组织成装置艺术,把地板犁过一遍,在墙上创意涂鸦,打造出北京外文书店特别展。这个具有告别性质的展览,“除了回应外文书店具有时代风貌的空间,也围绕其作为中国开放思想的符号象征展开叙事”。一位网友在见证了这场告别仪式后,心碎地写道,“我出席了一场书店的葬礼”、“安静空旷的书店热闹起来,没想到竟是告别的烟火”。

还有网友在得知这一消息后,忍不住赶来故地重游,梦回青春,想起童年时父亲曾牵着自己的手在这里领略世界之无限惊奇,兜兜转转离开之前,也为自己的孩子挑选了一本来自外文书店重建前最后的纪念——一本彩色词典。一家三代人,全都深深浅浅地在外文书店留下了生命的痕迹。一代读书的人老了,又会有新的一代人读下去。读书的姿态或许会改变,但读书的身姿从不会消失,因为对知识与智慧的追求,正是中华民族精神中最浪漫的地方,这样的精神让我们哪怕浩如烟海,也敢精卫填海,哪怕危乎高哉,也敢愚公移山。与外文书店暂时告别,但那些发生在它身上的故事曾教会我们的时代精神:对世界保持好奇、对知识抱有敬意、对智慧不懈追求、对人生敢于搏击......仍将与我们的生命长河一样,生生不息。

==========

你那肯定是在二楼买的,九十年代前一楼正版,二楼影印,一楼上楼梯前老坐个老头,外国人不让上去。