3月18日,已经86岁的电影巨星阿兰·德龙向外界确认,因难以忍受心脏和中风等疾病折磨,他决定在瑞士接受安乐死,而他的家人也表示尊重老爷子的这一决定。

可能在非影迷的中国年轻人印象中,这个名字有点陌生。但如果你对60后、70后的女性长辈说起这件事,告诉她们“佐罗”要安乐死了,她们眼中很可能会闪现出少女般的惆怅。

在远方有战火,身边有疫情的当下,一位法国演员决定去死的消息,或许没那么起眼,但却戳中很多人内心,隐隐觉得一个时代最后的余音,也即将消散。

而这些余音,有阿兰·德龙、高仓健等等国外影星的潇洒身影,他们代表着国人开启了一个丰富多彩的外国大片时代;还有来自童自荣等配音演员,曾在中国大地如“阳光、空气和水”一般存在的译制片之声。

70年代末,改革春风吹进国门,来自全世界的文艺作品也渐渐在国内生根发芽。

那年月的文艺青年战斗力丝毫不弱于后来去国外扫荡奢侈品的大妈,书店经常人满为患,甚至很多人在征婚启事中都有硬性要求:热爱文学。

作为文艺的另一个载体——电影,也迎来了蓬勃发展。众多国外影片也呈现在了观众眼前,电影院成了老少爷们最爱的地方,甚至还发生过电影院门口挤死人的悲剧。

1978年,两部电影,一部来自东方的日本,另一部来自西方的法国,前后脚于我国上映,这两部电影的男主角也很快成为了改开后的“初代男神”。

此前,英雄人物大多是《平原游击队》里李向阳的形象,浓眉大眼,苦大仇深,不苟言笑,感觉你除了汇报工作和他不会有别的话题聊。至于女同志也忍不住觉得想和他搞对象感觉怪怪的,因为他总给你一种新婚之夜也会先上一节思想政治课的感觉。

如果说高仓健饰演的杜丘冬人更符合东亚文化中男人的形象,隐忍坚强、胸有激雷而面如平湖的话,那么阿兰·德龙饰演的佐罗则更加让人耳目一新。

每当热情奔放的弗拉门戈吉他响起,一身黑衣、戴着眼罩、潇洒帅气的佐罗就会从天而降,这位侠盗机智果敢之余,还带着轻松诙谐的态度,总能谈笑间樯橹灰飞烟灭。

此外,面对女主,他从不掩饰自己的爱慕。这种浪漫对当时在讨论爱情还“羞答答”的中国青年来说,带来的冲击是全方位的,当佐罗对女主说出“要让你快乐的时候”,银幕上的女主嫣然一笑,电影院的男女青年也陷进去了。

总之在那个年代,阿兰·德龙妥妥是广大青年心中的头号偶像之一,人气之高,现在的哪个顶流都比不了。

当年这股轰轰烈烈的“佐罗热”,在一些经典影视作品,老照片,以及亲历者的追忆中,都可以找到痕迹。

1992年火遍大江南北的电视剧《编辑部的故事》中,几位角色谈起自己的偶像时,女主戈玲和男主李冬宝就都提到了阿兰·德龙。

当年开始做英雄梦的小孩子们,也都幻想自己化身佐罗,行侠仗义。

一位60后女士回忆起当年,就这样描述:小孩子们玩游戏时都喜欢扮佐罗,没有像样的装备,就就地取材,把床单当斗篷披在身上,再弄个眼罩,拿根棍子当长剑,在空气中比划出标志性的Z。

而佐罗之所以能在中国这么火,固然离不开阿兰·德龙的帅气,但还有一位号称“中国佐罗”的幕后工作者,也起着不可或缺的作用。

在佐罗热映后的几年里,童自荣每天上班都要收到大批读者来信,有的信件上的收信人直接就写“佐罗收”。

还有女生来信表示,自己未来的择偶标准就一个:拥有佐罗,也就是童自荣那样的声线。

在有声电影问世之后,如何看懂外国电影就成了一个问题。

中国之前曾经尝试过放幻灯片进行文字解释,或者配备一个专门解说员现场翻译的方法,被称之为“译意风”,甚至因此催生了一个很有时代特色的职业——“译意风小姐”。不过这些方法都挺影响观影体验。

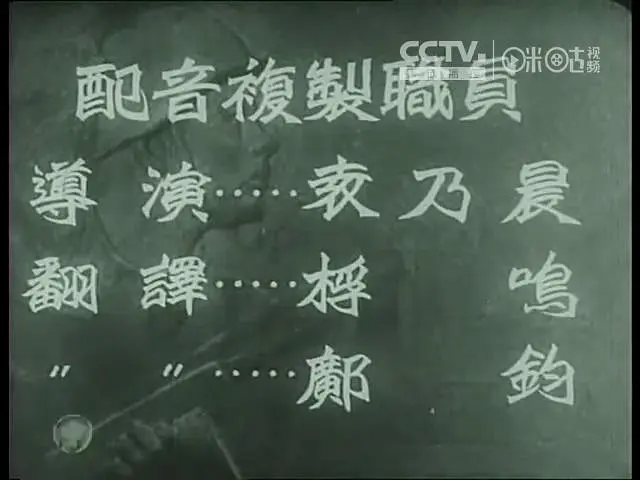

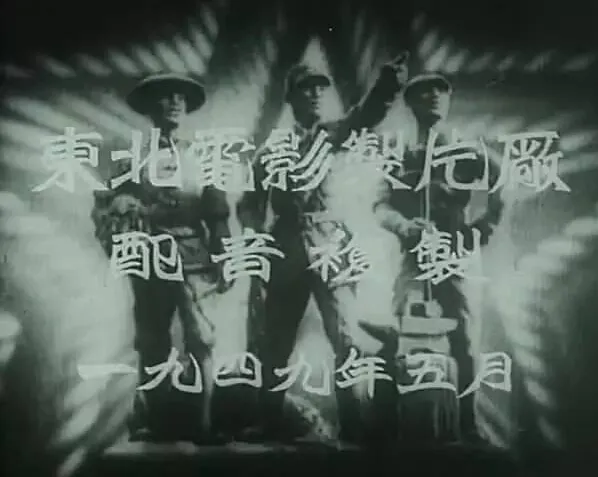

直到1949年,也就是新中国诞生的那一年,国内电影工作者终于尝试给外语片配音。

1949年5月,东北电影制片厂译制的前苏联电影《普通一兵》,就是第一部译制片。

不过当时对怎么配音还没什么经验,请来的演员也都是外行,全程用东北口音飚戏。什么“我脚着吧这事就非我莫属了”,“拉倒吧,你可憋说了”充斥在电影中,不看画面光听声音,你以为这是段发生在铁岭的故事。

不过万万没想到,当年配音演员的自然发挥,竟然在几十年后成了一股潮流,如今流行网络的东北话版《老友记》《猫和老鼠》,味道跟1949年的这部译制片一样一样的。合着如今东北网友整得花活,都是太爷爷那辈早就玩过的。

说回来,给《普通一兵》配音的文艺工作者也进行了一些加工,比如苏军战士喊“乌拉”时,如果直译成“万岁”那口型对不上,所以配音演员改成了“冲

啊”。

之后四年多的时间里,中国引进180多部译制片,在这个过程中,和角色实在违和的方言配音逐渐被摒弃,慢慢形成了极具中国特色的翻译腔。

翻译腔的特点就是硬凹出了不同于中国人日常表达习惯的语调,但它又是中文,同时把很多外语的口头禅直接直译了出来,比如动不动就“看在上帝的份上”、“我发誓”,骂人的时候说“你这个愚蠢的土拨鼠”,打人的时候要说“我要狠狠地踢你的屁股”。

现在已经习惯听原声看字幕的观众总是把翻译腔当做笑话来说,但在当时因为我国文盲率极高,而且给电影配字幕也有很大的技术障碍,所以翻译腔的出现,其实是给了那时候老百姓一个便捷地领略外国文化的窗口。

1961年,前苏联电影《白夜》由上海电影译制片场引进,17岁的童自荣很快就被迷住了,甚至没事的时候就会喃喃自语,模仿着片中人物念叨“娜斯金卡、娜斯金卡”,成为一名配音演员也成了他的梦想。

那个时候,每次看到电影资料中配音演员的名字,他都会心跳加速。

后来童自荣考进了上海戏剧学院,毕业后留校工作,几年后才得以进入上译,开始了梦寐以求的配音事业。

在最开始的五年里,童自荣接到的都是小角色,往往在电影里只有一两句话,直到1978年《佐罗》的到来。

电影中,阿兰·德龙一人分饰两角,他既是懦弱胆小的总督,也是铲奸除恶的侠客,对于演员这是种挑战,对于配音的童自荣来说也是如此。

为了将两个角色成功区分,童自荣想出了一个土办法,他特意准备了两双鞋,一双是笨重的劳动皮鞋,一双是拖鞋。

每当需要给佐罗配音时,他就穿上皮鞋,一有这种仪式感,范儿就起来了,能展现出佐罗的一身正气;而当给总督配音时就换上拖鞋,懒散的状态下,总督的猥琐油滑也展现得淋漓尽致。

因为童自荣华丽的嗓音将佐罗演绎得惟妙惟肖,所以很多中国观众都形成了一个认知:阿兰·德龙说中文一定是童自荣的声音,而童自荣的长相,一定就是阿兰·德龙。

1987年,52岁的阿兰·德龙来到中国,在上海,两位佐罗终于首次碰面,阿兰很感谢童自荣让佐罗说出了一口流利的中国话,并希望之后自己的作品都能由童自荣进行配音。

同刚建国时主要引进前苏联和东欧电影不同,那个时代的译制片可谓百花齐放,既有名著《悲惨世界》《简爱》,也有拉丁语系的墨西哥电影《叶塞尼娅》,既有奥地利的传记影片《茜茜公主》,也有美国大片《第一滴血》《超人》,悬疑题材的《尼罗河上的惨案》,灾难片《卡桑德拉大桥》,喜剧《虎口脱险》,以及日本的《望乡》《追捕》等等。

而童自荣的同行、同事们,比如为杜秋配音的毕克,为茜茜公主配音的丁建华,为雷斯上校(《尼罗河上的惨案》中角色)配音的邱岳峰,以及刘广宁、乔榛等等配音演员,在那个时代就是最潮的一批文化先锋。

先是随着盗版录像带、VCD的泛滥,让国内观众可以第一时间看到来不及引进、不方便引进的国外电影,比如《异形》这种惊悚科幻片,《本能》这种大尺度片。相比之下,上海、长春等几个电影制片厂译制的作品,数量拼不过,类型丰富程度、内容刺激程度也拼不过。等到互联网普及,字幕组诞生,民间的生产力就进一步得到释放,广大观众的选择就更多了。

经过这些“野路子”的培养,一边看电影一边看字幕,几乎已是每个影迷的必备技能。而听惯了更为自然的演员原声后,拿腔拿调的翻译腔逐渐被新的观影群体所摒弃。新一代观众走进电影院时,都会首选原汁原味的声音。

不少引进方为了吸引关注,开始了“粉丝经济”,与其选择专业但不甚有名的配音演员,不如选明星来配音,比如《黑客帝国2》当初的一个噱头就是李亚鹏为主角尼奥配音,然后恶评如潮。

李亚鹏对此非常委屈:我配音只赚了一千块,你们犯得上这么骂我吗?

他可能不知道,这一千块是多少专业配音演员求而不得的工作机会。

进入新世纪后,童自荣这些配音演员已经很难找到像样的配音工作,收入也不理想。他每年只在同学聚会的时候才会打一次车,快退休时还和老伴住在一个9平米一个7平米的两居室中,当有记者采访时,屋子里都摆不下设备。

同时,社会节奏的加快也不再允许年轻的配音演员像老一辈那样深耕细作,童自荣在给《加里森敢死队》配音时,曾经一边骑车一边默背台词而撞到了汽车上,如今的配音演员很多都省去了这一步,照着台词读一遍就行了。

“法国佐罗”阿兰·德龙宣布了自己迎接死亡的方式,“中国佐罗”童自荣也已经退休多年,年过古稀。

时光的列车飞驰而过,一代人的青春符号之一,又对所有人说了再见。

矫情点说,谢幕的不止是一个演员或者说曾经辉煌的某一群体,一同谢幕的还有曾经那个时代的一些精气神。

曾几何时,侠盗是古今中外世界人民喜闻乐见的文学形象,中国有三侠五义、梁山好汉,法国有亚森·罗宾,英国有罗宾汉,日本有石川五右卫门。

相信很多八零后对这个形象并不陌生,这部片名为《佐罗的传说》的动画片引进时用的是台配版,主角读成“苏洛”

他们亦正亦邪,游走在法律边缘,但却把正义看得比身家性命还重,杀的是贪官污吏土豪劣绅,救的是平苦百姓忠臣良将,官府视他们如眼中钉,百姓视他们为救世主。

但如今如果再有类似的文艺作品问世,想必会被众人先扣上个“三观不正”的帽子,然后大肆批判一番。

1979年,《大众电影》第五期封底放了一张《王子与灰姑娘》中拥吻的照片,一石激起千层浪,某省政治处的干部写信给杂志社,大发雷霆,认为将这种照片放在杂志封底太不像话,甚至用了“不是不报时候未到”这样的字眼。

但此后,各地读者纷纷来信表达各种不同看法。两个月里,杂志社收到了一万多封来信,因为实在回不过来,只能单独开辟一个专栏,专门刊登读者来信,让真理越辩越明。

再看眼下,现在的人可能没有那个耐心再去列数据讲逻辑,看到让自己不爽的或者认知之外的,找到那个小按钮并点一下就完事了。

当然,总有一些人,拿出80、90年代仍在上演的保守事件,来印证“现世最好”。但在我看来,这种对比挺没出息的,毕竟时间都过去了二三十年,如今比当年的物质、精神条件更好,并不值得吹嘘,更没必要嘲讽前人。

判断一个时代是不是够好,更关键的一个标准在于:同上一个时代相比,它有没有带给人希望,并为后人开辟更广阔的空间。

以这个标准,那么80、90年代相对于之前的60、70年代,无疑是一个让绝大多数国人看到希望、感到安全、相信未来会更好的时代。

正是那一代许多不安分的人们,冒着被剪掉裤腿的风险穿起喇叭裤,背着听黄色歌曲的骂名听邓丽君,才让昔日“离经叛道”的存在,如今变得无比寻常。

那现在人们的所作所为,又有没有为后人开拓更广阔的天地呢?

童自荣在退休前曾说:怀旧是美好的情感,但对那几年津津乐道,却并不能改变现状,再创辉煌已经不现实了。

没错,随着越来越多旧时代人的落幕,一个迥异于曾经的时代正在拉开帷幕,不管你觉得苦不堪言还是乐在其中,都无法阻止它的开启,正如无法阻止上一个时代落幕一样。

本文作者

学委丹尼尔

从没进过三分的东北三井寿

![[Doge]](https://res.wx.qq.com/mpres/zh_CN/htmledition/comm_htmledition/images/pic/common/pic_blank.gif) ,系好安全带,因为接下来的速度,会太快。

,系好安全带,因为接下来的速度,会太快。