2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

作者:少年怒马

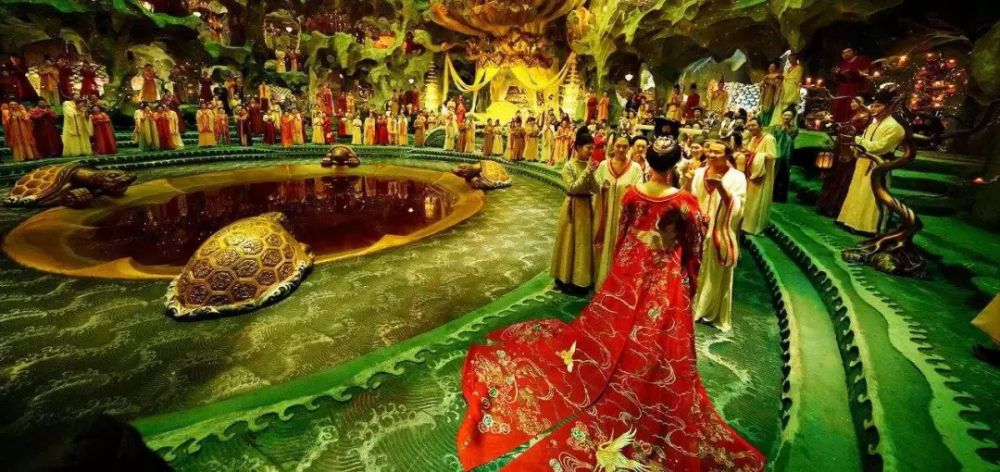

*电影《妖猫传》剧照

唐朝的消亡史,是一部人才凋零史。

01

那一年,大唐帝国刚刚成立,李世民站在城楼看着鱼贯而入的新科进士蜜汁自信:

天下英雄,入我彀中矣。

(彀gòu:圈套,掌控的意思)

李世民名义上是皇二代,其实全程参与了创业。得人才者得天下,这道理他比谁都懂。

王者如此荣耀,英雄都来联盟。

创业元老杜如晦、房玄龄,战神秦琼、尉迟敬德,大神都是组团入伙的,后两位更是从朝堂飞入寻常百姓家,做了中国人的守门员。

还有一个叫李靖的,后来喜当爹,做了哪吒三太子的老父亲,人称:托塔李天王。

一代名相魏征,跟李世民互怼一辈子,死后照样被供在凌烟阁里,让后世子孙膜拜。

彼时,唐诗的盛世还没开始,朝廷的领导班子里,是一群书法玩家,欧阳询、褚遂良、虞世南。

文臣武将,各领风骚。贞观盛世,牛气冲天。

某个深秋夜里,一个叫颜师古的老干部拨亮灯芯,指着桌子上他刚注完的《汉书》:治国,靠这个。又摸摸祖传的《颜氏家训》:齐家,靠这个。

几年之后,颜师古随李世民征战辽东,死在路上。他一辈子主修经史,没在战场立功,也没在文坛扬名。

100年过去了,不知道李唐子孙有没有读他注解的《汉书》,但颜氏的子孙,把《颜氏家训》读得很好。

颜真卿,就是其中一位。

02

公元735年,用杜甫的话说叫“忆昔开元全盛日”,在大唐历史上,这原本是一个微不足道的年份。

只是,风起于青萍之末,这年登上历史舞台的几个人,都在日后的大唐风起云涌。

这一年,唐玄宗移驾洛阳,不顾关中大旱,还有心情搞狩猎活动。

他有理由高兴——捷报刚刚传来,幽州军区司令张守珪大败契丹。

在战斗中,张守珪的一个干儿子作战凶猛,被提拔做了偏将,他的名字叫安禄山。

这一年,寿王李茂的婚礼上,老爹玄宗擦一下三尺长的哈喇子,发表了父爱满满的讲话,祝愿新人百年好合白头偕老,新娘是17岁的杨玉环。

月子弯弯照九州,几家欢乐几家愁,也是这一年,诗人们酒入愁肠,忧伤满江。

为了给玄宗的狩猎活动拍马屁,李白献上《大猎赋》,然后……就没有然后了。

23岁的杜甫还在老家做模拟试卷,为乡试备考。高适一身风霜,刚从幽州前线回来。

第二年,他们两个将在洛阳相遇,一起喝酒,一起写诗,一起落榜。

这年落榜的不止是高适、杜甫,而是所有参加科举的人,因为他们遇上的主考官,是唐朝的大反派,叫李林甫。

李林甫是什么人?有个成语叫“口蜜腹剑”,就是说他的。他最善于玩阴招,先把张九龄挤下去,又在这年的科举中,一个都不录取。至于原因,他说是“野无遗贤。”

真的没有漏掉一个人才吗?不管你信不信,反正玄宗是信了。

大唐世道变坏,就是从这一年开始的。

在一群失意文人里,颜真卿的这两年好像转发了锦鲤,在“野无遗贤”之前幸运考中进士,迎娶白富美,金榜题名洞房花烛都有了。

李白杜甫高适们还在四处求关注,颜真卿已经跨入大明宫,做了校书郎。

前面说了,颜真卿家训特别严。子孙们想跟学五陵少年一样骑宝马、逛夜店,会被动家法的。门第书香熏得,颜氏子孙个个一身正气。

颜真卿读书非常刻苦,痴迷书法,当时他已经是楷书大咖,但还想学行书,贺知章就给他引荐了一个灵魂导师,名叫张旭。

张旭有多厉害呢?杜甫是这样膜拜他的:

张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,

挥毫落纸如云烟。

人狂,字也狂。据说哪个朋友缺钱了,就找张旭写一副字卖掉,不管哪根葱都秒变思聪。

有了大高手指点,颜真卿照样刻苦读书,多年以后他回忆青葱岁月,写了一首很鸡汤+鸡血的劝学诗:

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白头应悔读书迟。

如果说张旭是书法界的李白,颜真卿就是书法界的杜甫。

现在西安碑林有一块《多宝塔碑》,后世很多大咖都临摹过,那是楷书的样板。文章的作者叫岑勋,就是“岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停”的那位夫子。而碑文书法,就出自颜真卿之手。

这样一位正派靠谱的大唐干部,如果不是后来发生的事,他很可能继承《颜氏家训》,做做官、读读书、给孙子们辅导辅导作业,在岁月静好中过一辈子。

只是,岁月哪有那么容易静好!

03

就在颜真卿写《多宝塔碑》的那一年,李林甫领了盒饭,把他斗下去的是杨国忠。

杨国忠是杨玉环的堂兄,这时的杨玉环有了一个闪闪发光的称号,叫杨贵妃。一人得道,鸡犬升天,他的三个姐姐很快晋封,杨国忠也不例外,像坐了火箭一样,窜升到宰相宝座。

小人一旦得势,很难把持住的。杨宰相不懂“相”,只懂“宰”——谁不服就宰谁?杜甫在《丽人行》里对他的描述是这样的:

炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔。

人家炙手可热,有权有势,大家都离他远点。走在路上别挡领导的轿子,高铁上领导要霸座你得忍着。

当然,杜甫一枚小小公务员,还轮不到杨宰相来宰。颜真卿够资格。

颜真卿的正职是兵部员外郎,官不大,但性格很刚,杨宰相让他当小弟,颜真卿不鸟他。于是,接连被宰。

在杨国忠的“忠言”建议下,颜真卿被派往平原郡,做了市委书记。

当时的平原郡,在现在的山东德州附近,跟河北接壤。颜真卿是一名优秀的大唐干部,上任没多久,就把平原郡搞得有模有样。

请看高适发来的贺电:

《奉寄平原颜太守》

皇皇平原守,驷马出关东。

银印垂腰下,天书在箧中。

自承到官后,高枕扬清风。

豪富已低首,逋逃还力农。

然而,“扬清风”容易,“高枕”就难了。当时的大唐,全国有十大藩镇,其中三个最猛的叫河东、范阳、平卢,覆盖了现在山西、辽宁、河北、山东河南北部。这三个藩镇都归一个人管,他就是安禄山。颜真卿治守的平原郡,也在安禄山辖区。

哦对了,此时的安禄山还有一个身份——杨玉环的干儿子。那年头,亲儿子都能手刃老爹,干儿子有啥不敢干的。

安史之乱终于来了。

04

短短两个月,安史叛军一路南下,攻占洛阳,打进长安,唐朝最血腥的故事一个接一个上演。

唐玄宗狼狈逃往成都,在马嵬坡迫于压力,杀了杨国忠和杨玉环。

“明眸皓齿今何在?血污游魂归不得。”不知道杜甫写这句诗的时候,悲伤中有没有愤怒。

反正唐玄宗是有的。

贵妃死了,京城都被占了,还是他最信任的干儿子干的。最要命的是,北方大部分地区,战斗力非常渣,安史叛军如镰刀割韭菜,很多地方甚至不战而降。

“北方二十四个郡,难道没有一个忠臣?” 唐玄宗哭得像被人抢了玩具的孩子。

当然有。

在北方敌占区,还有两个小城市没有降,一个是平原郡的颜真卿。另一个,是离平原郡不远的常山,太守叫颜杲卿[gǎo]。

没错,颜杲卿是颜真卿的堂兄。为了让颜杲卿跟他一起打朝廷,安禄山把他的儿子颜季明当作人质。黑社会都这么干。

然而在大义和亲情之间,颜杲卿选择了大义。他和颜真卿联手,开始了剿匪行动。只是他们地盘太小,士兵只有区区数千。老兄弟俩到处求联盟,很多原本打算投降的将领,也加入他们的救国军。

可惜那里毕竟是叛军的根据地,颜杲卿最终战败。叛军把他送到洛阳。

当时的洛阳,已经被安禄山拿下,他在那里自称大燕皇帝。

颜杲卿一身硬骨头,对着安禄山开始大骂,安禄山就割了他的舌头,满口血,还在骂,安禄山命人砍下他的脚,还是骂。最后,他被一刀刀肢解......

他那个做了人质的儿子颜季明,也被砍头。颜杲卿全家30多口,满门抄斩。

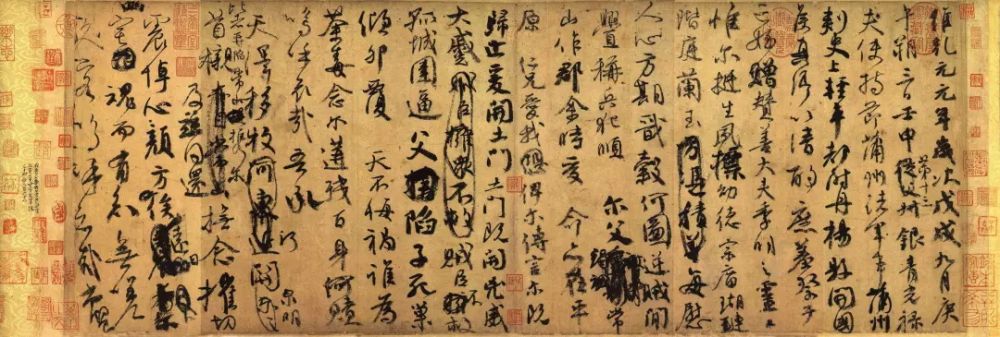

大名鼎鼎的国宝《祭侄文稿》,就是颜真卿找到颜季明的头颅后写成的。

*《祭侄文稿》

《祭侄文稿》被称为天下第二行书。我以一个不懂书法的人实话实说,从书法角度,没看出这幅字好在哪里。多处涂抹,布局也杂乱。

我觉得它的价值,恰在书法之外,字里行间,能看到一个“真卿”,能感受到他在看到亲人被残忍致死的尸骨后的悲伤和愤怒。

换句话说,这不是一副书法作品,而是一篇祭文。感情的流露,比书法的审美更重要。就像很多大文豪,写起来文章来构思巧妙,才华横溢,可是他们的家信,往往语言朴实,甚至笨拙,这才是他真实的一面。

就在侄子颜季明做人质不久,颜真卿为了说服另一个太守跟他一起保卫大唐,竟然也让自己10岁的儿子去做了人质。

兵荒马乱,这孩子后来去向不明,直到20年后才找到颜真卿。这可是他唯一的儿子,不知道这20年里,颜夫人有没有杀他的心。

舍不得孩子套不着狼,颜真卿舍得。在他的忠烈大义下,北方17个郡都加入平乱大军,抄了安史叛军的后路,可谓居功至伟。

颜杲卿因为驻守常山,世人称之为颜常山。文天祥写过、林则徐抄过的《正气歌》里有一句,“为张睢阳齿,为颜常山舌”,说的就是颜杲卿被割了舌头还不投降。

安史之乱结束后,55岁的颜真卿回到朝堂。按说立过这等大功,还是烈士家属,朝廷肯定没人给他穿小鞋了吧。

才不会。

弄权的人像蟑螂一样,生命力很强的。李林甫、杨国忠领了盒饭,首席大太监李辅国、元载又登场了。

这时的皇帝是唐玄宗的孙子,唐代宗李豫。他的上位跟他老爹唐肃宗一样,都是被李辅国操控的。大唐藩镇问题还没解决,又增加一个宦官干政。

这两大毒瘤一直把大唐榨干耗净,直到灭亡。后面的五代十国,本质上只是各个藩镇的延续。

这种政治环境,对颜真卿这样的正直人来说是很诡异的。很快,他就被元载诽谤,开始了下半辈子的贬谪生涯,什么峡州、抚州、湖州,调来调去。

唯一的静好岁月是在湖州,在那里,一个叫张志和的诗人跟他喝酒钓鱼谈书法,用“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”温暖了颜真卿心和胃。

诗的后两句,叫“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”。他真能不归也好,可他必须得归了。

在长安,已经挖好一个大坑,等着他跳进去。

05

挖坑的这个人,叫卢杞。

卢杞是当时的宰相,资深大奸臣。对他的评价,用王安石的话说,“重用这样的人都没有亡国,唐朝真幸运。”欧阳修说他是“蛀虫”,苏洵说他“足以亡国”。这样一个人,偏偏被颜真卿遇到了。

彼时,安史之乱虽然已经结束,但后遗症才刚刚开始,各个藩镇动不动就要搞独立上市,地区一把手轮不到朝廷任命,都是继承制,俨然一个个独立小王国。

淮南节度使李希烈,就是其中一位。

公元782年,李希烈联合幽州、淄青、魏博几个藩镇,宣布脱离中央,自称皇帝。这帮军阀都是安史叛军的亲信,对大唐没有一点向心力,并且很能打。

如果武力对抗,中央是没有能力的,只能祭出最后一招:招安。可是派谁去呢?卢杞选择了颜真卿。

要知道,当时李希烈已经公开称帝,明摆着没打算讲和,他们还特别不讲究战争礼仪,两军交战,先斩来使。

去,还是不去?这是一道送命题。

颜真卿又选择了去。这时,他已经是个75岁的老头了,很多人劝他,可以不去的,但他还是去了。

看过《三国演义》的都知道,凛然正气的人,敌人也舍不得杀的,先要招降,比如曹操对关羽。

李希烈见到颜真卿,情况也差不多。先许他宰相之位,荣华等身,颜真卿不但不从,反而对李希烈破口大骂。

软的不行来硬的,李希烈架起火堆,威胁要烧死他,颜真卿径直往火里走,被拉了出来。又给他看被割下的将领的耳朵,颜真卿面无惧色。

最后又在他的牢房里挖坑:再不服,这就是埋你的地方。颜真卿还是一身硬骨头,宁死不从。

一通操作下来,李希烈没了耐心,将颜真卿绞死。这一年,他77岁,是从盛唐走来的那一批文人里最长寿的,也是死得最惨的。

复盘整个事件,与其说是李希烈杀了颜真卿,不如说是朝廷杀的,策划人卢杞,决策人唐德宗。

颜氏一族在安史之乱的表现,忠义功勋都是一等,说是对大唐有再造之恩也不为过。

北岛有诗:卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。

从玄宗后期的李林甫、杨国忠,再到肃宗、代宗时期的李辅国、元载,再到德宗时期的卢杞,卑鄙者总是畅行无阻、平步青云,高尚者往往是颜真卿的下场。

06

弄臣的上台与藩镇的骚乱、朝臣向心力的瓦解,都在同一个历史点上出现,这决非巧合。

安史之乱结束,大唐表面上依然延续了150年,但只是续命而已,那个统一的、独立的、真正的大唐,从这一刻就灭亡了。所谓大唐,只是N个表面统一的小王国。

安禄山只是推倒了第一块多米诺骨牌,后面的中晚唐,只是它的连锁反应。

牛李党争、藩镇割据、宦官干政,这三碗砒霜,大唐一直喝到死。唐诗里的雄性荷尔蒙,从初唐、盛唐到中晚唐,是递减的,忠臣武将,在中晚唐也找不到几个。

公元907年,大唐寿终正寝。

江山崩塌前夜,亡国之君唐昭宗,面对气势汹汹的农民起义军和藩镇群起,发现身边竟没有一个可用之人。

他一声哀叹,写下一首蹩脚的《菩萨蛮》,其中两句是:

安得有英雄,迎归大内中。

呵呵。

注:

最后一任皇帝唐哀帝,14岁即位,17岁被杀,只是一个傀儡皇帝,连亡国的资格都没有。