路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn作者简历

孙立哲

作者:孙立哲

1943年前后母亲在昆明西南联大

妈妈长期打坐修炼,没有病,就是吃得少没有力气。2015年10月5号因为卡了一口返流的食物急诊住院,到了医院已经没有症状了。我六号去见妈妈,她坐在那里精神很好。先喂妈妈吃了燕麦粥早饭,接着又定了五种鱼酱饭酱土豆酱作为午饭。妈妈觉得好吃,吃了很多。我说咱们回家也做这样的饭菜吧。她不说话。我逗她说,为什么不回答,是不是不认识我是谁了。她说:你是我的儿子。我大笑了一阵。随后把立谦从机场接来继续照顾妈妈,我按计划去欧洲参加毕业典礼。

没想到,刚到布鲁塞尔下飞机就接到立谦和侄子明明的电话,妈妈病危!医生接过电话说妈妈严重呼吸困难心脏出现纤维颤动,问我是否同意气管插管是否同意心脏电击除颤起搏。细问才知道,住院医生看到妈妈的血钠值偏低,竟然用静脉给妈妈50多斤体重的身体里输入了1900多毫升盐水,这是她平常每日吃盐量的大约50倍!引起急性肺水肿和充血性心力衰竭,心脏眼看停跳。我电话告诉住院医师千万不要再输液体了会有肺水肿,他说现在血压降低,循环不足必须继续多输盐水,不知又继续输了多少……

刚刚出道的医生造成可怕的医疗事故。上级医生发现时已经无力回天。我10月9号回到母亲身边,她已经带上呼吸机不能说话了。身体里注入的盐实在太多了,口渴缺水,她在本子上用铅笔写大大的“水”字。妈妈终于在10月14日走了,走前医生断绝了一切静脉液体,循环呼吸衰竭去世。妈妈走得让人猝不及防,令人无法接受。最后和我说的一句话就是:你是我的儿子。

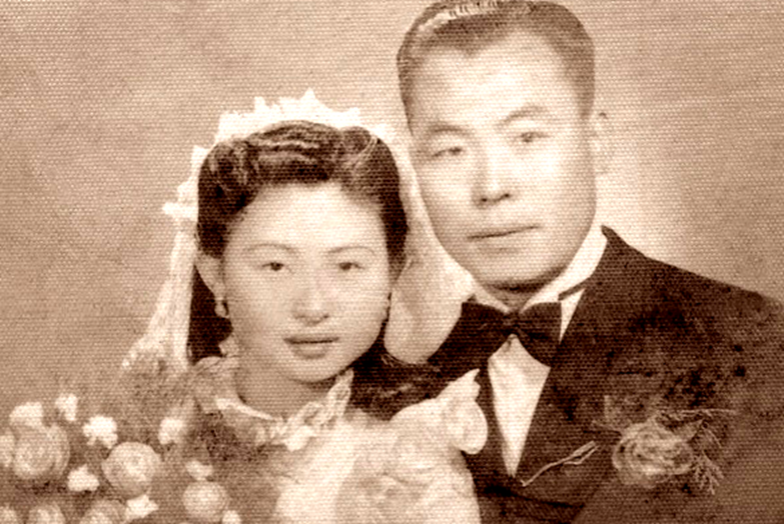

母亲马春浦与父亲孙绍先1943年在昆明西南联大结婚

妈妈从小宠我。她曾和我说,妈妈生第一个孩子不懂如何教育。经常照着老一辈人管教孩子的方法,不打不成材。打你哥哥的嘴巴子,结果打得他没有出息,只会念书不敢出头。凡是见外人的事就往后躲。我两岁的时候妈妈扬手要打我。我不知她只是吓唬,结果高高举起洗衣板就向她砸过去,她正在马桶上坐着,抬头看见我瞪在眼睛要拿洗衣板砸她,大惊。小心赔了许多好话。以后见人就说,这孩子性格刚烈,不能惹。结果,我一生没有挨过母亲一次打。

妈妈从小保护我的好奇心。我说要当数学家,她说好啊你当吧。我看见邻居唐虔自己做天文望远镜,我说我长大要当天文学家,她说好啊你当吧。我看见同学张励生做了上好的弹弓真把鸟打下来了,我说我要当修鞋匠,皮子可以做弹弓,妈妈犹豫了一下,说,修鞋算了,还是修收音机吧,给我买了一个矿石收音机让我拆装。她鼓励我在各方面的兴趣,几乎从来不强迫我做我不喜欢的事情。母亲的宠爱造就了我的自尊心和自信心,我一生感谢母亲。

1946年前后母亲与长子孙立博摄于昆明住宅前的草丛中,身后是洗衣盆

妈妈的善良渗透在生活的细节里。我从小一直跟着妈妈,她上哪儿我上哪儿。我知道父母家里都是大家庭,亲戚大都是农村人,就出来父亲这么一个教授。懂事的时候正是1950年代,妈妈就天天念叨着日子等着发薪水。发薪水这天,就到邮局去给父亲这边的亲戚汇钱,沈阳大连内蒙古等地都有。沈阳铁路局当干部的屠家表叔在文革中自杀,全家被赶到农村,又开始资助屠家孩子上学。

发薪后的第一个星期天照例带着我去城里锻库胡同15号,看年迈的姥姥和瘦弱气喘的七姨。每次去总是带着吃的,带着用的,带着钱。妈妈说: 姥姥没有收入,一直要养到老;七姨夫是人力车夫,得过结核病没有力气,常常不能出车,拉不来钱。家里穷,培新姐学习好也念不起大学,要帮啊。舅舅和荣骧荣光还有五姨也常在这里聚会。我看着妈妈悄悄地把15元钱给姥姥,用一个旧手帕把钱包起来,放在姥姥大袄内面一个专门缝制的口袋里。

妈妈还定期资助和姥姥住在一个炕上的钟玲表姐。她说钟玲的妈妈八姨从小带我,抗日期间流亡到昆明,五姨和五姨父留我住在家里又帮我找了工作,不能忘了亲人的恩情。一旦手头有点零钱,也时常接济七姨和舅舅及荣骧、荣光两位表哥。舅舅和荣光在锻库胡同结婚我都在,妈妈是操办和随礼的主力。每次随妈妈进城的这天,锻库胡同人进人出,大家脸上都带着笑,就像过节。

锻库胡同18号门口

妈妈算术不好,每天早上醒来先躺在床上算账。口中念念有词,怎么这个月钱又不够了。就让我帮着算。其实是计划赶不上变化。她的心软,见不得别人有困难,忍不住,就把手里的钱给出去。帮了别人,苦咽在肚子里,只好自己紧着过日子,到了月底还要和邻居朋友借钱度日,发了薪水赶快还上。发薪又接着和我讨论下个月的预算。

家里每个月现金入不敷出,长期没有钱买新自行车,父母都骑着老旧的自行车。我看着别的孩子滑冰,磨了两年,才花6块钱在寄卖部给我买了一双旧冰鞋。妈妈在家实施统一领导。父亲完全没有财权,工资拿回来原样上缴。唯一抽烟用点钱。困难时期三级以上教授凭证每个月可以买两条牡丹烟或者凤凰烟。妈妈嫌贵,经常降格只许爸爸买大前门或者光荣牌香烟。

有一次爸爸的老师,交大电机系主任严俊来清华看望爸爸。父亲向妈妈申请5元钱在成府小饭馆请老师吃一顿饭。妈妈坚决不同意,说现在哪有钱下馆子,让他来家里我做炸酱面。爸爸在老师面前无法做人,这个事情一生中说了多次。

1960年中国经济严重困难。东北农村的大姑和老姑都来清华投奔父亲。没有粮票,只好每天凌晨在清华南门外买高价的两个馒头或者烧饼。我大早起来先不上学,和姑姑们一前一后拉着衣襟在寒风中排长队,我也算一个人头买两个馒头。家中粮食不够,爸爸拿起铁锨带着我去圆明园农村地深挖收过的白薯地,碰运气挖出薯须子蒸了吃。还用尿当肥料养小球藻喝,据说有营养。

就在这种自顾不暇的艰苦条件下,妈妈仍然全力帮助亲友。有一天回家,我看见床上一个小盆里有三十几个鸡蛋。那时人民普遍营养不良,流行浮肿病,鸡蛋绝对是稀罕吃食。原来是她用粮票偷偷在黑市中换来的。床上摆出四小堆鸡蛋,一会儿变为三小堆,最后变成一大堆一小堆。

妈妈口中念叨,你爸爸和你们孩子还有机会吃,七姨怕是快吃不上了。我们周末带着鸡蛋去锻库胡同,给姥姥留了几个,剩下的都给了七姨。七姨咳嗽吐了血,瘦得厉害没有精神说话。请来了中医,说还有治,但是必须新鲜蜂蜜做药引子。那年头哪能弄到蜂蜜!妈妈打听到南苑农场可能有,带着我坐长途汽车,又徒步很长时间,越走越荒凉。终于找到好心人,求情说好话,买来一小瓶蜂蜜。

治了一段时间病还不见好,妈妈带七姨去协和医院做了气管镜检查,诊断为肺癌。西医说没治了,中医说麝香能治。妈妈又到处淘换麝香,终于辗转从东北搞到一个完整的麝香孢子。我陪着妈妈最后一次看见七姨时,她已经完全是皮包着一堆骨头,头朝里躺着,肩胛骨下方顶出来一个大肿瘤。

妈妈热心在外面帮助亲友,外松内紧家中经济困顿不被外人知。1961年搬入清华17公寓,粮食定量,饭票菜票锁在抽屉里贵若生命。每天只许买定量馒头和玉米糕,不许买糖三角,因为每个要加三分钱菜金。我看邻居方胜吃糖三角,馋得不行,就在妈妈开抽屉的时候偷走了一些饭票菜票。我中午下学和方胜边走边吃糖三角,突然抬头看见爸爸骑车过来,撒腿就跑,最后被父亲逼在墙角问我背后的手里藏的是什么。他看到我手上不过是吃了一半的糖三角。回家伤心得落泪,和妈妈说咱家的孩子连个糖三角都吃不上,你每个月多给自己家留点钱吧。

在1960年代缝纫机已经在清华教授家普及的时候,我家买不起这个大件物品。有一天妈妈回来高兴地对我说,她和邻居储齐人的妈妈发起了一个互助会,十家人每家每月存10元钱,凭抓阄先后拿到当月的100元。我家终于轮上买了缝纫机。

母亲的善心善举对我有深刻的影响。

我四岁的时候,在新林院大操场看见一个穷人。冬天穿着单裤,上身脏兮兮的薄棉袄露出棉花,寒风中瑟瑟发抖。我问他为什么不多穿点衣服,他说我穷家里没有。我想起每天睡前妈妈给我讲的各种古人做善事的故事,就说,你等等我家有。跑回家把衣柜里爸爸的一件大衣和一个棉背心卷在一个大包袱皮里拖到操场给了穷人。那时衣服缺少极其金贵,爸爸上班回来第二天要进城,让妈妈赶快找大衣。我偷偷告诉妈妈我送给没有衣服穿的人了。妈妈说啊这还得了,但是随后决定掩护我,向爸爸编了谎话:大衣借给同事了你先穿棉袄进城吧。

1962年从上海来了三十多岁的男人,爸爸说这是你三爷的儿子,让我叫叔叔。他们说话间我听出来,七七事变以后关内、关外断了交通,爸爸正在清华上大学没有钱,串着学生宿舍卖邮票度日,眼看断了顿。三爷卖了了两石粮食换成银元,托人冒着风险带到北京供爸爸上大学。叔叔说现在上海供应紧张,国家发了工业劵连肥皂都买不到。我知道我家的抽屉里藏着好几块肥皂,就悄悄都给了他。妈妈回来知道了没有说我,只是深深叹了一口气,说咱家也要洗衣服啊。

同学陈冲和我打闹无意间拱倒了一个装满镶边瓷器的玻璃柜子,精美的几十个瓷器全部打碎。我们认为闯了大祸,不知所措。结果妈妈回来看见我们害怕的样子,不但没有严厉责备,反而说:已经砸了就不要着急了,反正我们也不经常用。

妈妈马春浦1921年生在吉林省伊通县农村。在家中排行最小,思想单纯并且对生活充满激情和期待。918事变后随着流亡学生逃到关内,千辛万苦走到昆明后方,1943年在西南联大与父亲孙绍先结婚。父亲留美归国后全家一起回到北京清华大学,期待着参与新中国的建设,找到人生的价值。没想到其后的日子充满动荡和血雨腥风。

我记忆中的第一件事。大约两岁。睡梦中被家里嘈杂的叫喊声吵醒。妈妈已经不在床上,在屋里屋外飞着跑。接着是五姨的大嗓门呼叫和窗外奔跑的脚步响。妈妈前几年讲到这次危机。这是1953年。清华大学在‘三反’‘五反’运动期间,要求每个教授‘脱裤子割尾巴’‘洗澡’,在大礼堂上台交代如何受到地主资本家的罪恶影响,轮流过关。

其他教授大部分是资本家或者财产殷实的地主出身,说得出许多奢华生活的细节。每个人都竭力举实例自我反省自我贬低自我悔罪非常生动,纷纷过关。父亲的入学表格上虽然填着地主成分,但是自18岁从农村来北京上学再也没回去,留下的记忆是放牛和念书,再就是记得我爷爷异常小气,吃发霉的饭,生活艰辛。

妈妈说,这样写哪能过关,就帮助父亲整理其他地主出身的教授举出的各种故事,加以启发。爸爸不愿意瞎编,一直准备不出“割尾巴”“洗澡”发言稿,长期失眠造成精神恍惚。找各种借口拖到1953年。这期间,清华化学系主任、留美博士高崇熙不堪上台受辱,喝了氰化钾数秒钟毙命。

爸爸实在推诿不过去了只好昏昏沉沉走上台。没说几句,实在心里没底,突然精神崩溃大放悲声,边哭边喊:“我不配当教授,我要回家啊……”台下肃然,“整风”积极分子一声断喝,你不割尾巴你回什么家?难道还要回地主的家?!父亲猛然清醒急中生智说:我要回工人阶级的家,我要到城里拉洋车改造自己啊。

爸爸在大庭广众之下受到人格羞辱,找不到出路,不再想活下去,回家吃了大量安眠药自杀。在校医院由谢文焕医生洗胃救活之后。妈妈天天陪在边上劝说。最后,把我拉过来放在爸爸面前说,看看你这孩子,为了这可怜的孩子你就忍着活下去吧。

1954年,母亲抱着我在清华大学新林院32号家门口,边上是哥哥孙立博

直到1972年清理阶级队伍,清华派人去沈阳郊区大辛屯老家外调,才知道爷爷的上辈是地主,分家之后家中没有多少地,担任乡镇小学校长,定为中农成分。爸爸无端背了一辈子“地主成分”的“黑锅”。

文革期间,教授公寓楼经常有红卫兵抄家。打人和跳楼自杀的事件屡屡发生。爸爸吓得抓紧学习,每天认真阅读“毛选”和“红宝书”。妈妈回家发现父亲在“红宝书”上用钢笔标上了英文字,按照《北京周报》上的英文翻译,注明某个中文词的英文写法,比如班长,无产阶级专政等等。妈妈当时被政治运动整得精神高度紧张,思维混乱,马上说这很像陈里宁恶毒攻击领袖的事件。对爸爸说,主席的话一句顶一万句,你的话怎么敢和毛主席的话写在一起!

爸爸听了大惊,不知所措。一夜无眠。第二天蒙蒙亮,冲出家门要向校卫队自首。妈妈追出去把爸爸拉回来,说现在哪里还有校卫队?都是红卫兵啦。你去自首就是现行反革命,孩子还怎么活下去!爸爸找不到出路又不敢烧《红宝书》。妈妈说烧《红宝书》肯定是大罪,毁灭证据是罪上加罪。

爸爸大约一周时间无休无眠,在家里坐不住,从里屋走到外屋,从外屋走到里屋。思想打架内心撕裂,终于再次吃药自杀。好在这次吃了20多粒眠尔通,不够致死量,睡了两天又慢慢醒来。妈妈天天带着我们对着家里墙上的主席像读语录,静默请罪,接着高呼万岁无疆,永远健康。

妈妈感到风险日益逼近,周边一张无形的网正在收口。比如,每周排课都接触的建筑系年轻教师黄报青,不同意打倒蒋南翔,被打得浑身是血,毅然从邻楼15公寓跳下来,水泥地铺出放射状脑浆印痕,触目惊心;同一个办公室同事林洙嫁了梁思成,她的右派前夫程应铨也是与母亲熟悉的建筑系教授。他跳清华游泳池自杀,被我和胡晓明、陈冲发现。当我告诉妈妈我们拉出一条卷曲僵硬的尸体时,她脸上的肌肉不由自主地抖起来,面孔都变了形。

邻居金希武教授有一把蒙古牧羊刀,是儿子金笠铭文革前去内蒙古参加体育比赛组织上赠送的纪念品。金教授怕哪天被抄家的搜出来说不清楚,夜里带着小铁锨准备埋进圆明园的野地里,没想到坑还没挖好被红卫兵巡夜抓个正着,连推带打被押回17公寓,哀嚎声和棍棒打在身上的啪啪声使深夜的空气都颤抖。

尤其是两辆神秘的吉普车在一个深夜突然出现在我家窗前,大灯扫醒惊恐不安的住户。从窗子里看出去,七八个神秘的黑衣人押走了对门与我们每天见面的老邻居。女的是清华物理系教授,人称中国的“居里夫人”王明贞,男的是俞启忠,其兄余启威,后来改名黄敬。早上一开门,对门门框四周盖着红印的封条扑面而来。两位邻居好友突然人间蒸发,再无音信。不久有人传出话,说他们是台湾国防部长俞大维的亲戚是暗藏很深的国民党特务。公寓楼周边接二连三出事,父母在惊恐中度日如年。

妈妈直觉灵敏,知道不能在家里等着出事,需要采取主动。可这时候妈妈脸上的肌肉出了大毛病,心里稍微紧张时脸上的肉就跳动抽搐,抽得厉害的时候眼睛都睁不开。她说,什么也顾不上了现在最重要的是紧跟形势。她出门见了熟人,第一句话:现在形势怎么样?去100米外的公寓食堂买饭,一个钟头也回不来,她和见到的熟人轮流讨论革命形势。高度恐惧与未来的不确定性使她产生了严重的神经质症状。

妈妈的积极行动感染了周边的邻居。老邻居陈小悦的父亲陈梁生教授是哈佛博士,土力学专家,从来不问政治。一生干的唯一与政治沾边的事是投入抗日战争,给攻打日本军队的美国舰队当翻译。可是美军毕竟不是八路军而是帝国主义,说到底是反动派。历史上记了一笔坏账。陈伯伯见我骑车过来,打招呼让我下车,拉到路边僻静处严肃而神秘地对我说:“立哲啊,告诉你妈妈,现在形势大好,不是小好,我看是越来越好啊。”说得我哭笑不得。

妈妈决定投身造反革命组织,参加清华教工组织“红教联”,充当蒯大富井冈山兵团的外围组织。她回家兴奋地告诉我,现在保卫蒯大富就是保卫毛主席。没想到,不久“红教联”倒台散伙,妈妈被被判为反动组织的骨干分子,与陶德坚一起受到批判整肃,性质在敌我矛盾和人民内部矛盾之间,全看是否能认罪深刻。

妈妈每天日夜写检查,写了撕,撕了写。我也帮着出主意,想词儿。我说咱们把住关键:客观上错误严重对人民有罪,主观上无限热爱毛主席,这个原则不能松口。可是多次上台认罪检查不过关,眼看头上生出许多白发,日渐衰老……最后,痛哭流涕的深刻认罪检查终于通过,组织上决定按照人民内部矛盾处理时,妈妈高呼毛主席万岁的口号,哭晕过去了。

这段时期,爸爸妈妈受到的惊吓与压力可想而知,各种事例不一而足。史铁生后来据此素材写了第一篇在正式刊物发表的文章《法学教授及其夫人》,妈妈的名字叫做‘之死’。隐喻契诃夫的著名小说《小公务员之死》。小说中描写在官僚专制社会中的小人物在恐惧中生生被吓死。

1969年爸爸报名去江西鲤鱼州农场劳动改造,我和妈妈去北京站送行。爸爸认为这下可以脱离政治漩涡,离开清华这个是非之地,走向单纯的体力劳动生活。他穿一身劳动制服,戴着毛主席像章,斜挎一个书包,脸上露出少有的笑容。随后,妈妈和姐姐送我去延安插队,立博和嫂子成榕已经分配在沈阳和鞍山。妈妈惦记每个子女,几乎每天给儿女写信,寄东西。

有一次妈妈回北京,由姐姐明慧安排在肿瘤医院开刀切除大半个胃,出院后张罗着给大哥大嫂寄猪油等营养品。到底寄到鞍山还是沈阳呢?成榕怀孕需要营养,立博劳动辛苦体力不足。心中纠结。最后让我出主意,我说:“你寄给嫂子,信上写立博成榕两个人的名字不就行了!”妈妈恍然大悟,连说对对对,这样两个孩子都吃得上。

没想到鲤鱼州农场并不是阶级斗争的世外桃源。上级命令清理阶级队伍。爸爸被认定历史反革命嫌疑,受到了审查。爸爸拼命劳动,以求解脱。年轻同事回忆:夏日稻子收种“双抢”,人家中午休息吃饭,爸爸不吃,口里喊着“下定决心不怕牺牲”,继续在烈日下猛干,大家看他就像个跳梁小丑。他终于中暑倒在地头上,高烧昏迷人事不省。

由于父亲是美国和国民党双料特务嫌疑,大家站稳阶级立场无人出手救人,父亲躺在那里是死是活无人管。幸亏谢文焕医生说把人抬到树荫下吧。晚上天凉爸爸慢慢苏醒,真是福大命大。

逼供般的审问接踵而来。白天劳动,晚上受审,审后回宿舍连夜写交代材料。父亲的年轻同事蔡陆耀在审讯室窗外烧开水,听到屋内拍桌子声和凶狠的叫骂声: “顽固抵抗,拒不交代,死路一条!”

爸爸近60年龄,没有自尊还有老脸,委屈得嚎啕大哭。实在受不了这种迫害,当晚吃了整整一瓶安眠药,准备告别人生,一死百了。在药性发作前,爸爸想到妈妈的话,想到要为孩子坚持活下去。猛然起身推倒集体宿舍架子床前的小桌子,大喊:我吃药了! 随即逐渐昏迷,急送到医务室洗胃。妈妈这时带着12岁的立谦就在附近连队改造,与父亲不在一个连队不能见面。

立谦幼小不懂事,吃饭时看着妈妈喂猪好玩儿,掰下一小块包子给猪吃,被人看见向上告发。给猪吃包子当然是反动资产阶级思想铁证,阶级斗争新动向,全场大喇叭广播批判!其他孩子见了立谦也奚落推搡。妈妈连忙为他写检查,也检查自己的不教之罪。那时,立谦的肾炎还在慢性期,妈妈长期为此焦虑。加上孩子也成为资产阶级典型,雪上加霜。妈妈说立谦受了大刺激,现在头脑发育还不完整。

这个期间我正在延安插队。妈妈支持我当赤脚医生,给我买药买针灸针寄药寄书。我1969年4月送史铁生从乡下回京治病,偷了家里一个70元存折,用母亲印章取了钱到城里买了药和一些二手医疗器械,准备带到村里。妈妈和大表哥马荣骧去银行报失查询,看到取款单印鉴齐全,知道家中必有内鬼。当时只有我一个人能拿到印鉴,高度怀疑是我干的。妈妈问了我一句,我坚决否认,不了了之。

我又指使妈妈伪装麻醉科医生,到八面槽医疗器械商店买了6根硬膜外麻醉导管,妈妈进去照我多次踩点后总结的经验,说早上从通县县医院出来走得急忘了带介绍信,病人急需,介绍信下次带。终于买了来,成为我日后在土窑洞里做大手术的重要用具。妈妈去鲤鱼洲下放后又把我委托在姐姐家,明慧姐姐安排我在医院见习两次,大大开阔我的眼界,对我其后的赤脚医生道路起到关键作用。

妈妈去江西鲤鱼州干校前把家里的全部存款200多元都留给姐姐,被我以各种同学聚餐生日礼品等名目要了出来,在城里旧货寄卖部买了医疗器械,装备关家庄医疗站。姐姐姐夫联名写信给妈妈,说立哲太能花钱,数百元眼看用罄。妈妈回信说,这孩子在延安太苦,让他花吧。妈妈和姐姐对我以及关家庄医疗站的成长起到关键作用。

事有凑巧,我在农村进行第一个大手术的前夕,收到大哥的长信。他在沈阳接到组织通知,父亲在江西畏罪自杀,电报要求家里马上去人。大哥去了之后父亲已经被抢救过来,但是迎接父亲的是更严厉的审查。逻辑非常清楚,没有罪为什么自杀?!

收到大哥的信不久,我准备在农村窑洞里开大刀治疗急腹症胃穿孔,条件不足并没有把握。驻队领导警告我不可妄为,出了事故会进监狱。但是受到母亲言传身教的爱心驱使,箭在弦上不得不发。果然一切似有天助,手术成功。以后的医疗站一发不可收拾。我竟然被选为“知青模范”,“学毛选尖兵”,1971年进入延安知青赴京汇报团回北京担任主讲成员。

汇报团到京当晚,《人民日报》记者拿着即将发表的关于我的特别报道文章清样给我看,告诉我“后天见报”。我当晚回清华家正好在蓝旗营小路上看到前边走路的小老头形态熟悉、似曾相识,快走几步扭头一看原来是爸爸!他不久前在鲤鱼州被批判,自杀未遂,遭受轮番审查后从江西鲤鱼州回来继续交代问题!低着头,看人不敢正视只用斜光。身体又黑又瘦又小,缩了一大圈。

我叫了一声爸,他见到是我眼睛亮了一下又暗下去,说的第一句话:实在惨透啦。再也无语。我说不要紧,天要亮了。到了家,我的第一句话:“后天见报”!

两天以后,爸爸一大早就出去到邮局买了《人民日报》,果然看到大标题:一个活跃在延安山区的赤脚医生:记北京知识青年孙立哲。儿子的名字赫然在报上出现,只是名字的喆字变成了哲字。他和妈妈关在屋里反复看,一边看一边互相说,这可是党报啊,这可是中央的声音啊!

出门以后,清华园许多人都知道了报上的消息,态度眼神话语明显转变。电机系和学校政工组不约而同停止了对父亲的审查。甚至各个系里开始争相请爸爸去作报告,让他‘讲用’如何教育子女,培养出学习“毛著”的标兵。也许善有善报,否极泰来,支持儿子为贫苦农民看病,无意之中改变了他们的政治境遇。

后来延安地委还请父亲作为知青代表去访问。村里老乡们排了长龙队请爸爸吃饭。回来妈妈问爸爸见了儿子说了什么话。爸爸说,别提了,一天吃二十几顿饭,根本见不到儿子。晚上不知他什么时候回来,早上醒来他已经走了。

1975年父亲受邀来到延安,在关家庄村与我的房东干妈——康儿妈(右一)和老支书樊富贵合影

妈妈简直喜出望外,无法掩饰。清华发小张克澄回忆,路上碰见妈妈,问:立哲现在怎么样?妈妈退了一步,好像见到外星人。她的回答令人啼笑皆非:张克澄啊,你关不关心国家大事?看不看报啊?!立哲上了《人民日报》,这可是党报,全中国都知道了,世界好多人都知道了,你还不知道?!话说得的确夸张,但她心里高兴的程度可见一斑。

1976年父母与家人亲戚等在清华大学合影,父亲身前是长孙捷明

不过好景不长,我从唐山抗震救灾回到陕北,1977年突然患了亚急性肝坏死,全身黄成金丝猴,险些丧命。住了一年多医院,又被当作‘四人帮爪牙’‘震派人物’拉回延安接受批判,同时劳改。

母亲从1977年开始为我治病天天来医院送吃的,找医生找药。后来又每天去史铁生家,与铁生、北玲、王立德、柳青等人策划上访营救。终于在1979年把我从延安救回北京,其中日夜揪心操劳,绝非笔墨可以形容。

1979年全家在清华大学家中合影,祝贺我考上首都医科大学外科研究生。母亲抱着长孙明明,我怀里抱着侄女孙月月

1982年到了美国,我们没有钱,还要养孩子。妈妈照看儿子声声,说用一次性尿布太贵,还是洗尿布吧。这个期间妈妈最大的享受是周末去旧货市场和家庭杂品摊yard sale,garage sale找便宜旧货。看到一件衣服,就念叨着国内亲人的名字,这件五姨能穿,这件淑媛合适,这件给丙香,这大衣暖和,东北亲戚穿了暖和。妈妈惦记亲人,为她人着想已经成了生命的习惯。

妈妈在美国继续鼎力支持我们。我来美国是持公务护照从澳洲偷跑到美国念博士学位的,到美国不久就收到教育部文件,勒令我立即回国。妈妈在中国到处找人求情,特别是通过山东海洋学院赫崇本伯伯,找到老友童第周等人大常委及教育部黄辛白副部长反复陈情,终于同意我留在美国学习。

那时美国家里来了许多亲友,生活困难,大家到处打工。我们在美国包饺子卖钱养家。手工太慢需要饺子机,妈妈通过赵德本叔叔在第一机床厂订做饺子机,又办理各种复杂的海关手续发运到美国。我们翻译需要买铅字打字机,妈妈到处找人买到了运到美国,又在国内买到了巨大沉重的光学照排机发运到美国。美国的艰苦创业中有妈妈的支持,简直没有办不成的事情。

妈妈来美国照顾孙子,左一吴北玲

这些事回忆起来匪夷所思,必是母亲的善行感动上天,神佛在天保佑。不过,爸爸和妈妈在美国没有享到什么福气,一直陪着我们工作奋斗,爸爸翻译校对,妈妈带孩子。养育支持儿女构成父母的生命价值,父母爱孩子只有付出,不求回报,无数实例举一漏万,不可胜数。原来认为父母为孩子做的一切都是理所当然的。自己做了父母,年龄越老,对父母的恩情体会越深,父母之恩一生都无法报答。

妈妈一直遗憾我初中毕业没有受到正规教育,每天打工挣命,没有拿到正式学位。我50岁以后发愿改变这种情况,重新走入课堂,与小我二三十岁的同学一起在校园中正式学习,同时兼顾中国美国的公司业务。前天立谦问我到底念了多少学位。经过统计,如今共计8个正式硕士博士学位,世界各地27个学校的正式校友。同时也和父亲一样,在麻省理工学院拿了两个学位。我心里和父母说,我要接续书香传承,永远做个学生,永远上进,让父母在天上为我骄傲。

妈妈的确对孩子的成就真心高兴和骄傲,视孩子为一生最大财富:大姐明慧是人间爱心模范,孙家大功臣,妈妈见人就夸耀;立博的功课历来在学校里名列前茅,许多清华家长羡慕;立谦病好了成了大学的体育健儿,小儿子又孝顺,让妈妈深深的高兴。

2005年家庭照,媳妇张瑾(前左一)对婆婆关心备至,提供各种生活帮助

2005年家庭照,媳妇张瑾(前左一)对婆婆关心备至,提供各种生活帮助

经过地狱般的政治打击与苦难的人生经历之后,特别是父亲于1992年去世之后,单纯善良的妈妈对于世间的事有了新的认识:人心叵测,人性有恶,世俗肮脏。子女生活也逐步安定。她开始寻找新的理念。终于进入了修炼之路。近二十年来,每天修炼传法,走了世界许多大城市。不但身体越来越好,而且看破红尘,力图斩断世间之情。有人对她的行为不理解,但是我懂,她要摆脱凡尘三界之苦。

今天,妈妈终于走向无极之路……

亲爱的妈妈,你的一生活经历了苦难,活出了精彩,不愧为真正的母亲,我们都为你骄傲。你为世间留下了真情,无数人都思念你,许多朋友和东北的亲戚们都来清华为你守灵,给你行礼。清华的朋友来信,说你是清华园里的奇人。你的儿女子孙身上流着你的血,心中留着你的精神,都努力上进,为老孙家老马家争气。你的亲戚朋友受到你的鼓励和帮助,把你的音容笑貌和博爱心肠收藏在永远的记忆中。我们心里相信你已经走向通天之路,奔向人生永恒。

妈妈,你的爱心永在,你的精神永在。你没有走远,你的消息一直伴随着我们。我们永远思念你!

如果知道毛泽东也神经病了,每天晚上起来尿尿拉粑粑,也要到床底下检查有没有赫鲁晓夫,

杯弓蛇影,睡不着,吃安眠药。

整个国家走到迷魂阵里了,因为发疯儿互相厮杀。。。

才能超脱那个心理阴影。。。

毛泽东为什么会神经?因为怕死,

因为怕死,他唯一能想到的出路就是建功立业(三不朽),让自己永垂不朽,

但是心理一直不踏实,被人说人祸的时候,精神就高度紧张。使劲折腾打压,

这都是他内心的恐惧造成的。。。。

你看他的所作所为,哪里显得关心人民了,死多少人都是天下大好。

怕死,又找一个错误的方法试图永生,其实就是邪教。

认识到疯子被自己骗了,我们被疯子骗了,才能真正度过那个心理的坎儿。

否则无法理解文革到底是怎么回事儿。