2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

林徽因的《中国建筑常识》,让读者领略她对建筑的理解。其中也谈到了她眼中的北京城。

北京——都市计划的无比杰作

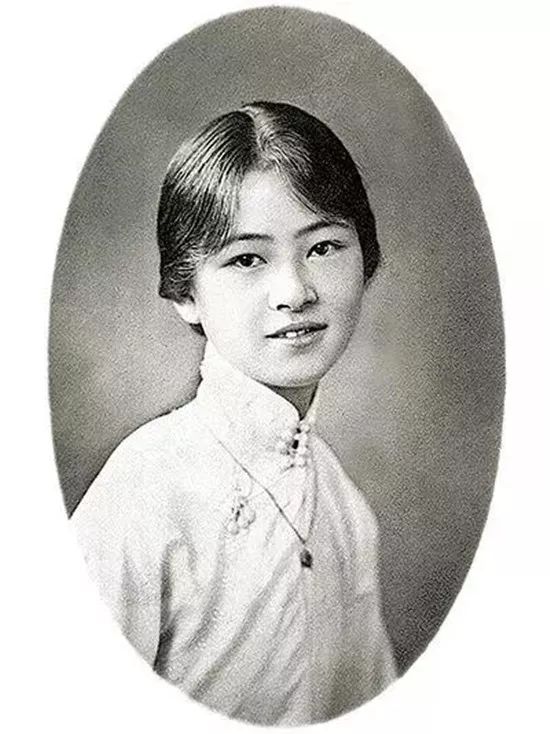

林徽因

人民中国的首都北京,是一个极年老的旧城,却又是一个极年轻的新城。北京曾经是封建帝王威风的中心、军阀和反动势力的堡垒,今天它却是初落成的,照耀全世界的民主灯塔。它曾经是没落到只能引起无限"思古幽情"的旧京,也曾经是忍受侵略者铁蹄践踏的沦陷城,现在它却是生气蓬勃地在迎接社会主义曙光中的新首都。它有丰富的政治历史意义,更要发展无限文化上的光辉。

构成整个北京的表面现象的是它的许多不同的建筑物,那显著而美丽的历史文物,艺术的表现:如北京雄劲的周围城墙,城门上嶙峋高大的城楼,围绕紫禁城的黄瓦红墙,御河的栏杆石桥,宫城上窈窕的角楼,宫廷内宏丽的宫殿,或是园苑中妖媚的廊庑亭榭,热闹的市心里牌楼店面,和那许多坛、庙、塔寺、第宅、民居。它们是个别的建筑类型,也是个别的艺术杰作。

每一类,每一座,都是过去劳动人民血汗创造的优美果实,给人以深刻的印象;今天这些都回到人民自己手里,我们对它们宝贵万分是理之当然。但是,最重要的还是这各种类型,各个或各组的建筑物的全部配合:它们与北京的全盘计划整个布局的关系;它们的位置和街道系统如何相辅相成;如何集中与分布;引直与对称;前后左右,高下起落,所组织起来的北京的全部部署的庄严秩序,怎样成为宏壮而又美丽的环境。

北京是在全盘的处理上才完整的表现出伟大的中华民族建筑的传统手法和在都市计划方面的智慧与气魄。这整个的体形环境增强了我们对于伟大的祖先的景仰,对于中华民族文化的骄傲,对于祖国的热爱。北京对我们证明了我们的民族在适应自然,控制自然,改变自然的实践中有着多么光辉的成就。这样一个城市是一个举世无匹的杰作。

我们承继了这份宝贵的遗产,的确要仔细的了解它——它的发展的历史,过去的任务,同今天的价值。不但对于北京个别的文物,我们要加深认识,且要对这个部署的体系提高理解,在将来的建设发展中,我们才能保护固有的精华,才不至于使北京受到不可补偿的损失。并且也只有深入的认识和热爱北京独立的和谐的整体格调,才能掌握它原有的精神来作更辉煌的发展,为今天和明天服务。

北京城的特点是热爱北京的人们都大略知道的。我们就按着这些特点分述如下。

我们的祖先选择了这个地址

北京在位置上是一个杰出的选择。它在华北平原的最北头;处于两条约略平行的河流的中间,它的西面和北面是一弧线的山脉围抱着,东面南面则展开向着大平原。它为什么坐落在这个地点是有充足的地理条件的。选择这地址的本身就是我们祖先同自然斗争的生活所得到的智慧。

北京的高度约为海拔五十公尺,地质学家所研究的资料告诉我们,在它的东南面比它低下的地区,四五千年前还都是低洼的湖沼地带。所以历史家可以推测,由中国古代的文化中心的"中原"向北发展,势必沿着太行山麓这条五十公尺等高线的地带走。因为这一条路要跨渡许多河流,每次便必须在每条河流的适当的渡口上来往。当我们的祖先到达永定河的右岸时,经验使他们找到那一带最好的渡口。这地点正是我们现在的卢沟桥所在。

渡过了这个渡口之后,正北有一支西山山脉向东伸出,挡住去路,往东走了十余公里这支山脉才消失到一片平原里。所以就在这里,西倚山麓,东向平原,一个农业的民族建立了一个最有利于发展的聚落,当然是适当而合理的。北京的位置就这样的产生了。并且也就在这里,他们有了更重要的发展。同北面的游牧民族开始接触,是可以由这北京的位置开始,分三条主要道路通到北面的山岳高原和东北面的辽东平原的。那三个口子就是南口,古北口和山海关。北京可以说是向着这三条路出发的分岔点,这也成了今天北京城主要构成原因之一。

北京是河北平原旱路北行的终点,又是通向"塞外"高原的起点。我们的祖先选择了这地方,不但建立一个聚落,并又发展成中国古代边区的重点,完全是适应地理条件的活动。这地方经过世代的发展,在周朝为燕国的都邑,称做蓟;到了唐是幽州城,节度使的府衙所在。在五代和北宋是辽的南京,亦称做燕京;在南宋是金的中部。到了元朝,城的位置东移,建设一新,成为全国政治的中心,就成了今天北京的基础。最难得的是明清两代易朝换代的时候都未经太大的破坏就又在旧基础上修建展拓,随着条件发展。到了今天,城中每段街、每一个区域都有着丰富的历史和劳动人民血汗的成绩。有纪念价值的文物实在是太多了。

北京城近千年来的四次改建

一个城是不断的随着政治经济的变动而发展着改变着的,北京当然也非例外。但是在过去一千年中间,北京曾经有过四次大规模的发展,不单是动了土木工程,并且是移动了地址的大修建。对这些变动有个简单认识,对于北京城的布局形势便更觉得亲切。

现在北京最早的基础是唐朝的幽州城,它的中心在现在广安门外迤南一带。本为范阳节度使的驻地,安禄山和史思明向唐代政权进攻曾由此发动,所以当时是军事上重要的边城。后来刘仁恭父子割据称帝,把城中的"子城"改建成宫城的规模,有了宫殿。九三七年,北方民族的辽势力渐大,五代的石晋割了燕云等十六州给辽,辽人并不曾改动唐的幽州城,只加以修整,将它"升为南京"。这时的北京开始成为边疆上一个相当区域的政治中心了。

到了更北方的民族金人的侵入时,先灭辽,又攻败北宋,将宋的势力压缩到江南地区,自己便承袭辽的"南京",以它为首都。起初金也没有改建旧城,一一五一年才大规模的将辽城扩大,增建宫殿,意识地模仿北宋汴梁的形制,按图兴修。他把宋东京汴梁(开封)的宫殿苑囿和真定(正定)的潭园木料拆卸北运,在此大大建设起来,称它做中都,这时的北京便成了半个中国的中心。

当然,许多辉煌的建筑仍然是中都的劳动人民和技术匠人,承继着北宋工艺的宝贵传统,又创造出来的。在金人进攻掳夺"中原"的时候,"匠户"也是他们掳劫的对象,所以汴梁的许多匠人曾被迫随着金军到了北京,为金的统治阶级服务。金朝在北京曾不断的营建,规模宏大,最重要的还有当时的离宫,今天的中海北海。辽以后,金在旧城基础上扩充建设,便是北京第一次的大改建,但它的东面城墙还在现在的琉璃厂以西。

一二一五年元人破中都,中都的宫城同宋的东京一样遭到剧烈破坏,只有郊外的离宫大略完好。一二六〇年以后,元世祖忽必烈数次到金故中都,都没有进城而驻驿在离宫琼华岛上的宫殿里。这地方便成了今天北京的胚胎,因为到了一二六七年元代开始建城的时候,就以这离宫为核心建造了新首都。元大都的皇宫是围绕北海和中海而布置的,元代的北京城便围绕着这皇宫成一正方形。

这样,北京的位置由原来的地址向东北迁移了很多。这新城的西南角同旧城的东北角差不多接壤,这就是今天的宣武门迤西一带。虽然金城的北面在现在的宣武门内,当时元的新城最南一面却只到现在的东西长安街一线上,所以两城还隔着一个小距离。主要原因是当元建新城时,金的城墙还没有拆掉之故。元代这次新建设是非同小可的,城的全部是一个完整的布局。在制度上有许多仍是承袭中都的传统,只是规模更大了。如宫门楼观,宫墙角楼,护城河,御路,石桥,千步廊的制度,不但保留中都所有,且超过汴梁的规模。还有故意恢复一些古制的,如"左祖右社"的格式,以配合"前朝后市"的形势。

这一次新址发展的主要存在基础不仅是有天然湖沼的离宫和它优良的水源,还有极好的粮运的水道。什刹海曾是航运的终点,成了重要的市中心。当时的城是近乎正方形的,北面在今日北城墙外约二公里,当时的鼓楼便位于全城的中心点上,在今什刹海北岸。因为船只可以在这一带停泊,钟鼓楼自然是那时热闹的商市中心。

元时建的尚是土城,没有砖面,东,西,南,每面三门;惟有北面只有两门,街道引直,部署井然。当时分全市为五十坊,鼓励官吏人民从旧城迁来。这便是辽以后北京第二次的大改建。它的中心宫城基本上就是今天北京的故宫与北海中海。

一三六八年明太祖朱元璋灭了元朝,次年就"缩城北五里",筑了今天所见的北面城墙。原因显然是本来人口就稀疏的北城地区,到了这时,因航运滞塞,不能到达什刹海,因而更萧条不堪,而商业则因金的旧城东壁原有的基础渐在元城的南面郊外繁荣起来。元的北城内地址自多旷废无用,所以索性缩短五里了。

明成祖朱棣迁都北京后,因衙署不足,又没有地址兴修,一四一九年便将南面城墙向南展拓,由长安街线上移到现在的位置。南北两墙改建的工程使整个北京城约略向南移动四分之一,这完全是经济和政治的直接影响。且为了元的故宫已故意被破坏过,重建时就又做了若干修改。

最重要的是因不满城中南北中轴线为什刹海所切断,将宫城中线向东移了约一百五十公尺,正阳门、钟鼓楼也随着东移,以取得由正阳门到鼓楼钟楼中轴线的贯通,同时又以景山横亘在皇宫北面如一道屏风。这个变动使景山中峰上的亭子成了全城南北的中心,替代了元朝的鼓楼的地位。这五十年间陆续完成的三次大工程便是北京在辽以后的第三次改建。这时的北京城就是今天北京的内城了。

在明中叶以后,东北的军事威胁逐渐强大,所以要在城的四面再筑一圈外城。原拟在北面利用元旧城,所以就决定内外城的距离照着原来北面所缩的五里。这时正阳门外已非常繁荣,西边宣武门外是金中都东门内外的热闹区域,东边崇文门外这时受航运终点的影响,工商业也发展起来。所以工程由南面开始,先筑南城。

开工之后,发现费用太大,尤其是城墙由明代起始改用砖,较过去土墙所费更大,所以就改变计划,仅筑南城一面了。外城东西仅比内城宽出六七百公尺,便折而向北,止于内城西南东南两角上,即今西便门,东便门之处。这是在唐幽州基础上辽以后北京第四次的大改建。北京今天的凸字形状的城墙就这样在一五五三年完成的。假使这外城按原计划完成,则东面城墙将在二闸,西面差不多到了公主坟,现在的东岳庙,大钟寺,五塔寺,西郊公园,天宁寺,白云观便都要在外城之内了。

清朝承继了明朝的北京,虽然个别的建筑单位许多经过了重建,对整个布局体系则未改动,一直到了今天。民国以后,北京市内虽然有不少的局部改建,尤其是道路系统,为适合近代使用,有了很多变更,但对于北京的全部规模则尚保存原来秩序,没有大的损害。

由那四次的大改建,我们认识到一个事实,就是城墙的存在也并不能阻碍城区某部分一定的发展,也不能防止某部分的衰落。全城各部分是随着政治,军事,经济的需要而有所兴废。北京过去在体形的发展上,没有被它的城墙限制过它必要的展拓和所展拓的方向,就是一个明证。

北京城的土地使用——分区

我们不敢说我们的祖先计划北京城的时候,曾经计划到它的土地使用或分区。但我们若加以分析,就可看出它大体上是分了区的,而且在位置上大致都适应当时生活的要求和社会条件。

内城除紫禁城为皇宫外,皇城之内的地区是内府官员的住宅区。皇城以外,东西交民巷一带是各衙署所在的行政区(其中东交民巷在辛丑条约之后被划为"使馆区")。而这些住宅的住户,有很多就是各衙署的官员。北城是贵族区,和供应他们的商店区,这区内王府特别多。东西四牌楼是东西城的两个主要市场;由它们附近街巷名称,就可看出。如东四牌楼附近是猪市大街、小羊市、驴市(今改"礼士")胡同等;西四牌楼则有马市大街、羊市大街、羊肉胡同、缸瓦市等。

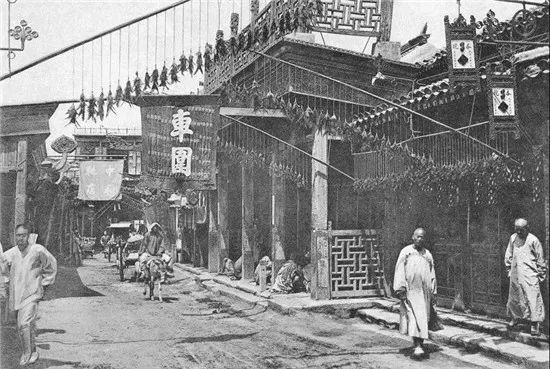

至于外城,大体的说,正阳门大街以东是工业区和比较简陋的商业区,以西是最繁华的商业区。前门以东以商业命名的街道有鲜鱼口、瓜子店、果子市等;工业的则有打磨厂、梯子胡同等等。以西主要的是珠宝市、钱市胡同、大栅栏等,是主要商店所聚集;但也有粮食店、煤市街。崇文门外则有巾帽胡同、木厂胡同、花市、草市、磁器口等等,都表示着这一带的土地使用性质。

宣武门外是京官住宅和各省府州县会馆区,会馆是各省入京应试的举人们的招待所,因此知识分子大量集中在这一带。应景而生的是他们的"文化街",即供应读书人的琉璃厂的书铺集团,形成了一个"公共图书馆";其中掺杂着许多古玩铺,又正是供给知识分子观摩的"公共文物馆"。其次要提到的就是文娱区;大多数的戏院都散布在前门外东西两侧的商业区中间。大众化的杂耍场集中在天桥。至于骚人雅士们则常到先农坛迤西洼地中的陶然亭吟风咏月,饮酒赋诗。

由上面的分析,我们可以看出,以往北京的土地使用,的确有分区的现象。但是除皇城及它迤南的行政区是多少有计划的之外,其他各区都是在发展中自然集中而划分的。这种分区情形,到民国初年还存在。

到现在,除去北城的贵族已不贵了,东交民巷又由"使馆区"收复为行政区而仍然兼是一个有许多已建立邦交的使馆或尚未建立邦交的使馆所在区,和西交民巷成了银行集中的商务区之外,大致没有大改变。近二三十年来的改变,则在外城建立了几处工厂。王府井大街因为东安市场之开辟,再加上供应东交民巷帝国主义外交官僚的消费,变成了繁盛的零售商店街,部分夺取了民国初年军阀时代前门外的繁荣。东西单牌楼之间则因长安街三座门之打通而繁荣起来,产生了沿街"洋式"店楼型制。全城的土地使用,比清末民初时期显然增加了杂乱错综的现象。幸而因为北京以往并不是一个工商业中心,体形环境方面尚未受到不可挽回的损害。