2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

布拉格

一九八三年,一颗新发现的星星被命名为“卡夫卡”,浩淼天宇间,留下一个永恒的名字。

来到布拉格,怎能不细细寻访卡夫卡的踪迹?从诞生的故居,到安葬的墓地……

一,变形的卡夫卡雕像

我们住在老城区广场旁的一个宾馆。第一天出门,走出宾馆,沿小巷漫步不到五分钟,即见路旁有一雕像。雕像约四米高,下方为一巨大的躯体,迈开大步,胸口洞开,没有心脏,两臂前伸,没有双手,也没有脑袋。但脑袋位置托起的是一个完整的人物全身。他神态忧郁,右手抬起,指向前方。走近一看,底座上写着——FRANZ KAFKA。

后来买来一张《卡夫卡的布拉格》地图,上面标有布拉格与卡夫卡有关的三十四处地点,这座雕像为最后一处。雕像2003年落成,位置即在犹太人区的中心——卡夫卡成长与生活、工作的区域。雕像出自捷克雕塑家Jaroslav Rona之手。

雕塑家说,他的创意得自卡夫卡的小说《一次战斗纪实》。小说曾有这样的描写:“我异常熟练地跳到我朋友的肩上,用两只拳头击他的背部,使他小跑起来。可是他还是有点儿不情愿地用脚踩地,有时甚至停了下来,于是我多次用靴子戳他的肚子,以使他更加振作起来。我成功了……”

与卡夫卡雕像不期而遇。于是,我的相机里有了布拉格之行的第一张留影。

卡夫卡雕像

二,世俗化的布拉格,终于接纳了他

卡夫卡已是布拉格的骄傲,在世俗化之后走进人们视野,为曾经排斥他的这座城市聪明地接纳。

各式各样的体恤衫上;大大小小的搪瓷杯上;商店琳琅满目的招贴……精明的布拉格人,巧妙地将卡夫卡纳入到通畅的商业轨道,满足不同游客的好奇与需要。这一点,当我参观完卡夫卡出生地纪念馆之后印象尤为深刻。

老城区广场是布拉格的心脏。从老城区广场西北角走出去,不到百米,另有一个小小的空旷处,名为“卡夫卡广场”——一八八三年七月三日,卡夫卡就在旁边一幢大楼的寓所里出生。如今,大楼一层有一房间被辟为“卡夫卡诞生地纪念馆”供游客参观,每位五十捷克克郎(约合人民币二十多元)。

卡夫卡故居

走进去,大跌眼镜。所谓纪念馆,见方不过二十平方米,除卡夫卡作品的几种初版本和墙上悬挂的生平图片外,空空如也。这该是我看到过最简单、最没有历史感的名人故居了。

我曾感慨过凤凰古城沈从文故居里缺少实物,但相比而言,却比这里好得许多。毕竟有完整的庭院,有老井,有雕梁画栋,有沈从文晚年写作的书桌……看来,布拉格人太能琢磨游客的心理了,以他们的方式与满怀期待走进来的人,开了一个不大不小的玩笑。

在旅游开发上,卡夫卡无处不在。不过,让人疑惑的是,充分商业化、世俗化之后的卡夫卡,还是那个孤独、忧郁甚至畏惧婚姻生活的卡夫卡吗?

一位德国文艺批评家曾这样谈到卡夫卡:“作为犹太人,他在基督徒中不是自己人;作为不入帮会的犹太人,他在犹太人中不是自己人;作为说德语的人,他不完全属于奥地利人;作为劳动保险公司的职员,他不完全属于资产者;作为资产者的儿子,他又不完全属于劳动者,因为他把精力花在家庭方面;而‘在自己的家庭里,我比陌生人还要陌生’。” 卡夫卡的生命特征与性格悲剧,被如此精辟地概括出来。

是的,卡夫卡生前没有归属感,在孤独中匆匆走完四十余年人生,但他却以文学为自己找到最后归属——人类的共同文化遗产。他以文学所表现出的人的孤独、命运的不可知、归属的不确定性,几乎在每个人身上或多或少地存在着,不会随着场景的替换与时间的流逝而改变。就这一点来说,我们都有卡夫卡的影子在心中。

如今,曾让卡夫卡感到陌生的世俗社会,慷慨而精明地接纳了他。他已融入布拉格的日常生活,一个无处不在的旅游资源。

卡夫卡纪念馆

三,写给菲丽丝的情书

感谢布拉格人的精明与细致。一幅绘制明确而简洁的《卡夫卡的布拉格》地图,让我在追寻“布拉格之春”的历史遗迹之外,又多了一个可以细细追寻的历史人物,一个星期的古城漫步,从而更为充实。

布拉格城区不大,完全可以以步行方式畅游。拿着地图,走进一条老街,再走进一条老街——几百年旧貌依旧的城市,想找一条新街也难。不变的街道,不变的广场,不变的建筑,为我们参照地图寻找卡夫卡一九二四年去世之前生活过的地点,提供了具体的历史场景。

旧城区广场是布拉格的中心,也是卡夫卡的活动中心。从他的出生地只需几分钟即走到这里。广场四周,与卡夫卡关系密切的老房子,随处可见。

广场一角,是著名的钟楼。在卡夫卡出生后不久,他们一家即搬到与钟楼相邻的一幢公寓大楼里居住,他的三个妹妹均在此出生。年幼的卡夫卡,每天从这里穿过广场往东,走进Celetna大街,前往位于火药塔附近Masna街上的德语男子小学读书。他所走过的商肆林立的Celetna大街,后来是他上中学和大学时全家居住的地方。他的卧室在一幢大楼的二层,从窗户里可以俯瞰热闹的街市。

卡夫卡父亲开办的第一家服饰用品商店,同在Celetna大街上,占据着与广场面对的最佳位置。作为一名犹太商人,父亲的创业从这里开始。与商店旧址相近,有一家名为Goldhammer的饭店,卡夫卡父母的婚礼,在饭店隔壁的一间房子里举行。

父亲经商成功,小店主后来成为批发商,而他的批发商店,就在广场的另一侧的一幢大楼。卡夫卡就读的德国中学,也在同一大楼里。如今,大楼一层,新开一家书店,名为“卡夫卡书店”,布拉格人以这种形式,展示卡夫卡与广场的渊源。

卡夫卡书店

老城区广场一角与Parizska大街交接处的一座公寓,是卡夫卡写作《饥饿艺术家》等作品的地方。住在三楼的他,可以俯瞰整个广场。巨大的胡斯雕像,教堂的钟声,陪伴他消磨孤独的生命。

一九二四年去世的他,没有活到二战的爆发,看到犹太同胞在广场遭遇的悲剧。当然,他更看不到一九六八年苏联军队的坦克驶进这里,在胡斯雕像前碾碎“布拉格之春”的希望……

就我而言,寻访的意外收获其实不在老城区广场周边,而是与广场有段距离的Skorepka街。这条街的拐角处,有一座 Max Brod公寓大楼——一九一二年,卡夫卡正是在这座公寓顶楼的一间寓所里,与费丽丝一见钟情。在随后的日子里,他们两度订婚,均又取消,对婚姻的无名恐惧,始终困绕卡夫卡,直至病逝。

我之所以对找到这个地点格外有兴趣,与自己的一篇文章有关。大约一九八四年,萧乾先生借我一本英文版的卡夫卡致费丽丝书信集,从中我第一次知道两人的故事,颇感好奇,还忍不住在笔记本上选译过几封,另写一篇短文《卡夫卡的情书》在《中国青年报》开设的个人专栏“人地书”中发表。这也是我最早写到卡夫卡。

遥想一百年前,卡夫卡在我面前的这幢大楼里,与费丽丝初次见面。他已二十九岁,却如同一位情窦初开的少年,显得格外狂热与痴迷。他给费丽丝写信后,焦虑而忐忑不安等待回复。费丽丝终于回信了,他欣喜若狂,当即写下四页长信。

在随后另一封信中,他这样描述自己回信时的感觉:“十五天前,在上午十点我接到你的第一封信。很快就坐下来给你写了满满四大页的信。我并不后悔这样做,因为我从未像那样带着极度高兴来消磨时间。唯一遗憾的是,我写完了四页,才是我所想说的所有话的开头……”

卡夫卡怕费丽丝寄给他的信丢失,还细心地在信纸上方特地加上一句:“我真有点神经过敏,担心有些信可能会丢失,大概是你没有把地址写准确。应该这样写:poric有两个勾,分别在r和c上面,另外,你还应该寄挂号。”

在情书里可以深切体会到卡夫卡的敏感。

我在《卡夫卡的情书》中这样写道:“《变形记》、《城堡》中的卡夫卡,是冰冷到极点的忧郁和孤独,读时让你感到无名的压抑。情书中的卡夫卡,却是热得让人难以置信的思念和柔情,读时让你觉得看到了一颗爱得近乎发狂的心。卡夫卡写给费丽丝的信,几百封,厚达五百多页。

他与费丽丝两度订婚,两度取消,最终费丽丝嫁给他人。生性忧郁的卡夫卡,在爱情上过于敏感,常常产生难以名状的自我纷扰。敏感的另一面,却产生了情书的细腻,促成了滚烫的宣泄。在许多给费丽丝的情书中,他无须掩饰,即便根子里仍是忧郁和孤独,但与小说中的卡夫卡完全是两种形态。”

许多年后,有机会伫立在卡夫卡与费丽丝初次见面的大楼前,布拉格的寻访,仿佛一下子有了亲近的感觉。

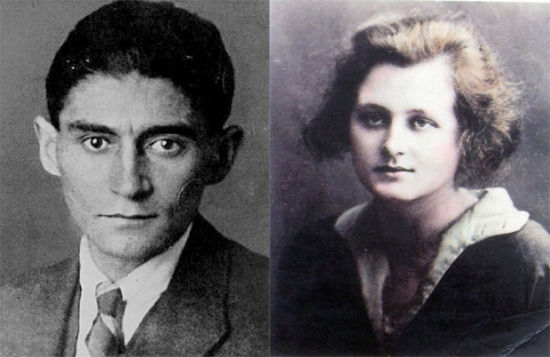

卡夫卡与费丽丝

四,拜谒卡夫卡墓地

拜谒卡夫卡,难道还有比走在雨中的冷清与静谧更好的意境吗?

细雨纷纷,飘洒在林荫道的葱翠树冠,只有少许水滴,溅到布满青苔的沙砾小道。偌大的墓地,冷清而静谧,只有我们夫妇两人打着伞走在小道上。太冷清了,静得能听到雨敲打树冠与伞,听到脚底发出的被雨水打湿的细微声。

在布拉格,我先后去了三个墓地。最初寻访到的两个,最有名,拜谒者也很多,但是,没有找到卡夫卡。

在老城区,距卡夫卡雕像不远处有一旧犹太人墓地。据介绍,在布拉格历史上,犹太教徒曾经只被允许在被隔离的一定地区内生活,而且没有土地的所有权。在一段很长的历史时期里,犹太人一直受到差别对待。旧犹太人墓地就在这一犹太人居住区内。

如今,这一墓地里现存一万多座墓碑,最古老的一块墓碑立于一四三九年。但这一墓地早在一七八七年被废弃。环绕墓地,有著名的教堂,二次大战期间,布拉格抵抗组织的最后一批成员就躲藏在教堂的地下室,被发现后全部遇难。墓地和教堂历史悠久,位置便利,吸引游客纷至沓来。我看到有的人头戴小白帽,神情凝重,在苔藓斑斑参差歪斜的墓碑间缓缓走过。相信他们是犹太人,来这里凭吊先祖与先烈。

另一处捷克文化名人墓地位于布拉格西南近郊的威舍堡。威舍堡是布拉格最为古老的地区之一,斯美塔那的交响乐《我的祖国》的第一乐章,就是以“维舍堡”为题。穿过威舍堡古道,走进一片树林,再往前,圣彼得圣保罗教堂迎面矗立,教堂旁即是著名的捷克文化名人墓地。音乐家斯美塔那、德沃夏克,画家姆夏都安葬在此。前来拜谒的人不少,他们找着各自倾慕的名人,在墓碑前献一束花,摆几块石头。

教堂报时钟声敲响,余音袅袅时,又奏起一句斯美塔那的乐句。墓地之美,生者与死者的呼应,尽在其中。

卡夫卡与这里无关。孤独者匆匆辞世,生前本不属于布拉格的主流文化,身后他依然与之疏远。虽然那位德国评论家说卡夫卡“作为不入帮会的犹太人,他在犹太人中不是自己人”,但卡夫卡在精神与宗教上,在血缘上,依然与犹太人传统不可分离。他被安葬在布拉格东郊一个犹太人墓地。

乘坐A线地铁至Zelivskeho站,走出地铁口,对面即是犹太人墓地。我猜想,大概在城里的旧墓地被废弃后,犹太人在这里修建了另一个墓地,那么,距今也有二百多年历史了。显然,管理人员知道,来到这里的游客,大多是为卡夫卡而来。他们周到地在入口处竖一指示牌,标明卡夫卡墓碑的位置——“21.14.33”——就在围墙前的第一排。

通往卡夫卡墓地的指示牌

与威舍堡名人墓地相比,这里多了肃穆,多了朴素,墓碑也以简单的石碑为主,远不像威舍堡名人墓地那样注重墓碑设计,更少有构思巧妙、雕刻细致、风格张扬的雕塑。但这里有更多的树,树干上长着更多的青苔;有更多的草,厚厚的草把墓碑后面的地盖得严严实实。一切显得收敛。一切与自然融为一体。

实际上,卡夫卡并没有自己单独的墓碑,他与父母安葬在一起,三人为同一个墓碑。墓碑不大,约两米,灰色花岗岩,被雕刻成不规则的方尖碑状。卡夫卡一九二四年先于父母去世,父亲与母亲分别去世于一九三一、一九三四年。

墓碑上,卡夫卡的名字刻在最上面,下面依次是父亲和母亲。卡夫卡是否去世之后就被安葬于此,墓碑立于何时,未见说明。这似乎并不重要。重要的是,卡夫卡以这种形式永远与父母在一起,哪怕他生前总是恐惧父亲的威严与粗暴,但在他孤独辞世后,仍只有父母接纳他,并以合葬方式永远同在。

卡夫卡一家墓碑

与他们同在的还有卡夫卡的三个妹妹。卡夫卡墓碑下方,另有一块薄薄的黑色大理石,上面刻着三个妹妹的名字。她们分别出生于一八八九、一八九〇、一八九七,去世的时间却模糊地统一写为“一九四二——一九四三”——显然,她们没有逃脱犹太人遭遇的种族灭绝之灾,在这期间死于纳粹集中营,遗骨难寻。如今,只有她们的名字被镌在石碑上,让每一个拜谒卡夫卡的人,为她们的悲剧命运而难过。

忽然发现,卡夫卡墓碑对面的围墙上,还嵌着一块又一块黑色大理石墓碑,如他的妹妹们的墓碑相同。每块墓碑上不止一个人的名字,而他们去世的时间都是在一九四四年前后——无疑,他们都是种族灭绝灾难中的罹难者。仔细一看,有几块墓碑上的死者,不是根据家族排列,而是根据他们的职业。

一块墓碑为“作曲家”而建,有五位;一块墓碑为“视觉艺术家”而建,有六位。每块墓碑下方,还用捷克文和英文刻上“还有其他许多人”——许多无法寻找到的布拉格的犹太艺术家……他们的墓碑与卡夫卡相对,布拉格人以这种简单却又庄重异常的方式,将苦难时代犹太人艺术家群体汇聚一起,供世人拜谒。

凝望墓碑,只有叹息。不敢设想,卡夫卡如果活到了二战爆发。爱因斯坦逃离了德国,茨威格逃离了奥地利,孤独的卡夫卡有可能逃离布拉格吗?他能摆脱与妹妹们一样的、与那些艺术家一样的结局吗?命运的幸或不幸,真的难以界定。

雨下着,落在卡夫卡墓碑上。

如今,再看照片,发现雨水已淋湿墓碑上端,正向卡夫卡的名字蔓延。

如果你去布拉格,一定要去拜谒卡夫卡——见到要去布拉格旅行的朋友,我总爱这样说。

-END-