路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn1892年卡蜜儿离开罗丹之后,二人尚未完全情丝两断。罗丹还继续为卡蜜儿提供生活帮助,推荐她的作品,并有时来看望她。1895年他还托人询问卡蜜儿对《巴尔扎克》的看法,可见她对卡蜜儿的艺术眼光还是看重的,也许是做个姿态。卡蜜儿于是写信称赞《巴尔扎克》。她还对他抱着一线希望,爱恨交加。

在罗丹档案中,我们见到三幅卡蜜儿在1892年左右绘制的漫画。比起对外公开的作品,随手一挥而就的手稿则更直接了当地反映作者当时的想法和心情。这三幅漫画虽然算不上上乘的艺术品,但却很耐人寻味。下面让我们一一看来。

《牢房待遇》(Le Système cellulaire),卡蜜儿作,1892年。

图中表现长胡子的罗丹被囚禁在牢房里,手脚都上了锁链。脚边的水罐有水喝,好歹可以让罗丹苟延残喘。右边看管罗丹的狱卒是罗丹的老情人露丝,她的特征是鸡冠头、翘鼻子。手里随时可以用来管教囚犯的是一把扫帚。而扫帚正是女巫的象征。这张图毫不掩饰地表达罗丹在巫婆露丝那里失去了自由,而且赤身裸体地被剥夺得一干二净。

《苏醒》(Le Réveil),卡蜜儿作,1892年。

第二张图中长胡子的罗丹和翘鼻头的露丝又出现了,只见二人裸身相拥,露丝伸出手指向罗丹指指点点,正在数落罗丹的种种罪过和应尽的责任。

《粘贴》(Le Collage), 卡蜜儿作,1892年。

如果说前两张还算是风趣幽默,这第三张简直有点恶毒了。只见罗丹与露丝二人后身相接,像两只狗在做爱。露丝四肢着地,乳房像两只刚从地里拔出的萝卜。而罗丹双手紧抓住一根柱子,好像在绝望地拼命挣脱(大家知道狗在交配过程是无法分开的)。

“collage”本意是用浆糊粘贴。在法文俚语里有男女偷情的含义。意指二人粘粘糊糊地打得火热。

《人面兽身》(La Centauress),罗丹作,1901年。

上面第三张漫画不禁使人联想到罗丹的雕塑《人面兽身》。人面兽身的传说是艺术史中的常用题材,包括埃及的《人面狮身像》在内的这类作品,通常表现既有猛兽的威武,又有人的智慧和感性。而罗丹这件作品则一反传统地表现人性与兽性之间的挣扎。只见上半身的人体拼命地要在空中抓住什么,以摆脱下半身的动物性。这件作品虽然是公开于1901年,但早在1887年就开始酝酿。当时卡蜜儿还在罗丹工作室,想必见过雕塑的雏形,也许参与过其构思或制作。第三张漫画中罗丹的动作与这件雕塑很相似,极有可能是从中取得的灵感。我们是否可以认为卡蜜儿想用这张漫画说:他虽然身在露丝那里,但心却在我这里。他还是爱我的,他只是摆脱不掉露丝的纠缠。可见卡蜜儿还是对罗丹又爱又恨,而对情敌露丝则是恨得咬牙切齿,所以在三张漫画中卡蜜儿把露丝都画得比较恶,而对罗丹则手下留情,在她笔下罗丹就是穷于应付的受气包。

有意思的是,这三张都是罗丹保留下来的。显然是卡蜜儿亲手交给罗丹的,想用它们来气气他,同时也对罗丹做最后的争取,让他知道她很生气。让我们庆幸的是,罗丹当时并没有一怒之下将它们撕个粉碎,而是完好无缺地保存起来。也许他觉得很好玩,心想这丫头真是又可气又好笑。或许他要保留下卡蜜儿罪恶的证据?

《告别》(L'Adieu),罗丹作,1898年。

《告别》是罗丹最后用卡蜜儿作模特的作品,是真正的“告别”。卡蜜儿的表情一如既往地感伤怅然。而这件作品令人过目难忘的是嘴边的一双手。这双手究竟在做什么?百余年来评论家们真是费尽了心思。是在告别时用手在飞吻?还是要用手抹去脸上的泪痕?是满腹苦水到了嘴边不知从何说起而做出无奈的手势?还是有话不敢说出口而用手堵住自己的嘴?无论如何,这样的“告别”真是充满了悲剧色彩。

《闲聊》(Les Causeuses),卡蜜儿作,1897年。

卡蜜儿在“告别”之后,自觉地做出一些摆脱罗丹阴影的努力,这件《闲聊》和下面的《弄潮儿》就是例证。除了卡蜜儿使用玛瑙这种罗丹没有用过的材料之外,卡蜜儿后期作品开始走小巧路线,再没有罗丹式的雄浑的英雄气场。《闲聊》表现几个女子围坐在墙边七嘴八舌地唠嗑,显然是在谈论一个新鲜刺激的小道消息,众女子脸上都是津津有味的模样。对于社会八卦,卡蜜儿本人是深受其害的,大概是有感而发。而这样家长里短的题材罗丹是没有兴趣的。人物面目的夸张与滑稽是卡蜜儿过去的作品所没有的,而裸体的形态则出自在罗丹工作室得到的训练。

《弄潮儿》(La Vague),卡蜜儿作,1897年。

《弄潮儿》也是用玛瑙作品。不同于其他材料,玛瑙含有不同的花纹和颜色。卡蜜儿用青色部分雕刻出巨浪和脚下的海水,用深赭色的部分雕刻出三个女孩手拉手戏水的场面。这有点类似木雕,需要根据材料的原始状态加以造型构思。

《神奈川的巨浪》,葛饰北斋作,1823-1829年。

上期我们曾提到过卡蜜儿向德彪西介绍日本画家葛饰北斋(1760-1849)。从《弄潮儿》可以看到卡蜜儿受到日本版画的影响,大浪极有装饰性的造型与这张葛饰北斋的作品很相似。卡蜜儿本人十分喜欢游泳,还曾要求罗丹为她购买泳衣。但这滔天骇浪不禁令人联想到卡蜜儿个人命运中巨浪临头,她没有感到恐惧吗?

《成熟年代》(L'Age mur),卡蜜儿作,1899年。

这件雕塑是卡蜜儿全部作品中体积最大的。评论家公认它带有明显的自传寓意。象征露丝的老妇人要把男人拉走。那一双大脚有罗丹的特征。象征卡蜜儿的年轻妇人跪在后面伸长双臂乞求男子不要抛弃她。

年轻女子的眼睛里没有愤怒,也来不及感伤,只有最后的乞求、乞求、乞求。

罗丹见到《成熟年代》之后,怒不可遏。从此不再把卡蜜儿视为不时耍耍性子的小女子,而是一个忘恩负义的贱人。同时,从这件作品中,罗丹也看到卡蜜儿的技术已经臻于完善,令他感到霸主地位受到挑战。于是掌握作品审批大权的他开始封杀她的作品,并且停止了对卡蜜儿的资助,断绝了与她的任何联系。

《罗密欧与朱丽叶》(Roméo et Juliette), 罗丹作,1905年。

1902年,《罗密欧与朱丽叶》的陶瓷版在布拉格展出。那次展览卡蜜儿本来是要参加的。后来听说她的作品将被放在罗丹的《罗密欧与朱丽叶》的旁边,她愤而退出展览。她不愿观众从罗密欧与朱丽叶的爱情悲剧联想到罗丹与卡蜜儿的爱情悲剧。此时罗丹在她的心目中已经从恩师与情人沦落为欺骗她、玩弄她、剥削她、利用她、剽窃她的恶棍。她不愿再与他为伍。罗丹与卡蜜儿的悲剧不亚于罗密欧与朱丽叶的悲剧,令人不胜唏嘘。

《罗密欧与朱丽叶》之后,罗丹艺术灵感开始枯竭,再无伟大作品出现。他的创作艺术的高潮集中在他与卡蜜儿在一起的十五年左右的时间。在这期间他完成了所有最具影响的作品。罗丹深知卡蜜儿对他的艺术、他的生活意味着什么。他也比其他任何人都深知卡蜜儿作品的艺术含量。在他晚年时在巴黎建起了罗丹艺术馆。临死他立下遗嘱要在他的艺术馆里单独保留一个展厅,向世人展示所有能够收集到的卡蜜儿艺术。他和她的作品终于可以永远在一起了。但这是卡蜜儿最终的期待吗?

《吹笛人》(La Joueuse du flûte),卡蜜儿作,1904年。

卡蜜儿与罗丹彻底决裂之后,生活顿时陷入困顿,连衣食都出现问题。业界面临罗丹方面的压力,不敢收购或展出卡蜜儿的作品。雕塑是个成本高昂的艺术,卡蜜儿已无力从事大型制作,只得转向小型作品,并为一些商人设计一些桌上的小摆设,以供糊口。在艰困的条件下,她仍然创作出若干出色的作品,《吹笛人》便是其中之一。卡蜜儿所刻画恰是她自己:美丽性感的女孩独自一人闭起双眼忘情于自己的艺术之中。虽身无一物,却不忘优雅地披上一条长围巾。翘起的嘴唇、微抬的胳臂、纤细的手指都恰到好处,十分动人。莫非,她回忆起十年前她与年轻的音乐家德彪西的那一段情?她所吹奏的,难得是一曲催人泪下的怀旧悲歌吗?

《沉思》(Profonde pensée),卡蜜儿作,1905年。

如果以保存下来的作品为准,1905年是卡蜜儿全部创作的最后一年,那时她刚过四十岁。在生活和感情的双重压力之下,卡蜜儿的精神出现了问题。她就像《沉思》这件作品中所刻画的那样,孤独面壁,苦苦地想不通为何命运如此对她不公。她断绝了与世界的联系,把自己终日锁在小屋里,只有一群猫与她陪伴。空有才华无人赏识又有何用,作品没人要堆在家里又有何用?于是她砸碎了所有完成的和未完成的作品,销毁了以往的情书和信件,变卖了家中所有的物品,只留下一张床和一只沙发。她出现幻觉,声称罗丹派人要暗害她,夺走她的作品,从她的头脑里挖走灵感。于是她钉牢所有门窗,白天瑟瑟地躲在屋里发呆,也不再洗漱。夜晚就出来在巴黎的大街上四处游荡。

1913年,卡蜜儿的父亲去世了。这一噩耗家人没有通知她,两天后的葬礼也没有叫她参加。那位唯一疼爱她的亲人最终离他而去,是压垮卡蜜儿的最后一根稻草。几天之后,她的家人把她强制送进精神病院。在那里一呆就是三十年,直至去世。卡蜜儿一直把父亲去世的日子错当成自己被关进医院的日子。的确,正是在那一天,卡蜜儿失去了对世界的最后希望。

还有一个人一直没有忘记卡蜜儿,就是我们在上两期曾提到过的她早年的同学和朋友英国人杰西·利普斯寇姆。杰西经过多年四处打听,才了解到卡蜜儿所在的精神病院的地址。于是在1929年杰西携丈夫远道从英国来看卡蜜儿,留下上面这张合影。此时卡蜜儿已经六十五岁,老态龙钟。我们注意到一个细节。在照片上杰西为了表示亲近,特意把一只手放在卡蜜儿的腿上。而卡蜜儿却毫无反映。多年来,她远离社会,把自己封闭在一个人的世界里,对外来的一切早已不是无动于衷,就是麻木不仁。

杰西见到卡蜜儿之后,认为她已经没有发病的迹象。大夫也多次建议她出院,只需在家疗养。但她的家人坚决反对她回家,她早已从家族成员中被剔除。除了她的弟弟保罗曾在三十年间去精神病院探望过几次之外,她的母亲和妹妹从未去过一次。也从不回复她的来信。她母亲还要求医院禁止她与外界有任何通信往来。而卡蜜儿自己从起初的强烈要求出院,极力申诉,辩驳,反抗,到最后认命,安于现状。对于外面的世界,她已失去兴趣,别无所求。三十年的窗外,轰轰烈烈地发生了两次世界大战;三十年的窗内,她都做了些什么?雕塑肯定没有条件,她阅读吗?绘画吗?没有人知道,也没用人关心。这里的人只知道她是著名诗人保罗·克罗黛尔的姐姐,而并不知道病院里住着一位全欧洲一流的艺术家。

卡蜜儿终老于1943年,享年79岁,就地被埋葬在病人的集体坟地里。多年后卡蜜儿家族的后人曾想把她迁葬,但已无法分清哪是她的遗骨,只好作罢。

这是的1988年法国电影《卡蜜儿·克罗黛尔》的剧照,是卡蜜儿被关在精神病院的落寞场景。法国著名女星伊莎白·阿扎尼(Isabelle Adjani)扮演的卡蜜儿形神皆似。该电影曾多次获奖,包括柏林电影节的银熊奖。

这是该电影的另一张剧照。阿扎尼的姿态很有罗丹的风格。

《卡蜜儿·克罗黛尔面像》(Masque de Camille Claudel),罗丹作,1895年。

卡蜜儿的一生就如同这件未完成的面像,是一场未完成的梦。像一颗稍纵即逝的流星,人到中年便结束了前途远大的艺术生涯。虽然Clotho等作品已显现她有意识地向现代主义靠拢,但却黯然止步,令人扼腕。与此同时,一批同时代的艺术家则涌现为现代美学的弄潮儿,其中包括布戴尔(Antoine Bourdelle,1861–1929)、蒙克(Edvard Munch,1863–1944)、克里姆特(Gustav Klimt,1862–1918)、图卢斯-劳特莱特(Henri de Toulouse-Lautrec,1864–1901)、康定斯基(Wassily Kandinsky,1866–1944)、马蒂斯(Henri Matisse,1869– 1954)、克里(Paul Klee,1879–1940)和毕加索(Pablo Picasso,1881–1973)

上面这件《卡蜜儿·克罗黛尔面像》曾在罗丹工作室里存放数年,与卡蜜儿分手之后才将这件未完成的作品作为完成的作品公开展示。这件作品有两个过目难忘的特征。一是在卡蜜儿的头旁边,有一只奇怪的大手。与头比较起来,这只手大得不成比例。这是一只把卡蜜儿玩弄于掌骨之间的命运之手吗?卡蜜儿似乎无法奈何于命运之手的掌控,只能用空洞哀戚的大眼睛做无声的抗议。

《卡蜜儿·克罗黛尔面像》细部。

这件作品的另一个与众不同的特征是,罗丹没有对石膏片翻模的接缝处做任何修饰,使这张美丽的面庞看上去伤痕累累,似乎已没有了疼痛的感觉。也许罗丹有意为之,也许他早已失去兴趣或耐心对以卡蜜儿为模特的作品做进一步的加工,使这件作品在罗丹艺术中格外引人注目。

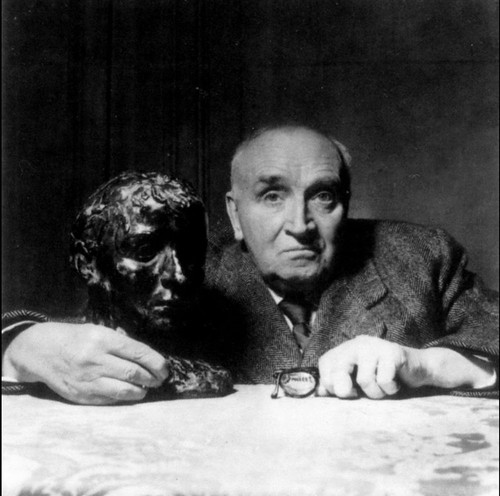

这是卡蜜儿的弟弟保罗(Paul Claudel,1868–1955)在1955年的照片。当年他便去世。照片中怀抱罗丹为姐姐制作的雕像,不知他心中是在怀念还是在忏悔。保罗曾在当时是位有名的诗人,而如今人们在提起他姐姐是才会顺便提到他。卡蜜儿一直对弟弟十分疼爱,为他制作过数个不同年龄段的头像。而他则嫉妒姐姐的才华,声称他才是家中唯一的天才。保罗亲手把姐姐送进精神病院,并把她留在那里三十年。保罗在去世前为自己设计了陵墓,墓碑上刻些什么字、墓穴坐落的方向、周围种些什么树都交待得一清二楚。但对姐姐被埋葬在乱坟岗上却不闻不问。

保罗是个职业外交家。他曾在中国的上海、福州、天津任法国领事,后又任驻东京、华盛顿和布鲁塞尔的法国大使。在卡蜜儿去世之后,他确曾为她的艺术做过一些推广工作,促成了在国外的一些展览。不知目的是为了给自己脸上贴金,还是人之将死其心也善。

《我是美丽的》(Je suis belle),罗丹作, 1882年。

中国的《诗经·国风》中有这样的优美诗句:”东方之日兮,彼姝者子,在我室兮。在我室兮,履我即兮。“说在一个艳阳在东方升起的早晨,有那么一个美丽的女孩子,走进我的房间。她走进我的房间,把双脚踏在我的席子上。当年轻俊美的卡蜜儿第一次走进罗丹工作室时,想必也是这番动人的情景,光彩照人,满室生辉。罗丹的创作灵感从此喷涌不息。上面这件《我是美丽的》就是罗丹刚见到卡蜜儿时制作的。在雕像的基座上,罗丹刻上了波德莱尔的几句诗:

“Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,

Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,

Est fait pour inspirer au poète un amour

Eternel et muet ainsi que la matière.”

我试着译成中文:

世人啊,我是美丽的,如同刻在岩石上的梦。

而我的乳房,那个令男人们一个个死去的地方,

是为激起诗人心中的爱情而生,

如万物之永恒与沉默。

罗丹很欣赏波德莱尔的诗,欣赏波德莱尔那种“过把瘾就死”的艺术感觉。在他见到卡蜜儿的那一刻,一定也有在她柔软的胸膛前过把瘾就死的冲动。因此他引用这几句诗,好像是从卡蜜儿嘴中道出的那惊天地泣鬼神的男欢女爱。

罗丹曾说过:“真的,没有任何东西能比一头疯狂的野兽更震撼人心,它垂死于无法满足的欲望,绝望地乞求能够压制自己的情感。(Rien, vraiment, n'est plus émouvant que la bête enragée, mourant d'un désir inachevé et demandant en vain la grâce d'apaiser sa passion.)” 《我是美丽的》这件作品中,巨人般男子托起女子的臀部,把自己的爱情女神高高举过头顶。这是一个在现实中不可能完成的动作。因此罗丹在制作时无法使用模特,只能动用自身经验去想象。他一定在回味与卡蜜儿翻江倒海之时欲火升腾激情迸溅的瞬间。人,也许是值得过把瘾就死的。其他一切,皆为过眼烟云。

罗丹与卡蜜儿,将他们电光石火的爱恋与风花雪月的悲情都凝固在他们的作品里,给世人留下一段心旌摇曳的永远的传说。

可能是采用现成翻译好的中文吧,有些句子显得有些别扭,不太达意。我把那首诗试翻成:

哦,美妙如我,致命的美,如同石雕般的梦

我的乳房,把他们一个个撞得青肿,

激发起诗人爱的灵感

那永恒,沉默如石的爱

不是有意冒犯,最后关于野兽的罗丹的话"demander en vain la gr?ce d'apaiser sa passion" 翻成“无望地祈求缓解他炙热的激情”,这样就通畅了。