旗袍——为81级毕业30年聚会添彩

於碧海816

旗袍的前世今生

旗袍始于清朝的旗人着装,是形成于民国时期的女性服装。最初,旗袍只是民国女性的家常便服,四季日常人人着之。这几年,大江南北旗袍风渐盛:大型团体活动中(如奥运会、APEC),旗袍是标配的礼仪服装或送礼佳品。旗袍的手工制作技艺,亦被授予国家级非物质文化遗产。如今,旗袍在海内外都[

阅读全文]

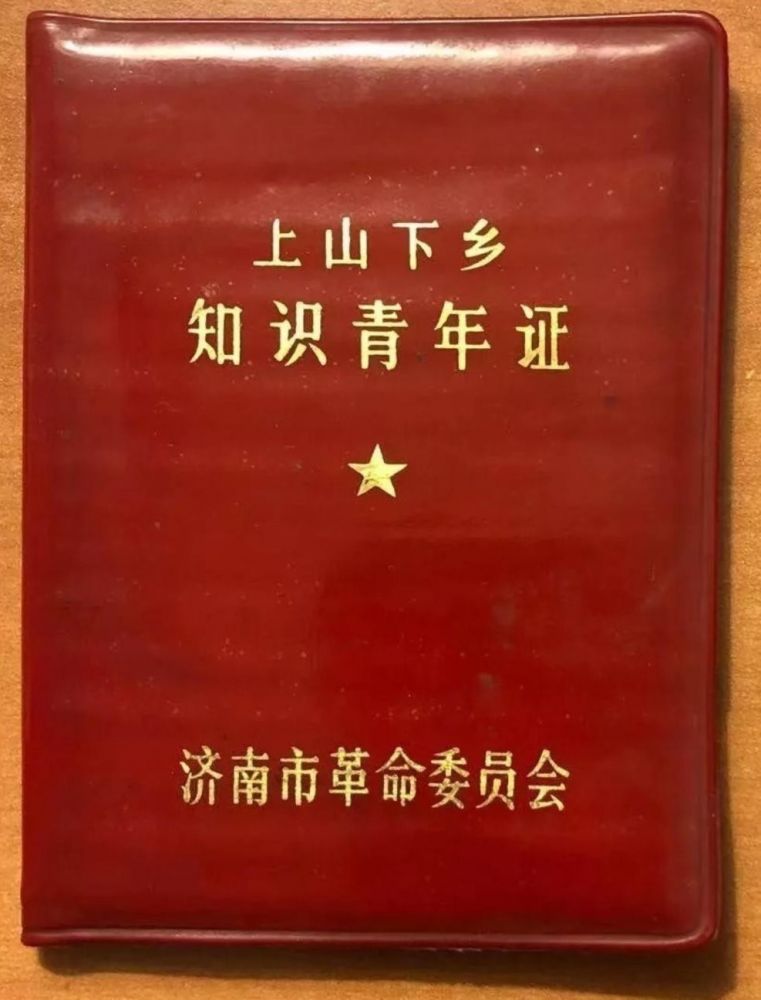

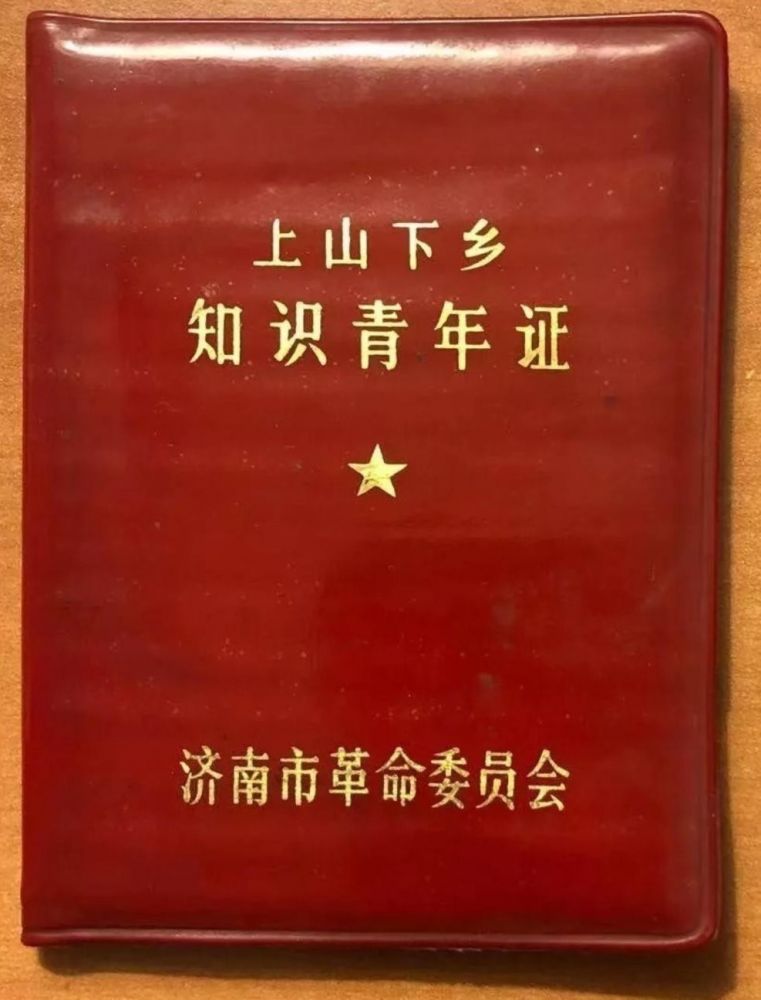

第103期|董立民7754

洗澡

——知青生活之三

董立民7754

农村收获和播种季节是最忙最累的日子。三夏(夏收、夏种、夏藏)是农村每年第一个农忙季节。山东的三夏每年5月下旬开始,至6月中旬结束。小麦最后成熟周期短,麦子成熟后必须马上收割,否则麦粒就会掉在地里收不回来了。五六月份雷阵雨较多,收下来的麦子如果不及时晒干,就会发霉,一年的辛勤[

阅读全文]

【科大瞬间】第102期|董立民7754

逃票

——知青故事之二

我们插队的地方冬天非常冷。农村没有暖气,鲁西南地区也没有火炕。我们住老乡家的房子,三间房,中间是木门,两边各有一个窗户,窗户是木棱子做成的,上面贴了一层窗户纸。既可以透亮,也可以挡风。只是窗户纸经常会破,冬天刺骨寒风,就从破口处吹进房间。屋里屋外温度,几乎没有差别[

阅读全文]

【科大瞬间】第100期|原创老玉米苗

遍历,一种科大精神

佚名校友老玉米苗

编者按

什么是科大精神?相信每个科大人都有自己的理解和体会。“富清华,穷北大,不要命的上科大”,是人们津津乐道、流传甚广的一种科大精神。651校友李尚志在《科大瞬间》创刊号里提到的“敢为天下先,甘作孺子牛。做事狂,对人不狂”,也是一种科大精神。今天是《[

阅读全文]

我们家的小伙伴

周天群777第101期

娜娜和迪迪是我家猫咪和狗狗的名字,他们是多年前我家曾经收养的两只小宠物,伴随两个小孩成长,成为我们家的重要成员,与我们感情深厚。

娜娜、迪迪及我的两个孩子

20多年前我们一家在美国俄勒冈州的一个小城市生活和工作,公司一个员工贴了一个小广告,为她家刚出世的小猫咪们寻找收养的家庭。那时我的小孩一个4岁,[

阅读全文]

【科大瞬间—副刊】我与欧洲小城之缘

原创饶宁玲803科大瞬间2019-12-21

第99期

我与欧洲小城之缘

饶宁玲803

在欧洲的这些年,从求学到工作,经历了多次跨国迁居,可我一直住在秀美迷人的小城。想来似乎有一种缘分引领着我,与这些小城依次相遇。

我从小便向往能住在桃花源般的小城,宁静平和,安居乐业。到了欧洲,并没有刻意的安排,只是跟随时间的脚[

阅读全文]

白大伟814,8110

以下文章来自“思想的远行,作者白大伟”

几周前我大学同班同学发了篇文章,讲与研究生导师庄老师的情谊。这让我跃跃欲试,也想写写庄老师。可惜庄老师并不是我的研究生导师,我的研究生导师是易老师。

但现在要凑热闹,我必须写庄老师,而且我与庄老师也是情深谊长。易老师呢,我以后慢慢写,那可是我的嫡亲老师。至于潘老师是谁,容[

阅读全文]

龙虾宴上,夜话科大未来董立民7754中科大北门两侧各有一个小湖,像一副眼镜,所以又叫眼镜湖。湖边小径蜿蜒,绿树成荫,湖中碧波荡漾,荷花绽放。是同学们早晨起来读英文,晚饭后散步的好地方。一日黄昏,老CP耳朵上夹着烟卷,嘴里念叨着:“焓,含含糊糊;熵,伤透脑筋。”这“焓”和“熵”是热力学名词,上午热力学课时刚学过。CP缓步走到眼镜[

阅读全文]

修表

谢继东776

引子

维修钟表是我数十年来最大的业余爱好。溯本追源,这爱好很可能与我儿时的一段经历有关。小时候,家里有几件进口“奢侈品”:苏联产的照相机、电唱机、望远镜和闹钟。儿时的我,独独对那只小闹钟心存“觊觎”。它小巧玲珑,乳白色的外壳,金灿灿的字盘,比起国产闹钟,仿佛中国白墙青瓦农舍之简朴遇见了巴洛克风格造型和[

阅读全文]

第95期|15创4班江老师

还在为毕业读研去向迷茫?

——让为师掐指一算

15创4班江老师

胡同学,还在为毕业去向迷茫?为了到底去哪家单位读研,你已经找我聊了5-6次了,还在纠结犹豫。而我也告诉了你好几次,去中科院还是去港科大,都是很好的选择,都是奢侈的烦恼。实在不知道怎么选的话,让为师掐指一算吧。

跟你分享一个秘密,我本科毕业时的选择[

阅读全文]