正文3715字,阅读预计10分钟

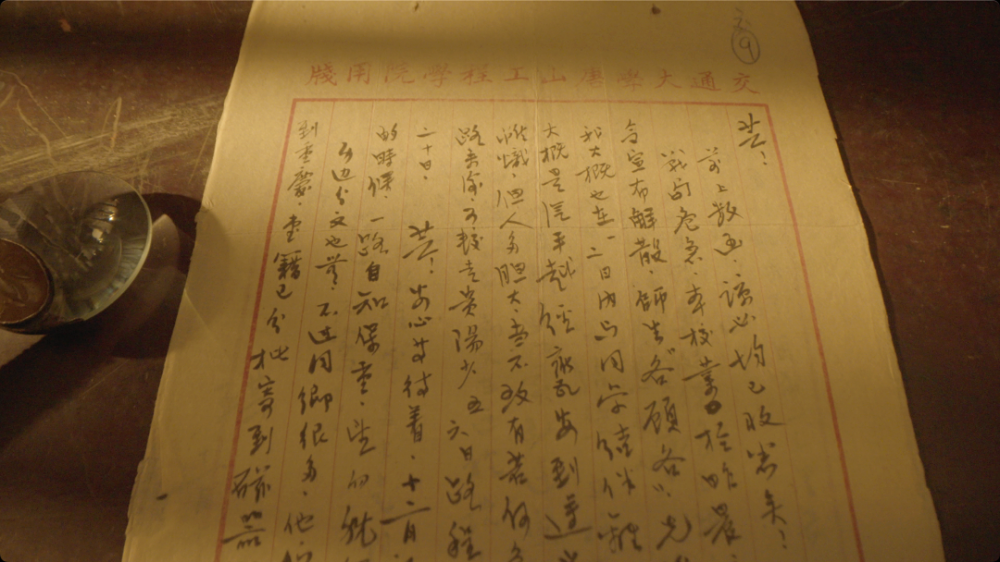

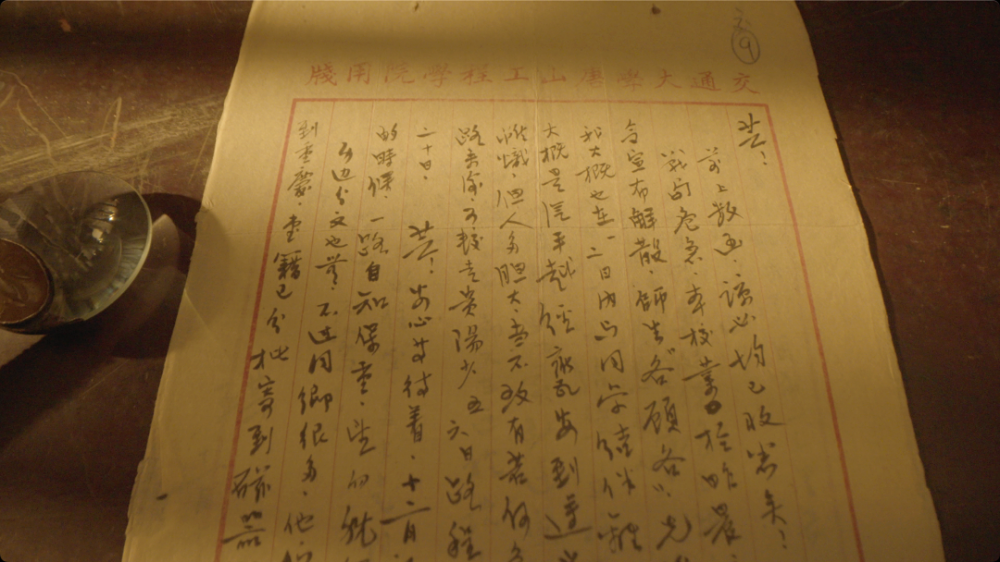

战局危急,本校业于昨晨停课,下午明令宣布解散,师生(各顾各),先后来渝集合,我大概也在一二日内与同学结伴离此,走的路线大概是从平越经瓮安到遵义,沿途匪风虽炽,但人多胆大,当不致有若何危险(由此抄小路来渝,可较去贵阳少五六日路程),全程约需时二十日。芝:安心等待着,十二月初就是我俩见面的时候,一路自知保重,望勿担心。

身边分文也无,不过同乡很多,他们当不致让我饿到重庆,书籍已分批寄到磁器街,衣服随身带,不重要的都丢了,因为二千里长征,空手走也觉吃力,那还顾得了东西?

现在我的身体,真健得像匹牛,芝:我一路自知保重的,用不着您担心。

今天同时拍一电给您,并拍一电到万,想定可在这封信之前到达您的身旁吧!一切要说的,都不在这里说了,见面时再细诉吧!

我在渝市的住处,多半是同和磁号(磁器街34号),不写了。

琪

1944年11月17日

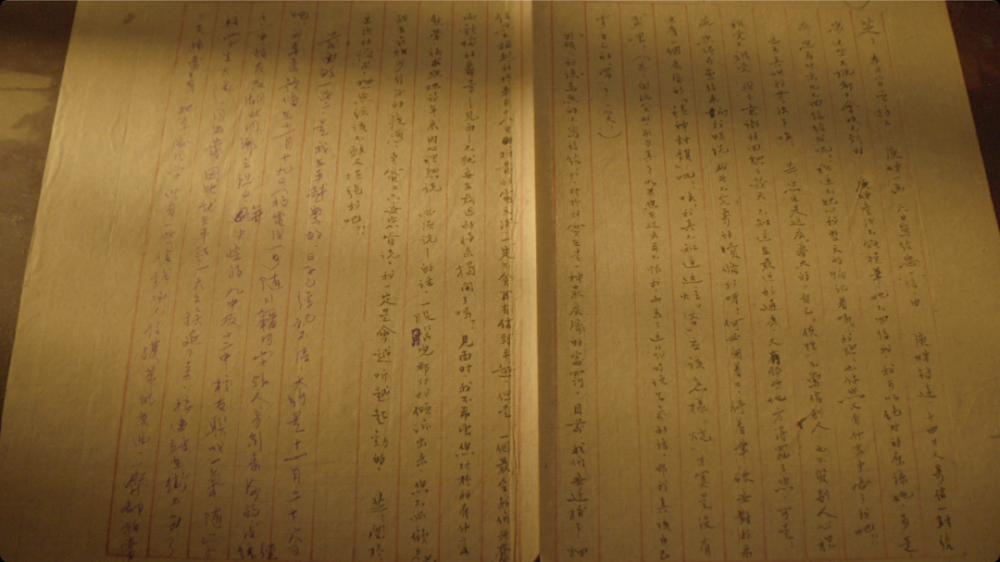

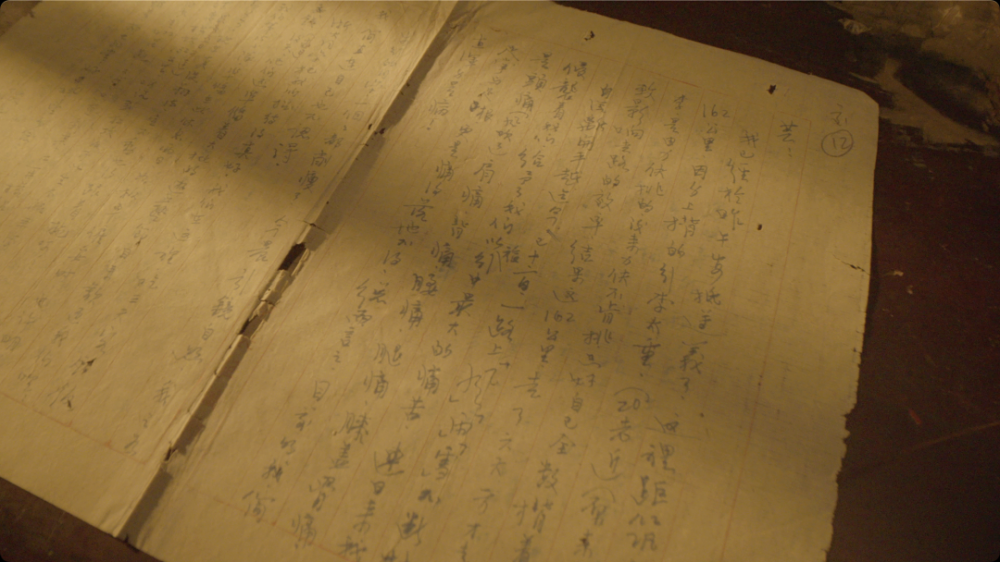

交大在唐山办学凡67年,唐山人对交大的情感早已深入骨髓,这一点从这批书信的藏主申恩老师身上就可看出。他2017年在网上发现了这批书信,志在必得,不遗余力拍买下来,为的是给交大留下一份活档案。

这些书信不像正史那样刻板,也不像回忆录那样有取舍、有选择。它们是情侣间的窃窃私语,是心灵间的喁喁相诉,它们记录的就是当下发生的,没有渲染,没有匿饰。就像时间的金线,把那一段交大历史绣成了一幅长长的画卷,徐徐展开,处处都是鲜活的记忆,真切而绵密。

芝:

本月二日曾拜上庚姊一函,六日写给您一信,由庚姊转达,十四日又寄一封给您,这些大概都不会收不到的,庚姊产后不能提笔,她不回信我,我可以绝对的原谅她,可是,芝:您为什末也不回信给我呢?难道不担心我整天的惦记着吗?我想:也许您又有什末事忧了我吧?!

……

的确,我认为您的不写信给我,对于我实在是一种最严厉的处罚,目前,我们要迁校了,相信您在接到我于本月十八日拍发的电文后,一定不会再有信到平越,但是,一个最令我们兴奋而欢愉的幕景——见面——不就要在最近的将来揭开了吗?见面时,我不希望您对于我有什么慰劳,只求您把几年来内心里想说——必须说——的话,一股脑儿都对我倾诉出来,您不必顾虑到我在长期步行后的疲惫,事实上只要您肯说,我一定是会越听越起劲的。芝:关于这次的请求,想您总该不致又拒绝我吧?!

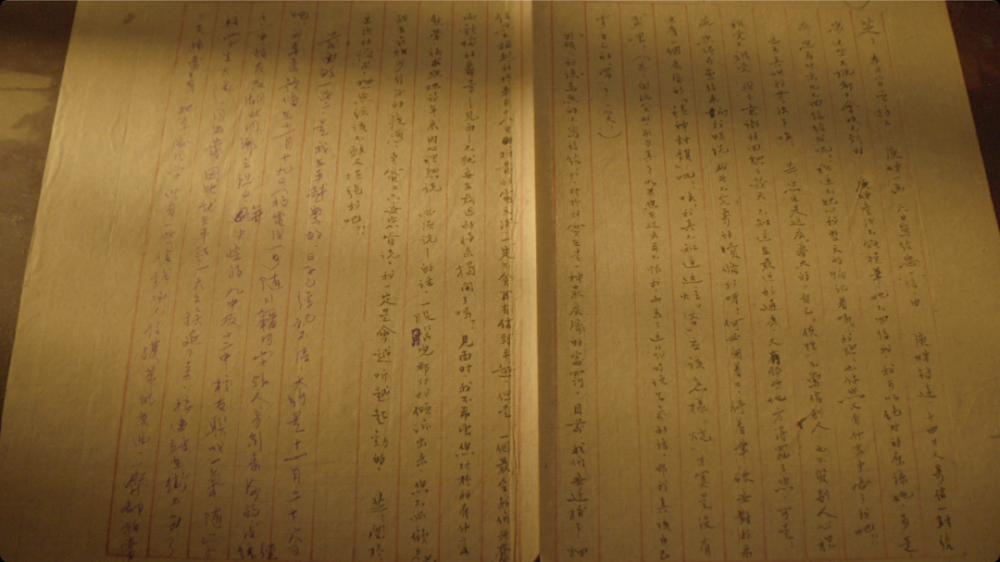

前面的一些,是我在平越写的,日子已经记不清,大约是十一月二十六日吧,我本来预备在十一月十九日(拍电后一日)随川籍同学56人步行来渝的,后经十二中校友及湖北同乡之阻止,并决定收九中及十二中校友联成一气,随学校学生大队一同出发,因此就在平越一天天挨延下来,接连站在街上当了三天拍卖员,把本队同学所有一些值钱而不便携带的东西,一齐都拍卖掉,本想随时写信您,告诉一些关于我们的消息,但以战局情形,随时变化,平越后来一夕数警,教部对本校的命令,朝令夕改(详情面告)学校对于我们的处置,也随时变动,因此,我们私自的打算,也只好随着变,在此混乱的情况之下,消息根本叫我无从报告起,所以,这封信一直挨到今天,方才继续写下去。

等到十一月三十日,战事消息愈来愈坏,敌人已过六塞抄小路打麻江了,时局再不让我们久困平越,只好在十二月一日晨结队到马场坪,准备赶车来筑,上午十时许,在大风雨中抵马场坪,适于当日晨已有40辆空车驶过,我们却~到迟一步,以致错过,无法只好在马场坪歇着等,街上居民已经走光(马场坪从十月三十日起,紧急疏散,三日完毕),吃的买不着,住的也找不着,满街都是:兵!乱民!卡车!情形紊乱已极,空气在紧张中夹着惶恐,无法,我们把行李推在车站门口,人都生在街旁,雨不住的下,北风一阵阵的刮在脸上,就像是一盆盆的冷水在~一样,这时我身只穿得一件短皮大衣,下身只穿了一件单制服裤(我没有夹裤)又冷又饿,身子“打摆子”似的索索得抖,天公却有意捉弄我们,入夜大雪纷飞,我真“受不了”,他们(校友)却把我围着,时谣*迭起,说敌人已过独山20里,又说敌人已抄小路到都匀近郊,而马场坪站站长接到都匀站来的电话,还问敌人的便衣队是否已到马场坪哩!(这可见都匀在当时比马场坪更紧张惶乱,他们怕敌人已抄过都匀到马场坪了)这次都马两站站长的会话是我们亲耳听见的,因此在冻饿中还加上一层“急”,当时个人把最要紧的东西都收拾成一小包,准备敌人随时到,我们就随时跑,在风雪中生在屋檐下整夜不曾合眼“车”整夜不停地从独都等地开过来:行李、货物、人载的满满的,推的高高的,统计不下三四万辆,真紧张,真紧张的要命!

好容易一夜过去,眼巴巴地看见了一线黎明之光,一直等到下午,消息越来越坏,这是站上还有两辆空车,站长接到筑站的命令,准备空车开去,我们这时也不能再客气了,一哄就都抢上了上去,不管三七二十一,死也都不下来,站长无法,只好卖票(敞口卡车,当抢的时候,我的腿几乎都被别人踩断了,危险!现在还疼哩!)站长对我们说:这也许就是最后的一批抢运车,以后全部是军运,空车回筑,我们还算幸运的了。

下午三时,车离马场坪,晚上时抵贵定,这里情形较安全,但是一样不易买得食物,昨天(三日)中午抵龙里,此地更要镇静些,晚五时许到筑,现我们都住在贵阳医学院大礼堂内,开“地铺”吃饭在馆子里,虽贵,却不像那些地方明“有钱买不出”。

筑市市面异常萧条,好多店铺都关门了,市内人口已经疏散得差不多,情形要比我两月前过此时“惨”的多了,我们也许在这里还有两天耽搁,候把“板车”雇安后(运行李)我们就要步行出发来渝了。

我们现在过的真可说是“非人生活”唉!真苦死了,两天的风雪坐在车上硬受着,脸都“皲”了,手也像“鬼爪子”一样,两天没洗脸刷牙。芝,您信不信,这对于我们并不是件苦事,后回忆起来,确的好玩得很,芝:不必为我担心,今后步行一千里,一路上一定非常好玩的。

您前次写信我不是说:“吃的苦中苦,方为人上人”吗?每次想起您鼓励我的这两句话来,一切痛苦都忘记了!

敬琪

一九四四年十二月四日于旅途

这信是用一块木板搁在膝头,坐在地上写的,所以曼带潦草

这封信的前半部分,还是他一惯工整的蝇头小楷,后半部分却是“曼带潦草”的钢笔所写。

战乱年代什么最温暖?爱情。学生时代什么最浪漫?爱情。战火中的学生时代,什么最动人?还是爱情!“芝”就像一副良药,能够治愈旅途的愁苦。只要心中有了“芝”,就可在兵慌马乱中寻得平静,在坎坷泥泞中找到路途。哪怕只有膝头的一块木板,也可以把爱情研磨成墨,书写最动听的话语。

芝:

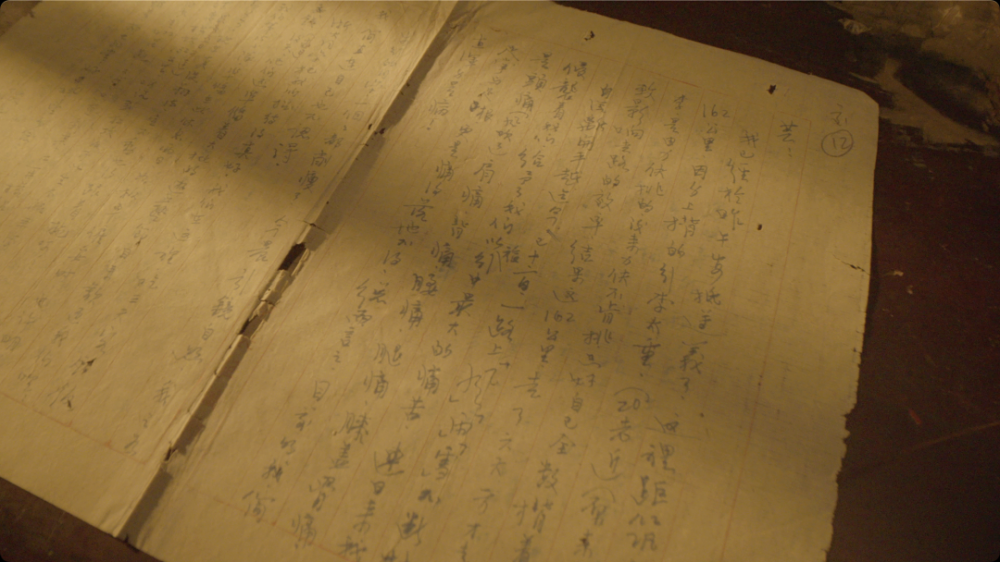

我已经于昨午安抵遵义了,这里距筑市是162公里,因身上背的行李太重(20老斤)(原来这些行李,是田力伕挑的,后来力伕不肯挑,只好自己全数背着)以致影响走路的效率,结果这162公里走了6天方才走到。

自从离开平越迄今已十二日,一路上“风”“雨””雪”不断地侵扰着我们,给予了我们以旅行中最大的痛苦,连日来我们是头痛(风吹了)肩痛、背痛、腰痛、腿疼、膝盖骨痛。足掌与足根更是痛的落地不得,总而言之,目前的我简直浑身是病!

出行的同学一个个都消瘦了,今晨引镜自照,我之为我,简直连自己也不认得。

浙大同学把我们招待的真好,我们在这里,吃三天客服饭,不要钱,后天(十四日)他们还准备着大批的游艺节目来欢迎我们哩!

我们第十五小队准备在此休息两日,如板车雇安时,也许明晨就动身了,现在真没办法,走不动也得跟着拖呀!

这里离松坎132公里(最多五日可达),听说到松坎后可以可以坐木船来渝,如此话属实,可以使我们少走400里路,不然,只有到綦江再搭船了。

敬琪

1944年12月12日

芝:

……

八九两日的大公报,刚才已经送来,在它的上面,看到了交大黔校在璧山丁家坳复课的消息,日期是二月一日,本来,依实际情况说,复课也许不会有这么快,即在家里住着过了旧历年节再去,也并不算迟,不过,我似乎对于万县的生活,已经丝毫不感觉兴趣了,尽管家里的生活是过得异常舒适的,因此,在一周以前,我就想设法“籍故”到重庆来,却始终不能得到,云兄和二姐的同意,他们硬要我在家里过了“阴历年”再来渝,现在好容易看到本校复课的消息,这真是我趁势离家的大好机会。今晚我想和云兄商量一下,即日收拾行装,至迟在本月底赶到重庆来,芝:我想会见您的心,的确是非常切的,我希望能够由于我的到渝而根本打消您的从军的念头。

反正不多日子,我就可以和您见面了,其余的话,也就不必在此多说。

……

敬琪

1945年元月12日

交大唐院的这次搬迁,与上一次从湖南杨家滩迁往平越一样,只有大致方向,没有具体的目的地,仓促而窘迫。到达重庆以后,幸得茅以升、赵祖康等前辈校友安排接应,选择在璧山县丁家坳一处闲置的交通技术人员训练所复校,学生则分散住在几公里范围内的数个校区。

林敬琪又将迎来一段新的生活,他离家近了,与“芝”的距离也近了,相约见面能够代替鱼雁传书吗?他的笔下又将书写怎样浓烈的心之絮语呢?

(未完待续)