https://mp.weixin.qq.com/s/-R-vJBiuxjEfR90zaV7SRQ

肖斯塔科维奇喜欢把普罗科菲耶夫比喻成鹅。我见到过两种说法:第一种说法,肖斯塔科维奇说普罗科菲耶夫笨得像只鹅;第二种说法,普罗科菲耶夫有着一只鹅的灵魂。在俄语中,“鹅”гусь这词被赋予滑头、不守信用的含义。这两种说法全都将普罗科菲耶夫比喻成那种在农舍田头来回踱步的乡下家禽。普罗科菲耶夫确实出生在乡下,并在农村度过了他生命中的最初13年。他就是一个来自农村的孩子。 普罗科菲耶夫与斯特拉文斯基、肖斯塔科维奇长期不合,这其中的部分原因源自城乡差异。在苏联,只有普罗科菲耶夫可以和肖斯塔科维奇一较高下。两人一同在世的时候,在很多领域普罗科菲耶夫都要压过老肖一头。老肖对普罗没多少好话,认为普罗喜欢赌博,精明过头,目中无人,缺少原则。斯特拉文斯基比普罗科菲耶夫大9岁,整个20年代和30年代早期,普罗科菲耶夫对斯特拉文斯基的地位发起了强有力的挑战,二人一度剑拔弩张,甚至差点大打出手。斯特拉文斯基认为普罗的水平排在他自己身后,但是“仅仅”排在他身后而已——斯氏天下第一,普罗天下第二。普罗科菲耶夫1891年出生于乌克兰顿涅茨克乡下一个叫做松卓夫卡的地方,不仅远离莫斯科与圣彼得堡这样的一线城市,也远离基辅或敖德萨之类的二线城市。父母虽然受过高等教育很有修养,但是因为父亲投资失败,他们一家最终定居在松卓夫卡,周围邻居很少有受过教育的。当地的贵族则对普罗科菲耶夫一家保持着居高临下的姿态。总的来说,都城的繁忙与繁华,少年的普罗科菲耶夫接触得不多。斯特拉文斯基和肖斯塔科维奇这两位都基本都能算是城里人,斯氏与肖氏二人的出生地大致都属于圣彼得堡的范围(斯氏出生在奥拉宁包姆),其父系与圣彼得堡这座城市关系密切。普罗科菲耶夫素来以刺儿头般的行事风格著称,尤其是早期圣彼得堡求学期间,以及流亡巴黎时期,闹得四处树敌,不受欢迎。这种行事风格的典型例子之一,便是在音乐学院期间把班上同学和声作业里的全部错误毫无遗漏地当众指出来,自然,这会令一个处于青春期的90后男孩觉得自己很牛X。作为一个农村来的孩子,这么做吸引了众人的目光,得到周围城里人更多的关注,自然,也会成为众矢之的。面对全球工业化大生产的突飞猛进,普罗科菲耶夫总是显得兴致勃勃,这或许与他来自乡下有相当程度的关联——一个乡下的男孩为城市的工业化的奇观长时间地感到新奇与兴奋。无论是第三钢琴协奏曲最后结尾的夺路狂奔,还是《魔鬼的诱惑》中鬼怪式的持续神经质,或者作品11托卡塔和第七钢琴奏鸣曲末乐章一以贯之的高能火力输出,普罗一方面讥笑和嘲讽这种机械化生产的场景,但另一方面,他由衷地赞叹机械文明所产生的巨大力量,并为之欢呼雀跃。但肖斯塔科维奇对这种机械化大生产的兴致远没有这么高。他的作品里也有类似的段落,但总是显得更具批判和警告意味,如第八交响曲中间的两个快乐章,或者著名的肖七侵略者插部——在这两个例子中,持续高能的机械化运作全都结束于一场可怕的山体崩塌。斯特拉文斯基则经常用重音的错位来打乱这种工业流水线的机械节奏,他扭曲这种现实的节奏(尤其是在《春之祭》以后),并且在许多时候是去主体化的(如《士兵的故事》终场),普罗与老肖作品中的忧患与乐观被基本清除殆尽。

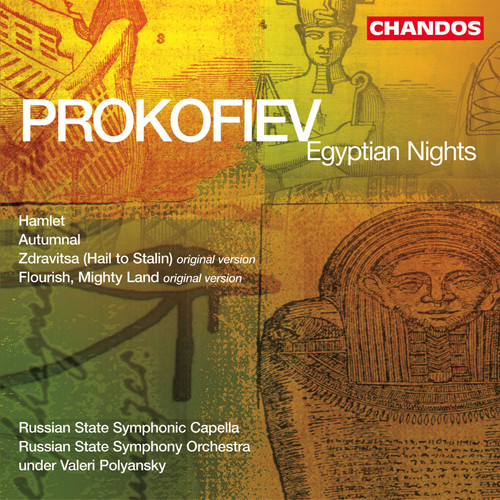

普罗科菲耶夫与斯特拉文斯基、肖斯塔科维奇长期不合,这其中的部分原因源自城乡差异。在苏联,只有普罗科菲耶夫可以和肖斯塔科维奇一较高下。两人一同在世的时候,在很多领域普罗科菲耶夫都要压过老肖一头。老肖对普罗没多少好话,认为普罗喜欢赌博,精明过头,目中无人,缺少原则。斯特拉文斯基比普罗科菲耶夫大9岁,整个20年代和30年代早期,普罗科菲耶夫对斯特拉文斯基的地位发起了强有力的挑战,二人一度剑拔弩张,甚至差点大打出手。斯特拉文斯基认为普罗的水平排在他自己身后,但是“仅仅”排在他身后而已——斯氏天下第一,普罗天下第二。普罗科菲耶夫1891年出生于乌克兰顿涅茨克乡下一个叫做松卓夫卡的地方,不仅远离莫斯科与圣彼得堡这样的一线城市,也远离基辅或敖德萨之类的二线城市。父母虽然受过高等教育很有修养,但是因为父亲投资失败,他们一家最终定居在松卓夫卡,周围邻居很少有受过教育的。当地的贵族则对普罗科菲耶夫一家保持着居高临下的姿态。总的来说,都城的繁忙与繁华,少年的普罗科菲耶夫接触得不多。斯特拉文斯基和肖斯塔科维奇这两位都基本都能算是城里人,斯氏与肖氏二人的出生地大致都属于圣彼得堡的范围(斯氏出生在奥拉宁包姆),其父系与圣彼得堡这座城市关系密切。普罗科菲耶夫素来以刺儿头般的行事风格著称,尤其是早期圣彼得堡求学期间,以及流亡巴黎时期,闹得四处树敌,不受欢迎。这种行事风格的典型例子之一,便是在音乐学院期间把班上同学和声作业里的全部错误毫无遗漏地当众指出来,自然,这会令一个处于青春期的90后男孩觉得自己很牛X。作为一个农村来的孩子,这么做吸引了众人的目光,得到周围城里人更多的关注,自然,也会成为众矢之的。面对全球工业化大生产的突飞猛进,普罗科菲耶夫总是显得兴致勃勃,这或许与他来自乡下有相当程度的关联——一个乡下的男孩为城市的工业化的奇观长时间地感到新奇与兴奋。无论是第三钢琴协奏曲最后结尾的夺路狂奔,还是《魔鬼的诱惑》中鬼怪式的持续神经质,或者作品11托卡塔和第七钢琴奏鸣曲末乐章一以贯之的高能火力输出,普罗一方面讥笑和嘲讽这种机械化生产的场景,但另一方面,他由衷地赞叹机械文明所产生的巨大力量,并为之欢呼雀跃。但肖斯塔科维奇对这种机械化大生产的兴致远没有这么高。他的作品里也有类似的段落,但总是显得更具批判和警告意味,如第八交响曲中间的两个快乐章,或者著名的肖七侵略者插部——在这两个例子中,持续高能的机械化运作全都结束于一场可怕的山体崩塌。斯特拉文斯基则经常用重音的错位来打乱这种工业流水线的机械节奏,他扭曲这种现实的节奏(尤其是在《春之祭》以后),并且在许多时候是去主体化的(如《士兵的故事》终场),普罗与老肖作品中的忧患与乐观被基本清除殆尽。 普罗对机械的兴趣亦体现在其对时钟滴答声的关注中。如果说拉赫玛尼诺夫绝大部分的作品里都回响着东正教教堂的钟声,普罗科菲耶夫一生的创作中则跳动着各式机械钟的滴答声,如《老祖母的故事》第三段,《罗密欧与朱丽叶》中“提尔伯特之死”(巨大的机械钟声轰天震地),《灰姑娘》里十二点钟即将到来时尖叫般的魔法场面,或者第二小提琴协奏曲旋律美到不行的慢乐章(经常令我联想到维瓦尔蒂的《冬》第二乐章)。音乐史上另一个痴迷于钟表滴答声的人是约瑟夫·海顿。这种滴答声帮助海顿将古典主义风格推向一种相当完善的境地(最典型的自然是第101号交响曲“时钟”)。机械钟表所代表的集体客观性与歌唱线条所代表的个体化的冲动达成和谐,严格和自由得以统一。这表明人类主体与机械所表代的那种社会化大生产相互之间和谐共存的现实可能性。离开海顿近200年后,来自俄罗斯帝国的乡下男孩普罗科菲耶夫依然痴迷于钟表的滴答声,并在其作品中重现了那种海顿式的严格与自由的统一,并再度证明,以机械钟表为代表的社会化大生产,依然有可能与人类主体的自由达成一定程度上的谅解。这在普罗科菲耶夫1917年的杰作第一交响曲“古典”中得到了最为集中的体现。普罗希望作品本身有如海顿来到二十世纪一般,第一乐章副部主题上大管的伴奏音型将海顿式的滴答声再现得惟妙惟肖。在这样的音乐中,机械化非一味的带来劳动者的异化,有时候反而帮助人类改造自我的意识与感官,从而实现人类意识与感官层面的进化。在普罗科菲耶夫那里,机械不只是像海顿那样带来幽默与活力。在“提尔伯特之死”或者罗密欧与朱丽叶生离死别的场景中,机械钟表的节奏与舞台人物的内心情感几乎是相互交融的,就好像机械自身也在为人类的悲惨遭遇扼腕叹息。当罗密欧与朱丽叶难舍难了之际,机械钟的滴答声一方面催促着男女主人公下一步的行动,另一方面似乎也在为自己一味地道出时间流逝的真相而感到深深的无奈。▲爱森斯坦《亚历山大·涅夫斯基》中镜头与音乐之间的配合此外,普罗科菲耶夫对时钟的痴迷,又使得他在进行电影音乐的创作时如鱼得水。他与爱森斯坦的合作总是可以做得丝丝入扣。在斯大林当政期间,在兼顾歌功颂德与保持自我艺术特质这一方面,苏联的作曲家当中可能没有人能比普罗做得更好。或许普罗的乡下人出身给了他优势,因为斯大林激进的工业化建设也是一场浩大的城市化运动,大量农村人口涌入城市。30年代苏联美学的转变,与城市新增大量来自农村的人口这一背景有着重大关联。普罗多次(尽管不是全部)抓住了这一时代变革的命脉。肖斯塔科维奇与这一进程始终较为隔膜。普罗回国前后创作的《彼得与狼》,故事后半段的主要情节是乡下孩子彼得抓住大灰狼后,便神采飞扬地把大灰狼送入市区的动物园。少先队员彼得,一个被爷爷禁锢在乡下的男孩,通过征服自然立了功。乡下孩子利用自然(与小鸟做朋友,让小鸟分散大灰狼注意力),又索取自然(活捉大灰狼),最终以英雄和胜利者的姿态入城,得到万众瞩目。四十年代创作的《灰姑娘》关涉到这样一个愿景:新古典主义的艺术殿堂如何走向劳苦大众,神仙教母像是一个艺术家,或一个艺术策展人,正是她让下层女孩灰姑娘领略到殿堂级的艺术之美。最后,永久的艺术享受是由最高当局千辛万苦送上门来的(王子找到了灰姑娘)。平民百姓得到这种至高的、永久的艺术享受在苏联颇有实例,最明显的就是1935年完工的莫斯科地铁,其富丽堂皇、宏伟壮丽完全是皇家宫殿式的,被称为“人民的宫殿”并不夸张。作品85《斯大林万岁》(俄语:Здра?вица,英语:Zdravitsa,又译《向斯大林致敬》或《干杯》),主要情节则是集体农庄的劳动代表阿克西妮娅进京,得到最高领袖的接见。阿克西妮娅出发前农庄里的人们把她打扮得像新娘子一样。乡下的姑娘通过辛勤的劳动征服了自然,创造辉煌的丰收,不仅进京见到了最高领袖,而且与最高领袖一起得到了大艺术家的颂扬与赞美——这颂扬与赞美壮丽之极。1914年创作的《丑小鸭》多也少也是这个思路。天鹅群在安徒生那里很有可能就是皇室的象征(安徒生可能有皇帝血统)。丑小鸭也是从乡下出走的(鸭妈妈最初的爱心被普罗屏蔽了,乡下纯粹成了一个充满偏见、歧视与霸凌的地方)。在贝尔格《沃采克》中,穷人的造型基本是丑陋的,以此批判社会——资产阶级、统治阶级定义了美,占有了美,穷人所拥有的只能是丑,或者,资产阶级之美的山寨货。但在普罗那里,从《丑小鸭》《小丑》到《罗密欧与朱丽叶》《战争与和平》,这种丑在进城的过程中是逐渐被扬弃的,最终达到人民宫殿般的壮丽。在普罗科菲耶夫《丑小鸭》中,现代主义的、半音化的不和谐被用于表现现实的痛苦、丑小鸭发育不全的丑陋造型以及各种丧失了主体意识的助纣为虐之辈,等等。作品的最后,天鹅群终于登场,普罗科菲耶夫为天鹅们写出了一条极其宽广优美的旋律,传统的浪漫主义风格旗帜鲜明地回归了。鉴于普罗科菲耶夫觉得自己就是丑小鸭,他想借这部作品来表达自己,那么,事实上在他意识深处,他觉得自己的现代主义可能只是过渡性质的,他最终是要变成天鹅的,他最终的应许之地在于伟大的浪漫主义传统,只有在那里,他自己的音乐创作才能从丑小鸭变成真正的天鹅。在普罗的意识深处,较之现代主义,古典主义和浪漫主义的传统仍然是一种更高级、更优美、更具普世价值的存在。这种对古典和浪漫主义的回归,在歌剧《战争与和平》中达到了极致。普罗科菲耶夫在这部作品中过足了瘾。作品呈现出一种极度的扩张,无论是意图上的,规模上的,或是素材数量上的。由于德国的入侵,一种守护祖国伟大文化的强烈使命感推动了这种对传统风格的回归。普罗1936年回到苏联的动机,自然首先是出于各种功利性的计算,但亦不可全然排除其艺术审美方面的种种原因。参考普罗早期的作品《赌徒》与《丑小鸭》,在最后拍板的过程中,普罗选择赌一把。他迎向苏联那人民宫殿式的壮丽艺术,如同丑小鸭抱着被杀死的决心迎向天鹅群体。安徒生原作中,猎狗似乎懒得杀掉不好看的生物,但天鹅似乎很可能会清除身边的丑陋。普罗当然知道死亡的阴影就在他要去那个地方。那个时候,他的同行肖斯塔科维奇遭到批判,斯大林的大清洗已经持续进行了一年多。虽然,肖斯塔科维奇失势,普罗从此可以成为苏联乐坛毫无悬念的第一人,但是,通过肖斯塔科维奇这一事件,精明的普罗也不可能不看到,作为一名作曲家,在苏联生存下去要冒着怎样巨大的风险。在巴黎,普罗科菲耶夫写了大量的现代性作品吸引眼球,通常有着浓重的谐谑风格。这种风格当然很吸引人。普罗的老师之一格拉祖诺夫曾经说过,谐谑曲的重要作用之一就是吸引听众。在整个交响曲中,谐谑曲扮演的角色更加接近于马戏团的小丑。普罗早年所模仿的海顿,当初也被认为具有丑角的风格——海顿的作品里总是充满了各种惊喜和搞怪。《三个橙子的爱情》里连王子男一号也是一身小丑彼埃罗的打扮。普罗不想做丑小鸭,而小丑,或丑角都是“丑”的。回国前,普罗科菲耶夫面临两种风格上的选择,一种是禁止喻情的现代风格,竞争对手是斯特拉文斯基;另一种多情的浪漫主义,竞争对手是拉赫玛尼诺夫。里赫特回忆说,普罗非常讨厌拉赫玛尼诺夫,原因就是普罗自己受拉赫玛尼诺夫影响很深。身处西方的普罗科菲耶夫是否能够摆脱拉赫玛尼诺夫的巨大影响呢?普罗会在多大程度上陷入与拉赫玛尼诺夫的雷同呢?事实证明,只有回到俄罗斯回到苏联,他才能以一种充实的状态去创作那种浪漫主义风格的壮丽之作,在苏联,再也没有人能在抒情的旋律线条方面胜于普罗。莫斯科地铁站1935年建成,普罗科菲耶夫1936年回国。在回国之前普罗科菲耶夫已经频繁地往返于祖国与西方之间。尝试猜想一下普罗科菲耶夫看到莫斯科地铁站时的心情:他突然觉得自己明白了苏联官方想要的艺术是什么样子的。作为外部了解苏联的样板,莫斯科地铁站具有新古典主义风格,但采用了现代化的建筑材料与工程技术,美轮美奂,无比壮丽。马雅可夫斯基站的天顶,将传统的神话人物代之以工农兵模范,莫斯科地铁站辉煌的成就与普罗科菲耶夫心目的创作愿景不谋而合:回归浪漫主义风格,但使用现代化的技术与材料。莫斯科地铁站就是一只已经脱颖而出的美丽天鹅,古典而浪漫,但仍然是现代的。丑小鸭对此几乎无法拒绝。普罗科菲耶夫回到苏联,作为重大的艺术事件,有着某种艺术上的必然性;对于普罗来说,这是属于他的历史机遇。当然,把握这种历史机遇的代价是巨大和沉痛的。自比丑小鸭的普罗科菲耶夫在自己的祖国终于成为了一只天鹅,晚年,极权主义当局限制了他的活动,这只天鹅的羽翼不再丰满,但是旋律的灵感依旧绵绵不绝,E小调交响协奏曲、芭蕾舞剧《宝石花》,特别是《第七交响曲》。在第七交响曲中,面对深切的悲痛与透彻的寒意,第一乐章副部主题优美无比的旋律就像是天鹅舒展翅膀,在俄罗斯广袤的原野之上凌空翱翔。

普罗对机械的兴趣亦体现在其对时钟滴答声的关注中。如果说拉赫玛尼诺夫绝大部分的作品里都回响着东正教教堂的钟声,普罗科菲耶夫一生的创作中则跳动着各式机械钟的滴答声,如《老祖母的故事》第三段,《罗密欧与朱丽叶》中“提尔伯特之死”(巨大的机械钟声轰天震地),《灰姑娘》里十二点钟即将到来时尖叫般的魔法场面,或者第二小提琴协奏曲旋律美到不行的慢乐章(经常令我联想到维瓦尔蒂的《冬》第二乐章)。音乐史上另一个痴迷于钟表滴答声的人是约瑟夫·海顿。这种滴答声帮助海顿将古典主义风格推向一种相当完善的境地(最典型的自然是第101号交响曲“时钟”)。机械钟表所代表的集体客观性与歌唱线条所代表的个体化的冲动达成和谐,严格和自由得以统一。这表明人类主体与机械所表代的那种社会化大生产相互之间和谐共存的现实可能性。离开海顿近200年后,来自俄罗斯帝国的乡下男孩普罗科菲耶夫依然痴迷于钟表的滴答声,并在其作品中重现了那种海顿式的严格与自由的统一,并再度证明,以机械钟表为代表的社会化大生产,依然有可能与人类主体的自由达成一定程度上的谅解。这在普罗科菲耶夫1917年的杰作第一交响曲“古典”中得到了最为集中的体现。普罗希望作品本身有如海顿来到二十世纪一般,第一乐章副部主题上大管的伴奏音型将海顿式的滴答声再现得惟妙惟肖。在这样的音乐中,机械化非一味的带来劳动者的异化,有时候反而帮助人类改造自我的意识与感官,从而实现人类意识与感官层面的进化。在普罗科菲耶夫那里,机械不只是像海顿那样带来幽默与活力。在“提尔伯特之死”或者罗密欧与朱丽叶生离死别的场景中,机械钟表的节奏与舞台人物的内心情感几乎是相互交融的,就好像机械自身也在为人类的悲惨遭遇扼腕叹息。当罗密欧与朱丽叶难舍难了之际,机械钟的滴答声一方面催促着男女主人公下一步的行动,另一方面似乎也在为自己一味地道出时间流逝的真相而感到深深的无奈。▲爱森斯坦《亚历山大·涅夫斯基》中镜头与音乐之间的配合此外,普罗科菲耶夫对时钟的痴迷,又使得他在进行电影音乐的创作时如鱼得水。他与爱森斯坦的合作总是可以做得丝丝入扣。在斯大林当政期间,在兼顾歌功颂德与保持自我艺术特质这一方面,苏联的作曲家当中可能没有人能比普罗做得更好。或许普罗的乡下人出身给了他优势,因为斯大林激进的工业化建设也是一场浩大的城市化运动,大量农村人口涌入城市。30年代苏联美学的转变,与城市新增大量来自农村的人口这一背景有着重大关联。普罗多次(尽管不是全部)抓住了这一时代变革的命脉。肖斯塔科维奇与这一进程始终较为隔膜。普罗回国前后创作的《彼得与狼》,故事后半段的主要情节是乡下孩子彼得抓住大灰狼后,便神采飞扬地把大灰狼送入市区的动物园。少先队员彼得,一个被爷爷禁锢在乡下的男孩,通过征服自然立了功。乡下孩子利用自然(与小鸟做朋友,让小鸟分散大灰狼注意力),又索取自然(活捉大灰狼),最终以英雄和胜利者的姿态入城,得到万众瞩目。四十年代创作的《灰姑娘》关涉到这样一个愿景:新古典主义的艺术殿堂如何走向劳苦大众,神仙教母像是一个艺术家,或一个艺术策展人,正是她让下层女孩灰姑娘领略到殿堂级的艺术之美。最后,永久的艺术享受是由最高当局千辛万苦送上门来的(王子找到了灰姑娘)。平民百姓得到这种至高的、永久的艺术享受在苏联颇有实例,最明显的就是1935年完工的莫斯科地铁,其富丽堂皇、宏伟壮丽完全是皇家宫殿式的,被称为“人民的宫殿”并不夸张。作品85《斯大林万岁》(俄语:Здра?вица,英语:Zdravitsa,又译《向斯大林致敬》或《干杯》),主要情节则是集体农庄的劳动代表阿克西妮娅进京,得到最高领袖的接见。阿克西妮娅出发前农庄里的人们把她打扮得像新娘子一样。乡下的姑娘通过辛勤的劳动征服了自然,创造辉煌的丰收,不仅进京见到了最高领袖,而且与最高领袖一起得到了大艺术家的颂扬与赞美——这颂扬与赞美壮丽之极。1914年创作的《丑小鸭》多也少也是这个思路。天鹅群在安徒生那里很有可能就是皇室的象征(安徒生可能有皇帝血统)。丑小鸭也是从乡下出走的(鸭妈妈最初的爱心被普罗屏蔽了,乡下纯粹成了一个充满偏见、歧视与霸凌的地方)。在贝尔格《沃采克》中,穷人的造型基本是丑陋的,以此批判社会——资产阶级、统治阶级定义了美,占有了美,穷人所拥有的只能是丑,或者,资产阶级之美的山寨货。但在普罗那里,从《丑小鸭》《小丑》到《罗密欧与朱丽叶》《战争与和平》,这种丑在进城的过程中是逐渐被扬弃的,最终达到人民宫殿般的壮丽。在普罗科菲耶夫《丑小鸭》中,现代主义的、半音化的不和谐被用于表现现实的痛苦、丑小鸭发育不全的丑陋造型以及各种丧失了主体意识的助纣为虐之辈,等等。作品的最后,天鹅群终于登场,普罗科菲耶夫为天鹅们写出了一条极其宽广优美的旋律,传统的浪漫主义风格旗帜鲜明地回归了。鉴于普罗科菲耶夫觉得自己就是丑小鸭,他想借这部作品来表达自己,那么,事实上在他意识深处,他觉得自己的现代主义可能只是过渡性质的,他最终是要变成天鹅的,他最终的应许之地在于伟大的浪漫主义传统,只有在那里,他自己的音乐创作才能从丑小鸭变成真正的天鹅。在普罗的意识深处,较之现代主义,古典主义和浪漫主义的传统仍然是一种更高级、更优美、更具普世价值的存在。这种对古典和浪漫主义的回归,在歌剧《战争与和平》中达到了极致。普罗科菲耶夫在这部作品中过足了瘾。作品呈现出一种极度的扩张,无论是意图上的,规模上的,或是素材数量上的。由于德国的入侵,一种守护祖国伟大文化的强烈使命感推动了这种对传统风格的回归。普罗1936年回到苏联的动机,自然首先是出于各种功利性的计算,但亦不可全然排除其艺术审美方面的种种原因。参考普罗早期的作品《赌徒》与《丑小鸭》,在最后拍板的过程中,普罗选择赌一把。他迎向苏联那人民宫殿式的壮丽艺术,如同丑小鸭抱着被杀死的决心迎向天鹅群体。安徒生原作中,猎狗似乎懒得杀掉不好看的生物,但天鹅似乎很可能会清除身边的丑陋。普罗当然知道死亡的阴影就在他要去那个地方。那个时候,他的同行肖斯塔科维奇遭到批判,斯大林的大清洗已经持续进行了一年多。虽然,肖斯塔科维奇失势,普罗从此可以成为苏联乐坛毫无悬念的第一人,但是,通过肖斯塔科维奇这一事件,精明的普罗也不可能不看到,作为一名作曲家,在苏联生存下去要冒着怎样巨大的风险。在巴黎,普罗科菲耶夫写了大量的现代性作品吸引眼球,通常有着浓重的谐谑风格。这种风格当然很吸引人。普罗的老师之一格拉祖诺夫曾经说过,谐谑曲的重要作用之一就是吸引听众。在整个交响曲中,谐谑曲扮演的角色更加接近于马戏团的小丑。普罗早年所模仿的海顿,当初也被认为具有丑角的风格——海顿的作品里总是充满了各种惊喜和搞怪。《三个橙子的爱情》里连王子男一号也是一身小丑彼埃罗的打扮。普罗不想做丑小鸭,而小丑,或丑角都是“丑”的。回国前,普罗科菲耶夫面临两种风格上的选择,一种是禁止喻情的现代风格,竞争对手是斯特拉文斯基;另一种多情的浪漫主义,竞争对手是拉赫玛尼诺夫。里赫特回忆说,普罗非常讨厌拉赫玛尼诺夫,原因就是普罗自己受拉赫玛尼诺夫影响很深。身处西方的普罗科菲耶夫是否能够摆脱拉赫玛尼诺夫的巨大影响呢?普罗会在多大程度上陷入与拉赫玛尼诺夫的雷同呢?事实证明,只有回到俄罗斯回到苏联,他才能以一种充实的状态去创作那种浪漫主义风格的壮丽之作,在苏联,再也没有人能在抒情的旋律线条方面胜于普罗。莫斯科地铁站1935年建成,普罗科菲耶夫1936年回国。在回国之前普罗科菲耶夫已经频繁地往返于祖国与西方之间。尝试猜想一下普罗科菲耶夫看到莫斯科地铁站时的心情:他突然觉得自己明白了苏联官方想要的艺术是什么样子的。作为外部了解苏联的样板,莫斯科地铁站具有新古典主义风格,但采用了现代化的建筑材料与工程技术,美轮美奂,无比壮丽。马雅可夫斯基站的天顶,将传统的神话人物代之以工农兵模范,莫斯科地铁站辉煌的成就与普罗科菲耶夫心目的创作愿景不谋而合:回归浪漫主义风格,但使用现代化的技术与材料。莫斯科地铁站就是一只已经脱颖而出的美丽天鹅,古典而浪漫,但仍然是现代的。丑小鸭对此几乎无法拒绝。普罗科菲耶夫回到苏联,作为重大的艺术事件,有着某种艺术上的必然性;对于普罗来说,这是属于他的历史机遇。当然,把握这种历史机遇的代价是巨大和沉痛的。自比丑小鸭的普罗科菲耶夫在自己的祖国终于成为了一只天鹅,晚年,极权主义当局限制了他的活动,这只天鹅的羽翼不再丰满,但是旋律的灵感依旧绵绵不绝,E小调交响协奏曲、芭蕾舞剧《宝石花》,特别是《第七交响曲》。在第七交响曲中,面对深切的悲痛与透彻的寒意,第一乐章副部主题优美无比的旋律就像是天鹅舒展翅膀,在俄罗斯广袤的原野之上凌空翱翔。 斯特拉文斯基选择了彻底放逐。留在西方的他当然活得寿长,安享晚年,但在艺术上,他也付出了代价。他的艺术内核总是飘忽不定。他几乎从来不去触碰“壮丽”二字。在斯氏的作品里,如《浪子的历程》《俄狄浦斯王》或《士兵的故事》,主人公如果想要回家,或者知道自己真正的家在哪儿了,那就离死期(或失去一切)不远了。(完)

斯特拉文斯基选择了彻底放逐。留在西方的他当然活得寿长,安享晚年,但在艺术上,他也付出了代价。他的艺术内核总是飘忽不定。他几乎从来不去触碰“壮丽”二字。在斯氏的作品里,如《浪子的历程》《俄狄浦斯王》或《士兵的故事》,主人公如果想要回家,或者知道自己真正的家在哪儿了,那就离死期(或失去一切)不远了。(完)