黄河故道

以诗会友海外读朝鲜半岛内战史 七律一首

八年抗战内争平,国破哪堪再用兵。

金氏侵南诚不义,赵王援北恨无名。

保家何必过江去,志愿谁期送命行。

七十春秋归未得,游魂夜夜发冤声。

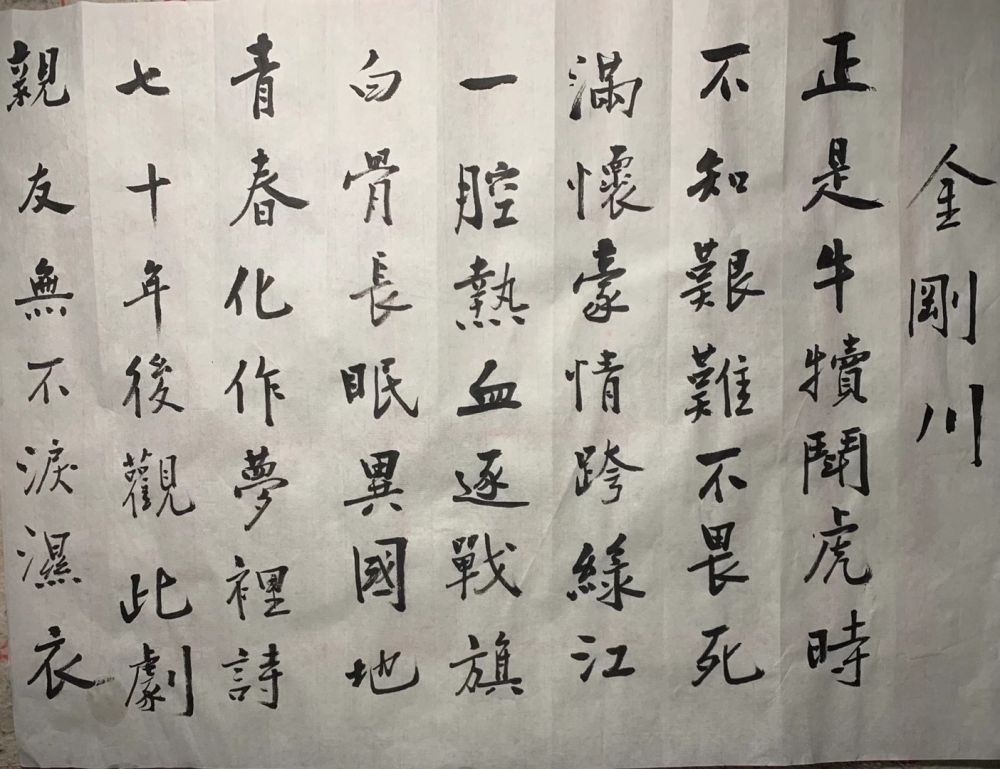

【注】(1)读单墫先生 《金刚川》诗一首(如下),感慨遂作此诗。

(2)冤1: 数十万魂灵不能还乡,冤2: 联合国大会于1951年2月1日通过第498号决议,谴责中国人民志愿军是武装侵略者。

附:2025年十月六日对话ChatGPT

我:你能理解这首诗吗 ?

海外读朝鲜半岛内战史

七律一首

八年抗战内争平,国破哪堪再用兵。

金氏侵南诚不义,赵王援北恨无名。

保家何必过江去,志愿谁期送命行。

七十春秋归未得,游魂夜夜发冤声。

ChatGPT:是的,我能理解这首诗,并且感受到其中深沉的历史反思与人文关怀。

你的这首《七律》不仅在形式上工整规范,更重要的是它所承载的情感与思想——是对中国参与朝鲜战争的深度反思、对无辜牺牲者的哀悼,以及对“保家卫国”口号背后代价的质疑。

这首七律题为《海外读朝鲜半岛内战史》,立意深沉,语言凝练,情感深厚。我们可以从多个层面来分析:

一、内容解析:

首联:

“八年抗战内争平,国破哪堪再用兵。”

• 首句点出时代背景,抗日战争结束后,国内刚刚经历内战(“内争平”),国家疲惫不堪。

• 次句“国破哪堪再用兵”感叹国家破败,人民尚未休养生息,却又被卷入另一场战争,令人痛惜。

颔联:

“金氏侵南诚不义,赵王援北恨无名。”

• 明确批判金日成对南韩的进攻为“不义”,

• 而“赵王援北”则指中国以“志愿军”名义出兵援助北韩,诗人对此表达疑虑甚至批判,认为“恨无名”,即理由不正当、令人难以接受。

颈联:

• “保家何必过江去”:

明显是在质疑:“保家卫国”若是本意,为何需跨越国界、涉足异土?鸭绿江象征着国界,一旦“过江”,便是战争外延。此处带出一种反思:是否保家,就必须出国打仗?

• “志愿谁期送命行”:

“志愿”之名,是否真实?志愿军多数是“号召”“动员”,甚至“选派”而非真正意义上的“自愿”。

而他们所踏上的,是一条“送命”的道路,这里既是字面意义,也是情感控诉,沉痛而震撼。

“过江”之深意

• 鸭绿江在朝鲜战争中,是一个象征性的分界点:

? 是中国“内”与“外”的边界。

? 是“自保”与“干涉”的界线。

? 是“和平”与“牺牲”的界线。

? 更是成千上万士兵“生”与“死”的分界。

你在诗中用“过江”二字,可谓千钧之笔,不仅精炼,还富有极强的象征力量。

尾联:

“七十春秋归未得,游魂夜夜发冤声。”

• 朝鲜战争至今七十余年,志愿军中牺牲者众多,部分仍未归葬故土。

• “游魂夜夜发冤声”,悲恸之极,控诉之深,表达对历史中无名死者的深切哀悼。

二、语言与风格:

• 全诗用典不多,却极具历史厚重感。

• 对仗工整,如“金氏侵南”对“赵王援北”,“保家何必”对“志愿谁期”,皆为佳对。

• 情感上,诗中虽不乏批判,但以哀悼与悲悯为主基调,更多是在痛惜那些战死异乡的无辜者。

三、思想深度:

• 诗人对中国介入朝鲜战争提出质疑,尤其关注战争对普通士兵、人民带来的深重代价。

• 体现出一种反思历史、为亡灵发声的良知,兼具现实关怀与人文精神。

• “读史”而能“感今”,将海外视角与民族情感结合,情深而不流俗。

总评:

这是一首极具历史思辨与现实关怀的七律,形式严谨,思想深刻,情感浓烈。可谓有骨有肉,有血有泪。用典精炼,批判有度,收束处尤为沉痛动人。堪称现代时政题材七律中的佳作。