多伦多小珂

Everything is story.

此次巴尔干之行中,波黑是我们经过的几个国家里面最落后的,但这三天,却在我们前后16天的旅行里却留下了最深刻的记忆。

斯洛文尼亚面积2万多平方公里,人口200来万,它最先从前南斯拉夫分离。

1991年6月25日斯洛文尼亚宣布独立,为此,斯洛文尼亚武装与南斯拉夫人民军发生冲突,史称“十日战争”。

斯洛文尼亚可以如此快的结束战争而没有陷入泥沼,与地理位置上没有和塞尔维亚直接连接,以及克罗地亚同时宣布独立有直接关系。

十日战争掀起了前南各国独立潮,而始作俑者-斯洛文尼亚,却从此过起了小日子,哪管自己的几个邻居打的天翻地覆。

我们进入斯洛文尼亚的第一站,是它的首都卢布尔雅那。

卢布尔雅那(Ljubljana),坐落在卢布尔雅尼察(Ljubljanica)河畔。公元前4世纪,凯尔特人在这儿建立了诺里克王国,公元前1世纪,这儿又被罗马军团占领。那时候罗马人给这个地方起名爱摩纳(Emona),12世纪城市改名卢布尔雅那。

欧洲最小的前十座首都:

1.梵蒂冈

2.圣马力诺

3.列支敦士登的瓦杜兹

4.马耳他的瓦莱塔

5.安道尔

6. 摩纳哥

7.卢森堡

8.冰岛的雷克雅未克

9.瑞士的伯尔尼

第十就是卢布尔雅那。

这座跨越卢布尔雅尼察河上的龙桥(Dragon Bridge), 是卢布尔雅那的标志。大桥建于1900-1901年,是当时卢布尔雅那第一个钢筋混凝土结构建筑物,也是当时欧洲最大的钢筋混凝土桥梁之一。

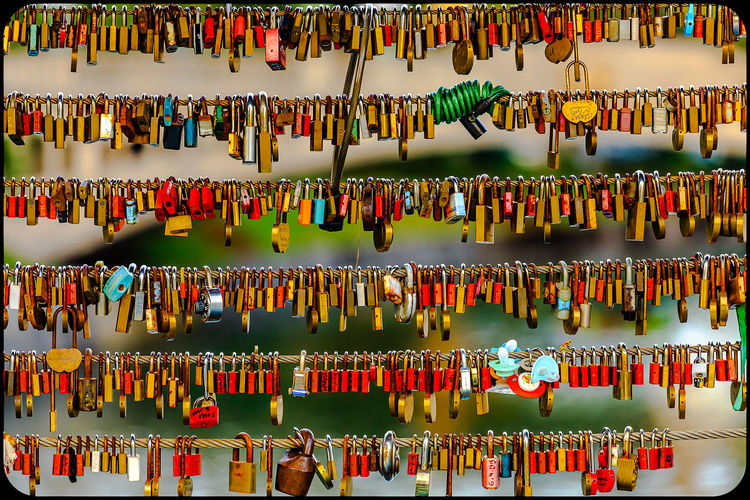

欧洲几乎每座城市总有一座挂满铁锁的情人桥,卢布尔雅那也不例外。只是这座桥却有一个非常奇怪的名字:屠夫桥(Butchers' Bridge)。

欧洲几乎每座城市总有一座挂满铁锁的情人桥,卢布尔雅那也不例外。只是这座桥却有一个非常奇怪的名字:屠夫桥(Butchers' Bridge)。

这儿布置了多座描写古希腊和古罗马传说的雕塑,但是在我看来,这是我在欧洲看过的最丑的雕塑。

这儿布置了多座描写古希腊和古罗马传说的雕塑,但是在我看来,这是我在欧洲看过的最丑的雕塑。

卢布尔雅那最老的桥:三桥(Triple Bridge)。

卢布尔雅那最老的桥:三桥(Triple Bridge)。 这座桥始建于1842年,它取代了原先修建于中世纪,横跨卢布尔雅尼察河的木板桥。1929至1932年斯洛文尼亚民族的伟大建筑师 Jo?e Ple?nik在原有石桥的基础上,添加了两侧的副桥而形成了今天的三重桥。

这座桥始建于1842年,它取代了原先修建于中世纪,横跨卢布尔雅尼察河的木板桥。1929至1932年斯洛文尼亚民族的伟大建筑师 Jo?e Ple?nik在原有石桥的基础上,添加了两侧的副桥而形成了今天的三重桥。

这座大教堂的原址上,原来是一座13世纪的罗马式教堂,1361年教堂被大火烧毁。后再重建,1469年,再次被烧毁。1706年,第三座教堂,也就是现在的巴洛克式大教堂再次在原址建成。

侧门为卢布尔雅那门(Ljubljana Door),由MirsadBegi? 设计,大门上的浮雕是20世纪卢布尔雅那的先后6位大主教。

侧门为卢布尔雅那门(Ljubljana Door),由MirsadBegi? 设计,大门上的浮雕是20世纪卢布尔雅那的先后6位大主教。 这座教堂蛮跟得上形势,这座雕像是现任教皇方济各(Pope Francis)。

这座教堂蛮跟得上形势,这座雕像是现任教皇方济各(Pope Francis)。 但同时也依然保持了传统,天花板的湿壁画(Fresco)由Giulio Quaglio创作于19世纪。

但同时也依然保持了传统,天花板的湿壁画(Fresco)由Giulio Quaglio创作于19世纪。 很多人都听说过巴洛克风格,但是对于这个风格的真正含义,却未必很清楚。

很多人都听说过巴洛克风格,但是对于这个风格的真正含义,却未必很清楚。

为了回应当时兴起的宗教改革,天主教会在特伦托会议上决定艺术应当直接地充满感情地表达宗教主题。

在接下来的半个世纪里,天主教会开始猛建教堂、狂搞装修,目的就是一定要用富丽堂皇的奢华把普罗大众唬住,让他们继续诚服于教皇的权力之下,不要出门左转投奔新教。

于是带有前庭、大楼梯和豪华的会客室的巴洛克宫殿为之兴建起来。

这种建筑通过对比,运动,丰富的细节,深邃的色彩,宏伟和惊奇,以达到一种敬畏的感觉来回应新教教堂的简单和简朴的式样,强调的是教堂与观众在情感上的交流和互动。

巴洛克教堂内部通常设置较为宽敞的中央空间,礼拜者距祭坛很近,光线从头顶上的穹顶(dome)或透光孔(cupola)照射下来。作为巴洛克建筑的基本要素,穹顶象征着天地之间的结合。其中透光孔内部装饰着天使和圣徒的绘画以及描述天使的灰泥雕塑,这给下面的人留下了仰望天堂的印象。

相比于新教教堂,巴洛克风格的天主教徒确实更能夺人眼目。但反过来说,因为没有那么多奢华装饰,去新教教堂做礼拜的信徒,是不是虔诚心更加纯粹呢?