51t

听一段文字,听一首歌...

正文

| ||

|

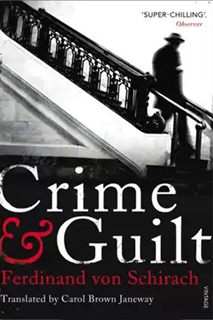

《衣索比亚人》 文:(德)費迪南·馮·席拉赫 诵:Bobo

〈1〉 那个苍白的男人坐在草坪中央,他有张歪斜得很奇特的脸、一对招风耳和满头红发。他两腿伸直,放在大腿上的双手紧紧握着一把钞票。男人盯着身旁一颗腐烂的苹果,他观察蚂蚁如何把苹果咬成小小块然后把它运走。 时序是盛夏,刚过正午十二点的柏林暑气逼人,凡是稍有理智的人,都不会自愿在中午走到户外。高楼间的狭长形广场,是都市设计者硬是创造出来的,烈日下这些玻璃钢骨建筑反射刺眼的阳光,将热气聚积在地表上方。草地上的洒水器故障,这样晒到晚上,这些草肯定会热到干枯了。 没有人注意到这个男人,即便对面银行的警报器嗡嗡作响,还是没人注意到他。三辆警车随后抵达,从他旁边呼啸而过,先有一批警察冲进银行,另一批封锁广场,所有警察分批陆续抵达。 一位穿着套装的女士和警察从银行走出来,她一只手放在眉毛上方,遮住刺眼的阳光,并以目光在草坪搜寻,最后她指着那个苍白的男人。穿着绿色和蓝色制服的人潮一下子就往她手指的方向聚集,警方高声呵斥男人,其中一人还抽出警枪大喊,要他把手举起来。 男人无动于衷,一个整天在写辖区报告且觉得无聊透顶的员警冲向他,他想成为逮到抢匪的第一人。他猛扑到男人身上并制服他,将他的右手拉到背部。纸钞飞到空中,警方下令制止但无人遵守,于是所有警察都围绕着他,捡着散落一地的钞票。男人腹部贴着地面,警方以膝盖压在他的背部,还将他的脸压进草地中。泥土非常温暖,在成排的长靴间,他又看到了苹果。蚂蚁不以为意地继续作工,他吸进青草、泥土和腐烂苹果的气息。他闭上双眼,便回到衣索比亚。 〈2〉 他生命的开端像恐怖童话故事中的情节:他遭父母遗弃。在德国北部基森附近的某个小镇,一只闪闪发亮的绿色塑胶浴盆放在神父住处的阶梯上。浴盆中有个新生儿躺在皱巴巴的棉被上,有些失温。而凡是把婴儿放在那里的人,也不会留下任何线索——没有书信、没有照片、也没有回忆。唯一留下的浴盆在每家百货公司都买得到,棉被则是从联邦军队流出。 神父立刻通知警方,但还是找不到婴儿的母亲,于是婴儿被送到育幼院,三个月后,院方即开放领养。 米夏卡夫妇没有小孩,他们领养了他并为他取名为法兰克·萨弗。他们夫妇个性严厉而沉默,是巴伐利亚州宁静的上弗兰肯区的啤酒花农,他们没带过小孩。他的继父老是说:“人生不是在吃糖。”说着说着就伸出铁青的舌头在嘴唇上舔一下。他对待人类、牲畜和植物都是同样尊重,但也一样严格。如果妻子对孩子太好,他就会责骂她:“你这样是在宠坏他!”他还说牧羊人绝不会抚摸自己养的狗。 读幼稚园时他常被人捉弄,六岁时进入小学,没有一件事如他的意,他长得又丑又高大,特别是他太野蛮。他在学校适应不良,拼字课对他来说是灾难一场,各科成绩几乎也都是敬陪末座。女生不是怕他就是讨厌他的外表,他很彷徨,于是常用自吹自擂来掩饰自己。他的头发使他的处境更加孤立,大多数人觉得他很蠢,只有德语老师说他有特殊天赋。有时她会让他到家里做些简单的修缮工作,还送给他人生第一把折叠小刀。小米夏卡以手工制作一座木制风车,送给她当作耶诞礼物,如果对着风车吹气,扇叶就会转动。这位女老师后来嫁给纽伦堡人,在暑假时离开小镇。她事先没告诉小男孩,而当他再去她家时,发现他做的风车被搁在门前的瓦砾箱里。 米夏卡留过两次级,他从相当于职业预校的主干中学毕业后,就结束求学生涯,并在附近较大的城市开始当起木匠学徒。现在再也没人会寻他开心,因为他有一百九十七公分高。因术科成绩非常杰出,他才能通过学成认证考试。他在纽伦堡附近的电信单位服兵役,因为和长官吵架而在牢房待了一天。 他曾看过一部在汉堡拍摄的电影,那里有漂亮的女人、宽敞的街道、一座海港和真正的夜生活,因此他退役后即以搭便车的方式前往汉堡。只要去到那里应该会有光明的明天,“汉堡是自由的居所”,他曾在某处读过。 在复尔斯布特区有家建筑木工行的主人雇用他,并给他一间位于厂房上面的房间,房间干净舒适。米夏卡手工很细,因此他们对他也很满意。虽然他常常看不懂专业术语,但只要看设计图一眼,就能完全明白设计样式,并且能修改设计图并将之完成。后来,公司放在置物柜的钱被偷,他就被解雇了,原因是他是最后一名被雇用进来的员工,而在这之前,公司从没发生过窃案。两星期后,警方在一名吸毒犯的住处找到公司的钱盒,这才发现这桩窃案和米夏卡完全无关。 后来,他在一家制绳工厂遇到当兵时的老弟兄,他介绍米夏卡到妓院当管理员。米夏卡开始在那里打杂,这份工作让他认识许多社会边缘人如皮条客、地下钱庄老板、妓女、吸毒犯、打手等等,但他尽可能和他们保持距离。在妓院底层阴暗的房间里住了两年后,他开始喝酒,他无法承受自己人生的悲苦。妓院里的女人都很喜欢他,会告诉他她们的厄运,他应付不来这些,于是便为错误的人举债。因为他无法如期偿还,于是利息节节高升,后来遭人毒打而躺在门口,并且遭警方逮捕。米夏卡知道,他会就这样向下沉沦。 于是他决定到国外试试,至于去哪个国家,对他来说则完全无所谓。未经长考他就拿了某个妓女的裤袜,像在电影看到的那样,套在脸上走进银行,以一把塑胶手枪胁迫行员,并得手一万两千马克。警方封锁街道查验每个行人,而米夏卡在几乎恍惚的状态中,早已搭上往机场的巴士。他买了一张前往衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴的经济舱机票,因为他以为这个城市是位在亚洲,他想着,无论如何能离开德国越远越好。没有人拦阻他。在犯下抢案后四个小时,他就已坐在飞机上,唯一的行李是一只塑胶袋。当飞机升空时,他感到害怕。 长达十小时、也是他人生中的第一次飞行后,飞机降落在衣索比亚首都。他在机场申请了六个月的签证。 〈3〉 阿迪斯阿贝巴有五百万居民,其中有六万名孩童在街头流浪无家可归。这个城市充斥着卖淫、偷窃、贫穷,还有在路边将自身残疾摊在阳光下的数不清的乞丐和残障者,希望能够博得同情。三个星期后,米夏卡终于明白:汉堡和阿迪斯阿贝巴两地的悲惨生活都差不多。他遇到的那些德国人,在那里也混不开。当地的卫生条件惨不忍睹,米夏卡感染了伤寒,一直发烧、长皮疹及腹泻,直到友人设法找来某个不知能不能算医生的医生,才给了他抗生素。他又走到穷途末路的地步了。 现在米夏卡确信,世界不过是一座垃圾山,他没有朋友、没有前途、没有任何他可以掌握的事物。在阿迪斯阿贝巴待了六个月后,他决定结束生命,自我了结。但是他不愿在污秽之地死去,而且他身上还有约五千马克,于是便搭乘往吉布地方向的火车,在过了德雷达瓦几公里后,他开始步行穿越草原,夜晚则睡在地板上或夜宿在狭窄的劣质旅馆,途中遭蚊子叮咬而被传染疟疾。在搭巴士前往高地途中,疟疾病发,他开始打起寒颤。不知在何处他下了车,又昏又病地穿过咖啡农场,世界在他的眼前变得模糊不清。他在咖啡树丛间跌跌撞撞,最后昏倒在地。在他失去意识之前最后的念头是:“这一切全是狗屎。” 高烧稍退时,米夏卡醒了。他知道自己躺在床上,有位医生和许多陌生人围绕着他,他们都是黑人。他立刻了解到,这些人帮助了他,接着又昏昏沉沉地陷入高烧的噩梦中。疟疾来势汹汹,虽然这里是高地没有蚊子,但当地人知道如何治疗这种病,因此他们在咖啡园中发现的这个外国人,会存活下来。 烧慢慢退了,米夏卡睡了将近二十四小时,当他醒来时,发现自己躺在一个白色的房间里。他的夹克和裤子都洗干净、并整齐地搭在房间内唯一的椅子上,背包则放在旁边。他试图站起来,但两腿一软,眼前漆黑一片。于是他在床边坐了十五分钟,又试着站起来。他急着想上厕所,便打开房门走到走廊上。有个女人走向他,激动地挥舞手臂并摇头说:“不,不,不。”她搀扶着他,催他回房间去。他以手势清楚地让她知道他的需求,于是她点点头,指着床底下的一个桶子。他觉得这女人很美,然后再度入睡。 当他再度醒来时,觉得身体好多了。他检查放在背包里的钱,一毛不少。他走出房间四处看看,这个小房子由一房一厅和厨房所组成,处处整齐清洁;然后他来到镇上的小广场,空气清新中带着舒适的凉意,孩子们朝他蜂拥而上,他们大笑,想触摸他的红头发。当他了解他们的意图后,便坐在一个石头上,随他们去,孩子们也玩得很开心。不知何时那位美丽的女人,也就是他借住处所的女主人来了,她看似责备地用力拉他回家,并递给他杂粮薄饼,看他把薄饼全吃光光,不禁满意地对他微笑起来。 渐渐地,他认识了这个以咖啡农为主业的村落。村民在咖啡树丛间发现他,合力把他扛回家并到城里请来医生。他们对他很友善,在恢复体力后他想出力帮忙,农夫们起初很惊讶,后来就接受他的协助。 半年后他还是一直住在那个女人家里,慢慢地他开始学习她的语言,最先学的是她的名字阿亚娜。他在笔记本中,把单字标上音标,当他发音错误时,她会呵呵大笑,有时她会抚摸他的红发,不知何时他们也接吻了。阿亚娜二十岁,她的先生两年前在省会出车祸过世了。 米夏卡在思考咖啡种植的问题。咖啡的收成是件辛苦的差事,在十月到三月间以手工采收。他很快就抓到问题所在——这个村落是咖啡交易网的最后一个环节。那个来收取干燥咖啡豆的男人,工作轻松但赚得比咖啡农还多,他拥有一辆老旧的卡车,而村里没有一个人会开车。于是米夏卡花了一千四百美元买了一辆好车,自己将咖啡豆载去工厂,结果卖出九倍于以往的价格,他将利润平分给农人。接着他教村里的青年德瑞杰开车,他们现在也联手收取附近村落的咖啡豆,并付给农人三倍于从前的价格。没多久,他们就能买一辆大卡车。 米夏卡思索着如何让工作变轻松,他开车到省会,买来一部老旧的柴油发电机,并用报废的轮胎钢圈和钢绳,在农场和村落间建造一条缆车,还制作大型木箱作为载运的容器。这条缆车线断过两次,后来他才找到放置木头支柱正确的间距,并且以钢绳来强化支柱的支撑力。最年长的村民对他的尝试先投以不信任的眼神,但当缆车运行正常时,他也是第一个拍背赞赏米夏卡的人。现在咖啡豆可以快速运送,农人再也不必扛着沉重的豆子走回村里,收成的速度变快,工作也不会那么辛苦。孩子们很喜欢缆车,他们在木箱上画上脸孔、动物和一个红头发的男人。 米夏卡想更进一步改善收成成果。收成后,农人会将豆子铺在架子上五个星期,到它们几乎完全干燥为止,在这之前要不时翻动。架子会放在小屋前或屋顶上。如果太潮湿,咖啡豆就会腐烂,因此摊开的豆子必须是薄薄一层,否则全部都会腐坏。这是件很费力的工作,家家户户必须亲力亲为。后来米夏卡买来水泥,调成混凝土,在村子前铺设了一片空旷的场地,可以存放村里所有农人的收成。他还设计了一只大型耙子,于是村民现在一起帮咖啡豆翻面,并在晒豆场上方拉起一张以透明塑胶布制成的防雨布,咖啡豆在塑胶布下面很快就能干燥完成。村里的咖啡农个个心满意足,工作变少了,而且再也不会有豆子腐烂。 米夏卡了解到,如果豆子不是单用干燥处理,那么咖啡的品质可以再进一步改善。村旁有条小溪,泉水清澈见底,米夏卡用手水洗咖啡豆,并将之筛选分装在三个水槽中。他透过一名中间商,以少许金钱买到一部可以将果肉和咖啡豆分离的机器。第一次尝试没有成功,那些用这种方式去除果肉的咖啡豆发酵过度,这让他从中学到,所有设施必须保持绝对干净,一颗残存的豆子就像会坏了一锅粥的老鼠屎。最后,他终于还是成功了。咖啡豆经水洗并除去羊皮层上的残余后,再晾在晒豆场上他画出的一小块地方干燥。当他带了一袋先水洗再干燥的豆子去到商人那里时,他拿到三倍的价钱。米夏卡向农人解释制程,收成好的咖啡豆透过缆车可以快速运送,如此一来咖啡豆可以在收成后十二小时内完成水洗程序。两年后,本村村民生产出远近驰名最好的咖啡豆。 〈4〉 阿亚娜怀孕了,她很期待孩子的到来,小女孩出生后,他们为她取名为蒂缕。米夏卡感到骄傲又幸福,他知道,阿亚娜拯救了他的生命。 整个村子变得富有起来,三年后全村有五辆大卡车,收成流程安排得非常完美,村里种咖啡的人口增加,于是他们也铺设灌溉系统,并种植防风林。米夏卡受到村民的尊敬并且名闻全区。村农会拿出部分收入作为公基金,米夏卡则从城里找来一位年轻的女老师,教导孩童读书写字。 如果村子里有人生病了,米夏卡会负责照顾。当地的医生整理出急症备用药品,并教导米夏卡医学基本常识。他学得很快,曾亲眼目睹毒血症要如何治疗,也会帮忙接生。这位医生晚上经常去米夏卡和阿亚娜家小坐,并叙述圣经国度中的长篇故事。他们成了好朋友。 要是有人起争执,大家就会去问这个红发男子的看法,米夏卡不接受任何贿赂,也不会偏心任何部族或村落,他的判决有如正直的法官,大家都非常信任他。 他找到了他的人生,阿亚娜和他非常相爱,蒂缕健康活泼,一天天长大,米夏卡几乎不敢相信这样的幸福是真的。有时候——但次数越来越少,他还是会做噩梦,这时阿亚娜会安慰他。她说,在他们的语言中没有过去。米夏卡和她在一起的这几年,整个人变得温柔沉静起来。 〈5〉 不知何时当局注意到他,他们想看他的护照,这时他在衣索比亚住了六年,他的签证也过期已久。他们很客气,但还是坚持他必须前往首都说明此事。离开村落前向大家辞行时,米夏卡有不好的预感。德瑞杰送他去机场,他的家人追在车子后面跟他挥别,阿亚娜哭了。 米夏卡被送往位在阿迪斯阿贝巴的德国大使馆,有位官员看了看电脑,就带着他的护照消失了。米夏卡足足等了一个小时。当这位官员再度现身时,换上一张严肃的脸孔并带来两名警卫。他遭到逮捕,官员宣读汉堡法官签署的羁押令,他在银行柜台留下的指纹,证实他犯下银行抢案,而指纹资料库之所以有他的资料,是因他先前曾涉及斗殴案件而留下的。米夏卡试图逃跑,于是被制服在地并戴上手铐。在大使馆地下室的牢房待了一晚后,即由两名安全人员押解他飞往汉堡,并把他带到审查法官面前。三个月后,他被判处五年的法定最低刑。这刑责很轻,一来因抢案发生已久,再者也因米夏卡没有前科。 他没办法写信给阿亚娜,因为他在衣索比亚的家连地址也没有。位在阿迪斯阿贝巴的德国大使馆不能或不愿意提供协助,当然,村子里也没有电话,他也没有照片。他成了独行侠,几乎不言不语。日复一日、月复一月、年复一年。 三年后他首度获准可放无需警方陪同的探亲假,他想立刻回家,不想再回牢房。不过他既没钱买机票,也没有护照,但他知道如何取得这两者。在牢里他偶然间听到柏林有人专门伪造钞票和护照,他知道他的地址,于是便以搭便车的方式找到那里。这时他的探亲假已结束,但未准时向狱方报到,因此又被通缉。他是找到了伪造专家,但对方要先看到钱,而米夏卡的口袋几乎空空如也。 他非常绝望,在城里走了整整三天,没吃任何东西也没喝一口水,他挣扎着,他不想再犯案,但是他要回家,回到他的家人阿亚娜和蒂缕身边。 最后,他在火车站以仅存的一点保证金买了把玩具枪,并走进他看到的第一家银行。他看着女行员,枪管朝下,他口干舌燥,只有轻声地说:“我需要钱,请原谅我,我真的需要钱。”起初她不懂他的意思,了解后就把钱给他,后来她说,她很“同情”他。她给他的钱是银行事先准备好应付抢匪的,同时她也不动声色地按下警铃。他拿了钱后,把枪放在柜台并且说:“真是对不起,请您原谅我。”银行前有片绿色草坪,他再也跑不动了,只有慢慢走着,最后干脆坐下来等待。这是米夏卡第三度走进死胡同。 〈6〉 一位米夏卡的狱友请求我接手他的案子,他在汉堡就认识他,并愿意为他负担律师费。我去莫阿比特法院拜访米夏卡,他把印在司法机关惯用的红纸上的逮捕令拿给我看:银行强盗抢劫,为此被告所犯之前案,即在汉堡判决中未服毕之二十个月之刑期必须一并执行。为米夏卡辩护看起来是无意义的,因为他犯下新抢案被逮,且还曾因强盗抢劫被判过刑。因此重点在于刑期长短,而从重量刑是可以预期的。但是,米夏卡有某种特质打动了我,这案子也有某些部分不太一样,感觉上这个男人不是典型的抢匪,所以我接下了为他辩护的工作。 接下来几个星期,我常常去探视米夏卡,起初他几乎不跟我谈,看起来像在封闭自己,后来才慢慢打开心房,一点一点地叙述自己的故事。他什么都不愿透露,是因为他认为,如果在狱中说出妻女的姓名,会出卖了她们。 辩护律师可以申请心理医师或心理学家,检查被告的心理状态。法庭也会追踪检查结果,如果能够提出证据,就能证明被告患有精神疾病或精神异常,当然,心理医师等专家的鉴定结果,对法庭来说是没有约束力的,也就是说,心理医师不能决定被告是否可以因心神丧失或精神耗弱而减轻或免除刑责,只有法庭可以裁决,但是专家可以提供科学根据作为法官判决之参考。 很明显地,米夏卡犯下这桩银行抢案时精神有些错乱,没有人会在抢银行时跟行员道歉,然后拿着抢来的钱坐在草地上等着被逮捕,因此法庭委托心理专家鉴定米夏卡的精神状态。两个月后鉴定报告出炉,心理医师推断米夏卡在犯案时的行为能力“受到限制”,至于后续报告则会在言词辩论时再做陈述。 米夏卡被捕的五个月后开庭审理本案,除了审判长和一名较年轻的法官外,还有两名女参审员。审判长只安排了一天的庭期。 米夏卡坦承犯下银行抢案,他答辩时犹豫迟疑、声音太小。警方说明他们如何逮捕到米夏卡的,他们描述他坐在草坪上的样子。那位“制服”米夏卡的警员则说,米夏卡并未加以反抗。 银行行员说,她没有恐惧,相反地还为抢匪感到难过,因为他看起来如此悲伤,“像条狗”,她说。检察官问她,现在她工作时会不会害怕,她是否曾为此请病假,她是否需要接受被害者治疗等等,对诸如此类的问题,她的答复都是否定的。这个抢匪只是个可怜的家伙,他比大多数的顾客还有礼貌。于是检察官使出杀手锏:如果证人受到惊吓,那么被告会被判处更重的刑责。 玩具枪也被当做证物加以检视,那是中国制的便宜货,重量只有几十公克,看起来一点也不危险。一名参审员将它拿在手上查看时,不慎把枪掉到地上,有块塑胶片还裂开。对于这样的武器,大家几乎不可能将它当一回事的。 〈7〉 开庭时当查明犯行后,通常会问到被告的“个人状态”。 米夏卡在言词辩论期间几乎是心不在焉的,要让他至少简单交代他的人生,是很困难的。他非常缓慢地、一段一段地,试着叙述他的故事,但还是因词穷而说不清楚。他和许多人一样不会表达自己的感觉,于是由心理专家陈述被告的生活经历,看起来会容易一些。 心理医师做好充分准备,他巨细靡遗地描述米夏卡的人生。庭上已看过心理鉴定书面报告,但是对参审员来说,一切都是新鲜的,因此她们听得非常专注。心理医师讯问米夏卡的次数高出寻常许多,当他说完后,审判长转身询问米夏卡,心理专家所说的一切是否都属实,米夏卡点点头说:“是的,他说的都对。” 然后心理医师被问到,根据他的专业评估,被告在犯下银行抢案的心理状态如何。他表示,米夏卡三天在城里徒步漫游,不曾吃下或喝下任何东西,造成他的行为能力明显受限。米夏卡处于几乎不知道自己在做什么的状态,而且他也几乎无法决定自己的行为。法庭传讯证人到此告一段落。 米夏卡在中间休息说,为什么大家要为他付出这么多心力呢,反正他会被判刑,这一切努力都没有意义。 在刑事诉讼过程中,首先是检察署提起公诉。德国的检察机关不同于英、美两国,它在言词辩论过程中采取中立,不偏袒任何一方。他们是客观的,他们也会调查案情是否符合免除刑责之条件,因此对他们来说,无所谓输赢——也因此除了就法论法,他们对其他事证毫无热情,只服膺法律与正义,至少在理论上是如此,而在一般的侦查程序中,也的确是这样。但诉讼过程中的激情往往会改变这种情况,于是乎检方的客观性开始受到伤害,但这是非常符合人性的,因为一个尽责的控方依然还是控方,只是要指控被告、尤其还要同时保持中立,会变得难上加难。也许,这就是我们的刑事诉讼法中的不足之处。 检察官对米夏卡具体求刑九年,他说,他不相信米夏卡所说的故事是真的,这故事“太不可思议因此可能是杜撰的”。而且他也不接受犯罪能力不足的论点,因为心理医师的鉴定报告是根据被告的说法,因此不足采信。真正的事实只有米夏卡犯下银行强盗案,“法律上对银行抢案最轻刑责为有期徒刑五年,”他说,“但被告二度犯案,唯一可以接受减刑的理由为赃款俱在且被告坦承犯行,因此衡诸被告之犯行与罪责,九年有期徒刑是合宜适当的。” 然而,重点不在于我们是否“相信”被告的说法,法庭上讲求的还是证据。因此被告的优势在于,他无需证明自己的无辜,也不用证实自己的说法为真。但是对检方和法庭来说,对于他们无法证实者,他们不得做任何宣称。这听起来容易,但实则不然。没有人能那么客观,总是能清楚区分“推测”与“证实”。我们以为确切知道某件事,但这是我们错误的以为,而要找到并回到正确的道路,往往一点也不简单。 在我们的时代,结辩词不再是诉讼过程中决定性的要素。如今检方和辩护律师不是对陪审员,而是对法官和参审员侃侃而谈,任何错误的语气、不当的行为如袒胸露背或过度咬文嚼字,都是难以忍受的。伟大的结辩语是前几个世纪的事,德国人不再喜欢慷慨激昂,他们已经受够了这些。 〈8〉 但是偶尔还是可以来点戏剧性的小安排,一场教人料想不到的场景即将上演。米夏卡对此完全一无所知。 有位朋友在外交单位服务,她驻扎在肯亚,透过许多关系帮我找到米夏卡的友人,即那位来自省会的医生。这位医师说得一口流利的英语,我和他通电话并请求他前来出庭作证。当我提出机票费用由我负担时,他取笑我太小看他;他说,他好开心他的朋友还活着,不论天涯海角他都会来看他。此刻,他就站在法庭门口等候传唤。 突然间米夏卡清醒过来。当医师步入法庭时他泪流满面,整个人跳起来,想向他奔去。警卫拉住他,但审判长示意随他去。两人在法庭中间相互拥抱,米夏卡高高举起这个个头矮小的男人,紧紧抱住他。医生带来了一卷录影带,审判长派警卫找来放影机,于是我们看到了那个村庄、缆车、大卡车、喧闹的孩童和大人,他们一直对着摄影机挥手,并笑着呼喊“法罗克、法罗克”,然后镜头上终于出现阿亚娜和蒂缕。米夏卡哭了又笑,笑了又哭,开心得不能自已。他坐在他的朋友旁边,一双大手紧握着对方的手,激动到几乎要把他的手压断。审判长和其中一位参审员的眼中有泪。这完完全全有别于一般的法庭场景。 德国刑法为罪刑法定主义,即根据一个人的罪行具体求刑,我们会问对于被告的犯行,何种程度的罪刑才是适度的。这个问题非常复杂。中世纪时则简单多了,无论犯罪动机为何,皆依照犯行论罪。于是偷窃就一定是砍手,不论是基于贪财或饥饿而偷。那时刑罚是某种数学题目,每个犯行都会对应到一个明确的刑责。今天我们的刑法比较明智,更贴近现实生活,但要做出正确的判断也更为困难。一名银行抢匪不会仅仅是个银行抢匪,我们如何能责备米夏卡?他所做的不正是我们每个人都会做的?易地而处,我们会有其他选择吗?回到心爱的人身边,不是所有人类共通的渴望吗? 米夏卡被判处两年有期徒刑。庭期结束后一个星期,我在莫阿比特法院的长廊遇到审判长。她说,两位参审员合力帮米夏卡凑了机票钱。 米夏卡服刑过半后申请假释,这位执行法庭的审判长有种冯塔纳小说主角广纳一切的宽容调调,他要求再听一次全案始末,然后只嘟哝着说:“不可思议。”于是批准他的假释申请。 现在,米夏卡又回到衣索比亚,并取得当地的国籍,然后蒂缕也多了一个弟弟和一个妹妹。偶尔米夏卡会打电话给我,他总是说他很幸福。 (来源:摘自《罪行》,2011年7月,初版。) |

(1) 采用外观简单的播放器和播放列表。

(2) 提供可选择的播放列表,以便在不同时间选听想听的部分。

(3) 设置最后一集播放结束时的停止循环播放,以消除听播无限循环的烦恼。

(4) 播放器和播放列表力求简洁,没有不是必要的颜色和按钮的设置。

缺点:不知本设置的寿命如何,若是环境的改变造成不能播放,那就只有改回原来的版本。

他从出生起就被遗弃,被捉弄,一直在向下沉沦,他所经历的人生“这一切全是狗屎”,直到—— 直到他于病痛中受到村民的热情帮助和悉心照顾,他存活了下来,恢复后他也用自己的知识和技能帮助了村民,大家一起和贫穷作战,村子变得富有起来,他也在异国他乡找到了他的人生。

读到他被押回德国受审,那位曾经给他治病后来又目睹了他和村民一起奋斗全过程的异国医生,来到法庭作证,播放了村庄改变后的面貌,村民们对他的欢迎,亲人们对他的盼望和祝福,审判长和参审员的眼中都有了泪... 法律是架在高几上的一柄铁剑,铁剑的后面也有人性的温柔和对弱者的同情...