拓拔焘昏昏沉沉醒来时已是第二天的正午,骄阳似火烤焦了大地,他一侧的衣衫早已被撕碎,裸露在外的破皮烂肉暴晒在强烈的日光下,散发出焦臭味道。他四下张望,没看见自己的战马。伤口不再往外溢血,他费尽全力勉强支撑起身体,半靠在石壁上大口喘气。头痛欲裂,浑身越来越灼热,血液仿佛有了滚烫的温度,在四肢百骸中疯狂奔流,缺水到极点的身体却一滴汗都流不出,只有肩上的剧痛随他的意识回归而苏醒。

他想到前一夜看到那些骸骨。假如就这样在大太阳下暴晒着,他毫不怀疑自己很快会化做一具坐着的白骨。

眼前模模糊糊一片淡粉,仿佛是几株野花在随风晃动。他努力睁大眼睛细看,那纤细的茎支撑着脆弱的花朵,在风中悠闲摆动着。干净的花瓣如薄瓷一样脆弱而透明,仿佛轻轻一碰就会碎裂,如同记忆中阿柔清纯而纤弱的脸庞。想到她,拓拔焘的心砰然一动,内心最柔软的地方又一次被触及。他不能死。为了实现她的理想,为了给她开创一片真正的河海清宴,百姓安宁的乐土,使天下太平,父慈子孝,老有所养,幼有所恃,使教化风行万里,余泽惠及百代。倘若他就这样死去,那么在她心里,自己终究是个以杀无辜而换天下的独夫,他不要给她留下这个印象。他竭尽全力颤抖着立起,却在迈出第一步时一个趔趄倒下,孱弱的身体接着翻滚了好几下,才被一块大石头挡住。

天旋地转之时,他仿佛听到那块大石下面有沙沙地声响。他以为是自己出现的幻觉。肩上的伤被刚才连续的翻滚撕开,疼痛的感觉如同蚁噬。就在他有气无力地呻吟之际,那沙沙之声突然变成滋滋的叫声,他双瞳聚焦向那声音看去,赫然惊见一条黑白花斑斓的毒蛇,挑衅地昂起三角形扁蛇头,正对他吐着邪恶的毒信。

拓拔焘刚刚燃起的求生火苗如同遭受了倾盆暴雨,瞬间熄灭。刚逃出狼口,转眼就陷入蛇口。这是天意么?天亡我狴狸么?他已三番五次地遭受劫难,每一次都险些置他于死地。还不够么?老天施加在他身上的报应还没完么?他已没有一丝力气,全身高烧,伤口溃烂,动弹不了,他只有被蛇咬死的份。他只想活下去,为什么就这样难?他盯着那条呈进攻姿态的草原蝰。这是剧毒之蛇,被它咬一口,走不出十步便会倒地身亡。不行,不能这样窝囊地死去。天意叫他灭亡,他偏要逆天行事。便是死,也只能象个英雄那样死去,马革裹尸,战死沙场,才是他真正的归宿。他下意识地握紧了拳头,喉头上下翻动。那蛇一动不动,冷冷盯着他片刻,突然亮出毒牙猛地蹿起,拓拔焘瞬间出手,动作凌厉疾似闪电,一手准确无误地死卡在蛇的三寸处,一手扯住它孩童手腕一般粗的身体。大蛇受惊卷起半截身子拼命缠绕在他小臂,他使出最后几分力气,张开大口狠狠地咬在蛇的七寸上。毒蛇挣扎的劲力超乎他的想象。粗壮的蛇身绞在他腕上,几乎阻止住了他的血脉循环。他感觉那只抓着蛇颈的手酥软发麻,他拼却残力紧攥着,不敢松动一下。他脸上的肌肉由于太过激动而不可控制地抽搐,人与蛇都因耗尽了体力而强烈的颤抖,人与蛇在殊死搏斗。他知道只要稍微泄力,那灵巧的蛇头就会迅速回过来一口咬死他。你死我活,死的只能是你。求生的欲望再一次爆发出非凡的蛮力,身体的极限再一次被突破,他死咬着大蛇的牙拼了命地收紧,直到刺穿那层比牛皮还要坚硬的鳞皮,一股腥热的血液终于流进他喉咙里。

咸涩的蛇血此时是世上最甘甜的清泉。他的双手依旧死死攥着那垂死挣扎的蛇,大口大口地吸吮蛇血。那蛇顽强地绞动着身子,黄绿的眼珠冒出凶恶的光,蛇头使劲摇晃着,似乎极不甘心就此罢休,哪怕只剩半口气,也要反噬一口,置他于死地。而拓拔焘也顽强地与它对决着。力量相当,生死一线间,比的就是意志,倒底谁更顽强。相峙了一刻钟,当拓拔焘喝尽了蛇血,再也吸不出一滴时,那巨蛇无力地一个痉挛,软软地垂了下去。

拓拔焘几尽虚脱地瘫靠在岩壁上,闭眼喘息着,肩上的血流得更多了。他无暇处理伤口,伸出剧烈抖动的手,从腰带悬挂的囊中拔出小刀,一刀切下蛇头剁烂,再豁开蛇身,割下一片白花花的蛇肉,颤抖的手几次努力,才把肉准确地放进嘴里。忍着生肉强烈的腥膻,直着脖子咽下第一口时,两行热泪终于夺目而出。

哽咽着将一条完整的蛇吃得就剩一张皮,一肚子的蛇血蛇肉渐渐给他补充了一点体力。现在他才顾得上包扎一下自己的伤口。破皮边缘已肿胀积水,狼牙啮齿的痕迹仍然历历在目。他撕下一条还算干净的战袍里衬将伤口包好,靠在石壁上观察周围的景象。他需要判断出自己在哪里,将要向哪个方向去。前一天夜里经过的战场,如果没记错的话那场战役发生在胡空谷。他在脑中将地舆图翻出,闭目回忆胡空谷的位置和周围的地形。他稍稍松了口气。地图上这胡空谷的东南侧是一大片原始莽林,自己应该就在其中。继续向南走,只要能走出这片苍翠的山林,山下便是直通大魏都城的官道。他抬头观测片刻,按照日头的位置判断出方向,一步一挪,向前走去。

藤萝交缠,野菊烂漫,陡峭山壁多处断裂,高耸入云的冷杉枝叶繁茂,遮天蔽日。树树蝉声,山山寒色,衰草凄凄,地上半人多高的野蒿刮破他的面颊和衣袍。他怀揣着一个信念往前挪动着。就是爬也要爬回去。他在心中无声地告诫自己。黄昏温暖的风吹来,野蒿与蒹葭优美地摆动着,发出波浪般的韵律声响。

突然,他听到不远处那飒飒草动声中,竟传来人说话的声音,间或马蹄声响。他停住脚步仔细辨认,渴望那是他的部下前来寻找他。那声音从高处向下传来,应是坐在马上,音色雅致,听着耳熟。

"…天黑之前若是找不到,明日还要上山来找。刚得到的消息,五妹妹落入他们的手中了。所以我们务必要捉到拓拔焘,最好是活的,才能用他换回五娘。"

又听另一人道:"该是死了吧。我们设了这么多机关,没饿死也该给狼咬死了…刚才那匹死马,定是他的马。"

那熟悉的声音道:"底下那片死人滩里没见尸体,可见他没死。既是他的马死在了这林子里,他肯定跑不远,况且他多半已被狼咬伤,应该就在附近。快些寻找。活要见人死要见尸。"停了一会儿,又听他道:"分头行动。你带人向那边去…天黑时到山下集合…"

马蹄声渐行渐远。拓拔焘小心翼翼从藏身的蒿草丛中探出头,远远只见这一片茫茫草野之中散落了一群人,骑着马四下寻找着。他只觉得天旋地转,双腿无力,手抓着蒿杆颓然跌滑在地。尚未来得及大口喘气,耳边就听得左侧的杂草被马踏的哗哗乱响,他顺着密密蒿杆的间隙向上看去,只见一个青衣身影坐在马上,背对着他了望四周。那人看了一会儿,没发现什么,转动马头,反方向观望。拓拔焘摒住呼吸,定睛细看那人的正脸。

容颜光润明亮,意态爽朗文雅。大概是因为夕阳正好照在脸上,他半眯着眼睛,缓慢检索着草丛的眼珠透射出精明和沉稳。拓拔焘只觉双眼发黑,无数白花花的刀片直刺入他的胸口,将他的五脏六腹寸寸磔碎。

公孙质。

他全身的血液一起向上涌,平生首次尝到这股强烈的恨意。那种倔强地哪怕赔了自己性命也要将眼前这人铁铉油炸,千刀万剐的恨意。可他现在什么都不能做,连牙齿都不能咬出声音。他没有不顾一切扑上去和他拼命,而是依然冷静地藏在草丛里,他惊讶于自己的克制力,也可怜自己被欺骗和背叛耍弄得伤痕累累的心。刘洁一案牵扯出了公孙质,可他以为最坏的结果也不过就是俩人一起装神弄鬼,公孙质充当了刘洁的狗头军师。做梦也没想到,从头到尾在他背后操纵的那只黑手的主人,就是公孙质。公孙质,是那么地纯真,那么地无害,可原来一个纯朴之人的欺骗,比十个狡诈之徒的欺骗更致命。他让自己完全放下了防备之心,完全倚重信任。他就在自己的真诚真切中从容不迫地转身,在自己的后背毫不留情地狠狠插上一把尖刀。

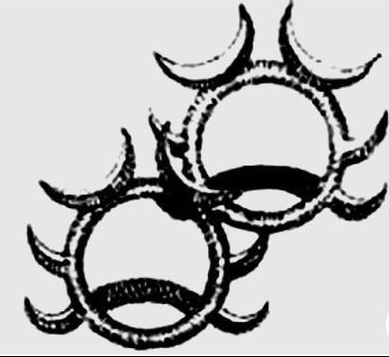

公孙质此时又换了个方向,侧身背着拓拔焘继续了望。拓拔焘压下满腔欲爆的愤怒和仇恨,悄悄地从腰间碟躞带中,摸出一个带着锋利尖刺的轮圈。

他和他的骑兵随身都配有这种轮圈。平时常套戴于左手腕上,有时也放入暗处。打仗时若想用此物击伤敌人,便从手腕上褪下来,用另一手的手指套圈摇起,飞速旋转后掷敌。此暗器外缘内厚外薄,边上装有数十枚锯齿形尖刺,平着旋转飞出,可重伤敌人的头颅致死,一招毙命,杀人于无形。此刻他咬住牙沉住气,用没受伤的那条臂膀无声无息地转动轮圈,待速度飞起时看准公孙质的后脑突然出手,铁青狼牙轮带着风声呼啸而至,直直地削开了公孙质脑后的皮肉,硬生生嵌进了他的脑袋。公孙质连呼声都未及发出便栽下了马,白花花的脑浆流了满地,两条小腿还挣扎着在地上蹬了几下。拓拔焘强忍着等了片刻,然后谨慎地一点一点向他靠近,在距离他尺余间突然拔出刀刺穿他的咽喉,霎时间鲜血喷涌如练如虹,染得周围杂草红艳得与天上残阳一般绚丽。他怒目圆瞪,狠咬牙关,拔出刀再狠狠地刺下,穿透,如此反复三次,确保此人真的死了以后,飞快地拔出短刀,用死人的青衫擦净刀刃。这刀是精钢所炼,经焚烧捶楚才得如此锐利。此时如霜雪般白亮的刀刃上,分毫不差地投射着自己眼中喷火的眸光。他的面孔也映在刀上,五官严重扭曲,不知是刀面变形,还是自己此刻真实的容颜。喘了一会儿,他默默将刀插进鞘,跳上公孙质的马飞逃而去。

他顾不上方向,只拣最茂密隐蔽的草丛方向跑。跑了十几里,天色暗了下来。确定后面没有追兵,仍不敢放松警惕。找了个伸手不见五指的洞穴钻进去蹲了一宿,天亮之后才悄悄地爬了出来,四面八方谨慎地观察了好几遍,的确无人,骑上马再往南走。

刚一上路便发现他头天傍晚只顾逃命,方向跑反了。现在他离大魏更远了一些,而离那片招来狼群的尸骨场越发近了。刚过去的一夜他片刻没有合眼,惊慌恐惧与饿渴疲倦一起向他袭来,他浑身烧得象块热炭,只觉每一处筋骨都要断裂,连空气也似乎变成了烈焰铜浆,滚烫地舔舐着他的的皮肤与四肢。他知道这是肩上的伤口溃疡所至。若无人来救,只这一项肩伤便可要了他的命。他想让马走快一些,无奈双腿使不出半分力气,连坐稳马鞍都已吃力,脑袋不由自主地垂在胸前,眼皮似乎有千斤重。他闭着眼,整个人随着马东倒西歪地晃悠,仿佛随时都会从马上掉下来。终于在一处凹陷的大坑前,马突然止步,他象一片枯萎的树叶一样,轻飘飘地跌了下去。落地时不由自主地滚动了几下,身子便滑进了那坑里。

剧烈的晃动令他清醒了几分。他竭力睁开眼,只见大坑四周长满了刺草荆棘,边上全是高草棵子,坑里弥漫着陈草腐草的浓重气味,茂盛的枝叶遮住了太阳,使得这大坑十分阴森隐蔽。掉到这样的坑里,只怕等上百年也难以让人发现。他喘息着揪住大坑边缘的树根,拼命蹬起双腿,无论如何也要爬出去。可就在他乱蹬的时候,他感觉到自己似乎踢到了一块软软的异物,他底头一看,竟然是人的一条胳膊,他吓的瞳孔猛地收缩,身子一松直砸到了那人身上。

那人原来是半靠在坑里,砸了这一下似乎也没有影响他的姿势,仍旧一动不动地靠着,仿佛死人,脑后的一块岩石上一片干了的血迹,双眼却是半睁半闭着的。拓拔焘哆嗦着向他的颈下伸出手去,想要看看此人还有没有脉搏。就在他快要触及到那人的脖子时,他的手突然僵在了半空。他直勾勾地盯着那人的面容,本就失去血色的脸此时惨白如死灰。

"阿崇~~~!"

压抑的痛呼从喉咙里冲出来,仿佛一块巨石轰然被惊雷击裂,又如陷入囚笼的猛兽,发出最后一声悲愤的哀嚎,他瘫倒在地,脸埋在脏土里纵声悲泣,一声声不甘的嚎啕冲出胸臆,直上云天。在这个远离尘世的荒林里,在他经历了饥饿伤痛,死里逃生,暗算背叛,众叛亲离之后,在他异常思念这仅剩的一点手足亲情之时,他迎来了这场灾难频出的征程中最致命的一次打击。

他已经很多很多年没有这样悲痛过了。上一次引起他嚎啕痛哭的是母亲的离去,那时才只有九岁。这种亲人丧失的锥心痛,肝肠寸断的哀嚎,万念俱灰的凄惨感受,老天又一次残忍无情地让他品尝到。也许这次不能归罪于天,是他自己无意中酿成的苦果,招至了仇家疯狂的报复,他虽然亲手杀掉了那个仇人,可这泼天的仇恨却似鬼魂一样从那具剁烂了的肉体中钻出,如影随形地纠缠着他。这仇恨的余威如同无数把恶意的小刀,在他身上狠狠地剜着,而他自己如同垂死挣扎的老鼠,被那只阴魂不散的猫爪极有耐心地摆布着,直到他尝遍人间各式各样的恐惧与痛苦,直到被这精心设计出的布局折磨得崩溃成齑粉,才心满意足地慢慢扼断他的咽喉。他悲怆的哀鸣弥漫在空旷的原始山林里,他深知一个君王在面对死亡时不该如此痛哭流涕,这太过丢人,太过羞耻,可是这种不可忍受的痛楚,像利剑一样将他的尊严与信念切割地一丝不剩。随着心中最后一点希望之火被无情浇灭,他的意识渐渐飘忽,双眼陷入一片空洞的黑暗,身子一歪,回荡在山野中的凄惨哭声便戞然而止,碧蓝的天空下,只剩风沙掠过衰草的呜鸣啜泣,宣泄着殂落凋零之前不甘认输的愤怒。

感觉自己坠入万丈深渊之时,他耳边恍惚萦绕着许多平生从未听到的声音。马蹄轻捷,夏木成荫,蝉鸣虫噪,长空鹤唳。细致入微的声响最终汇合成一段千徊百转的吟咏,如同一缕升起的晨曦,用温暖的光彩将梦中烟水渐渐驱散消融。

"肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。 黥彭甘受他年醢, 饮剑何如楚帐中?"

飘渺又嘈杂的歌声愈加清晰,他感到自己的身体在轻轻地晃动。蒹葭白露中一抹素衣身影向他飘来,他闭目满足地微笑。在他输掉了一切的时候,他的虞姬陪在他身边,与他生死相随。他费尽了全身的力气将自己翻转过来,对着天上一轮红日,颤抖地伸出手,最后一次抚摸她的脸庞。仰面朝天那一刻,身上蹿出一束万丈金光,夺目的光芒冲破遮天蔽日的野草枝叶,直冲云霄。正午烈日恰巧射在他那块神兽金牌上,异常闪亮的光彩犹如锋芒毕露的闪电,瞬间刺亮了天上一双敏锐的金黄色利目,长久盘旋在广袤山林上方那雪白的矫健身姿此时突然一个俯身,疾电般准确无误地冲向他所在的暗坑,在即将接近之时又唰地一下飞上高空,绕着他附近的那片密林画圈。

仰头凝视着海东青的赫连卿此时露出喜悦的微笑,她的身后是大魏百万雄兵。"不管你在哪里,我都能把你找到。"被俘的十四岁少女高昂起下巴挑衅看着拓拔焘,脸上充满得意与自信,一如现在,她带着同样胜券在握的笑容,对身边焦急的拓拔健道:"找到了。我说过的,不管他在哪里,我都能把他找到。"

太平真君三年,乙亥,魏主大举攻柔然,不见敌而还。时漠北大旱,缺水草,人马多死。

****************

注1:文中出现的暗器轮圈,实际上最早出现于11世纪。是蒙古骑兵发明的暗器。一般来说暗器这种东西在正规的战争中是用不上的。两军对垒,多数情况下是堂堂正正的决胜,大战几个回合之类的。暗器这种阴险的东西更多的出现在江湖小说里。但暗器在战争中也偶尔会出现,是北方游牧民族的骑兵先发明出来的,到了明清两代才在民间和"江湖"中广泛发展开来。11世纪北方女真契丹等民族在对宋战争中,骑兵在马上追人,长兵器使用不便,因此发明了很多马上使用的暗器,比如飞抓,背弩,宋军根据自己的需要,也发展出许多步兵使用的暗器。后来蒙古人征服天下的时候在前人基础上发明了“轮圈”,套在左手腕上,使用方法就是我文中描述的那样。后来哪吒的那个日月乾坤圈就是从这个衍生出来的。但是哪吒的那个很大,握在手上用,偶尔才飞出去秒杀人,所以不是暗器了。

上一张清朝刻版描绣像图。轮圈。这是到了清朝时的样子。蒙古人的那种边上是狼牙齿。

注2:文中那首诗是林黛玉作的《五美吟》其中的那首《虞姬》。我这次原封不动抄过来了。上回有一次杜临别前唱的曲,那个词就是我根据这首诗和后来一首宋词合一起改写的。林黛玉这诗是真好。足可以和李易安那首相媲美了。感慨虞姬的诗词历代出现很多,没一首能超过这首的。林黛玉这五首诗全都做是气势磅礴,和她的性格截然不同。而且她挑的这五个美人全是有胆量有气魄精神独立远见卓识的美人。后被宝玉翻见,将其题为《五美吟》。