差不多得了

将原创进行到底今年春天回北京,只有一个多星期的行程竟意外地空出来一天。我决定去天津——多年前去过,可以探亲怀;主要是旧路途短,适合说走就走。

一早起来直奔北京南站,买高铁票,来回人民币109,不到10分钟发一趟车。单程35分钟,到站直接转地铁。如果今后有月票优惠的话,住在天津去北京上班是非常可行的。

下了高铁,先研究地铁地图。这一趟我基本上算裸游——已经断网多天,没有攻略做指导。小时候对天津的印象除了亲情,就是天大、南开、手表厂和水上公园,对我接下来的一日游几乎没有帮助,只能凭感觉、街头路标和嘴巴问路了。

离火车站不远就是意大利风情区,也就是当年的意租界。天津租界曾经多达九个,是全国租界最多的城市,所以也有“万国建筑博览馆”之称。当年的意大利人从清政府手里拿到了一片靠近海河的低洼地,兴建起了自己唯一的租界,包括兵营、生活区、和商业区等。这里不仅成为了该国在境外最大的意大利风格建筑群,而且因为离火车站近,去北京便利,民国时期吸引了不少当时的的名人来此购屋定居。一路走过,挂着文物保护牌子的建筑物太多,基本上一步一景,怪不得很多影视作品都在这里取景。

意租界最有名的是梁启超故居。

梁公住所是两栋二层白色洋房,右边是居室,左边是著名的“饮冰室”。“饮冰”顾名思义,就是心情焦灼,需要喝冰压火。

梁当时发动维新变法,推动君主立宪,属于激进派,对于清政府统治下的中国社会痛心疾首,“今日之中国,报馆有禁,出版有禁,立会演说又有禁,倡公理则目为邪说,开民智则诬为惑人。坐是种种,而中国国民之种子绝,即中国人求为国民之心死。故父以戒子,师以率徒,兄以诏弟,夫妇朋友之相期望,莫不曰安分、曰晦、曰柔顺、曰服从、曰做官、曰发财。”“中华民族”一词就来自于梁。

梁启超的学生中比较有名的是蔡锷和徐志摩。梁看不惯徐志摩的情史和人品,受徐父之托,不得已作了徐和陆小曼的证婚人;但在婚礼上,他把新人痛斥一顿,祝他们是“最后一次结婚”。但对于跟自己志同道合、共谋反袁帝制的蔡锷,梁启超的态度就就不一样了,他称蔡锷为“再造民国之伟大人物”。据说饮冰室就连梁启超的家人都不可以随便进,比如梁思礼,进门前要先向挂在一楼大厅的蔡锷画像鞠躬。

梁家全家学霸,除了梁思成,还有八个子女,总共出了三个院士与六个专家。

走出意租界,来到日租界的溥仪故居——静园。静园所在的鞍山道原来叫宫岛街,除了溥仪家,民国总理段祺瑞家也在这条街上。现在这里是一片居民区。

静园的主楼是砖木结构,融合西班牙和日式风格,与普通民宅不同的是,它的院墙有有六、七米高,一跨进院门,立刻所有的喧嚣都被挡在了门外,好像进入了另外一段时空。

末代皇帝溥仪被冯玉祥赶出紫禁城后,听从日本人的安排,带着皇后婉容和淑妃文绣来到天津日租界。溥仪字浩然,取自孟子“吾善养吾浩然之气”之意;所以他把这个临时居所取名为“静”,取“静以养吾浩然之气”之意。也有解释“静”是静观时局之变化,静待重返紫禁城之时机。

其实何止溥仪,当年定居天津租界的一众官宦名人,哪个不是坐津望京,怀觊觎之心,以伺东山再起,重返官场。

溥仪在静园住了两年之后,文绣从这里出走,提出了离婚;三个月之后溥仪被胁持离开这里,去了长春当满洲国傀儡皇帝。在《我的前半生》中,溥仪曾回忆:“张园(和后来的静园)对我说来,没有紫禁城里我所不喜欢的东西,又保留了似乎必要的东西……远比养心殿舒服。”

溥仪的一生可以归纳成一条旅游路线:从北京故宫南下到天津租界,再北上到长春伪皇宫,最后是抚顺战犯管理所。

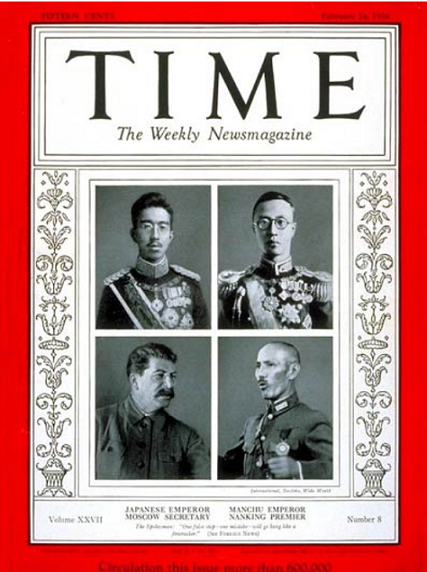

1936年的美国时代周刊曾经将溥仪、蒋介石、斯大林和日本天皇平列为封面人物,倒是一段有意思的历史。

本世纪初的时候,天津市开始用修旧如旧的理念修复古迹和故居,其中不乏残破的危楼和拥挤的大杂院。比如梁宅在修复之前,曾经住了91户人家和一个街道工厂。静园在解放后变成了某报社的宿舍,曾有居民45户。当代作家《白洋淀纪事》的作者孙犁也曾经住在那里很长时间。

我们在大力赞叹文物修复做得好时,新加坡李光耀不仅没有雕像、纪念碑,甚至留遗嘱说他的故居必须拆除。他既不希望故居供人参观,弄得乱七八糟,也不希望这个房子妨碍新的城市规划。李的住宅是新加坡现在执政党的诞生地,不仅具有历史价值,更有伟大的革命意义,按理说应该是被重点保护的对象。

建筑物可拆与不拆,各有各的意义。不拆可承载历史,让某些时刻定格;拆则让位给新时代。倘若民智开启蹒跚不前,城建即使日新月异,社会依然是可悲的。梁在百年前感叹,“我国万事不进步,而独防民之术乃突过于先进国,此真可为痛哭也。”时至今日,此术仍是世界领先,难得。

从静园出来,历史之门迅速关闭,让人结束穿越,回了百年之后。街对面是所小学,恰逢周二,只上半天课,校门口挤满了接孩子的家长,车水马龙。

我坐在路边一面休息,一面看热闹,恰巧听见有游客在向门卫打听瓷房子怎么走。瓷房子,天津现代旅游标志物,在朋友推荐给我的“天津必游”名单当中。我拎起在路上买的麻花,按照“偷听”来的路线,顺着鞍山道走下去了。

相对于北京,天津城市规模小,街道干净。虽然旅游资源不丰富,但景点集中,如果做一个规划,徒步走下来都是可能的,更何况公交发达,出租车也便宜。整体日常生活消费偏低,人口比北京少很多,堵车也少。连出租车司机都说,在北京,街上都是外地人;而天津还是天津人的天津。天气好的时候,沿着这样的林荫道走走,真有想定居的感觉呢。

走到一半,路过沈阳道,看见有人在路边摆摊。这个古玩(旧货)市场的开始形成有点像美国的community yard sale, 现在演变得更像flea market, 不过货物类别集中在金银铜铁、钟表字画罢了。每逢周四,是市场的大日子;平常的时候,冷冷清清,游人稀少。

街上游客不多,本地人倒有一些在遛弯。我碰上两位大姐用天津话大声地说着去农家乐的事。“都说农村空气好,光空气好有嘛用,见不到人啊。走出二里地去,都看不见个人,想问个路都没人。早起连个卖早点的都没有。要说人啊,就嘚跟人交流;成天没人说话,还活着干嘛。”这想法不是跟许多来北美探亲的父母一样嘛。

再往前,看到远处有个突兀的金黄色飞檐牌楼建筑物,走近一看,竟然到了狗不理包子总部。这一带是曾经的法租界,也是现代天津的市中心。如果顺着和平路再走10分钟,就是狗不理大酒店。这个酒店的前身,叫“寿德大楼”,曾经是军统天津站所在地;也就是说,吴石将军,当年共产党打入国民党里级别最高的情报人员,余则成的原型,就是在这里《潜伏》的。

三十多年前,我曾经见识过天津食品一条街狗不理店面的人山人海,当时就放弃了;后来转到另一家牌子也写着“狗不理”的店里吃了包子。至于包子的滋味,没有机会对比,不知道是不是正宗。北方人爱吃面食,天津人又尤其爱吃包子,好吃的牌子有很多个,真没必要非得找某一家店吊着。我相信上海人会坚持认为小笼汤包和生煎包好过狗不理。其实饿了,什么都好吃。出门旅游,还是要尽量挑挑拣拣,把有限的机会留给无限的未知美味。

我选了包子店正对面的成都风味店,一人吃了两份午餐。老板看我能吃,又推荐了第三种,我怕吃撑了下午走不动,就遗憾地婉拒了。

重新走回到街上,判断一下方向,决定往现代商城的反方向走,果然,刚从新华路左拐上赤峰道,就看见前方大批游客在路边照相。抬头侧望,一栋似曾相识的彩色建筑物出现在眼前。

“瓷房子”是一个私人博物馆,名副其实是一栋楼面、屋顶、甚至围墙都贴满了碎瓷片的房子。瓷片来源是以前进贡的瓷器走海河进宫,一路颠簸,受到磕碰有损坏的瓷器不能 入宫也不能流入民间,只能被打碎,扔入海河。后来有人捞起来这些瓷片,作为私人藏品,该楼屋主也是其中之一。

从外表看,楼主在法式建筑上山寨了西班牙高迪的形式,内容主要是中国祖宗、龙、佛及其他。进大门迎面的影壁一面是一组无头佛像,另一面刻有“玄帝庙”和数条缠绕的碎瓷铺就的龙。院子里放着有瑞兽的佛教宝塔。

环望院落,四条无头无尾瓷龙延外墙伸到屋顶,拼成英文China; 门廊上又挂三个大字,“中国梦”。导游介绍此物曾被美国某大报评为全世界十五独特博物馆之一,中国唯一上榜,其他的有卢浮宫等。

进了屋,好嘛,敢情这博物馆,逗你玩的水平啊。 屋子里到处堆积着一些旧桌椅板凳,我以为是被临时存放的清仓家具,后来听导游介绍,原来这就是所谓的“展品”了,从一楼到四楼,无章法,无年代,无介绍。迷你牌坊和庙倒是随处可见,方便游客时时掏出碎银子祈福。

房子内部墙的装饰既有伏羲、女娲甚至八卦,也有张大千的《荷花》和黄胄的《报晓》,全部旧瓷片覆盖,满坑满谷,没有让人喘息的空间。我怀疑当年的设计师可能是处女座,有强迫症,看见空白就贴瓷,好像卓别林拧螺丝。

转了一圈,觉得枉费了门票钱,还是只站在门口照相不进门的游客比较聪明。那些这票价不知怎么定的,梁启超故居门票十元,溥仪的二十元,颐和园三十,故宫四十,曹禺的免费,这个莫名其妙的怪物倒要五十。

回来后查了一下与卢浮宫齐名这事。不出所料,这个消息除了被各中文网站重复使用,没有任何原文来源;甚至那个某报本身也只是一个平时靠搬运其他网络新闻为生的博客而已。好嘛,我本来想乖乖当个游客崇拜一下名楼,没想到不小心打了个假。

按理说,天津人一般给人的印象是大大方方,实实在在,外表随性,讲究里子,尤其不爱玩虚的。可惜这个瓷房子与天津卫的文化大相径庭,说难听点就是远看灿烂,近看俗艳,实际杂烩一摊。这趟天津游这里是唯一让我觉得失望的地方。

瓷房子对面是被多处名人故居环绕的中心公园,包括抗日名将吉鸿昌。我看离回京火车发车的时间还有点远,就在公园里看了会儿大爷打牌,来不及去听相声,听听街头天津话过个瘾。走出公园找公交,刚好有辆车待发,我赶紧跳上去,打算当作游览车坐,走哪算哪。

这趟公交车按行程收费,2至4元,不找钱;司机师傅问我去哪,我说不出,身上刚好没有零钱了,就扔进去一个5元的,问师傅,“这样我可以随便哪下吧?”他乐呵呵地说,“你跟着车回来我也不管”,然后就跟我开聊。不是交通高峰时期,车上没什么人,我说,师傅,车上写着禁止与司机交谈,有没有监控啊?他回答:“凯(开)册(车)不让聊天容易打蔫儿。”

公交车晃晃悠悠,逢站就停,上下车的人稀稀落落。有时师傅还多停一会儿,跟等车的打招呼,问问某位大哥的伤腿什么时候能好利索,又问某位大姐怎么都这个点儿了还要去娘家帮忙做饭,晚上还回不回来。他好像不是在上班,而是去赶集,路上遇见了谁就捎上一段。我以为师傅的亲戚朋友够捧场的,都住在这条线路附近,实际上都是普通乘客,慢慢熟的。

就这样聊了半路,师傅说快要堵车了,最好提早去火车站。我依言下车,转上了一辆终点在火车站的。

火车站附近的世纪钟和解放桥,都是天津的地标式建筑。解放桥的外貌像上海的外白渡桥,通往法租界入口,原名“万国桥”,多么气派的名字,跟世纪钟很配。可惜我当时没看出来钟表盘周围的十二星座。

俗话说,“五千年看西安,一千年看北京,近代百年看天津。”可见天津包含了多么丰富的中国近代史。天津让我想起了日本的长崎,同为亚洲国家的港口,同样有淳朴的民风,在一段长时间闭关锁国之后,率先与外界通商;城市里西洋建筑、传统建筑和现代建筑相互交织,而且都在近代史中有重要地位。

最近几年,天津没有得到优惠政策,也没拿到重点项目,不进则退,逐渐退出了一线城市的行列。有人说天津有点可惜,徒有直辖市地位;其实我觉得幸亏没有盲目追赶潮流,急功近利,城市建设比较从容,总体规划更协调,才得以留下了一些历史痕迹和特色文化。