2017 (29)

2020 (38)

年初,香港女孩文媛在我家做了两周的临时房客,这也使我有缘走进了一个在加拿大出生,在维多利亚港湾长大的90后的生活。

文媛家境优渥,是含着金汤匙出生的那类孩子。此北美之行,大二的她是来我们公司做实习的。因为同讲国语,公司委我以房东这项特殊使命,对此,我起初倒是有些发怵。身在海外,来自深圳河两岸的人们本应情同手足,但政治的风云,历史的浪潮,人文的差异有时又会使我们的关系扑朔迷离。

一个暖冬的下午,文媛提着一只大箱子,迈入了我家门槛。她,皮肤白皙,面容清丽,言语温和,彬彬有礼。看到静静地躲在房间一隅的钢琴,她的脸上如沐春风。她喜盈盈地奔了过去,双手在键盘上跳跃,就如同花丛中飞舞的蝴蝶…从此,Clair de lune的优美旋律就经常在房间飘荡。

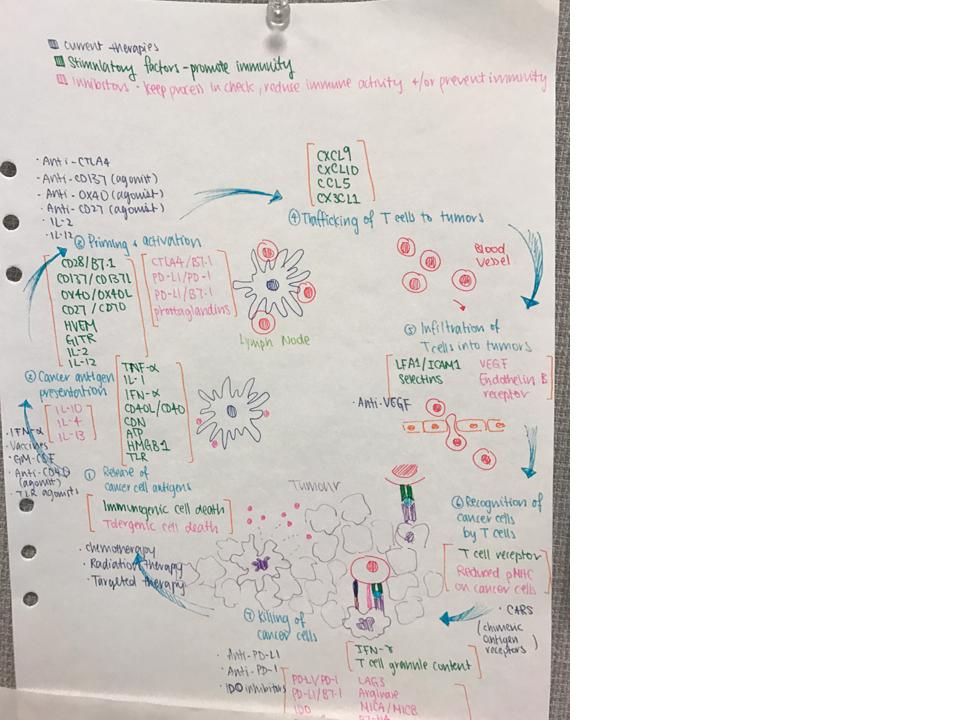

每天回家,文媛要干的第一档事是,以她特有的方式温习当日所学。她会在桌上不慌不忙地铺开一张大纸,变魔术似地从包里掏出一把彩笔,然后用图用表用箭头梳理各细胞间的信号通道。看着这些热闹的poster,我暗想,小姑娘很用功嘛。

文媛每日履行的另一项任务是,和老爸老妈煲电话。我虽然听不懂广东话,但从她那愉悦的语调里明显地感到她是一个乖乖女。她说,“每天和老人家聊几句,不费我多少时间,他们却能开心一天哪。”我不由得想起自己在外州读书的宝贝儿子,哎,小棉袄就是暖和。文媛很重感情,我看过一幅她和奶奶在一起的油画。那是祖孙俩人在行驶的车上疲惫酣睡的一瞬间,画面很温馨。她珍爱和奶奶在一起的时光,去年花了整整一年的时间完成这个作品。

文媛每日履行的另一项任务是,和老爸老妈煲电话。我虽然听不懂广东话,但从她那愉悦的语调里明显地感到她是一个乖乖女。她说,“每天和老人家聊几句,不费我多少时间,他们却能开心一天哪。”我不由得想起自己在外州读书的宝贝儿子,哎,小棉袄就是暖和。文媛很重感情,我看过一幅她和奶奶在一起的油画。那是祖孙俩人在行驶的车上疲惫酣睡的一瞬间,画面很温馨。她珍爱和奶奶在一起的时光,去年花了整整一年的时间完成这个作品。

有一次,我们去吃印度自助餐,兴致一高,这盘子就冒尖了。我扒了几口,感觉这辣度可能是超过了习惯粤菜的文媛的上限,就劝她不必勉强。她并无多言,一面不停地喝凉水,一面努力地干掉盘中餐。一滴水可以折射阳光,显然,她不是一个spoiled的小公举。

数日的朝夕相处,也使我们不得不面临一些沉重的话题:港人和内地人的冲突。好在我们彼此都还客观,能够分析双方之长之短,希冀大家互谅互敬。令我惊讶的是,在香港国际学校读书的文媛对港史一无所知。关于鸦片战争,关于南京条约,关于香港割据…这一课是由老公在饭桌上补上的。文媛临走时给我的条子写道,“特别爱听叔叔讲故事。”

在一起的时间虽然短暂,我也从文媛那儿学到了不少香港的习俗。比如,吃脆皮烤猪时,以往我只捡瘦肉吃,现在知道了,重点是在脆皮上。相信文媛也在我这里过得充实愉快,我们一起聆听本地版的TED Talk,一起为中文学校的春节活动做志愿者,一起沉溺于Bottle & Bottega艺术俱乐部的涂鸦……

在这里, 我们度过了一个美好的夜晚

分手时,文媛在卡片上画上自己的画送给我和同事们,以示感谢。我也祝愿她在今后的学医道路上,做个悬壶济世,杏林春暖的好大夫。晒晒文媛的作品。她和五颜六色的彩笔形影不离,特别擅长用彩色的点点描绘出有神采的画面。

(外一篇)莎莎的花裙

我是在学校工作时结识来自香港的莎莎的。当时我们为各自的老板效力,除了在共用一些仪器时有互动外,主要的联系纽带便是“饭友”了。

莎莎个头娇小,娟秀的面庞上总是挂着甜甜的微笑,遇到大陆同胞时,总是努力地搜索普通话来谈天。在我的记忆中,她的裙装特别丰富。典雅飘逸的长裙在白色工作服下,俏皮地探出一圈花边,给哪哪儿都是试管试瓶试纸的实验室带来了永不消逝的春天。让我不服不行的是,每一条裙子都是莎莎自己的作品。

作为我们一圈人中的大姐大,莎莎会念叨一些娃的事儿。她绘声绘色地讲述在母亲节时,孩子们是怎么旁敲侧击地试探她的最爱,而她又是怎么满怀幸福地迎接孩子精心准备的“Surprise”。莎莎对我们小声说,“我家的后院有一个树桩,挺碍事的。我对小孩说,你们兄弟俩有使不完的力气,哪天把它挪走,妈妈会超级开心的。一转眼,孩子们都窜了那么高了,那树桩子倒是没啥变化。” 莎莎边说边摇头,脸上却是一副笑模样。“要是他们在哪个母亲节把树桩挖出来,那他们就真正长大了。”

孩子上大学时,莎莎阖家驱车送行。那真是,去,哭一程;回,哭一程。听着莎莎有点难为情地讲着自己的经历,我当时的感觉是她是不是有点感情泛滥?十多年后,在我踏上送儿远行的路程时,我才恍然领悟到莎莎彼时的心境。

后来呢?后来我得到了莎莎车祸身亡的噩耗。不忍相信,昔日温婉如斯的丽人与我们已经隔世。莎莎是我第一个近距离接触的香港女子,然而她来自何方又有何妨?她是一个慈爱的母亲, 一位有魅力的女人,一只穿梭在离心机、孵育箱、超净台之间的辛勤蜜蜂,和我们没有两样。

人与人之间,是不是当如文媛画里的这句话,Ever so gentle & ever so friendly?

所谓“精明,计较”,若不是从负面理解,倒是优点。好过表面抢付账风光,私下另有想法来得实际。