2013 (154)

2015 (47)

2016 (67)

2017 (115)

2018 (85)

2019 (93)

2020 (173)

2021 (141)

2022 (166)

2023 (174)

2024 (219)

2025 (285)

2026 (5)

夜阑人静的时候,我间断地看了中国侨联的春晚《远方的惦念》,几个节目令我感怀。国家总是那么矛盾,国内封文学城,但是中国侨联却在文学城开《侨联之友》的博客,中国媒体更是利用邮管(Youtube)放视频。

在可爱的旅美孙女的配合下,一位印尼归侨爷爷朗诵了余光中的《乡愁》,我是27年没有回家过年了,见这场诗朗诵谁能不思故乡?我是十几年前第一次听到以余光中的《乡愁》改编的歌曲的,也是在央视春晚的舞台上,旅法华人歌手唱的,顿时觉得余光中的现代诗比无病呻吟的?胧诗强多了。

朗诵的背景音乐是马思聪的《思乡曲》,抒情的小提琴主旋律可以让人流泪,而我的眼前却浮现出马思聪的无奈身影,那拎着简单行李借道香港逃往美国的忽忙。以前他是去巴黎留学,这次是“叛国”,已经没有回头的路了。他那不朽的曲目写于中国抗战,表现战争带给无数中国人的乡愁,正好能陪伴他在美国费城思乡的日子,总比在北京被批斗甚至丧生好。另一个节目是根据德沃夏克的《自新世界交响曲》第二乐章改编的《回家》组合音乐,看见演唱者实在不敢恭维,只好听完后把挪威歌手Sissel的视频重温一番。

这也让我想起那些记录我的美国第一个中秋节的文字,二年前回忆二十几年前的往事:

"我们都有念故乡的情怀,无数古人的诗篇均与思故乡相关,中秋时节更是每逢佳节倍思亲。虽然不是严格意义上的少小离家,但是故乡的人情和景色定格在那里对我来说总是那么的年轻。然而出门在外,数十载的岁月随流水般逝去后,现在又不知不觉地发现,周围的环境已经是我们赖以生存与发展的家园了。这里更是我们孩子们的故乡,对他们来说“他乡变故乡”的形容都不恰当。不管他们走到哪里,有一点是不会改变的,那就是永远将是圣路易斯红雀棒球队的粉丝。

当年我出国时仍囊中羞涩,同时代的人都是如此。我从北京转道香港飞美国旧金山的单程一千三百多美元的飞机票还是老板预付的,来后则需逐月偿还这笔不算小的费用。我是8月13日抵美国的,因为我是毫无犹豫地来到美国,自然不会在意老板选择的这个13号的不吉利日子飞行。这样我在外面过的第一个中国节日就是那二十几年前的中秋节。当时中国学生学者在华盛顿大学主校园内举办Party,我没车只好打听清楚路线后,沿Lindell大道走了三至四英里才能赴会。熟悉这里的朋友知道,那条道的南侧是比纽约中央公园更大的森林公园,北边临街的则是圣路易斯的富有古典美的一栋栋欧式豪宅,仅欣赏那些整理得不能再好的富人家的草坪就是一种享受。

二十几岁的我仍像孩子般惊奇外面的世界,因为我受训的医学院与华大主校园是分开的,在美国第一次兴奋地看到美仑美奂的华盛顿大学校园,还记得当时躺在华大正门的前草坪观蓝天白云的情景。聚会里的很多事情都已经淡忘,但是与一位从纽约过来的中年男士的谈话令我印象深刻,他当时九十年代初已经到美国大约十年了,也就是说他是改革开放后最早一批踏出国门的人。我们这些初到者向他取经在美国的生存之道时,他随口说出,其实在人性方面中国和美国是非常相似的,美国同样拥有我们在国内熟悉的善良与互助以及贪婪与狡诈,只是表达形式不同而己。我如今在美国的时间已经是他当时的一倍还多了,现在回想起来还是觉得他当年说得精辟。"

朗诵到“后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。”时,男儿也弹泪。

乡愁

余光中

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

长大后,

乡愁是一张窄窄的船票,

我在这头,

新娘在那头。

后来啊,

乡愁是一方矮矮的坟墓,

我在外头,

母亲在里头。

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

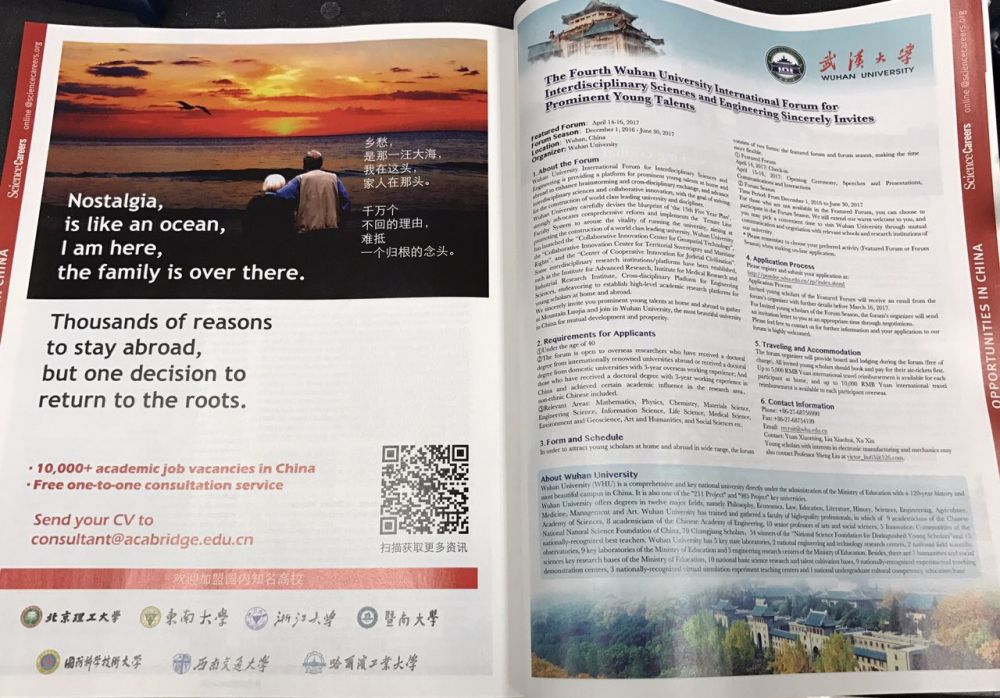

前不久翻阅《科学》杂志,杂志后面是海量的国内大学广告,他们使用了改写的余光中的《乡愁》,英文翻译有些直译的味道:

"乡愁,

是那一汪大海,

我在这头,

家人在那头。

千万个

不同的理由,

难抵

一个归根的念主。

Nostalgia,

is like an ocean,

I am here,

the family is over there.

Thousands of reasons

to stay abroad,

but one decision to

return to the roots."

广告右边是故乡的中国最漂亮的武汉大学,能不沟起我们的乡愁?

《乡愁》朗诵在起59分28秒;《回家》起始于1小时29分39秒。

吕思清演奏的马思聪《思乡曲》。马思聪的主旋律达到世界级水准,但是中间处理中国民乐的手法离德沃夏克还是有距离。

德沃夏克的《第九交响曲》又称《自新世界交响曲》的第二乐章。悠扬的黑管在卡拉扬的手指间流趟出。

挪威歌手Sissel的《Going Home》。

,瞿弦和和张筠英没有离婚,不过80 年代,瞿做煤矿文工团团长时有过严重的出轨。婚姻维持下来,原来的青梅竹马 两小无猜早已不在。

现在回老家已经找不到一条熟悉的街道小巷,小时候读书的小学,中学都消逝了,儿时玩耍的小店也没了,武汉填了许多湖,又人工挖了“河”。老师们多已不见了,同学们也都老了,不岀门了。偶尔一见,你说旧事,别人关心儿孙。更甚的是整个社会、思想意识我们不熟悉了。吃个热干面,店主还不会说武汉话?那里是故乡还是新城?

唉,这样的家乡,真令人发愁。

谢好文。