2006年,一位大学的同班同学突然到访我开的六艺茶馆,找我。大学里,我们无甚交往,毕业后也见面了了,乍一见一愣,不知如何寒暄,只能开门见山:“小夏需要换肝,希望同学捐款”。小夏是大学同班同学当时换肝需要30万!06年的30万,可以在内环边买两室一厅的房子,现在怎么说也要500万。我直截了当:如果让同学们出全款,我开不出口。话里松动,这位同学紧追不舍:“哪你有什么办法?”我说:请家属出一半,我们同学出一半。那位同学“嚯”地站起来:你凭什么做到?其实是不相信。我咬咬牙说:“我先付十万,然后愿意捐的,每位2千”,当即草拟劝募信:“我们是改革开放的得益者,2000元不会降低每一位的生活质量,却可以拯救一个同学的生命”,然后标注价格、账号,几天后,募集到17万余。民盟医生多,民盟市委秘书长的方荣同学,请中山医院顶级专家主刀,然后争取肝源。手术前,我们到医院探望小夏,他伸臂握手,露出的手臂已经发紫,说明他的肝脏渐失代偿功能,手术的风险很高,我回来后默默的想:“哦,下雨了,但愿能结成冰,流不走”,手术做了9个多小时,成功了!一汪活水,结冰了。小夏是条硬汉,手术后,大家再去看他,他面容戚戚,但不流泪。大学里,他沉默寡言,课余时间喜欢戴着手套练拳击,自己玩自己。有时为一个道德层面的学术问题争论,他的语速跟不上,居然拔出拳头。如今,他依然像头狮子,但乏力地躺在床上,像一张虎皮,无法自己翻动,看着我们,说什么好呢?歉然地咧嘴,做出个笑容状,很勉强,他不善言辞,像高仓健。我们班的男生,既要“开襟叉腰”,又要“独立寒秋”,还要“问苍茫大地,谁主沉浮”,不过在水一方的文弱“沪”生,都想做万人敌。偏爱文学评论甚于创作,因为评论比创作更能直抒胸臆,追求思想胜干文字,因为促克(促狭的沪语发音),所以深刻,不像中文系,更像哲学系。一起去南汇海滩野炊,照片都是背影:拎着鞋挎着包,身后一串脚印直奔镜头,标题《路漫漫其修远兮》,一副苦大仇深的样子。平时分组讨论,都是舍我其谁,谁都看不上谁。我的同室狄飞万有句名言:“这个世界,倘若自己不吹捧自己,没有人会吹捧你的”。写毕业论文,隔壁寝室的王奇,评一位很冷僻的美国作家的书,洋洋洒洒,他骄傲地告诉我们,在中国,只有两个人看过:“一个是翻译,一个就是在下鄙人”——指着自己的鼻子。我的同班男性,多为拿着榔头找钉子的,各吹各的调,都是“自己的文章、别人的老婆”,全班四分五裂,个个七崴八斜。通过这次拯救活动,全班从此空前团结。我们班出国的特别多,占了1/3,不像中文系,更像英文系。凡有同学回国,全班国内同学接风。小夏每次都来,坐着不吃,连筷子都不提,怕别人犯忌,毕竟他是肝病,依旧沉默寡言,但多了一个表情:见人笑笑。疫情前的某一次,他悄悄的跟我说这次买单他来,我制止,他非常真诚的说:真的我来。我拿到一套动迁房,卖了。钱,一部分让女儿澳洲留学,留下的,请同学们吃饭。这个我就无法阻挡了,否则他要憋死了。现在每次有同学从海外回国探亲,他都席间买单,怕有人抢!他很感谢班级同学。如今他的面色,一改大学时代的青灰,白里透红。后来大家体面的提出:AA制,他还是坚持自己买单。不得不改成“一杯清茶迎远客”,每次在我江浦路的六艺书绘馆欢聚,楼下隔壁有城市食堂,丰俭由己,他,依旧站在收费柜台侧,总买单,索费不大,大家也心安理得。他,毕竟奔七的人了,还是要留些钱——老年分分钟叫的应的朋友。今年四月又一片树叶凋零,奚愉康是我们班级年龄最小的,与年龄最大的同学相差12岁。他曾经很辉煌,硕士毕业后,当《上海文学》在全国引领风骚时,他是总编助理。90年代中期下海,轰动上海滩的夜场:通通disco舞厅,他是总经理,电视台有一档节目:“通通模仿秀”,他出资兼主意。常常请同学去那里:“喝贝克,听自己的”。场子里,高挑女孩们,穿梭飘忽,如带鱼跃起飘飘欲仙。晚饭转场到黄河路某酒家,永远是555房间,因为他只抽“555”。夜夜笙歌是他无数个句号。下午,到了三点,无人约请,起身在办公室来回踱步,双手插在裤袋里,坐下又站起。到了四点,依然没有,干脆自己约人,吃饭喝酒,酒席上,敬酒、起哄、荤段子。进门来敬酒的公关经理,一脸风尘味,举杯招呼:“高兴不如高薪,高薪不如高潮”,就像按摩房里的撩人的妈妈桑。相比之下,我们,活的像太监。

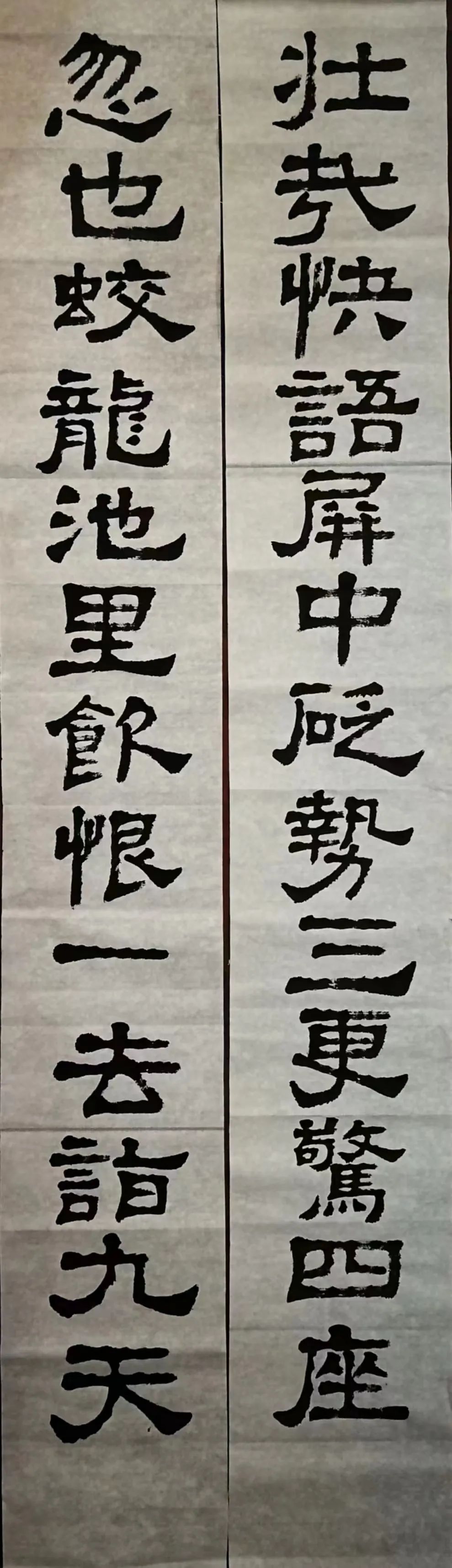

后来行情变了,开始走下坡路,他也慢慢的与我们隔绝。他非常自尊,同学从海外回来,我们请他出来,一起接风,他找万般理由拒绝。我知道他的豪车已经卖了,所以将接风预定在地铁边上酒店,这样他坐地铁来就顺理成章了,但他也不来。他境遇不好,所以在群里常常出言不逊,偏激过火,凸显凹,因此折损过不少同学,但大家都谅解他。我们都明白:促狭是深刻的修辞格。这次澳大利亚有两位同学先后回国探亲,安排接风,4月23日呼他,他始终不接,微信也不回。平时深更半夜,他都在朋友圈里发评论,愤世嫉俗,这些天朋友圈里未见“屁话”,情况不好!幸亏他姐姐做过同学们的保险代理,有她手机,赶紧打过去,才知道他21日已紧急送到医院,初步检测血液有问题,我们几位赶紧赶到医院,方荣找到急救科主任,主任说来了,太晚了,太晚了,回天无力。我们问是不是血癌?医生说化验报告没有出来,即便不是,危险程度也差不多。他,没有家室、没有积蓄。四位在场同学当即决定,由班长徐勋国在班级群里募捐,数小时内募捐到七八万,立刻弹出对话框,是“反诈骗与洗钱”的提示,同时阻断汇入款,要求“上传身份证提醒”,提醒理由:“个人身份证名下账户30天内累计收款、支付、充值、提现超过五万元,需要上传身份证照片”。也许汇款都附录用途与祝福,当然也遵旨上传身份证,不久恢复汇款,不几天27多万到账。决议:凡自费部分,我们出半,每三天结一次账。每两天,总有三两同学轮番去看他,轮到室友钱建忠,潜入重症病房看他,他努力睁开眼,呆呆地看着他,不认识,钱大呼:我是建忠,他的眼角淌出清水。5月6日下午五点,我们在重症病房门外,听医生一天一次的抢救报告,医生说:很不乐观。我们又无法进去看他,决定买录音笔,随即通知同学,打好腹稿,次日聚在六艺书绘馆,每个人录一段话,鼓励他要坚持,随即送到医院,委托护士送到他耳旁。终于挺不住,5月8日晚上走了,我们几位接到电话,赶到太平间,他闭目躺着,鼻子高高的,鼻孔仰视,我们封闭在地下密室里,厚墙无窗,送他最后一程,抬尸推入铁制冰箱的其中一格,深邃冗长,意味着阴阳两绝。全班的鼓励的录音,护工说送到枕头边,也放给他听,不知道他听到了没有。当夜同学成立治丧小组,因为他早已没有单位了,我们就是娘家人,协助他姐姐筹办追悼会,他一生要面子,我们要给与足够体面。班长写悼词,规定我写挽联,钱建忠抄录。

有虚词、有数词,套着真情量身定做,尤其“饮恨一怒冲九天”蛮符合他的老卵性格。对联非袭殡仪馆的如挽联簿里的摘抄。最后,钱建忠出入魏碑的隶书,弥漫着崖壁上斧凿的金石气,暗合小康嫉世愤俗的性格。方块字磊磊竖叠,稳若磐石,庄严肃穆。这副挽联,是我们班级的集体创作:真诚而不敷衍。倘若挽联交给殡葬一条龙,我们还算中文系的吗?还不如殡葬一条龙,不配做奚愉康同学,小康,侬喜欢老乱,兄弟们没有给你丢脸。如果不是因为通知他吃饭,奚愉康走了,我们至今未必知道。奚愉康追悼会后,同学们又开了追思会上,突然谈起一位同学,夫人走了,班长曾住在他附近的时候,有空唤他一起逛逛公园,现在班长搬到松江别墅去了,如今他终日枯坐。每次接听他的电话,他总是不断的重复“我还有最后一件事”,让你放不下手机。他真的很寂寞!他不断地怀疑自己有病,同学们不断地会帮他找华山中山的顶级专家,派车接送。但绝大部分的时间怎么打发呢?于是我有个创意:在班级里招募志愿者,每周一次,手机里与他聊天。每一位两三个月轮值一次,闲聊,取悦他人,满足自己,班长排表做调度。做一个有温度的活人,做一个有价值的老人,“有用”是老人的春药。老人缺的不是钱,而是被利用的感觉,最大的寂寞就是无用:混吃等死活死人。我们创造了一个青春焕发的平台。感谢互助,让我们的班级重新凝聚在一起。疫情前,我们组队到澳大利亚游,奥巴子们组群,做好一站站接待,从住宿到吃饭。疫情后,又要组织美国游,住在某同学旧金山的山坡庄园里,每天去一个地方,像阳光一样来回辐射,晚上聊天争论,直至微醺欲睡。其它州的同学来旧金山欢聚,然后有能力的,领着我们到他那里。这里是根据地。小时候怕死,过了60,常常杞人忧天,无数个意外就是常态,寿者多辱,不免后怕。幸亏有这样的班级一一上海师范学院中文系七九级四班。直到今天,彼此还是小夏小方,一转眼,都六七十岁了,我们还停留在过去、锁定记忆框里。十年前,我与七八级的两位中文系的校友投资开了一家养老院——上海银康养老公寓,三人的初心,就是照顾好同学、朋友的父母,然后照顾好我们自己。那时我们才五十多。现在我也过了六十,我想80岁以后,将一栋带电梯的大宅,凡丧偶后愿意抱团养老的同学,接来,让养老院派员工支持,生活在市井社区中,互勉散步、一起聊天,独处读书,彼此关怀,彼此照应,想想也温暖如玉。写着写着,一不小心,成为欧文,成为空想社会主义者。“故人好比中庭树,一阵秋风一阵稀”,到了这个年龄,难免悲从中来。

已无更多数据