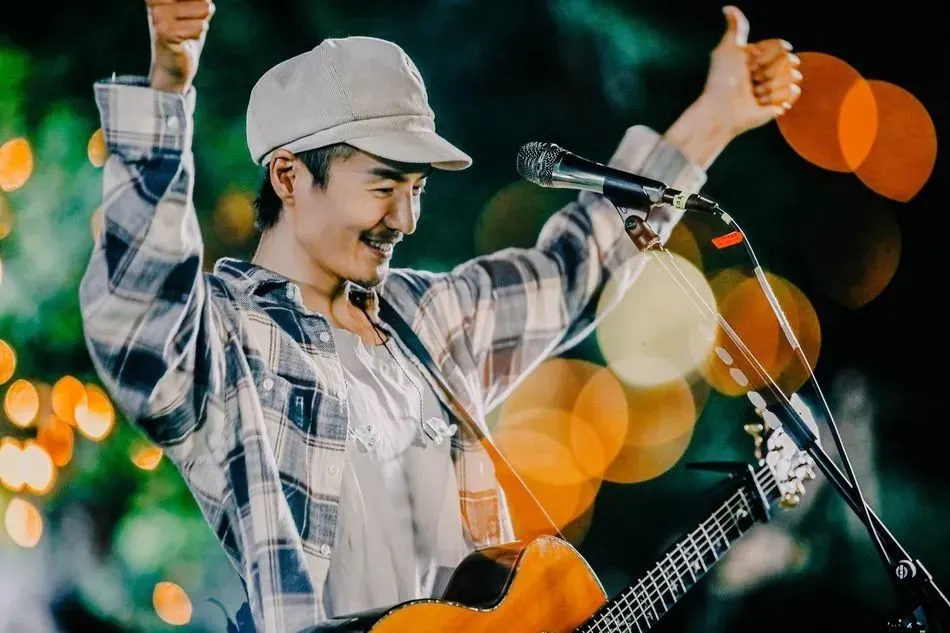

朴树露面了。

前段时间,在B站的毕业歌会上,朴树现身。

他变了。

不同于以往清瘦单薄的脸,朴树胖了,也变得爱笑了,他对将要告别校园的年轻人说:“希望你们顽强而有底线。”

那种笑容,是发自内心的松弛状态。

没人知道,在沉默的日子里,朴树追寻的是什么,在命运的茫茫旅途,他在变化着,仍羞于谈钱,“我很早清楚自己不是个赚大钱的人,钱来了,也留不住”。

他成为了人们心爱的那种人,大家不管自己在名利场怎么摸爬滚打,怎么满身尘土,都想要保护他,当然也有人会将他的痛苦娱乐化:

“朴树,你是在撒娇。”

双方各执一词,他无需费力解释。

已经49岁的他,不需要别人的理解了。

痛苦是天生的。

从少年时期的0.5分开始,朴树的痛苦雏形开始存在。

身为父母皆是北大教授的孩子,他自然地开始被期待着,在小升初的考试中,朴树以0.5分之差,无缘父亲濮祖荫心仪的北大附中。

后来,他说:“觉得低人一等,你没考上,你爸妈都没法做人了。”

从小生活在北大家属院,没有考上北大附中这件事,在朴树的内心埋下最初的痛苦因子。

少年时期,母亲带他去做心理测试,呈现的结果是“差点变态,是青春期忧郁症”。其中有一道题是:“如果你死了,你觉得身边的人会怎么样?”

朴树选择了“无动于衷”。

1993年,朴树为了让父母不会在家属院那么难堪,考上了首师大英语系,谁成想读了一年,他就退学了。

他抱着吉他坐在家门口的河边,一边弹琴一边唱歌,从清晨到日暮,也开始自己写歌。

这样的日子过了两年,父母让朴树出去找个工作养活自己,朋友给出建议:卖歌。

他找到了高晓松,两人相约在一个小树林会面,朴树弹唱了几首自己写的歌,高晓松听得泪流满面,浑身乱掉鸡皮疙瘩,其中就有《白桦林》。

高晓松成为音乐圈第一个见证朴树的人。

那时的朴树,有着一张极为忧郁的脸,发型奇特,前面留得很长,遮住了半个脸。

在高晓松的指引下,1996年,朴树签约麦田音乐,每天下了班大家就开小饭桌,朴树、叶蓓、尹吾都会来,大家一起吃饭,吃完了就弹琴、唱歌。

法国有一部叫做《红白蓝》的系列电影,高晓松想到「红白蓝」主题,推出系列唱片,蓝是叶蓓,红是尹吾,白是朴树。

朴树觉得叶蓓是个明亮的女孩,不像自己整日里哭丧着脸。

后来,两人都开始录制自己的首张专辑,叶蓓的《纯真年代》与朴树的《我去2000》。

朴树录制的整个过程非常痛苦,高晓松感慨任何时候跟一个像朴树这样拥有完美主义精神的音乐人合作,都会很痛苦。

亲自操刀的高晓松力所不及,找来了张亚东、窦唯、李延亮和朴树一起排练,录制得艰辛,最痛苦的是没有钱,而像他这样近乎苛求的人,做音乐就是在烧钱。

张亚东只好带着朴树去蹭王菲的录音棚。

1999年,26岁的朴树推出首张个人音乐专辑《我去2000年》,在港台歌手占据歌坛大半个江山的境况下,这张专辑卖出30多万张。

朴树,红了。

“以后的路不再会有痛苦

我们的未来该有多酷

向前走你的路

猜猜未来给你什么礼物”

当时大家对千禧年充满了期待,觉得一切都会变得很好。

朴树,也这么觉得。

刚成名,一切都是好的,有钱挺好的,不过短暂的喧嚣过后,朴树开始抵抗这种被名利支配的生活。

他被拉着到处做宣传,有次在重庆巡演,有歌迷往台上扔矿泉水,朴树索性捡起来扔了回去,有人说朴树你挺酷的,他怼了回去:“酷就是个屁。”

他上了2000年的央视春晚,朴树与周边欢乐的环境格格不入,他背着那个能给自己带来安全感的背包上了台,满脸的抗拒与落寞。

春晚后,朴树更火了,他却瞧不起自己。

回顾千禧年,朴树与周杰伦都成为了乐坛不可或缺的音乐人。

周杰伦曾说:“朴树是一个很脱俗的歌手,他为人低调,更主要的是对自己及作品要求极为严格。”

音乐的变化,也是人生状态的变化。

2003年11月8日,朴树在自己30岁生日这天,发行了自己的第二张专辑《生如夏花》。

这张专辑横扫国内各大奖项,火到一发不可收拾。

在这个圈子的裹挟下,朴树半推半就地往前走,不断的商演让他痛苦不堪,终于,他得了严重的抑郁症,完全无法入睡。

他是非常敏感的人。

看了中医之后,朴树才得知自己的身体全部乱套。

他不想在这个圈子里混了,张亚东劝他:“再发一张专辑吧。”

朴树问:“为什么要做?”

“可以赚钱啊。”

“为什么要赚钱”

张亚东沉默,没有继续追问。

2011年,朴树和妻子吴晓敏从北京市区搬到了顺义,租了一套清净的别墅,退圈隐居,潜心创作音乐,认真生活。

有爱人,有做饭好吃的保姆秀梅,还有两条依赖他的狗。

每天朴树固定要做的两件事情是:遛狗,买面包。

“几个月前去邀歌,初见朴树。他站在家门口迎接,穿着运动裤T恤衫,头发些许泛白,表情平和淡然。十多年,等你太久了。”

2014年,韩寒找到了朴树,给自己的电影《后会无期》写主题曲,“我曾经失落失望失掉所有方向,直到看见平凡才是唯一的答案”。

41岁的朴树开始打开自己,见天地,但还是拧巴。

他仍然厌恶着这个行业,并以之为耻,“明星”这个词在他看来昂贵而无趣。

之后,朴树现身某综艺节目现场,帮唱王子文《那些花儿》,当被主持人问道为什么愿意来时,他说:“说实话,我这段时间,真的需要钱。”

隐退多年,他因为“缺钱”上了热搜。

远离人群后,朴树试图将自己的内在打开,让自己摆脱掉长年以来受到的大众叙述性的影响,其中提到最多的就是“少年”二字。

误会了。

对此,他早就澄清:“我没你们说的那么好,早就不是你们口中的少年。”

衰老不可避免。

朴树开始对时间变得敏感,父母变老了,他和他身边的一切都老了,包括自己的狗。

当然,远离人群不代表只是在家里呆着,什么都不做,朴树会演出,赚钱,为了让跟了自己多年的乐手们,能过着体面的生活。

他重情义,在曾经乐队吉他手程鑫得了胰腺癌后,朴树几乎花光自己多年的收入,为乐手治病,遗憾的是,人还是没了。

生活就像炼狱一样,特别难熬。

李叔同的《送别》让他唱到掩面痛哭,一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

2017年,44岁的朴树出了第三张专辑《猎户星座》,从作品里,人们觉察到这个男人变得平静了。

“世界在雾中,那些人说着,来吧,就不见了。那些死去的人,停留在夜空,为你点起了灯。”

这是时隔14年的发声,只有奄奄一息过,那个真正的他,才能够诞生。

滚滚红尘,大家还有很远的路要走,在朴树的歌声中,每个人都会被原谅。

他反复对自己说:“放松点,你应该学会庆祝。”

或许从这时起,朴树就已出现了某种变化。

至于是朝什么方向变化,还有待时间揭开答案。

一年后,朴树受阿雅的邀请,录制纪录片节目《奇遇人生》。

在古巴,他上演了“真香”现场,在坐上摩托车前,朴树满脸的不情愿,还一度对着镜诉说不满、发火,表示自己真的不喜欢骑摩托车,就想一个人呆着。

没成想,坐上摩托车后的朴树,直竖大拇指,称速度可以再快点,开心得像个孩子,还喃喃自语:“今天是最好玩的一天。”

这一刻的快乐,是真实的。

在结束这场旅行时,易碎又骄傲的朴树说:

“慢慢开始我不想再勉强了,像我这样,我心里有很多复杂的感情,有很多悲伤,压抑,也有快乐,我去表达那些东西,也是好的。只要是发自内心的,不去迎合别人,去看到自己。就在压抑和放纵之间,我在找那个平衡。”

他活得越来越具体与诚实,也渴望与外面的世界产生连结。

在古巴与当地朋友告别时,朴树非常不舍,执意要给对方留下自己的手机号与名字,相约在中国或者哈瓦那见,"下次你们来了给我打电话"。

那期节目结束后,阿雅说:“朴树让人觉得亲切又疏远,他真诚敏感,但似乎又和一切保持着距离。”

从古巴回来之后,也许是吸收到了外面世界的阳光,在刚回国后的日子里,朴树喜欢和朋友聊天,甚至和高晓松一聊就是一个通宵。

有次他和朋友到饭店吃饭,有人认出了他,送来一大盘羊肉串,朴树拉着朋友索性和那桌陌生人坐到了一起,说笑到了傍晚。

离别之际,有人邀请朴树下次到自己家里涮火锅,他也没有拒绝。

在之前,这样的朴树是难以想象的。

他有时疏离沉默,拒人于千里之外,有时又是亲切的,让人想要靠近了解,这两种截然相反的特质,共存于他的身上。

这个圈子对他,格外的宽容。

2019年盛夏,朴树现身于《乐队的夏天》总决赛舞台上,当晚节目录制到一半,他一句“我岁数大了,该回家睡觉了,走了,谢谢”立刻成为焦点,引起歌迷的热议。

有人略带犀利地说:

“那么多乐队上蹿下跳了几个月,朴树一出来,全给盖了。”

当然,这些在朴树都不在意。

他是幸运的,也是艰难的。

朴树总是趋向于选择更难走的那条路,他毫不掩饰地表示自己所有的苦难,也许都来自自我的臆想与造作,不过他仍然愿意用自己的人生做实验。

过去的朴树站在台上唱歌,总是紧张不自在,他说自己像一根棍,如今的他,会让自己的身体随着音乐晃动。

之后的几年里,他时常露面,或以微笑,或以泪流满面,但是每次出现,都会给大众的内心掀起一阵涟漪。

在前段时间B站的毕业歌会上,《在希望的田野上》前奏一响,朴树唱起“快点仰起你那苍白的脸吧”,随后便是同学们的集体打拍。

彼时的朴树,仍然是不稳定的,有时他感到自己很有力量,有时,他相当沮丧,不过在唱完所有歌后,朴树对将要毕业的同学们说:

“我希望你们拥有足够的勇气,足够的耐心来面对现实的生活,我希望你们有一个淋漓尽致的人生。”

面对一个个年轻鲜活的生命,朴树也许想到了年轻时的自己,对一切都充满期待,等待着未来的礼物。

妻子吴晓敏,接纳了朴树最多的痛苦与拧巴。

这样一个敏感忧郁的人,需要的是一个内心强大的伴侣,吴晓敏给了朴树最大的支持,从精神到生活。

“和朴树在一起,我总是被他的光芒覆盖!”

吴晓敏是演员,也是商人,算得上是女强人,她甚至表示:“就算朴树一直不工作,我也不会介意,我养得起。”

朴树沉浸于自己的音乐创作中,无法顾及到旁人,有次他让吴晓敏下楼帮自己买一盒烟,等了很久妻子也没有回来。

三天后,吴晓敏才拿着烟回到了家,朴树接过烟说了声谢谢,就回到了录音室,也没有关心妻子这三天发生了什么。

在这段婚姻里,一直是吴晓敏在主动,朴树很少对妻子表达爱意。

2006年,朴树参加《名声大震》,有一期吴晓敏做他的帮唱嘉宾,有记者问他:“不管是生老病死,疾病或者是健康,你都愿意一直爱着晓敏吗?”

朴树脸上写满了木然:“不知道,真的不知道,谁能预知未来的事情啊。”

场面异常尴尬,站在一旁的吴晓敏面露失落。

朴树把自己最好的能量放在唱片里,把最差的一面给了妻子。

几年前,身心俱疲的吴晓敏提出离婚,朴树才意识到自己无法给妻子一个完整的生活,他开始慌了,最终红着眼眶挽留:“会好的。”

夫妻二人结婚17年了,至今不要孩子,这在吴晓敏看来是巨大的遗憾,但是朴树一直坚持丁克:

“我觉得自己没有把握把这个孩子教育成一个好人,一个人格健全的人。”

当一个人成为公共人物时,他的痛苦就不再只是痛苦,甚至还会被旁人误解为“天才的矫情”,他被迫在四十多岁的年纪还做着少年,其实早就不是。

不过是大众在用“归来仍是少年”来粉饰自己糟糕的人生,是他们需要,不是朴树需要。

从特立独行到变得平凡,朴树的变化,也是每个普通人会经历的人生课题。

朴树,爱上了瑜伽。

有次他觉察到自己肩膀里有很大一块硬邦邦的肌肉,紧绷得如同过去的他。

那种感觉,让他感到熟悉又陌生。

在瑜伽老师的帮助下,那块紧绷的肌肉消融了,朴树开心地笑了,像个孩子那般,他说:“它们来自我人格的深处。”

1999年,第一张专辑《我去2000》大火时,朴树与高晓松一群人到天津做完宣传往北京开车途中,在高速公路上,朴树突然说:“停车。”

大家不解,问他停车做什么。

朴树说:“夕阳特别好,我要下去看。”

他让大家先走了,自己抱着吉他、提着大水壶下了车,就静静坐在高速公路边上,一边弹琴,一边看夕阳。

没人知道那天,朴树是如何抱着吉他与水壶回家的。

没多久之后,二十几岁的朴树和叶蓓,坐在同在一列从南京回北京的绿皮火车上,像是刚刚毕业就要离散的同学。

两个人在火车上聊了很久,关于初来世界时的模样,关于她的《纯真年代》,关于他的《我去2000》,那时的他们,相信自己会有不凡的人生。

如今朴树49岁了,与少年毫无关系,平凡得如同街边的树木,却心安理得。

毕竟,拧巴、紧张地生活,对生命是一场巨大的浪费。

对告别少年的朴树,是这样。

对留不住岁月的我们,也是这样。