何华杰,1994年出生,浙江椒江人,外号“荷花”,短视频博主。

讲述 何华杰

主笔 牛牛

01 她告诉我一个发大财的事

2016年,我大学毕业,在杭州一家金融公司做销售。

刚开始特别惨,1500块的底薪拿了两个月,房租都要交不起了,又不好意思问家里拿钱,我就天天吃泡面,啃饼干。

干到第6个月,我终于一个月赚了一万块钱,开心得不得了。

但杭州的生活成本太高了,要想在这里立足,这点钱哪够?更何况,父亲前几年做生意,家里还欠着百万元的外债,等着我去还呢。

在近江地铁站等车

在近江地铁站等车

我认识一位朋友,她四五十岁,是一家公司的老板。

2017年4月,她告诉我说,她有个项目,去蒙古采购萤石矿,收益非常不错。

她说,让我跟着她干两年,就能在杭州全款买房了。

我心动了,这是一个赚大钱的机会。

但我心里又挺矛盾的。跑那么远,心里没底。不去,我又心有不甘。

去,还是不去?我纠结了很久。

8月,我回了趟老家——椒江前所。

一个椒江北岸的小镇,这里没有商场,没有电影院,外卖都不好点。每次回来,我都待不了几天,就想着往外跑。

椒江日落

椒江日落

我家是一幢灰白色的三层自建房,“邱姑娘”正在厨房忙碌着。

我妈妈姓邱,我都叫她“邱姑娘”。

读高中时,我去同桌家玩,他喊他妈妈“徐姑娘”。我心想,我妈妈也很年轻啊,我也可以叫她姑娘,回来我就叫我妈“邱姑娘”了。

邱姑娘招牌海鲜面

邱姑娘招牌海鲜面

邱姑娘做了一桌我喜欢吃的菜。晚上,一家人围坐在一起吃饭。

邱姑娘说:“蒙古太远了,你一个人在外面,多不安全啊。”

父亲说:“你如果决定了想去,就去拼一把,爸爸支持你。”

回到杭州,我辞掉了金融公司的工作,入职了女老板的公司。

2017年10月,我坐上飞机前往蒙古首都乌兰巴托。

第一次到矿区,条件的艰苦,出乎我的意料。周围是一望无际的戈壁滩,连鸟的影子都没有。水龙头打开,水是浑浊的,刷个牙吃了一嘴的沙子。

在蒙古的矿区

在蒙古的矿区

几个月下来,我只拿了几千块的基本工资。这和之前说好的不一样。

我打电话给老板,问她怎么回事?

老板告诉我说:“干几年,在杭州应该可以付个首付。”

好吧,我也自我安慰,这才刚开始,后面也许会好的。

2018年2月,我回椒江过完年,初五又出发了。

我先坐动车到杭州,去爬了北高峰,拜了天下第一财神庙,保佑我发大财。

年初六飞边境城市二连浩特,处理一些工作,再去外蒙古。

蒙古的签证,只能停留30天,得回来重新办。

3月23日,在我准备回国的时候,老板来电话了。

她说,她和一位国内的合作伙伴到了乌兰巴托,要去矿上看一看,让我陪他们一起去矿上,还让我安排用车。

我不太想去,但老板都开口了,我也不好意思拒绝。

晚上9点,我来到乌兰巴托的酒店,和两个大块头“接头”。

他们俩是蒙古人,一个叫杜雷高,一个叫图布新,是我们在蒙古的合作伙伴。

杜雷高有一辆银白色的越野车,之前去矿上,都是他开车。

打开房门,一股酒精的味道扑面而来。

图布新走路摇摇晃晃,一头栽倒在床上。杜雷高躺在另一张床上,在玩手机。

我和杜雷高说,明天要去矿上,希望他帮忙开车。

杜雷高摆了摆手,说,他们喝酒了,开不了车,但可以找他弟弟来帮忙。

过了十几分钟,杜雷高的弟弟来了,见面就和我碰拳打招呼。

他弟弟看起来,就是个学生,身高一米七左右,短发,一张稚气未脱的脸。

我心里嘀咕:找他开车,真的没问题吗?

杜雷高拍了拍我的肩膀,醉醺醺地说:“别担心,不会出事的。”

3月24日,早上6点,天蒙蒙亮,我们出发了。

乌兰巴托到矿山上,距离600多公里,得当天来回。

这里的路都是“天路”,一眼望去,两边是戈壁滩,中间一条路,直通天空。

车窗外的景色是不变的,现在什么样,过几个小时还是一样,开车很容易睡着。

杜雷高的弟弟开车,我和合作伙伴坐在后排。老板身材很胖,她穿着一件黑色的羽绒服,勉强卡进副驾驶座。

户外零下二十多度,路上还有残雪,车里开着空调。

我坐车一般是不睡觉的,在车上玩手机,但那天我困得不行,上车就睡着了。

中途,我们停在一家便利店,买了矿泉水,上车我又继续睡,安全带也没系。

也不知道车辆行驶了多久,迷迷糊糊中,我听到一声巨响。

我听到有人尖叫,我像是进了滚筒洗衣机一样,被甩来甩去。

02 如果醒不过来,人就没了

醒来的时候,我带着氧气面罩。

我看到白色的天花板,和一盏很亮的日光灯。周围是淡蓝的墙,有些地方的墙皮已经剥落,空气中弥漫着一股消毒水的味道。

我靠,拍电影吗?我完全想不起来,发生了什么事。

我尝试动了动左手,没问题,又动了动右手,没问题。

我看到自己身上,盖着一块白布,掀开一看,肚子上裹着厚厚的纱布。

我摸了摸肚子,只有手的感觉,没有肚子的感觉,就像在摸一个枕头。

同事在我边上,说:“你终于醒了!医生说,如果你醒不过来,人就没了。如果醒过来,就把你拉回中国去,他们这治不了。”

同事告诉我,这里是乌兰巴托的医院,我已经昏迷了一天一夜了。

杜雷高的弟弟开车睡着了,猛一睁眼,发现前面一辆大车,急踩刹车,车子不受控制,飞出了公路,在戈壁滩上连翻了好几个跟头,我被甩出了车子。

司机和客户系了安全带,都只受了轻伤,老板飞出车外,锁骨骨折,盆骨骨折。

我身上没有外伤,全都伤在里面,脾脏破裂,大出血……差一点没抢救过来。

我听到斜对面,老板在和别人讲话,说要给我家里打报信电话。

我很着急地说:“别打,千万别给我家里打电话……”

我从来都是报喜不报忧的,现在出了车祸,更不想让他们担心。

过了一会,还是有人把手机凑到了我耳边。

电话那头的声音,再熟悉不过了,是邱姑娘。她声音很虚弱,喊我:“小杰。”

还有父亲的声音,父亲问我:“发生了什么事?”

还有我哥哥,他问了一些很奇怪的问题:“爸爸叫什么名字,妈妈叫什么名字,大伯叫什么,他叫什么名字……”

我知道了,他们还以为是诈骗。

哥哥说,他们买了今晚的火车票,连夜赶去北京,他们在北京等我。

我刚想说些什么,电话被人拿走了。

我感觉很渴,喉咙都要干裂了。我说:“乌斯,乌斯(蒙古语:水)。”

过来一位护士,说我不能喝水。她用滴管取了点紫菜蛋花汤,滴进我的嘴里。

我刚咽下去,感觉胃里一阵剧烈的翻腾,很恶心。我头往边上一侧,喷出一大口鲜血,我眼前一黑,又陷入了昏迷。

3月26日下午,我搭上了飞往北京的飞机。我一会醒来,一会又昏迷。

我听到飞机降落的声音,还听到了救护车的声音。

救护车把我送到“北京304医院”,下车的时候,天还没有完全黑。

邱姑娘,父亲,哥哥已经等在医院门口了。看见我浑身裹着绷带,被抬下车,他们马上围了过来。

父亲面色沉重,一言不发。哥哥一直在问我,感觉怎么样,哪里疼?

邱姑娘眼睛又红又肿,很憔悴。我心里一酸,眼泪就流下来了。

我和父亲母亲

我和父亲母亲

我被推来推去,抽血化验,做各种检查。

回到病房,已经是深夜,我嘴唇都干的起皮了。但医生说不能喝水。哥哥去给我买冰块,用冰块隔着塑料袋,让我的嘴唇冰凉一下。

邱姑娘去办手续了,病房里只剩下我和父亲两个人。

父亲走到我床边,问我:“小杰,你后悔去蒙古吗?”

说实话,我后悔的要死,但看到父亲满脸的内疚,我说:“不后悔。”

父亲叹了一口气,把头转向一边。

当初,父亲支持我去蒙古,现在出了这么大的事,他心理压力一定特别大。或许,我说不后悔,能让他负担小一点吧。

我们一家四口

我们一家四口

03 父母来签收病危通知书

“北京304医院”的医生说,我的脊椎是错位的,要拉直。

医生用两根黑色的金属支架,从我脑袋两边钻进去,固定住我的头骨。支架上系绳子,绳子上挂砝码,从头后面垂下去,把整个头骨往后拉扯。

邱姑娘陪在我身边,她说:“你的样子好可怕,头皮拉得很长,像一个外星人。”

我不确定医生有没有打麻药,或许说,根本不用打了,那种疼痛是超过极限的,比我经历过的任何一种疼痛,都要强烈一百倍。

我中途醒来过几次,刚有点意识,又直接痛晕过去了。

我听到邱姑娘对护士说:“能不能两个人陪夜,求求你们,我孩子伤的这么重。”

护士说,好吧。

邱姑娘趴在我床边睡,父亲在边上的躺椅上,睡一会,再和邱姑娘换位置。

脊椎拉了三天三夜,到3月29日中午,做完手术,马上被送进了ICU。

ICU的灯光很亮,闭着眼睛,光都能透过眼皮照进来。

我左边鼻孔插着呼吸管,右边鼻孔插着鼻饲管,身上还绕着一大堆管子。

手被绑在一个“乒乓球拍”上,手指不能弯曲。医生说,怕我想不开拔管子。

我感觉自己像一条钉在木板上的鱼。有几次,真的想去拔管子,但等护士给我手“松绑”,让我活动一下,我又觉得活着真好。

我身体里有很多淤血,已经凝固了。我能摸到,肚子上硬邦邦的一块。

在各种药物和激素的催化下,硬块软化,重新变成血,从鼻饲管里抽出来。

我床边摆着一个瓶子,可乐瓶的大小,每天都能装满一瓶。

有一天晚上,我感染很严重,医生打电话叫我父母来签收“病危通知书”。

那天北京下着鹅毛大雪,雪很快积起来了,邱姑娘和父亲深一脚浅一脚,从旅馆走到医院。签字时,父亲的手都在颤抖。

朦朦胧胧中,我看见两波火柴小人,手里拿着兵器,一边是红色的,另一边是黑色的。红色的人少,是我这边的,黑色的人多,是敌人。

红色的小人被打得节节败退,很快,只剩下最后一个小人了。

我非常伤心,感觉眼睛里全是泪水。

心里又涌现出一股坚定的力量,反复告诉自己,一定不能倒下,一定不能放弃。

凭借最后一丝信念,红色小人开始奋起反击,把周围的黑色小人一个个打败……不知道过了多久,终于打赢了这场战斗。

我睁开眼睛,从梦中醒来。

医生拿着一袋1200毫升的血袋,里面是红色和淡黄色混合的液体。

医生说:“你差点就没命了,你知道吗?这些都是从你身体里抽出来的。”

医生说:“接下来,你好好休养吧。”

第二天,医生又从我身体里抽了800毫升淤血。接下来的几天,从鼻饲管里出来的血,慢慢变少了,一天达不到一瓶了。

隔壁床的病人,换了一个又一个,治了几天,转去普通病房了。

我躺在7号病床上。每次医生在说,几号床可以转普通病房了。我都竖起耳朵,渴望听到医生说的是7号,我真想早点出去。

出事后的第一张照片,瘦成皮包骨头了

出事后的第一张照片,瘦成皮包骨头了

04 我要这样过一辈子吗?

我在ICU里住了18天,转到普通病房。

报告单上写了一大串医学名词:

多发伤,颈6骨折脱位并颈髓损伤,颈7棘突骨折,腰椎多发骨折,左侧胸腔积液,肺挫伤,脾切除后双肺感染,腹腔积液,盆腔积液,肠梗阻……

因为肠梗阻,我的肚子鼓起来,像一个大皮球。

在蒙古受伤以后,我已经20多天没排过大便了。

开塞露一支是20毫升,医生给我用了10支,大便还是排不出来;石蜡油,从鼻饲管里灌进去,一点动静都没有。

最后用麻油,30毫升的麻油,从鼻饲管里打进去。

过了两天,大便出来了——房间里全是牛羊肉的味道。

身上挂的针越来越少,鼻饲管拔掉了,负担越来越轻。

我觉得自己简直是“天选之子”,这么严重的伤,都能活下来了。

都说大难不死,必有后福,我脑子里都开始盘算,出去要干点啥了。

有一天晚上,吃完晚餐,父亲,邱姑娘,哥哥都在病房里。

我心血来潮,说:“我想起来试试看。

父亲把我从床上扶起来,挪到床边。我很想配合他,但腰使不上力,腿没感觉。

父亲站在我身后,伸出两条胳膊,穿过我的腋下,把我整个人架起来。

我朝下面望去,我的两条腿,像两根面条一样,在空中晃来晃去,软弱无力。

脚尖轻轻点在地上,脚后跟始终没法着地。

之前,医生说我“高位截瘫”,我一丝概念都没有。此刻,我明白了。

我感觉有人拿着一桶冰水,从我头上浇下。心里就两个字:完了。

那天晚上,我彻夜未眠。

我曾经是家里的骄傲,是父母的宝贝儿子。而现在,自己吃饭,拉屎都要躺在床上,要靠父母服侍,我要这样过一辈子吗?我看不到一点希望。

这样的日子,还不如死了算了。

我想到了朋友。如果我死了,他们会说:太可惜了,何华杰这个人还挺不错的。

我想到了父亲和哥哥,如果我不在了,他们一定会很伤心。

我又想到邱姑娘,她一定会哭得特别伤心的。邱姑娘才五十岁,接下来几十年的人生,她要怎么度过呢?

每年的清明节,邱姑娘都要做一桌我喜欢吃的菜,带到我的坟头。她会在我坟头说话,对着我的坟头哭泣……

想到这一幕,我感觉心里一阵刺痛,像被一颗子弹击中了。

不可以,我不能死。为了家人,也为了我自己,先活下去再说。

在北京住院70多天后,我转院到杭州邵逸夫医院。

邱姑娘照顾了我两个多月,身体扛不住了,医院检查出重度贫血,输了两袋血,在我们的再三劝说下,她回椒江,休息了两个月。

哥哥留在杭州,为了照顾我,哥哥辞掉了工作,当我的全职保姆。

05 自己穿条裤子,原来都这么难

2019年5月,事故发生一年后,我回到家乡,住在台州市立医院。

一天深夜,我躺在床上玩手机,刷到一个视频。一位坐轮椅的朋友,去赶最后一班地铁,他驾驶着轮椅,坐电梯,进站,出站。

账号叫“轮椅三剑客”,记录着一群人的轮椅生活。

那天晚上,我把这个号几百个视频都看了一遍。他们坐着轮椅,去餐厅吃烤肉,去拜访朋友,去各个城市游玩,参加各种活动……

原来借助轮椅,可以办到那么多事。我仿佛打开了新世界的大门。

我和邱姑娘

我和邱姑娘

他们可以,我也可以,我开始尝试用轮椅生活。

第一次坐轮椅,直接把我坐晕了。我躺着的时间太久了,坐起来,就头晕目眩。

我坐着轮椅去刷牙,刷着刷着,晕过去了,牙刷还在嘴巴里。

邱姑娘给我买了辆能放平的轮椅,我头晕了,她就给我马上放平。

我的脚没有知觉,从轮椅的踏板上滑落,卡在轮子里,我也不知道。

2020年5月,我第一次轮椅出行,去了杭州,邱姑娘陪我去的。

我们去了西湖,西湖边春风拂面,游人如织。我们坐地铁,去了近江地铁站,以前在杭州工作的时候,我经常在这里转车。

我感觉恍如隔世。

轮椅开到西湖边

轮椅开到西湖边

天气热的时候,我不能在户外待太久,因为我不会出汗。太阳下面站一会,嘴巴就感觉黏黏的,体温就往上涨了,只能靠物理降温。

我认识了前辈顾老师,他是“轮椅高手”,我找他买导尿管。

我没有尿感,只能靠导尿管把小便排出来。

有时候,小便还会自己出来,浸透裤子,流到地面上。如果不低头看,可能等到裤子干了,我都不会发现自己尿了。

10月,我去了上海,在顾老师的介绍下,我去上海阳光康复医院旁听,学习生活自理课。顾老师是康复医院的助教。

顾老师传授经验

顾老师传授经验

医院的教学内容很生活化。

穿一条裤子,我花了10分钟,累得大喘气,还只穿了半个屁股,最后一截死活拉不上来。

我和医生开玩笑说:“实在不行,我就找路人帮我最后拉一下吧。”

医生说:“找路人帮你拉裤子,你觉得现实吗?”

我苦笑着说:“没事,我不要脸的。”

穿条裤子都这么难

穿条裤子都这么难

还有各种转移,从床上到轮椅上,从轮椅到沙发上,我勉强可以办到。

最难的是从地上到轮椅上,我练了很多次,都撑不上去,要靠邱姑娘帮助。

我问了许多坐轮椅的前辈,从地上到轮椅上,有什么秘诀?

他们给我的答复都是:多练。

上轮椅真的好难啊

上轮椅真的好难啊

康复训练课上了一个多月,上海已是深秋,街道两旁梧桐树叶散落一地。

结业的那天晚上,我和同学们来到KTV,大家在一起唱歌,喝酒。

我唱了一首《老男孩》:

青春如同奔流的江河

一去不回来不及道别

只剩下麻木的我没有了当年的热血

……

顾老师问我,接下来有什么打算?

我说,我想去远的地方走走,越远越好,想走“川藏线”,去拉萨。

告别上海,继续出发

告别上海,继续出发

06 邱姑娘不见了

2021年6月,我和邱姑娘坐飞机,前往成都,与另外四位朋友会合。

有人说,去西藏的人,要么有故事,要么有事故。

还真是,我们这个小队,都是有事故的人——都是坐轮椅的。

团队老大哥何鹏34岁,受伤16年。黄涛30岁,受伤1年。付欧,36岁,伤龄5年。陈光翔35岁,受伤14年。还有我,何华杰,27岁,受伤3年。

和何鹏大哥,在成都

和何鹏大哥,在成都

残疾人考C5驾照,在驾驶室装一个操纵杆,就可以开车了。

我和何鹏一辆车,他开车,我坐副驾驶,后座要放轮椅,邱姑娘坐另一部车。

何鹏大哥非常厉害,他手没有抓握力,只靠着手掌推来推去,车开得贼溜。

何鹏大哥说,我们这支队伍的宗旨是:所有的事情自己完成。

出发前,我们在家收拾东西,我和邱姑娘拉勾。

我很认真地和她说:“你是去旅游的,不是去照顾我的,千万不要帮我。”

邱姑娘笑着说:“晓得了,我什么都不帮,不会帮你的。”

没想到,在川藏线的第一天晚上,我就被打脸了。

第一天晚上,我们到康定,天色已暗,找了家旅店住宿。

旅店门口,是一扇朝里开的玻璃门,一次只能一人通过。玻璃门下方,有一道七八公分高的台阶,上面贴着粉色的瓷砖。

四位大哥,坐着轮椅,熟练地翘起小轮,双手用力一推大轮,刷刷刷上去了。

轮到我了,我双手用力推轮子,车轮重重撞在台阶上,死活都上不去。

四位大哥在里面,排成一排,看我“表演”,我感觉很不好意思。

无奈之下,我向邱姑娘求助。邱姑娘在我身后一推,一下子上去了。

折多山垭口

折多山垭口

接下来的几天,我们在野外露营,要搭帐篷、铺床、做饭。几位大哥都独自完成了,而我总是需要邱姑娘的帮助。

我躲在帐篷里,把头埋进膝盖,感觉很沮丧。

我希望通过自己的力量,去完成一些事,向邱姑娘证明,没有她我可以独立生活,但我始终办不到,还是需要她的帮忙。

我的帐篷都是邱姑娘搭的

我的帐篷都是邱姑娘搭的

有一天,我们到了林芝的江达乡,在路边找了块草地,边上就是尼洋河。

何鹏大哥说:“我们在这里停一下。”

何鹏大哥从后座搬出轮椅,熟练地组装好,下车绕了一圈,把我的轮椅从后备箱拿出来,递给我,让我自己组装。

我发现,邱姑娘不在,和邱姑娘同车的陈大哥(陈光翔)也不在。何鹏大哥说,他们去前面买东西了,要过一会才回来。

何鹏大哥说:“我们一起拍个照,躺在地下,摆出个大字形。”

几个人纷纷下了轮椅,躺在草地上,用无人机开始拍照。

照片拍完,他们几个都上轮椅了。何大哥看了我一眼,意味深长地说:上吧。

我上轮椅,从来没有成功过。这个关键时刻,邱姑娘还不在身边,

天上乌云密布,飘起了雨。事到如今,只有硬着头皮上了。

我扯下轮椅的坐垫,垫在屁股下面,这样能让我坐的高一点。

我背对轮椅,双手用力撑地,把自己往轮椅上撑,一次,两次,三次……后背和轮椅不断摩擦,划出了一道道血印,火辣辣的疼。

雨越下越大,衣服和头发已经湿透,雨水滴落到眼镜上,视线变得模糊不清。

我还抱有一丝侥幸,我都湿成这样了,会有人来帮助我的吧?

几位大哥在我前面几米处,排成一排,给我加油:雄起!屁股抬高,加油!

我摘下眼镜,用手抹了一把脸。

我挪动着身体,来到何鹏的红色轿车边,打开驾驶室的车门。

我背对着车座,一手扒车门,一手撑地面,头和肩膀不停往上顶。方向盘上的喇叭,被我的后脑勺顶得,在暴雨中滴滴作响。

我成功坐到了汽车的门框上。

天上开始下冰雹了,噼里啪啦砸下来,感觉像有人拿石头,一直砸我的头。

我把轮椅拉到车门边,双手往下撑,用尽全身力气,把自己甩到了轮椅上。

终于坐上轮椅,我哭得泣不成声,所有的情绪在这一刻,彻底爆发。

我朝着天空大喊,感受冰雹和雨水砸在脸上感觉。

为什么邱姑娘一离开我,就下起了雨?为什么邱姑娘不在身边,我就成功了?

老天爷究竟想告诉我什么?

这三年,并不是没有暴风雨,只是我在妈妈的港湾里,被照顾的太好了。

何鹏大哥推着轮椅过来,给我递了一块毛巾。

何鹏大哥说:“这就是生活,我们要享受一切,不管是下雨冰雹,都是爽的事情。”

何鹏大哥给了我一个拥抱,他拍拍我的后背,说:“何华杰,现在你可以自豪地说,你是我们的团队的一员了。”

轮椅小分队

轮椅小分队

07 布达拉宫,还不够远吗?

7月18日,早上5点,我们到了拉萨,布达拉宫。

太阳从东方升起,把天边的云朵染成了金色。

我弯下身子,双手撑地,爬下轮椅,坐在布达拉宫广场的灰色地砖上。

我抬头仰望着圣洁的布达拉宫。牛奶一样洁白的宫殿,此起彼伏,相拥着最高处的藏红色宫殿。就像一轮红日,从雪山上缓缓升起。

这一路的辛苦,都是值得的。

终于看到了布达拉宫

终于看到了布达拉宫

中午,回到旅馆,邱姑娘去买饭了,我躺在床上,望着天花板发呆。

到了拉萨,看到布达拉宫,我确实非常开心,但那种开心,却是转瞬即逝的,有一种狂欢之后的落寞感,心里空落落的。

我问自己:何华杰,你不是一直想去很远的地方吗?为什么到了布达拉宫,你还不满足,是不够远吗?还是不够艰难?

我突然意识到,我真正要征服的,是心里的执念。

想到这一点,我彻底释怀了。

晚上,一行人坐在旅馆的院子里吃饭。

付欧说,在318国道上,每个人都有个绰号,他叫“禁得整”。

陈光祥叫“禁得跑”,每到一个景点,都要把轮椅拿下车,跑一下。

“禁得跑”陈光祥

“禁得跑”陈光祥

黄涛露出自己黝黑的胳膊,袖口处,有明显的颜色分层,他叫“禁得晒”。

何鹏大哥叫“禁得饿”,因为他很怕热,热就吃不下饭了。

黄涛说:“何华杰,你就叫‘禁不住’吧。到哪都说好累啊,太累了。”

“哈哈哈哈”大家坐在院子里,开怀大笑。

没错,就是我

没错,就是我

我举起酒杯,说:“这一路,感谢大家对我的帮助。”

“我们帮不了你的,只有你自己帮自己。”何鹏大哥说。

第二天,我们在拉萨色拉寺的后山,一起撒下了风马旗,留下了祝福。

旅途结束了,我和邱姑娘回椒江老家。

“禁得饿”“禁得跑”“禁得整”返回成都,“禁得晒”要一个人开去珠峰大本营,在珠穆拉玛峰前,表演他的“翘轮”绝技。

“禁得晒”黄涛

“禁得晒”黄涛

08 我这朵荷花,永远不会枯萎

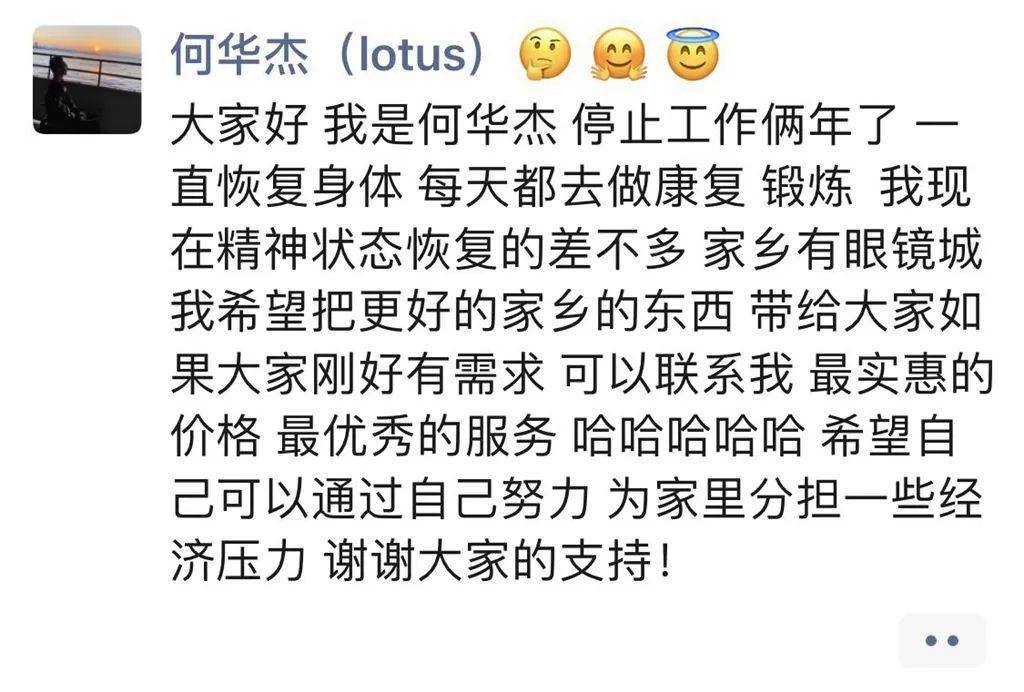

从西藏回来后,我花更多精力在制作短视频上,在网上分享自己的轮椅生活。

我在网上找各种课程,只要是免费的,我都拿来学习。

第一次开直播,我和大家聊天,好多朋友给我刷礼物。

几个小时下来,我赚了500块钱。这是我受伤以后,第一笔收入。

我太开心了,坐着轮椅在客厅里转圈,大喊大叫。

邱姑娘和哥哥从房间里出来,问我怎么了,是不是受什么刺激了?

我说:“我赚钱了,我赚钱了!走走走,带你们吃火锅去。”

那天晚上,我请全家人去椒江市区,吃了一顿海底捞,我非常满足。

我开始学习直播带货,我家附近有个“浙江眼镜城”,距离我家8公里。

我开始帮粉丝朋友,做一对一的眼镜定制服务。

荷花的小店开张了

荷花的小店开张了

哥哥原来是质量工程师,为了照顾我,他一年没上班。后来,我回台州住院,他又去找工作了。我开始卖眼镜,哥哥又辞职,回家帮我的忙。

他开车去市场进货,我在家剪视频,想文案。

现在的收入,可以养活自己了。虽然没有“一夜暴富”,但通过自己的努力,赚到属于自己应得的收入,我感觉非常踏实。

我和哥哥

我和哥哥

还有,为了早日从“禁不住”变成“禁得住”,我增加了很多训练量。

从地上直接上轮椅,在有了第一次成功的经验后,越来越熟练了。

我去医院冷冻了自己的精子,希望自己有一天能够结婚生子。

我希望未来我的孩子,因为有个坐轮椅的爸爸,而感到骄傲。

现在,我已经可以独立出行,甚至坐火车去外地,都不需要邱姑娘的帮助。

出门遛弯去咯

出门遛弯去咯

但我每次回来,邱姑娘说:“你不在家,我好无聊。你在,还能聊聊天。”

听到她这么说,我心里非常酸楚。

这几年,邱姑娘无微不至照顾我,只扮演母亲一种角色,忘记了其他的角色。

我希望随着我自理能力不断提高。邱姑娘能想起,她还是她自己,是小姐妹口中的娟妹姊妹,是椒江太极拳队副队长。

借助机器站起来

借助机器站起来

记得有一年秋天,邱姑娘陪我去台州市民广场。

周围已经是高楼林立,我都快认不出来了,上一次来这里时,我还在读高中。

这里有一个人工湖,我们沿着湖边的石板路,一路往前走。

遇到一个大上坡,是一座巨大的石拱桥,有9个桥洞。我坐在轮椅上,向前俯下上半身,双手用力推动着轮子,往桥顶挪去。

邱姑娘站在我身后,为我加油。

我问她:“我是谁!”

邱姑娘说:“你是何华杰,你是杰哥。杰哥加油!”

来到桥顶,我靠在轮椅上,感受着湖面吹来的风,感受着胸腔上下起伏,体内有一股强大的生命力,正在喷涌而出。

桥下是满池的荷花。有些已经枯萎,残破的荷叶东倒西歪。还有一些,荷叶边缘已经枯黄,只留下中间一块绿色。

我指了指水里的残荷,又拍拍自己的胸口,对邱姑娘说:“那里的荷花会枯萎。但我这朵‘荷花’,永远不会枯萎。”

2022年9月,摄于北京

2022年9月,摄于北京

看了非常治愈!