路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn“遗忘,既是彻底的不公平,又是彻底的安慰。”

历史的断裂与遗忘

文|艾江涛

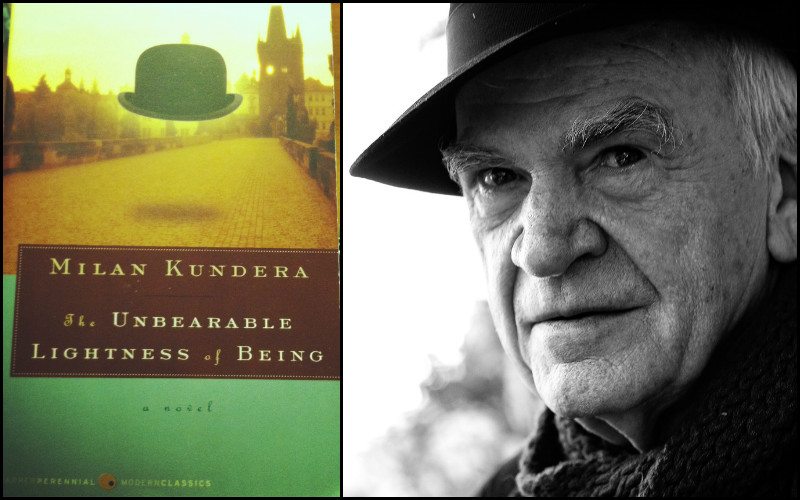

北京大学法语系主任董强,上世纪90年代初曾在法国高等社会科学研究院追随小说家米兰·昆德拉学习为期两年的课程“小说与音乐”。

他向我比较普鲁斯特与昆德拉的区别:“简单来说,普鲁斯特的生活没有出现断裂,他通过追忆逝去的年华,创造了未来,自己变成一个艺术家。他最伟大的地方,好像是做一个回溯的东西,其实在往前走,从自己的过去、现在超越出来,建成一座大教堂一样的作品,让人在20世纪再次感受到文学的救赎力量。

昆德拉经历了断裂,他对自己有强烈的不堪回首,不堪回首又得去回首。所以他在遗忘这个问题上有很多追问,到底我们该不该遗忘,遗忘了什么,遗忘之后还能做些什么?这是他最关注的,而不是回忆什么,很多东西他其实不愿意回忆。”

1968年8月21日,50万苏联大军入侵捷克斯洛伐克;三天前,39岁的昆德拉刚刚写完短篇小说集《好笑的爱》的最后一篇。此前,在布拉格电影学院教授世界文学的昆德拉,已出版长篇小说《玩笑》还有两部题为《好笑的爱》的短篇小说集,他评论捷克小说家佛拉迪斯拉夫·万丘拉的著作《小说的艺术》,还在1964年获得捷克斯洛伐克国家奖。

苏联军队的入侵,改变了一切。“布拉格之春”事件后,昆德拉被永远开除捷克共产党党籍,电影学院的教职也被解除,他的所有作品从书店与公共图书馆消失,同时还被禁止发表任何作品。

“人仅需与自己灵魂中的魔鬼搏斗的最后和平时代,也就是乔伊斯与普鲁斯特的时代,一去不复返了。在卡夫卡、哈谢克、穆齐尔、布洛赫等人的小说中,魔鬼来自外部世界,即人们称之为历史的东西;这一历史已不再像冒险家的列车;它变得非个人,无法控制,无法预测,无法理解,而且没有人可以逃避它。”

这是昆德拉自己在《受到诋毁的塞万提斯遗产》一文中所说。他还有他的写作,正是这样无可避免地卷入历史这头怪兽带来的断裂之中。如果说在那最后的和平时代,普鲁斯特探索无法抓住的过去的瞬间,乔伊斯探索无法抓住的现在的瞬间,那么在历史的断裂之处,昆德拉所探讨的主题,反而是遗忘。

米兰·昆德拉

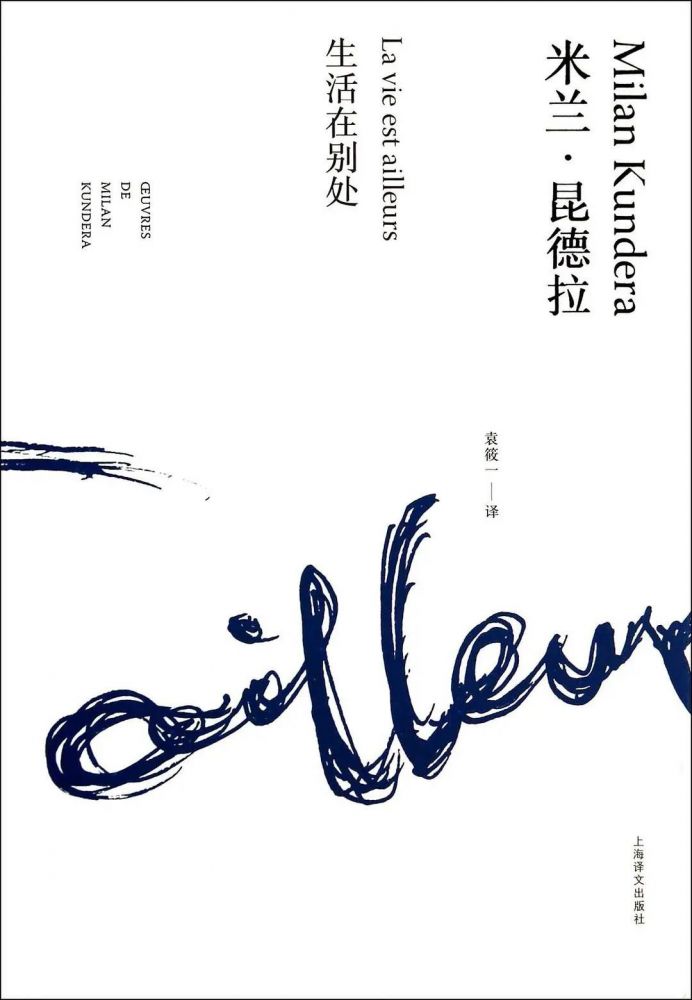

作品无法出版,昆德拉的生活来源仅靠以前出版《好笑的爱》与《玩笑》时积攒的一些稿费,包括妻子维拉私下教英语的一点收入,他自己有时也会偷偷以别人的名义写点东西换钱。但他并未停止写作,在1969~1973年短短几年里,接连写出长篇小说《生活在别处》《告别圆舞曲》和剧本《雅克和他的主人》。

与此同时,昆德拉尝试在国外出版他的小说。1973年,他的《生活在别处》在巴黎出版并获得法国美第奇外国小说奖。两年后,他获得了法国雷恩大学助教职位的邀请,便离开了捷克斯洛伐克。接受法国记者安托万·德·戈德马尔的采访时,昆德拉谈到离开祖国时的情形:“我们,我的妻子和我,带着四个手提箱和几个纸箱的书,坐车走了。这就是我们带走的全部东西。”

《生在别处》书封

似乎只有离开自己的国家,才能更好地处理遗忘与记忆。那就是昆德拉1979年在法国出版的小说《笑忘录》。在这部标志他“法国时期”开始的小说中,昆德拉开始成熟地运用一种借鉴自音乐变奏曲的小说创作手法。统摄七个独立篇章的叙述的东西正是笑与遗忘的主题,小说中,每个故事的背景,都指向1968年的历史事件。

《笑忘录》写完后,他与好友美国作家菲利普·罗斯聊天时便谈道:“当一个大国想要剥夺一个小国的民族意识时,它采用的方式就是‘有步骤的遗忘’。这就是目前波西米亚所发生的事。毕竟还有点价值的捷克当代文学已有12年得不到出版;200名作家,包括死去的弗兰兹·卡夫卡,遭到了放逐;145名捷克历史学家被解除职务,历史被改写,纪念碑被拆毁。”

然而,昆德拉更关注作为存在命题的遗忘。在1986年出版的《小说的艺术》中关于小说创作的67个词中,“遗忘”条目下这样写道:“遗忘的意愿在成为一个政治问题之前,首先是一个存在问题:很久以来,人们就感到需要重写自己的生平,改变过去,抹去痕迹,不管是自己的还是别人的。萨比娜(《不能承受的生命之轻》中的人物)没有任何理由去隐藏任何事,然而她受到忘记她的非理性欲望的推动。遗忘:既是彻底的不公平,又是彻底的安慰。”

《笑忘录》第一部分《失落的信》中,男主角米雷克想从前女友那里拿回年轻时可笑的情书,遭到拒绝,结果在回家途中发现被抄家,不但所有东西被充公,自己也被抓进了监狱。在与遗忘的抗争中,米雷克发现自己既得不到安慰,也得不到公平。

哭之笑之的记忆

昆德拉是一个刻意隐去个人生活的小说家。这当然与他一贯的看法有关:一个作家、一个小说家的存在价值,就在于他的作品本身。只是,当他1975年到法国生活后,对过去生活的记忆,成为一种多少让人感到悲哀的悖论。

1979年《笑忘录》出版后,捷克政府取消了他的公民身份。昆德拉在一次谈话中回忆起这一幕:“有一天我收到一封短信,通知我说我的公民身份已被剥夺。……一旦你的公民身份被取消,按照法律捷克人就再不得同你有任何联系。突然之间,同捷克民族的一切接触都成为非法的。对于他们来说,你已不再存在。”尽管两年后,昆德拉就拿到法国总统密特朗的亲笔签署,成为法国公民,但对他来说,捷克自此只能成为记忆。

另一方面,在法国开始新生活的昆德拉,拒绝向人们回忆和展示自己过往的生活。董强回忆,和昆德拉在一起时,他从不谈论自己的过去,尤其不愿意谈捷克的政治体制,“米兰·昆德拉最大的特点是不愿意被人看作靠自己的生活经历而被看重,他是一个艺术家,有自己艺术的升华,反感被标签化”。

一则轶闻足以说明这一点。1980年,西方某电视台举办昆德拉小说创作研讨会,会上有人谈到《玩笑》一书时,称这部小说是“对斯大林主义的有力控诉”。在座的昆德拉马上插话:“请别用你们的‘斯大林主义’难为我了。《玩笑》是一本爱情小说。”

然而,曾经在那里生活45年的捷克斯洛伐克,始终是昆德拉小说中故事发生的重要环境。只有在小说中,他才愿意带着温情地触碰作为背景的布拉格记忆,所指仍是人类关于记忆与遗忘的悲哀话题。

1960年的布拉格街头,那时的昆德拉已经出版了三部诗集,前一年发表第一篇短篇小说《我,悲哀的上帝》,开启小说创作生涯。

如果说对普鲁斯特而言,那些飘忽不定的无意识的记忆,可以通过特殊的气味与情境得以苏醒,那么在昆德拉那里,记忆则充满了限度。“昆德拉认为,人的记忆有很大问题,是有限度的,装不下那么多东西,所以人是一个很可笑的动物。他对人有一种哭之笑之的态度。很多时候他对人充满怜悯,很多东西人记不住,记不住以后,会采取什么办法?一旦被遗忘,人的存在到底有什么意义?他探讨的是这些问题。”董强说。

《笑忘录》中同样命名为《失落的信》的第四部分,与第一部分如同镜子一样的对位:米雷克找回过去的信,是为了遗忘;塔米娜找回过去的信,则是害怕遗忘,遗忘对他来说,就像走向死亡的虚无的过程。

《笑忘录》书封

塔米娜与丈夫一起非法离开波西米亚,到国外生活。丈夫去世后,她绝望地发现过去越来越苍白,甚至丈夫留下的证件上的照片也变得模糊起来。害怕遗忘,“每天,她都在这一照片面前进行一种精神操练;她努力去想象她丈夫的轮廓,然后是一半的轮廓,然后是四分之三的轮廓。她让他的鼻子和下颌的线条重生,但是她每次都惊恐地发现,那想象的速写总会出现一些疑点,勾勒着它们的记忆在这里驻足不前。”

尽管如此,她发现依然很难,因为她的记忆所使用的颜色是不真实的,用这些颜色无法描摹人类的肌肤。为此,她发明了一种特殊的纪念手段:“当她坐在一个男人面前时,她把那男人的头部当成一种雕塑材料:她目不转睛地看着这一头部,在脑海中把它当作脸部的模型,给它加上更深的肤色,填上雀斑和赘疣,把耳朵缩小,给眼睛涂上蓝色。”

然而,一切都是徒劳,丈夫的形象仍然离她而去。正因如此,她才疯狂地想找回落在波西米亚婆婆家中记录他们过去生活的信件。然而就像卡夫卡笔下的土地测量员K难以进入城堡一样,塔米娜始终无法找回那些信件。记忆无可挽回地离开她时,在小说第六部分《天使们》,塔米娜在带有被剥夺记忆象征意味的儿童岛上死去。

昆德拉2000年出版的长篇小说《无知》中关于怀旧的讨论,一度让我着迷。大约在一次聚会上,听着我絮絮叨叨地谈论往事,一个朋友开玩笑地说:“你老了啊,这么喜欢回忆。”

确实,在一般人的认识中,年纪越大越喜欢怀旧,然而昆德拉并不这么看。他写道:“我们身后遗弃的时间越是久远,召唤我们回归的声音便越是难以抗拒。这句格言似乎毋庸置疑,然而却是错误的。当人们垂老,死期将至,每一刻都弥足珍贵,便没有时间可浪费,去回忆什么了。应该明白怀旧之情数学意义上的悖论:往往在年少时,过去生活的历程微不足道,人的怀旧之情才是最为强烈的。”

后来读到米沃什60岁时写作的《礼物》:“多么快乐的一天。/雾早就散了,我在花园里干活。/蜂鸟停在忍冬花的上面。/尘世中没有什么我想占有。/我知道没有人值得我去妒忌。/无论我遭受了怎样的不幸,/我都已忘记。/想到我曾是同样的人并不使我窘迫/我的身体里没有疼痛。/直起腰,我看见蓝色的海和白帆。”

这首诗无疑是对昆德拉上述洞见最好的确认:回忆或者怀旧,正是出于生的热望还有对丰饶未来的期许,当未来不再许诺时,回忆便成为板结的土地。

切斯瓦夫·米沃什

然而,就算记得又怎样?在《无知》中,当伊莱娜带着最后的憧憬和记忆中自己喜欢的男子约瑟夫上床后,当她从包中掏出珍藏已久的对方送她的烟灰缸,惊恐地发现对方已根本记不起她。那一刻她陷入绝望与疯狂。

即使是人们选择性残留的可怜的记忆,也同样荒诞,你如何确定你在意、你记得的,也是别人所记得的?这是一种永恒的怅惘。就像《风筝》中,当鲁迅想为少年时故意踩坏弟弟的风筝而道歉时,发现对方压根儿就不记得这件事。

既然如此,遗忘又有什么可怕?然而,生的热望鼓动着人们不断回忆,拒绝遗忘。小说中,约瑟夫面对妻子的死亡,采取了与塔米娜截然不同的做法,他拒绝回忆,同时拒绝遗忘,决绝地开始一种新的生活:跟死去的她共同生活。妻子喜欢清洁,曾因他把东西弄乱而生气,现在,他一个人仔细地做着家务;妻子喜欢在窗台一侧摆放一盆花,另一侧放一盏灯,他们不在的时候让灯开着,这样他们回家时,远远地从街上就能看见。如今,“他尊重这所有的习惯,精心照料,让每一张椅子,每一个花瓶都摆在她喜欢的位置”。

记忆,作为想象的扩充

1984年,昆德拉在法国完成他最重要的长篇小说《不能承受的生命之轻》。这部小说的开头,首先抛出尼采提出的哲学命题——“永劫回归”,即命运只有是轮回的,才有重复,才有规律和意义,否则就会像德语里的说法:只发生过一次的事情像压根儿没有发生过。

昆德拉反其道而行之,认为正是由于“永劫回归”的荒谬,人只有唯一的一次生活,问题在于:人既然只能活一次,人们经历的一切还那么重要吗?既然它已经随风而逝,还有什么可以后悔、追求?

1988年上映的电影《布拉格之恋》剧照。这部电影改编自米兰·昆德拉最著名的长篇小说《不能承受的生命之轻》

正因如此,昆德拉拒绝追忆。董强引用鲁迅一篇文章的题目《为了忘却的记念》来阐释,“这个概念用在昆德拉身上挺好。为了忘却,忘却所处的自己并不认同的时代,压制个性或者好笑的时代。同时这个时代作为个体的记忆,也没有什么特别的地方。但人作为个体,肯定有自己丰富的世界,这个世界体现在哪里?他就开始寻找,结果是某种程度上与自己相通的人或者时代。所以,我更多认为他的记忆,是一种个人想象的扩充。比如跨越18世纪直接与狄德罗对话,跨越空间到南美洲与富恩特斯对话,像天上的彩虹一样,跨越自己个人那种小经历、小经验的记忆。”

毋宁说,昆德拉所追求的正是一种文学的集体记忆,为此,他不惜刻意重写了一部小说史,在不同历史时期追寻自己的文学家庭,这正是他念兹在兹的对于欧洲或者中欧小说的建构。这种探寻,伴随着真实的布拉格的逐渐远去,在他到法国生活的几年里变得越来越明显。

在向法国记者安托万·德·戈德马尔谈起他写作中不可避免的捷克斯洛伐克背景时,昆德拉说:“一切造就人的意识、他的想象世界、他的顽念,都是在他的前半生中形成的,而且始终保持。因此,所有我关注的题材,都以这样或那样的方式,与布拉格和我经历过的一切联系在一起。

另一方面,我越来越少把布拉格看作布拉格,而是越来越多地把它看作代表欧洲的一座虚构的城市。布拉格变成欧洲命运的想象中的模式。我感觉到这一点已经很久了。在《生活在别处》里,我已经把年轻诗人杰罗米尔的命运比作欧洲诗歌的命运,尤其把他比作兰波。对我来说,杰罗米尔是欧洲诗歌历史的可笑的尾声。当我谈到布拉格,我谈的是欧洲。……布拉格就这样越来越成为想象中的城市。要证明这一点,那就是我开始忘记城市的地形、街道的名称……”

《布拉格之恋》剧照

《布拉格之恋》剧照

昆德拉所讲的欧洲小说,并非一个地理概念,更代表一种小说精神,那就是他所激赏的奥地利小说家布洛赫对小说本质的理解:“发现只有小说才能发现的,这是小说存在的唯一理由。”如同记起的才有价值,小说只有对存在有所发现,才能进入昆德拉所说的欧洲小说的范畴。

《布拉格之恋》剧照

《布拉格之恋》剧照

中欧对昆德拉来说,不仅在于地理的亲近,还在于精神血脉,他称自己与中欧五位伟大的小说家卡夫卡、哈谢克、穆齐尔、布洛赫、贡布罗维奇,共处同一美学观念的屋脊之下:反对浪漫主义;对前巴尔扎克小说与自由主义思想深表欣赏;他们面对历史以及对未来的狂热表现出警惕;他们的现代主义超越于先锋派的幻觉之上。

其中,布洛赫对昆德拉尤为重要。“布洛赫的《梦游者》三部曲告诉人们,人到现代以后,被时代所驱使,作为一个个体,经过挖掘以后已没有什么站得住的东西。这是一个非常重要的转变:人的个体内在性的消失。这种内在性,在普鲁斯特和乔伊斯那里还很强。在昆德拉那里,更多是一种可笑的姿态。他不太相信个体的内在性,更多相信想象,更多相信梦。《笑忘录》中就有很多超现实的梦境,跨越性的对话,这些东西对他来说才是真正的诗性。”董强说。

对小说家来说,这种文学集体记忆的构建并不少见。只是,对于被祖国抛弃而失去根的昆德拉来说,意义尤为重要。昆德拉最初希望在法国文学中找到根脉,后来逐渐失望。董强记得,1992年,当他在课堂上第一次见到昆德拉时,昆德拉对他说:“有一天你会发现不能太崇拜法国文学。”后来他才意识到,昆德拉不太喜欢一般意义上的法国文学,很大程度因为,“法国人过于看重个人主义,他认为个人私密性的东西,不值得太多讲述”。

对集体记忆的寻找,使昆德拉在断裂之后,走向了国际化。“相当于走出自己小小的星球,走向一个大的星球,寻找共性的东西,昆德拉的现代性就在这里,他的世界声誉就是这样建立起来的。”董强说。

只是,布拉格真的只是一个浮现在小说中的远景了吗?那些不管他遗忘也好记忆也好的过往生活,真的离他远去了吗?或许对昆德拉来说,遗忘或记忆已不再重要,重要的是,它早已内化到他的血液中。这也是董强在阅读昆德拉2013年出版的长篇小说《庆祝无意义》时的感受:“表面上在讲巴黎,讲卢森堡公园,却让人无时无刻不感受到那种捷克斯洛伐克的味道。不用刻意回忆,他已经把记忆内化了。”

布拉格

这似乎与昆德拉在《无知》中说出的怀旧悖论相吻合。当人们垂老,没有什么可以浪费,回忆也不再需要,一切归于平静。

两年前,现任捷克总理访法期间,拜访昆德拉并表示希望归还他捷克国籍时,昆德拉并没有如以往那样断然拒绝,而是笑而不答。2019年11月28日,捷克驻法大使代表捷克政府,将捷克国籍正式归还昆德拉夫妇。