天涯节序匆匆,不觉又是岁暮。三十年没见面也没通信的老朋友蹇长春意外来访,大喜过望。

老蹇于我,有深恩厚泽。“文 革”后期,他把我从前的文章推荐给兰大校长辛安亭和哲学系主任韩学本,我因此得以从五七干校劳动队,调到兰大哲学系教书。到兰州后,我的女儿高林也得他之助,从兰大附中转到升学率高、竞争激烈、很难进入的师大附中,插班住校。师大附中离兰大很远,孩子周末才能回来,平时就把他的家,当作自己的家。有时我过去,也把他的家,当作自己的家。流浪父女,来去自如。常客如稀客,每受好款待。1983年“清污”运动后,我们离开了兰州,一别至今。

但,一直没写过信。我不爱写信。一般关系怕应酬,至亲好友怕作儿女语。“长恨言语浅,不如人意深”。甚至有信不回,疏远了很多朋友。不近人情,很坏很坏的德性,怎么骂都不过分。老蹇不怪,是谅我,也是知我。我很感激,也更尊敬。

他的女儿女婿在普林斯顿,同事高科技,很出息。他赴美探亲,他们帮他在网上查到了我家的电话和地址,陪同他和夫人一同来访。开门春风满面,继而两眼红润。双手紧握时,泪湿衣襟。仔细地看了楼上楼下的每个房间,厨房浴室甚至车库和后园。一再说,“你们的情况,比我想象的要好得多得多得多得多”,一再说,“这下我放心了”。别来沧海事,都在不言中。

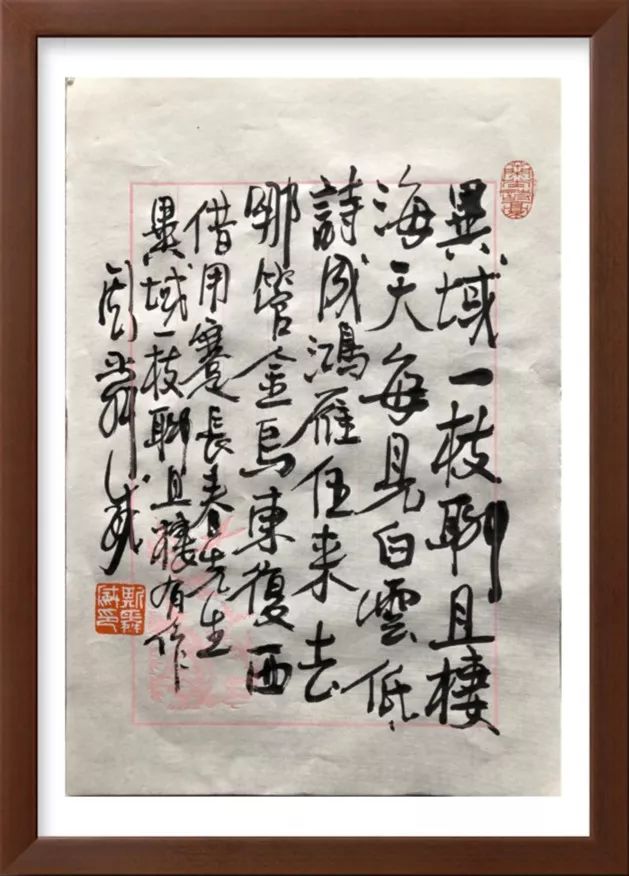

告别的第二天,他到了洛杉矶。忽又回来,再见一面。临别挥毫,留下四句诗:“深憎曲学阿权胄,异域一枝聊且栖。泪眼相看难为别,此生后会渺难期。”

蹇长春,四川人,书生而有军人风。广颡方颌,地角平阔,昂藏七尺,腹背凝挺。幼得家教,国学基本功雄厚扎实。少年到朝鲜打仗,真枪实弹血雨腥风。大学毕业后教书,从助教升到教授,在西北师范大学做系主任二十余年。任上退休,桃李满天下。其自述诗云,“也曾学剑又学书”,不是虚言。为人尊仁义,重道德。独尊白居易,不是偶然。诗接元白无愧色,著述完密有意度。其《白居易论稿》、《白居易评传》、《双银杏斋诗抄》等书,俱足传世。一楼藏书,满是眉批。字细如牛毛,短只一言,长则如小品文。寒郊瘦岛,冷月残花,旧苑荒台,雄词丽句,俱入台评。

诗思清入骨,脾气却火暴。很在乎我的不懂诗词格律,力促我学。不厌其烦指点,近乎凶猛强迫。我友视之,亦师视之。友是诤友,师是严师,但仍学不进去。这次美国重逢,他竟又问及诗事。对于我的三十年没有长进,强烈表示失望。白发微动,似欲冲冠。别后,一次又一次寄来许多关于诗词格律的著作,《诗韵全璧》之类,大都是我父亲教过我,而我没有学进去的。开卷如回旧家,深宵灯火儿时影,恍如梦寐。

另一些是当代新书,今人所著。其中包括:丁树声编《古今字音对照手册》,收常用字六千左右。所依据的今音是现代普通话语音系统;古音是广韵系统所代表的中古音系统。有用于调查方言、推究古今语音变迁的历史。长春在扉页上写道:“严格押平水韵,须对照入声字古今变化,看此手册可以解决。”下注“于普林斯顿旅次”。

尹占华著《诗词曲格律学》,数据丰富,逻辑严格,见解独到,比之于王力的《汉语诗律学》,有过之无不及。长春在扉页上写道:“此书作者是西北师大中文系博导,我编纂《中华大典·文学典》时的得力助手。此书也是编大典的副产品,材料丰富,新颖可读。”下注“长春于保定旅次”。

尹贤著《诗韵手册》,袖珍本。包括旧韵与新韵,全面、精要、实用。用“平水韵”、新声韵或宽韵的诗词作者、韵律研究者都可得便。是作者赠长春书,长春转赠,在扉页上写道:“诗有别才,非关学也;诗有别趣,非关理也。右沧浪语题赠老友尔泰,辛卯清明日,长春于普林斯顿旅次。”

雷恩海著《大历诗略笺释辑评》尤为厚重。此书不仅审美感觉敏锐,而且学术性很强,无一字无来处。不期精粗,都焕乎可采。其发蕴钩沉之功,咸皆力学所得,殆非率尔。不仅有助于对大历诸诗的欣赏和理解,更有助于对原著者乔亿诗学思想之研究。作者在后记中说,此书也是协助编写《中华大典》的副产品。

1959年初,我从夹边沟农场被带到兰州,为“建国十年成就展览”作画。期间某日,在街上走,遇见两年前的同事谢树荣,也就是《寻找家园》里《雪泥鸿爪》一文中提到过的“谢大姐”。她终于调离了十中,带我到她新的工作单位省政府教育厅“中学教材编写组”说话,“认一下路”。那以后,我有什么事,常找她聊聊,有个商量。一次,她介绍我认识了蹇长春。她编生物课本,他编语文课本,同一办公室。她说他喜欢古诗,说我也是。就这样认识了。我称他老蹇,他称我老?。“老”是通称,其实不老。我二十四,他二十六。

时值“厚今薄古”之秋,又值“三年困难时期”,政治压抑,生活清苦。人们过得简单潦草,早没了风月诗心。难得有个人谈谈,很容易一见投缘。先是说诗说词,继而无话不谈,成了所谓“莫逆”。谈话的时间是晚上,因为白天要上班。地点是街上,因为集体宿舍不便。

那时的兰州市,店铺关门早,夜晚很寂静。明月照大街,白杨路灯掩映。我们两个,有时加上谢大姐,三个人从省政府出来,绕过盘旋路,沿着张掖路,走到黄河大铁桥,再原路折回,送谢大姐回府。府有门岗,里面树多,从进门到她的宿舍,还要走很远的路。然后我们两个又出来,还是走张掖路。这条街上月光好,两边白杨多。桥头街角,有一个几乎无人光顾的小铺,卖酒酿和蒸糕,寒夜里一灯昏黄,四近飘香。铺主苍髯褐肤,在如云蒸汽后面的黑暗里静静打盹。苦辞生意清淡,强如种个撞田。

就那样,我和老蹇每个月见两三次面,肝胆相照。后来我去了敦煌,他到了教育学院,谢大姐远适西藏,风流云散。这次在美国重逢,老蹇还提起,那时我的赠别“诗”中的两句“长街夜话寻常事,他日相忆是此时”,说是“一语成谶”。这些不合格律的所谓诗,我大都记不清了,他给我的诗更多,合格律,也大都记不清了。但是我还记得,那个卖酒酿的老人,黑漆漆蒲团打坐,夜烧汤炉火通红,似乎深山高人。

1962年冬天,西北奇冷,风沙弥漫。他在教育学院,得了严重的肋膜炎,住院,卧床,三个多月没好。我从敦煌回江苏探亲,到兰州下车看他。春节临近,人满为患,列车误点,我挤掉了几个纽扣。他在车站出口处,从黎明前等到天亮,自称已经康复。我到之前,他在单人宿舍里的煤炉子上烙了许多饼,烧了一大钢精锅羊肉等我。饥饿的年代,粮食定量,肉凭票配给。他向同事们借到几张春节肉票,凑了这么一锅,足有五斤。他四川人,爱吃辣。考虑到我是江苏人不爱吃辣,羊肉里没放辣椒。

我食量大,又饿又馋。在楼梯上闻到香气,就深深吸了几口。两天之内,帮他把十来张饼、一锅羊肉全吃掉了。

本来只住一天,没赶上火车。直达南京的车,凌晨五点到,怕挤不上,两点出发。他坚持要送我,同上车站。春运期间,站内站外人山人海。从东向西的火车是空的,从西向东的火车挤不上。我们在露天广场上,从三更天挤到五更天,直至站上挂出“列车无点”的牌子,才又回到教育学院。冷得赶紧拨开烟筒,围着炉子喝汤。

喝着烤着,说起毛主席诗词,我说《沁园春·雪》里“风流人物”四个字,显然是作者自称,足见个人抱负,堪比“宁有种乎”。他说不像,他的理解,“风流人物”是指广大工农群众。我说工农群众哪能并列秦王汉武,还有唐宗宋祖?他说看问题要全面些,问我通读过《毛泽东选集》四卷没有。我说你问过我好几次了,知道没有还问。他说那就对了,没有调查研究就没有发言权。再次劝我认真读一读《毛泽东选集》。我不知怎么了,情绪失控,说了不少千万不应该说的疯话。第二天走,又是五更,他还送我,默默同上车站。

幸好那天,有加班车,我奋力挤上,已无座位。挤在过道里不能动弹,站着到了南京。回到高淳,又把家里多年的积蓄吃空。时难年荒,九死一生,侥幸留得几亲友,猖狂掠食过江淮,不成人样。在高淳时,收到他一封信。看邮戳,是我离开兰州那天寄出的。里面十首诗,显然急就章。现在记不全了。总的感觉,他理解和原谅了我。开头是:

一见便忘三月病,两送曾耐十更寒。不堪气粗言语妄,况是炉烬欲曙天。

情真意切,但不合格律。是知长春激动起来,还是可以率性一下的。我喜欢他的率性,但不反对他的严谨。谅解对方,不等于改变自己。他还是他:重仁义,讲道德,忠君爱国,刚正不阿。作为中国传统文化的继承者和代表人物,符合儒家的理想人格,很自然。作为执政党的党员而能容忍异见,更难得。有谁能够想象,当年在街上半夜三更行行重行行的两条汉子,竟然一个是党员一个是劳教犯?“文 革”中我被革命知识分子们穷追猛打,检举揭发材料铺天盖地,没有片言只字来自长春。他用他的沉默,给了我足够的包庇。“文 革”后又用他的声望和人脉,帮助我迅速地改变了处境。这样的友谊,应该说足够莫逆。但还是又逆了一次:他不许我同前妻离婚,喻之以儒家道德。我无法忍受现状,说他以理杀人。各不相让,很是疏远了一阵。

后来,他终于理解了我,希望能“抛弃前嫌”。我说,“深恩厚泽,敢论前嫌!”

长春正统,但不保守,能正视现状,也渴望改革。80年代,他持党内“解放派”观点。那时我在北京,把他的情况介绍给了《中国社会科学》杂志社哲学编辑室主任谢韬先生。他们正缺少编辑人手,看了他的一些文章,又通过几次信,很欣赏他驾驭文字的能力,决定吸收他到编辑部工作。但是西北师大惜才,不肯放人。谢韬到兰州,住了半个月,与辛安亭、赵俪生、蹇长春等聚谈甚欢。但是调动问题,终于未能解决。后来,我被离开了北京,再后来,又被先后离开了兰州、南京和成都,终于“异域一枝聊且栖”,一别就是三十年。人生如电抹,能有几个三十年呢?

21世纪初,谢老访问美国,和夫人卢玉、公子谢晓青一同,到新泽西州海洋郡杉谷湖来看过我一次。谈起来,八十岁的他,仍然对那时候没有能同蹇长春一起工作,表示遗憾。说他们编辑部,再也没有找到像蹇长春那样有文字功力的编辑。这是我最后一次见到谢老。2010年,谢老在北京逝世。蹇长春写了三首诗悼念他。这三首诗,直到他这次来,我才看到:

风采曾亲卅载前,未随马首叹缘悭。遽闻国士黯然去,怅望东云泪欲潸。

奔走红岩气若虹,乌台冤案累胡风。铁窗十载悟真谛,继绝传经看此翁。

生也有涯知罔涯,殚精极虑护中华。衰龄沥胆陈长策,莫笑胡僧话落花。

诗中“衰龄陈长策”五字,指谢老八十六岁时在《炎黄春秋》上发表的《民主社会主义模式与中国的前途》。“胡僧话落花”五字,套用韩玉涛先生给我的赠别诗末句。三十年前给他看过,难为他还记得。

看了他的诗以后,我也斗胆给他看了关于谢老来访的八句致意:

谢公历劫归来晚,《未定稿》作新战壕。犹记当年硝烟浓,我与并肩胆气豪。

海外相逢已白头,依旧词锋如锥刀。合有华章期晚岁,风雨动地雷霆高。

五十年来,我一再答应老蹇,要学会平仄格律,写出几首像样一点儿的古体诗。一直没做到。这次见面,又答应了一次。白头之约,珍重临歧,只怕又是空言。

寄来的书,全都看了,很受教益。但我无诗,学而未能致用。有时心动欲诗,一想到“平平仄仄仄平平”,立即头大。朽木难雕,愧对故人,三谢不能起。

少年时,读闻一多先生书,颇疑其“戴着镣铐跳舞”之说,谓作诗难度愈大,愈见其工。诗词亦文章,达可矣,适性可矣,立其诚可矣,何必难之?易而愈工,岂不更好?从三百篇到十九首,皆无平仄,同样传世。楚辞汉赋,陶潜三曹,韵皆自便。乐府歌词,也不为他律。韵之为律,始于宋《礼部韵略》,官制也,违之者科举不第。文学艺术随着历史变迁,言志载道与物理情趣之分判然。魏事风骨,唐言气象,宋尚意态,此历史中的自然,可谓天道。文然,书然,画然,后起之倚声填词及金石之学亦然,如何一代官制,因循为千年律法,变而为审美诗心?思之益惑。

虽然惑之,不敢非之。毕竟唐诗宋词,名篇佳句之盛,可谓千古之最。一唱三叹,曲尽百结回肠,表现力之强,令人绝倒。虽然绝倒,不敢法之。文章本野事,故有“天成”之说,何能绳之以法?古法有古之舞台(如应制唱和),古之道具(如丝竹檀板)。如今舞台道具和角色,都早已经不再配套了。总不成用蓝调重金属,隔江犹唱后庭花吧?

身在海外二十年,面对强势西方文化,以及赚钱用的和推行软实力用的所谓“中国文化”,我常感真正的中国文化,面临着消失的危险。读老蹇寄来的书,看到国内兴灭继绝的努力,遥接乾嘉余绪,很感慨。特别是尹占华、雷恩海的著作,衍生于《中华大典》,以大观小,深入到一字一韵,使其特殊的文学价值,在人类精神的博物馆里,拥有一个小小的席位,我额手。大者小之殷,小者大之精。海天之大,殆无内外。何期蟭螟之睫,犹有巢者?我合十。