2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

作者简历

陈侃章,杭州大学(现浙江大学)历史系1977级。原在党政机关工作,后辞职下海经商。曾出版《飞将军蒋鼎文》《远去归来的昨天》《吴江年谱》《古往今来说西施》等著作。

原题

蒋鼎文力助张国焘"脱共"真相

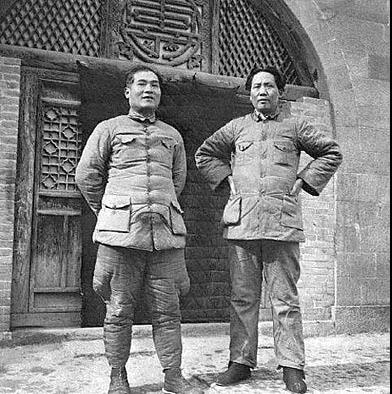

张国焘与毛泽东合影

中国奋起抗日的战幕在卢沟桥的隆隆炮声中全面拉开,面对汹汹强敌,国共两党均感危机深重,必须合力抗击日本侵略者,民族才不会沦亡。1937年8月下旬,中国工农红军改编为国民革命军第八路军,朱德、彭德怀分任正副总司令。延安的近邻,时任西安行营主任也是国民党方面与中共的直接谈判人蒋鼎文,向朱、彭发出了一封豪气干云、共御外敌的贺电:

双方的第一场合作是晋北战役及平型关会战,其中林彪的115师据平型关之险设伏,突袭日本板垣师团辎重联队,歼灭日军1000多人,缴获烧毁大量军械。这场难得的胜利,一扫连战失利的阴霾,国共两党最高领导蒋介石、毛泽东等都纷纷致电祝贺,国内外媒体更是开足马力,尽力宣传,一时之间抗日士气为之高涨。

初战的获胜并不意味着两党配合默契,相反随着蜜月期的过去,家长里短的事亦随之发生,两党在参战方式、陕甘宁边区等问题上争吵不断,原先暂时掩盖的矛盾重新凸现乃至又发生新的严重分歧。

不期然间,一声政治惊雷在风云变幻的时空中炸响,且毫无征兆,这就是中共重要领导人张国焘脱离共产党,投向国民党的政治事件,两党关系顿添莫名的微妙。

与陕西缘分不浅、与红军缘份更深的蒋鼎文,怎么也想不到他在不到三年的时间,竟以如此不同的方式与中国共产党两位重要领导人直接“对话”,前一位是瞿秋白,他所网罗的保安队将瞿捕获,软硬兼施劝其投诚无效后,秉蒋介石旨意,径行下命令给宋希濂,将瞿杀害;而如今的张国焘却以主动脱离共产党的方式欣欣然投向他的怀抱,请求他保护其生命安全。

张国焘其时虽不在中共核心决策层之内,但其地位之重要、影响之巨大还是毋庸置疑。张是共产党创始人之一,为中共“一大”的重量级代表,又在革命根据地开创时期任红四方面军总负责人,担任过中央政治局常委、中华苏维埃共和国副主席等职。红军长征到达陕北,他出任陕甘宁边区政府副主席,由于主席林伯渠长期派驻西安等地,边区政府工作由张国焘代行实职。

张国焘(右一)与部分中共中央领导人合影(1937年12月)

西安事变后,两党紧张关系趋缓。清明时节,国民党中央和国民政府派员向黄帝陵致祭的同时,也邀请陕甘宁边区的中共派代表陪祭。黄帝陵坐落在延安之南中部县(今黄陵县),作为中华民族的祖先,黄帝素受海内外华人的敬仰,每逢清明都要举行祭陵活动。而在民族危亡的非常时期,国共同祭黄帝陵既是双方团结的象征,也表示出共御外侮的决心,故香火之盛异于他时。

按照惯例,1938年的清明节也是共同祭扫之时。国民党中央这次派出的代表为西安行营主任、中央执监委员蒋鼎文,而中共需有相应级别官员陪祭。

至于中共为什么派张国焘作代表,尚未见到相关记载,可能是他陕甘宁边区政府副主席(代行主席职务)的身份所至,张自己的回忆也提到这一点。

张国焘为人处事工于心计,深藏不露。杨尚昆曾评价他:“脸上没有表情,说起话来很慢,还哼哼哈哈,在肚子里打主意。”①

张国焘那时并不忙碌,他颇为自得地说:“我那边区政府主席的职责,伍修权代理得相当顺手,他很少来麻烦我。这一切的一切,都使我能安静的设计走自己的道路。”②张国焘这次祭扫的随行人员有他的陆秘书、警卫员张海和一个警卫班,他们合乘一辆大卡车,经甘泉、鄜县、洛川到达中部县。

4月5日清明节,蒋鼎文会同省政府主席孙蔚如、省党部负责人任觉伍等到达中部县。蒋、孙、张三人,站在前排居中位置,由蒋鼎文在黄帝陵前宣读祭文:

维中华民国二十七年四月五日,中国国民党中央执监委员会特派委员蒋鼎文代表谨具牲醴鲜花之仪,致祭于我民族始祖黄帝之灵曰:

显然面对“倭夷肆毒”,全国人民要“披发缨冠,举国同仇”,走“民族复兴”之路,这篇祭文契合时代场景。至于张国焘的身份是陪祭,恐不会有单独的祭文,迄今也未见到。

祭祀仪式完毕后,张国焘对随行人员说:“你们先开车回延安吧,我还要到西安去,有事找林主席商量。”根据张国焘的警卫员张海回忆,他当时很焦急地对张国焘说:“毛主席不是说了,叫你扫完墓就回延安吗?”

然张国焘不予理睬,祭扫一毕,张国焘即将自己准备脱离共产党的意向告诉蒋鼎文,然后与蒋鼎文同乘一辆小汽车驶往西安。张海以护卫张国焘安全之名,设法搭上蒋鼎文警卫人员的大卡车辆,虽然略迟到达西安,终还是在西京招待所找到了张国焘。蒋鼎文其时也住在招待所内。张海继续回忆道:“看到他(张)鬼鬼祟祟的行动,很生气,就产生了怀疑,心里想:张国焘是陕甘宁边区政府的副主席,为什么到西安又不找林伯渠主席,又不到我八路军驻西安的办事处,却住在国民党的高级招待所呢?”④

张国焘与蒋鼎文作了深谈,当蒋鼎文全然明白张国焘随他赴西安真正意图后,便将这一重要情况报告蒋介石。蒋介石问了大概后,要蒋鼎文迅速通知戴笠安全护送张国焘到武汉来见他。于是张国焘在特务们的严密保护下抵达临时首都武汉。中共代表王明、周恩来、博古、凯丰、李克农闻讯后亦先后而至,苦口婆心劝导张国焘返回延安,不成。

1940年蒋鼎文题黄帝陵“轩辕庙”

4月11日,张国焘打电报给毛泽东、张闻天:“毛、洛:弟于今晚抵汉,不告而去,歉甚。希望能在汉派些工作。”次日,毛泽东等五人联名给张国焘发去劝告电文:

4月16日,张国焘与蒋介石相见,毛泽东则在这天下午再次电劝张国焘,诚恳希望他早日归来,一切事情均可商谈。哪知在次日,张却发表公开书面声明,宣布脱离共产党。几番电文往来,毛泽东知张国焘脱离中共之心已坚,事要挽回已不可能,乃在4月19日以中共中央名义,决定开除张党籍。毛泽东对此作了说明:“张国焘对共产党路线发生动摇,私自跑到国民党那里去,并声明脱离共产党,因此开除他的党籍。”⑥

张国焘这样一个重量级人物为什么要背叛中共呢?时任陕甘宁边区秘书长的伍修权在其回忆录中有所涉及:

而张国焘则是这样说的:

这里要稍稍梳理下研究者们的专著,还有张国焘本人回忆相关节点的失误,如路海江著《张国焘传记和年谱》这样记述:“4月4日,扫墓一结束,他(张国焘)说到西安有事,要陪同来的人先回延安。他只带了一个警卫员,自己钻进国民党西北绥署主任蒋鼎文的汽车里,去了西安。”

张国焘的回忆说“4月4日前往”,这可以理解成这天从延安出发,也可以理解成这天到达中部县祭扫,但与下文对应看来,张国焘的意思是4月4日在黄帝陵祭扫。

1940年民族扫墓节蒋鼎文(中)等祭黄帝陵合影

查1938年清明节为公历4月5日,国民党中央委派蒋鼎文主祭,前述祭文开头为:“维中华民国二十七年四月五日……致祭于我民族始祖黄帝之灵。”显见祭黄帝陵文中载明祭扫之日为4月5日。这篇祭文是原始资料,不属多年后的回忆。作为中央一级的祭文,其宣读的时间自与祭扫之日相对应,无提前或延后之必要。

张国焘所说“每年四月四日都要举行一次盛大的祭礼”的说法也不确。查前后几年祭扫黄帝陵之日均不相同,如1937年为4月4日,1939年为4月6日,这些日期反映在同一年的中央政府祭文中。再说,延安与中部县相距200公里左右,当中要穿越甘泉、鄜县、洛川才能抵达中部,在当时的交通条件下,当日赶到黄帝陵致祭,几乎不可能。或而有可能张国焘离开延安是4月4日,而在中部县祭扫黄陵则是次日。对这,下文所引蒋鼎文口述中“某日黎明”句也可侧面印证。

至于张国焘的脱离共产党投向国民党的方式和时间,蒋鼎文的回忆也有所提到:

窃以为,张国焘的脱逃日期及方式,应该正视1938年4月5日黄帝陵的原始祭文及当事人蒋鼎文的相关说法,再与张国焘之说印证。

至于张国焘脱离共产党的方式也不是有些书籍所说是蒋鼎文和戴笠策划,实际是蒋鼎文答应接纳张国焘后,张才有可能离开中部县到西安再转武汉。显然,张国焘是搭乘蒋鼎文的小车奔赴西安,才有可能达到目的。说蒋鼎文时任“西北绥署主任”,也误,其时没有西北绥署,蒋鼎文所任为“西安行营主任”之职。

再回过头来叙述张国焘脱党之事,张国焘的出走,对中共带来巨大影响,也使两党摩擦加剧。5月2日张国焘发表的《告国人书》称:“本人于四月初自肤施到达西安时,适得读中国国民党临时全国代表大会宣言及抗战建国纲领,认为深合国家民族之迫切需要,而其吁请全国人士共同奋斗之至诚,亦复溢于言表,尤深感动。”张国焘认为共产党仅是形式上改编红军,取消苏维埃,实际上“保存实力,保持边区政府与某些游击区域的特殊地位,以图发展……抗日合作不过为达到此目的之宣传手段”。

张国焘这里所说的正是其时国民党指责共产党的话,而这些话通过一个曾经的重要共产党领导人之口说出来,其作用、其影响实为国民党反对共产党推波助澜,起到了对立彼方无法起到的作用。

还在张国焘初到西安之日,就与蒋鼎文作了一番深入长谈。张提供了现时中共对付国民党的相关政策和手法。这“第一手的情报”是蒋鼎文这个邻居乃至蒋介石怎么也不可能了解到的。为此,蒋鼎文据张国焘所述马上相应地调整了应对共产党的策略,台湾史学家吴相湘如此评述:

由于张(国焘)的口述,蒋(鼎文)因更进一步认识中共假藉抗日以扩充其力量的企图,为防制共党利用民众渗透陕西民间,蒋(鼎文)下令限期将此种组织彻底肃清,同时组织陕西民众运动指导委员会积极领导民间各种组织,收效甚宏。后来重庆以及各省类似组织都是接受蒋这些经验的产品,共党因之以“磨擦专家”加之于蒋鼎文。⑽

蒋鼎文戎装照

为消除张国焘出走的负面影响,中共果断采取相应措施,毛泽东特别重申组织纪律:

(一)个人服从组织;(二)少数服从多数;(三)下级服从上级;(四)全党服从中央。谁破坏了这些纪律,谁就破坏了党的统一。……要避免再发生张国焘事件。⑾

斯人早已飘逝,掩卷依旧怅然。张国焘脱离共产党投向国民党怀抱,在两党关系上固然影响深远,但放到中华民族的历史长河中只不过是一片树叶轻轻飘下,零落成泥碾作尘也。

(本文选自陈侃章著《飞将军蒋鼎文》)

注释:

①杨尚昆著《杨尚昆回忆录》,第139页,中央文献出版社2001年版;

②张国焘著《我的回忆》第3册第430页,东方出版社1998年版;

③黄帝陵管理局编《黄帝祭文集》汇编本第33页,西北大学出版社2009年版;

④张梅《横眉冷对,英勇无畏》,载《周恩来总理八十诞辰纪念诗文选》;

⑤转引路海江著《张国焘传记和年谱》第178页,中共党史出版社2003年版;

⑥逄先知主编《毛泽东年谱》(中)第66页,中央文献出版社2005年版;

⑦《中共党史资料》第2辑第192页;

⑧张国焘著《我的回忆》第3册第428页,东方出版社1998年版;

⑨台湾中央研究院近代史研究所《口述历史》第9期第59页;

⑩《蒋鼎文平乱释疑》,吴相湘著《民国百人传》第4册第185页,台北传记文学社1971年版;

⑾《毛泽东选集》第二卷第528页,人民出版社1991年版。