路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn今年是中国现代戏剧泰斗曹禺先生诞辰110周年纪念,他的女儿万方出版了一本《你和我》,首次讲述了父亲和母亲的恋情故事。

曹禺24岁即发表处女作《雷雨》,30岁左右,完成了一生最重要的几部作品:《日出》《原野》《北京人》……被称为“中国的莎士比亚”。作家创作力的奔涌喷发,也和他的感情经历有关。

|

| 曹禺先生全家福,右二为万方。 |

曹禺有过三次婚姻,万方是曹禺和第二任妻子方瑞的女儿,很长时间以来,她一直觉得父母情感是隐私,尽管多次被询问,她从未谈起。直到她下决心,用最真实真诚的态度来写这本书。《你和我》第一次收录了曹禺和方瑞之间的情书,以及曹禺给女儿的信。

“我足足花了10年时间,才有了面对真相的勇气,写完这本书,挖出了深埋心底的隐痛,

|

| 《你和我》书封。 |

曹禺先生安葬在北京万安公墓,树木郁郁葱葱。采访最后一天,阳光明媚,万方带我们来扫墓。墓碑很简洁,上面只有巴金先生写的两个字“曹禺”,以及生卒年1910-1996。

她打扫落叶、擦拭墓碑,小心地把墓碑上的蜗牛留下,“有只小蜗牛在这,我觉得他会喜欢。”

曹禺,原名万家宝,他不止一次地和他的“小方子”说起,“我四个女儿里你最像我”。万方也是作家,写影视剧,50岁之后也开始写话剧,“爸爸把我看透,他觉得我也能把他看透,我知道他内心的感觉。”

“说实话,写这本书的初衷是为我妈妈。”她说,写父亲曹禺的书很多,她也写过,但母亲54岁就走了,没有为母亲做过任何事情,这是她心里永远的痛。

写作初衷原来是为了妈妈

1996年,曹禺去世。万方从继母李玉茹手中接过爸爸妈妈的情书,这些情书,曹禺曾经一直保留在身边。万方看到的这些长条宣纸薄薄的,纸张早已发黄,密密麻麻的小字写得满满当当,字迹也已经模糊了。万方花了好几天时间,一字一字仔细辨认,用电脑打出来。“打完了,我才放心了,感觉他们在我的电脑里得到了永久的保存。”

万方几十年做梦,从来都是找妈妈找不到,她想在梦里看清妈妈,但从未看清过。“她走的时候我不在她身边,我总想为她做点什么。”万方真正想写妈妈是10年前,但直到2018年她才真正动笔。她说,妈妈在她心目中是完美的,美丽、温柔、耐心。但她一度认为,爸爸作为有家室的人,却与妈妈走到了一起,这是她不愿意看到的妈妈身上的瑕疵,“这样的心理我久久不能克服,我也很难对自己解释,我既写小说,又写影视、话剧,对于种种不同女性的情感都写过,但要写我妈妈的时候,有如此多的障碍和顾忌。”

时光流逝,万方终于决定彻底地打破阻隔,她说,无论作为一个写作者,还是所有人,真实都是最值得追求的事情。“我足足花了10年时间,才有了面对真相的勇气,写完这本书,挖出了深埋心底的隐痛,我发觉自己变得比以前强大了。”

万方的母亲,方瑞

方瑞画作,曹禺题字

上个世纪40年代,曹禺在四川江安任国立剧专的教导主任,现在剧专已经载入史册,被称为“中国话剧的摇篮”。在那里,他对20岁出头的方瑞一见钟情,但那时他是有家室的人。

漫长等待十年之后,两人终于能够结婚。方瑞(原名邓译生)是大家闺秀,是清代著名书法家邓石如的重孙女,其母是清代散文家方苞的后代,从小在家中学画、作诗。

她和曹禺的恋情,身边几乎没有人支持她,但文弱安静的她违抗了所有人。婚后,他们有过十几年幸福的生活。1974年,她因为服用了过量的安眠药死亡。

万方和爸爸妈妈

以下是万方女士的自述:

我心里一直有一种深深的难过。妈妈去世的时候是1974年,我那时20岁出头,我几乎没有为她做过什么,我越来越觉得想为她做点什么。实际上我作为一个作家,能做的最好的事情是把她写出来。

缠绕我、让我迟迟没有动笔的原因,就是我不敢写。一想到我妈妈,就会有一种难言之隐的感觉,这种东西缠绕了我十几年。

她给我印象最强烈、最让我难过的,就是她是安眠药吃多了死的。早晨被发现的时候,她身子下面都是安眠药片。

如果说写这本书,我面前是荆棘、沼泽、高山,我得一步一步费力地爬过去,那么我首先要面对的一座大山就是她的死亡,所以我把她的去世作为这本书的开篇。

看过父母的情书,才知道妈妈是极幸福的

1940年代,在四川江安县,我爸爸在国立剧专当教导主任。我妈妈的妹妹,就是我姨,是国立剧专的学生,我妈妈去看她。其实妈妈不愿意出门,她就愿意宅在家里写字画画,但我姨是假小子的性格,把我妈强抱上了船。

到了江安,我爸爸对我妈妈一见钟情。我很多次问姨,他们第一次见面是什么情况?我姨每次就是这四个字,一见钟情。

朱自清1933年在他的日记里写,碰到了邓小姐,就是我妈妈,说她是一个classical beauty,古典美人。我妈妈身体很弱,所以被留在了家里念书,像胡适、蔡元培、赵太侔、杨振声,都是经常来家里做客的人,来了就会教她画画、作诗。

我爸爸后来跟我谈起,他说妈妈答应他的时候,他一个人夜里在江安小城的街上走,忍不住地大哭,就是一种幸福的眼泪。

那时候我爸爸是有家室的。我在影视剧里写过各种各样的情感,包括婚外恋、第三者,不知道为什么到了自己爸爸妈妈这,就会有一种纠结,能不能正大光明来写?

爸爸亲口跟我讲过,那个时候,在江安,街边的茶馆里,他在看妈妈写给他的信,心无旁骛。忽然妻子郑秀从身后出现,伸手要把信抢走,爸爸怕连累妈妈,争抢之下他干脆把信塞进嘴里,吃下去了。我觉得郑秀也是一个很可怜的女性,一直对我爸爸还是很有感情,可是爱情这个事情怎么说呢?

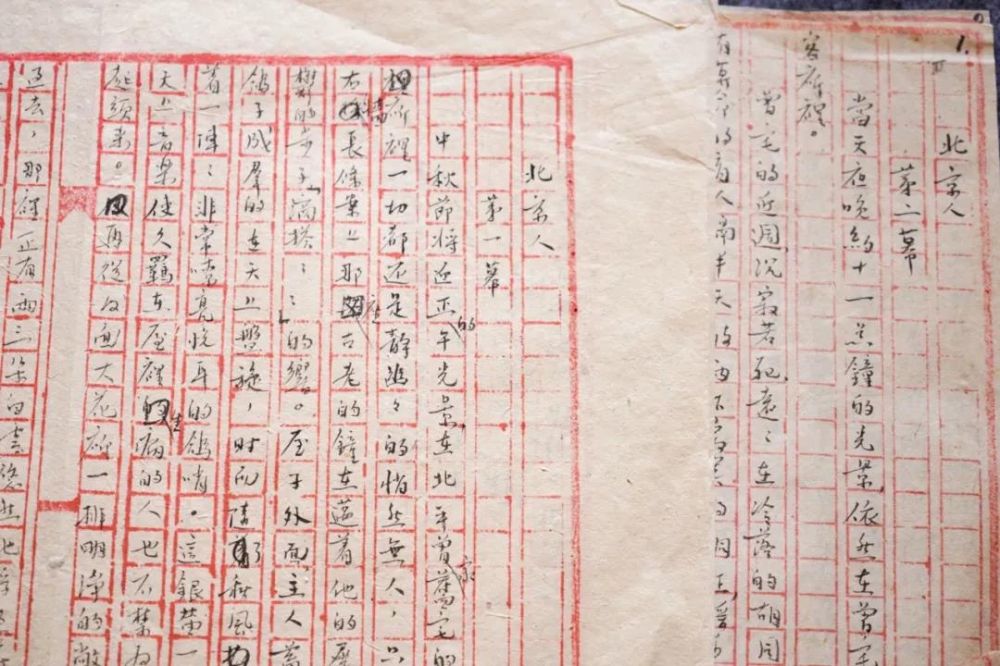

爸爸妈妈1940年代的通信

1940年代往来的电报凭据,也被细心保存着

爸爸去世后,我开始整理他的东西,我的继母李玉茹,一个心地非常宽厚的女人,她把爸爸妈妈1940年代的通信全部给了我。

这些信,他们一直作为生命中最珍贵的东西保存着。薄极了的纸,没有日期和落款,字像密密麻麻的蚂蚁一样挤,因为他们的信是秘密的,要在最小的地方把最浓烈的感情展现出来。

经历了五十多年,字迹已经变得越来越模糊了。我花了好几天时间,一字一字仔细辨认,把他们的通信全部用电脑打出来。打完了,我才放心了,感觉他们在我的电脑里得到了永久的保存。

打出来以后,我把信给我妹妹看。她在回美国的飞机上看完,回去立刻跟我说,妈妈太幸福了,这样的幸福我都没有得到过。

曹禺画了自己写信的样子给方瑞

曹禺致方瑞(摘录):

今夜月色好,多少天我说一同步步月,总没有做到。有一天我们必每逢好月色相偕散步,补偿今日应该很容易而又很不容易做到的期望。我也想着有一天我们在北海荷叶丛中遥望桥上的灯火,或者在一间小咖啡店里我们静静听着音乐,喝着你爱的浓咖啡, 或者在雨天里找一个小菜馆弄两三斤好黄酒,心领神会地品味一下。

总之,只过去一段苦日子,各种可能的打击经过以后,我们要把我们的生活好好安排一下,把这段短短的生命充实丰满,使这一对魂灵都不必在天涯海角各自漂泊。忧患时,这一对灵魂能挡 ;快乐时,这一对灵魂能尝。如你有一次说的,懂得享福也要懂得吃苦。最后,让我们在临死以前还能握着手微笑,没有一个感到一丝酸辛,没有一个觉得一丝幻灭。

在那个时刻,我忽然有一种感觉,妈妈并不是像我想的,一辈子经受了那么多的痛苦,她实际上是一个很幸福的女人,因为她经历了特别灿烂的爱情,是足以使她一生都会觉得很幸福满足的。

央华版《北京人》剧照,最左为愫方

因为这段爱情,曹禺写出了自己最喜欢的作品

我爸爸作品中他最喜欢的是《北京人》,我也最喜欢,甚至戏剧圈里很多人都认为《北京人》是他所有作品中最顶尖的。

《北京人》大概是1942年写的,它的诞生和我爸爸妈妈相遇,爱情的爆发有直接的关系。剧中的愫方实际上是以我妈妈为原型。愫方的性情,她喜欢画画写字,她静静的淡淡的忧伤,对人的一种奉献,都是从妈妈的形象来的。

“愫”是取自外婆的名字方愫悌,“方”是爸爸妈妈好了之后,爸爸给她起了一个名字方瑞。

我爸爸爱女人,像干涸的泥土地需要水,他需要爱更需要付出爱,愫方,《雷雨》里的繁漪,《日出》里的陈白露,她们都是他的心尖儿,他珍爱她们,疼她们,多少男人里才有一个会这样地爱女人啊!

《北京人》曹禺手稿

方瑞誊写的《北京人》

而我觉得《北京人》里所有的男性人物,都有我爸爸的影子。他在30岁出头时,就能够写曾皓那样老朽的人物,把曾皓内心的衰落、可怜、自私刻画得淋漓尽致。江泰是一个留洋回来不成器,又好夸夸其谈的人,还有文清,一个几乎废了的青年。文清的儿子,一个向往自由又被家庭束手束脚的少年,想挣脱又挣脱不出去。

爸爸他是一个非常复杂的人,在朋友之中可以非常欢闹,像顽皮的大男孩,但同时他又是非常悲观的人,经常会给我感叹人是那么孤单,他内心深处始终有那种孤单、自怜。《北京人》里所有的男性人物都是他的一部分。

爸爸写《北京人》的时候,他写完一幕就寄给我妈妈,妈妈用她非常漂亮的毛笔字把它誊清,然后会提出一些意见,我爸爸在给她的信里说:看《北京人》戏时就想到你,你所改正的地方,都在台上得着证明是好的。

万方在铁狮子胡同3号故居,现为张自忠路5号,她说:“这里已经面目全非,但我还是觉得很亲切。”

等待十年后,终于结婚

新中国成立后,周恩来总理干预了一下,允许爸爸离婚了。爸爸妈妈认识十年之后,终于能够结成夫妻。从1950年到1966年,妈妈十几年来应该是非常幸福的。

妈妈绝对不是一个社会型的人,她有点拒绝出去工作,所以就成了爸爸的秘书,对她来说真是非常适合。我们住在铁狮子胡同3号,外头妈妈种了晚香玉,在一个小书房里,摆着一张书桌,两个人面对面坐着,在写作的时候,他们俩肯定会有一种交流。

北京人艺话剧《家》剧照,觉慧和鸣凤

我妈妈文笔其实很好,爸爸跟我谈起来说妈妈很会写,可惜了。

他把巴金先生的《家》改编成话剧,里面鸣凤和三少爷觉慧说:“这脸只有小时候母亲亲过,现在您摸过,再有……”三少爷问:“再有?”鸣凤回答:“再有就是太阳晒过,月亮照过,风吹过了。”爸爸告诉我,这些话其实都是妈妈说的。

方瑞

方瑞

方瑞随手画的曹禺

爸爸是一个对生活要求很低的人,什么都可以凑合,妈妈恰恰相反,她希望营造出美的环境,她会把她画的山水、竹子挂在家里,隔段时间家具要挪一挪,换换样子。

这张小画对我来说非常珍贵,是妈妈随手画的爸爸,穿着睡裤,头发睡得翘起来乱糟糟,非常传神,把我爸爸的整个精神面貌都画出来了:他吃穿都很随便,甚至邋遢,生活上马虎极了,只有在写作时会非常细腻微妙,他不需要用生活里的手段取得满足,写作会让他满足。

妈妈非常爱我和妹妹,小时候我们得的五角星、小红旗,我们画的一切,写的小纸条,我妈妈全留着。“你该写写妈妈幸福的时候”,我的妹妹从我要写这本书时就提议,但幸福是非常难写的,身处其中时人并不知觉。

曹禺、方瑞和两个女儿

我觉得她不是自杀

写到他们被药所控制,被药所击垮,甚至妈妈被药夺走了生命,对我来说是非常痛苦的事。

我觉得妈妈吃药一个最早的根源,是因为我外公是医生,我的大舅十几岁得了脑骨癌,疼得在家里大叫,外公会把吗啡这一类镇痛的药带回家,给大舅吃,但我认为外婆也会吃,因为她太痛苦了,没法设想一个妈妈听到儿子这样的痛。

外婆生了7个孩子,5个都去世了,吃药能让她短暂忘掉最深切的痛苦。她剩下的两个孩子,我妈和我姨,我姨是一个要闯世界的孩子,15岁跟着抗日宣传队走了,外婆想把妈妈留在身边,而且妈妈从小身体也不太好,所以外婆也会让她吃药。

这只是我的猜测,但我认为是靠谱的。我爸爸老年在医院里他跟我感叹过,说你妈妈呀,是婆害了她。实际上我当时可以问他,这话是什么意思?但我觉得没必要了,我们俩都明白是怎么害了她。

鸦片,已伴随人类上千年,当我知道它和我有关联时,我的感觉是羞耻的。我很想借此抹去心里羞耻的感觉,可并不成功,因为那关系到我的妈妈,我最美、最文静、最好的妈妈。

和我爸爸结婚以后那十几年,药从妈妈生活中消失了,她是一个很寻常很满足的女人,直到1966年。

我爸爸最初吃药是由于他的脑力劳动,他五几年得了神经官能症,这种病很折磨人,时刻会有某种想自杀的倾向,他一站到高处,就想往下跳。那时候他要吃安眠药,但还是一个正常范畴的,要让自己能睡眠,摆脱一种深深的焦虑。

曹禺在北京人艺宿舍看传达室

1966年,曹禺一开始在首都剧场看传达室,日本代表团经过看见了,回去报纸上说“中国的莎士比亚在看传达室”,后来,他被调到北京人艺的宿舍看传达室,这间传达室还在,样子一点也没变。

1966年之后,他们都开始吃很多。那时候我不在,我16岁去东北插队,后来去当兵,回来探亲在家的时间很短。但是那么短的时间里我也看到过。

可那时候我太年轻了,不懂这有多么危险。人家给了妈妈一种药叫水合氯醛,粉色的液体,我看到她在床边咕嘟咕嘟喝下去,然后人就躺倒了,后来我才知道这是很厉害的药,做手术时候可能要用到的麻醉剂。

我觉得她不是自杀,她特别爱我们,想看见我们,她只是不知道该吃多少药。我妈妈去世的时候,我和妹妹从部队回来,去医院太平间见她最后一面,我爸没去,他就在小小背阴的发霉的书房里,吃了药在那昏睡了不知道多少天,他不敢正视。

我那时候不懂,我就很生气,给他写了一封特别厚十几页的信,倾尽了一个女儿所有的心肠,批评他、骂他、轻视他、诱导他,他看了之后很被震动,把所有的安眠药都倒到马桶里冲掉,他决定不吃了。但是一停药,他马上人就不行了,嘴肿得可怕,人整个就哆嗦,没法生存了,还是得吃。事实上,直到他去世,也没有离开过安眠药。

曹禺和万方

爸爸给我最宝贵的东西,是自由平等

我爸爸由于他是作家,他对孩子不是溺爱,是理解。

妈妈去世,部队给了我们一个月的假,我和妹妹回到北京,母亲去世的悲痛那么强大强烈,但年轻人不会一直沉浸在悲痛中的,我记得我们约了朋友去了两次颐和园,去划船去游泳。

爸爸始终一个人留在他的小书房里。我们回来的时候,他看见我们两个小女孩玩得很兴奋,他并没有批评我们,或者生我们的气,觉得我们这样是不尊重妈妈的去世。我觉得他非常能理解,他觉得欣慰,青春就是有这样的能力,迅速把注意力转移到更有趣的事情上。

曹禺写给万方的信

爸爸给我最重要最宝贵的东西,生命的核:自由的感觉。他从没有对我用过”自由“这个词,在抚育孩子这件事上,他是自由的行动派。

他和我们非常平等,是人对人,没有辈分之分,他给我充分的自由选择做自己想做的事,再加上尊重和信任。

当兵复员之后,写东西成了我的自然而然的选择。我觉得我选择写作,某种程度上是遗传,遗传到了他的敏感。

这本书有很多封他写给妹妹和我的信。那时候爸爸给我写信说,小方子你不要再玩了,我的话不是给木头脑袋瓜写的,希望你能够听进去,你要弄一个活页本,要把你每天看到的、听到的你觉得有意思的记下来。你想想杰克·伦敦,你跟他比是个小爬虫,杰克·伦敦都被不断地退稿,你更不要怕失败、怕退稿,退稿只会让你知道自己写的不好。他教孩子的各种话,从来没有大道理,明白易懂。

在舞台的喧哗过后

小时候,他经常带我们去看戏,唯一一件事我记得,是跟他去看《雷雨》。那时候我还没上小学,第三幕电闪雷鸣,我就吓哭了,我爸爸平时对孩子很温和的,那次他特别粗暴,一下子把我拎起来夹在胳膊底下,蹬蹬蹬跑到剧院外面的侧厅。

他那种粗暴的动作把我吓着了,我都忘了哭。在侧厅里,他又恢复平时温和的样子,说大家在看戏,不要在里面哭。这给我留下了极深的印象,剧场舞台是绝对神圣不可侵犯,不能打扰一点儿。

爸爸的晚年,我经常陪伴在他身边,看到了他的痛苦,痛苦来自于他写不出东西。他那时候有很多头衔,主席、院长,他排日程的记事本上,写得满满的。但他并不高兴,每天出去,风风火火地回来,衣服一脱往沙发上一坐,人疲惫不堪。

我走过去说你累了,他说没意思,就是混蛋。他就骂自己,写不出来就找点事情做。

如果只用一个词形容他,那就是这个词:真诚。他只会用一种方法写作,就是把全部真诚倾注到作品里,不能真诚表达自己的时候就什么也写不出。

曹禺和万方

他晚年经常看托尔斯泰的书信集,然后在那叨叨:“托尔斯泰多了不起,那么大岁数了还离家出走了,我也要出去,我要放弃嘴的生活,我要走路,我要靠脚走出我的路来”。那是在睡前吃安眠药最放松的一瞬间,他说了好多话,就像写文章一样。

他老了住在医院里,衰落到极点。如果能够推着他到东单公园转一圈,他特别快乐,他看得津津有味,然后跟我说,这个人戴着什么围巾,那人戴着什么发夹。所有的细节和表情,对他来说有极大的乐趣,他终生对人有发自内心的一种关注。

方瑞画作,曹禺题字

我爸爸确实有福,三段婚姻,三个女人,都爱他。我不相信这是运气,我相信这是有原因的,无论他做过什么,毕竟值得这样的爱。

妈妈去世后,爸爸把她的画装裱起来,配上了他的字。有一幅上面写着:“亡妻方瑞善画竹,竹如其姿,如其灵,见竹不见人,痛哉。”

80岁的时候,他在一幅雪竹上写:洁如雪,绿竹节,魂去天外情未灭;梦不见,关难越,此心如铁,此生如劫。题亡妻方瑞遗作雪竹,时已八十老人矣,家宝”。他们两个人都在这幅画上。

一家四口

读妈妈和爸爸的信,我有一种感觉,觉得她就是为了那样一次灿烂的爱情而生的。人们在信中,能看到被爱情的火点燃的两个生命,当年的那种光耀。

真实是我写这本书唯一的标准,虽然只有亲历者才能百分百知道真实是什么样,但我尽最大的能力找到了一部分。

一条采访万方的视频:

平民的,那就是奸情了。

呵呵

民主国家,who care?