2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

没有家的日子

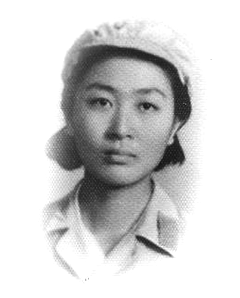

罗点点/文

罗点点

他的话使他们枯萎的意兴重振,凋零的希望复苏。

——弥尔顿:《失乐园》

1970年冬天,当我和朵朵在生产队请准假回到北京城的时候,我们已经没有家了。一家九口,爸妈和在清华读书的二哥猛猛三个住监狱,朵朵、我还有弟弟了了三个下乡插队,大哥、大姐和二姐三个在外地工厂做工。是个整齐的无家三三制。组织上的说法是:北京没有人,所以不必再安个家嘛。所以,有没有家完全听从革命的安排。

毛毛说,住我们家吧。毛毛说的家不是原来中南海里的家了。邓小平夫妇此时被隔离。但是他们家里有个奶奶。这个老太太既不能上山下乡,不好去工厂做工,也不合适安排到监狱里去。所以,中央办公厅给他们在宣武门外找了两间平房,让老太太住下来。

奶奶精神铄,面孔和善,一看就是个勤劳俭朴的人。对我们来说奶奶家里永远有干净的床铺和热腾腾的饭菜。推门进去或开门出来,身前身后永远是奶奶善良安静的眼睛。尤其奶奶做的四川菜在我们来说是世上无双的美味佳肴。住在这里会忘记外面的寒冷和动荡,因为奶奶脸上总有压倒一切的气定神安。宣武门外方壶斋里两间温暖如春的小平房,在中国最乱的时期之一,在我们没有家的日子里,带给我们的安慰和镇定使我终身难忘。一个像奶奶如此善纯淳朴的人有这样大的精神力量,也是我终生需要认识和理解的事情。

那时候在和平里住宅区有一幢五层居民楼,附近的人都叫它“黑帮”楼。因这里住着一些“黑帮”的家属而得名。所谓黑帮,不是指我们现在说的杀人放火走私贩毒的黑社会帮派组织,而是那个年代对走资本主义道路当权派的别称。住在“黑帮”楼里的孩子,和我们年龄情况大致相同,不同的是,他们尚有一些原因使革命给他们在北京城里留下一个落脚之处,而不像我们没有任何理由在这里有家。这个地方很热情而自然地接待了我们。

我们的真正基地是林枫的儿女们的家。林家住三层,同一个门洞里的五层是乌兰夫的儿女们的家。两家鸡犬相闻,高兴时两家加上两家儿女们的朋友统统合成一家,一个锅里吃饭,一个盆里喝汤。很多时候计划赶不上变化,饭刚做熟,一大帮客人拥进门。主人头皮发乍,但绝没有把人饿着的事情发生。“黑帮”楼里最经常的饭菜品种是炸酱面,面条可以随时下锅,炸酱可以随时加盐。大家公认当年在“黑帮”楼里吃过的咸得发苦的炸酱面是最令人回味的。

经常在这里出入的孩子都是家里有“问题”的,他们的父亲都是当时一些最著名的“走资派”:刘少奇、邓小平、彭真、薄一波、罗瑞卿、杨尚昆、吕正操等等。这些孩子们当时都是15岁到18岁的样子。在一起过着共产主义的生活。尤其是林枫的女儿林京京,当时只有十六七岁,带着九岁的妹妹,靠着每人每月25元的生活费过日子,这种“黑帮”子女领的生活费是由国务院管理局从父母冻结的工资里扣出来的。京京还要定时去看关在少管所里的,此时害着严重肺病的哥哥林炎志。提到这个少管所还得提上两句,少管所在北京西苑,全名叫北京少年犯管理教育所。不知这个机构是从什么时候开始有的,文革中这里成了关“黑帮”子女的地方。据我知道,先后在这里关过的人有许多,年龄最大的是文化名人邹韬奋先生的儿子、叶剑英元帅的女婿、曾当过国务院副总理的邹家华。

京京的家,是所有没有家或者有家而不愿意回家的“黑帮”子女的乐园。不知道她操持家务的本领是从哪里学来,反正只要进了她的门,她就有本领让你吃饱喝足,抽烟的人还可以找到不错的烟抽。但你要以为她是个只会操持家务的温柔女孩就大错特错了。京京更多时候是个琴心剑胆,义海云天的女侠形象。

文革时,走资派是第一专政对象,这个楼里的“黑帮子弟”自然是管片儿民警第一注意的地方。凭良心说,管这片的民警是个相貌挺不错的人,皮肤白皙,五官端正。只因为下巴较长,就被我们起了外号叫“手枪枪儿”。手枪枪儿有事没事的,老到京京家来。看到他不顺眼的,或者面孔生的人就带到派出所去问话。想来他没有真正为难过我们,顶多是带去问问话,又放回来。有时他还会问问这些孩子们的爸妈的情况,满足他的好奇心。我们虽然并不真正怕他,但是却很讨厌他,因为他老是显得很无聊,让我们觉得他来,或者带人走,仅仅是因为他很寂寞。所以,我们尽量躲着他。有一次他来查夜,警察来查夜都是深夜两三点钟,人们睡得最沉的时候。听见敲门声,京京一个鲤鱼打挺儿从床上跳起来,一把把睡在同一张床上的我拖到地上,还没等我明白是怎么回事,三把两把把我搡到一个离地一人多高的顶柜里去,又扔上来一个大包袱把我遮住,然后随手把柜门关上。前后只有一两分钟。等我惊魂稍定,京京已经开开门了。我第一次经历这种事情,心里非常紧张,大包袱更挤得我喘不出气来。但我依稀听到京京和他们说话,镇定安详,应对有度。临走好像还说说笑笑起来。但是也有叫手枪把儿得了手的时候。有一次我们正吃饭,手枪把儿上来非要把一个比我们年龄都小的叫席修明的男孩子带走。说起来也怪,修明可不是“黑帮”子弟,他爸爸在中共中央联络部工作。有共产党国家的重要领袖来华,比如胡志明等人,修明的爸爸都出来陪,报纸上经常可以看到修明爸爸的名字。但不知道修明为什么老往我们堆儿里混。京京说他,人家没家住,没饭吃的人才来我们这儿。你老爸又不是“黑帮”,你有吃有住,干吗老在这儿混?修明不管,有机会就来。他觉得我们这里没有父母管,好玩儿。这天手枪把儿不知怎么看修明不顺眼,非要带他去问话,因为修明的爸爸仍是革命干部,所以他被警察带走大家都不真正紧张。京京更是虚张声势地在凉台上冲手枪把儿大喊:“你可看好了这小子,腿儿快着呐,溜了你可再找不着。”手枪把儿原来走在修明前面,听了这话赶紧走到修明后面去,我们则都在楼上笑得肚子疼。我们饭还没吃完,修明回来了。果然进了派出所,手枪把儿第一句话就问,你爸是谁?修明扔一张当天的《人民日报》过去,指着一则胡志明访华的消息,用当年很流行的短句式说:“自己找,我爸,姓席的。”手枪把儿在《人民日报》上找到了修明爸爸的名字,只好放修明回来。临走他也用短句式跟修明说,“别跟他们混,回家,听我的,没错儿。”后来见不到手枪把儿的面了,听说他去参加警察合唱团。我们就说手枪把儿不能站第一排,要不指挥一伸胳膊就碰着枪把儿了。现在想起来,手枪把儿不是个坏警察,他挺忠于职守,而且在那个无法无天的年代,他尽量使自己的所有活动在宪法和法律的范围内。

我们没有家,除了在京京家落脚之外,还到别人家里去玩。有一次,我到刘少奇儿女们的家去玩。他们家在北京站附近一个新建的高层建筑的十几层楼上,在当时算是很漂亮了,不仅房间布局合理,他们的房子里还有非常贵重的家具,听说是他们外婆的,由于是私人所有,所以允许他们带出来。那一天停电,电梯停开,我兴致不减地拾数百级而上,敲门进去,像进入了什么漂亮宫殿一般。记得那天他们家大姐爱琴,还有园园、婷婷、小小、爱琴姐姐的儿子索索都在。他们作为主人亲切周到,但我总觉得他们有点心不在焉。由于停电,房间里十分冷,一直到吃完晚饭,房间里的照明灯也没有亮。有一会儿不知为什么大家都冷了场,这时我听见窗外一列火车驶过,我忽然觉得这火车很孤独,这么冷的天,它要开到哪里去呢。

园园深深地出了一口气,点亮了几只蜡烛。我们每个人的杯子里都被重新倒满了葡萄酒,空气一下子凝重起来,我预感要发生什么事情了。

园园举起酒杯说:“今天是爸爸的生日,让我们祝爸爸平安。”

我的心一下提到了嗓子眼儿,吃惊,震动,还是感动,说不清是什么滋味。

园园又说了一句话:“爸爸是革命的,人民不会忘记他。”这句话对我来说更如五雷轰顶。

自从三年前,文革刚刚开始的那个早春,我在落日前作出那个寒冷的决定:与爸爸以及一切走资本主义道路当权派划清界线以来,我从没有想过走出这条思路。尽管身边发生的文革事件已经越来越血腥,越来越滑稽,完全像一个恐怖笑话。但是我除了让自己尽量去理解它们之外,没有作过任何别的尝试。园园的话使我如梦方醒,或者简直是汗毛倒竖!我第一次想到可以从完全不同的角度去理解所有事情。当然对我来说这中间还有很多的障碍,但我觉得从听到这句话起自己已经完全不同,心头放下了一副千斤重担,一股温暖的东西回到我的血液里。

从刘家告辞出来,夜已经很深。我的头脑仍然在轰轰作响,脚底下轻飘飘的,我惊异自己何以受到这样强烈的震动。一时间我不想回到任何地方去,只想在寒冷的空气中多停留一会儿。我走到台基厂附近的时候,忽然看到一栋洋房窗户里的灯光,透过院落中密密匝匝的树枝,和一道矮墙,那灯光如此温馨又如此熟悉。我痴痴地看着它,忽然极其清晰地想起南池子我们那个温暖的家,想起我们家的院子和窗户。由此又想起音信全无的爸妈,想起了在学校里忽然失踪的猛猛哥哥和四散的兄弟姐妹。在这夜深人静时我泪流满面,充分体会到在万籁俱寂时分痛哭流涕有多么舒畅。三年来,我第一次为自己和自己失去的东西哭泣。我摸摸脸颊上冰冷的泪水,心中却倍感温暖。我又想起冰雪女王的童话故事。当她被人类之爱感动得流下眼泪的时候,她的冰雪心脏就融化了。我觉得自己就像融化的冰雪女王,眼泪流下来,可心是温暖的。更重要的是我忽然明白从今往后我又可以听从自己良知的召唤,不必让那些僵硬冰冷的逻辑强迫自己。想到我的爸妈不一定是坏人,我的家根本不该失去,或者至少我有权利为我失去的东西难过,而不是和众人一起高呼“文化大革命就是好就是好”的时候,我的心里真是充满了天大的欢喜。

回到京京家已经很晚。京京给我开门的时候问:怎么这么晩?我愣了一下,觉得自己不该这么晚还来打搅她。京京看我的样子,赶紧说:我没睡,我是说这么晚了才来……我进去,为京京的体贴感动。京京给我拧了个手巾擦脸,我才知道我的眼泪竟然一路未干。

园园说:“今天是爸爸的生日,让我们祝爸爸平安。”

可就在他说这话的时候,他们的爸爸已经不在人世了。

本文选自《红色家族档案》,罗点点/著,南海出版公司,1999年1月。